http://blog.goo.ne.jp/zaikebosat777/e/ae355a80ca6b0ac733d9987f73847e68

画像は大分

画像は大分

幸福の科学 神奈川 仲間のブログさんより

八ケ岳のいたるところにソーラーパネルが…自然を破壊してまで必要か、再生可能エネルギー産経より追記あり

http://www.sankei.com/column/news/170727/clm1707270004-n2.html

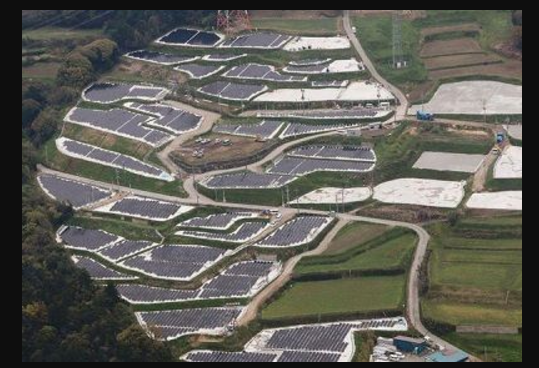

登山や講演活動で全国を飛び回っているが、最近、ものすごく気になることがある。例えば高校時代から通い続けている八ケ岳。苔(こけ)の森から岩の稜線(りょうせん)まで実にさまざまな表情をもっている。山麓の田園風景は雄大で美しい。しかし、最近、気がつくと至る所に敷き詰められているソーラーパネル。山頂から下り、いつも通っていた牧草地もソーラーパネルで埋まっていた。山小屋のご主人は「この辺りもメガソーラーが増えましたね。もっと増えるみたいです。それに牧草地だけではなく森まで切り開いてまで建設しようとしている場所もあるんですよ」とため息をついた。

再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)が始まった頃から専門家の間では懸念の声があがっていたが、正直いまひとつピンときていなかった。再生可能エネルギーには太陽光以外に風力、バイオマス、地熱、中小水力などがある。特に火山列島(地熱資源は世界3位)である日本において地熱発電の可能性を強く感じていたからFITにより、今まで注目されてこなかった分野が活気づけばいいとすら感じていた

しかし、ふたを開けてみればFIT導入後稼働した設備の約9割が太陽光発電。他の発電に比べて低コストで事業化できるということなのだろうが同時に発電量(稼働率)が最も低い電源ともいわれている。驚かされたのが伊豆高原メガソーラーパーク発電計画だ。大室山近くの山腹の森林を大伐採しソーラーパネルを12万枚並べるという。敷地面積は約105ヘクタール。東京ドーム20個分である。開発予定地から目と鼻の先である海岸まで急な斜面でつながっているため土砂の流出への懸念の声が地元漁業やマリンスポーツ関係者からも上がっている。

静岡県の川勝平太知事は関係者に懸念を表明し、伊東市の小野達也市長もこの計画の白紙撤回を求めているが、建築基準法、森林法、環境基本法などをクリアしていれば行政サイドに打つ手はない。何一つ犠牲にしないエネルギーはないが、山を削り日本各地で森林伐採し、美しい景観を壊してまでメガソーラーは本当に必要なのだろうか。 ◇

【プロフィル】野口健

のぐち・けん アルピニスト。1973年、米ボストン生まれ。亜細亜大卒。25歳で7大陸最高峰最年少登頂の世界記録を達成(当時)。エベレスト・富士山の清掃登山、地球温暖化問題、戦没者遺骨収集など、幅広いジャンルで活躍。亜細亜大客員教授。新刊は『震災が起きた後で死なないために』(PHP新書)。

以上

この中で、建築基準法、森林法、環境基本法などをクリアしていれば行政サイド二打つ手はない。

とある。

自分もざっとだが読んでみたが、はっきりいってざるだ。

外資に対する規制が何にもない。

さらに、太陽光パネルは、菅直人が、建築基準から外した。これでは、外資にやられ放題。

役人は何をしている。

普段は、法律の解釈、条例の解釈は、役人次第とえばっていたのに、

なんたるざまだ。

このままでは、水源などは、シナにやられ、山林も太陽光などで、はげ山になるところが

続出する。

一刻もはやく外資に対する規制強化をしなければだめだ。

今回の伊東市の伊豆メガソーラーも、韓国企業の外資。

追記箇所

伊東市長市議へ

県独自の条例を作成できるだろう。

それで、対抗せよ。

関連記事

- ドイツの「再生エネルギー転換」が大失敗だったと明らかに現代ビジネス

- 伊豆メガソーラーの件 その2 静岡県知事・伊東市長&行政マンのかたへ 追記あり

- 八ケ岳のいたるところにソーラーパネルが…自然を破壊してまで必要か、再生可能エネルギー産経より追記あり

- 伊東市長&行政マン&伊東市民へ 追記あり

- 伊豆メガソーラーの事業側の回答をみて再反論追記あり

情報ありがとうございました<(_ _*)>

情報ありがとうございました<(_ _*)>

国立公園内に無許可でソーラーパネル4000枚を設置

テレビ朝日 (2016/02/04 18:29)

国立公園内に無許可でソーラーパネルを設置した疑いです。

三重県志摩市の国立公園内で無許可で木を伐採し、ソーラーパネル約4000枚を設置した疑いなどで書類送検されたのは、

東京の太陽光発電関連会社とこの会社の事業開発部長の男(38)らです。

調べに対し、「工事中に許可が必要と分かったが、そのまま進めてしまった」と容疑を認めています。

海上の森に隣接する1万㎡の木を伐採し太陽光パネル4592枚設置。メガソーラー業者、中止勧告を無視

グリーンエネルギーのはずが? - メガソーラー発電所建設でトラブル続

https://news.yahoo.co.jp/byline/nakamuratomohiko/20170613-00071994/ 一部抜粋

・グリーンエネルギー?

原発事故を契機に脚光を浴びている再生可能エネルギーだが、進展してくれば、そこには様々な問題が発生してきている。「グリーンエネルギーだと期待していたのが、こんなのことになるなんて」という声が、最近、よく聞こえてくる。

・神社で開催された催し

2017年6月10日、伊豆高原の八幡野八幡宮来宮神社で、メガソーラー発電所の建設について考える集まりが開催された。主催したのは、環境団体・伊豆グリーンプロジェクトチームで伊東市八幡野地区に民間企業が計画している大規模な太陽光発電施設建設「メガソーラー発電所」建設に反対を表明している。

この日は、関係者によるシンポジウムや演劇などが行われた。「貴重な鎮守の森に隣接した広大な土地が造成されてしまえば、生態系も大きく変わってしまう。」主催者団体の関係者は、神社で開催した意義をそう話す。

・東京ドーム20個分の開発計画

伊豆高原に建設が計画されているメガソーラー発電所は、過去にゴルフ場建設が計画されていた山腹の山林を伐採、造成する。敷地面積104ヘクタールで、そのうち47ヘクタールにソラーパネル12万枚を配置し、発電量40.7メガワットの大型施設となる。敷地面積では、東京ドーム20個分という巨大なものだ。

山林を造成する大規模開発工事を伴うことから、環境破壊や災害発生を心配する住民だけではなく、樹木が無くなることで泥水が海に流入することによる海中の環境変化を懸念する漁業関係者、ダイバーなど観光関係者からも反対運動が起こっている。

・高まる周辺住民の不安

反対しているのは、今回の催しを主催した伊豆グリーンプロジェクトチームだけではなく、伊東メガソーラー建設の中止を求める会やダイバーや漁師などが作る伊豆高原メガソーラーパーク発電所計画から海を守る会など複数の団体だ。

伊豆高原の場合、火山活動によって形成された急峻な地形であり、開発予定地からは急な斜面で海岸までつながっている。そのため、専門家からは土砂の流出や地下水への影響などが指摘されており、それだけに周辺住民からの不安の声が強い。

・メガソーラー発電計画を巡るトラブル

伊豆高原だけではなく、ここ数年、全国各地でメガソーラー建設を巡ってトラブルが発生している。今年(2017年)に入ってからでも、山形県飯豊町、栃木県日光市、三重県志摩市、京都府南山城村などで反対運動や行政の不許可などが相次いでいる。昨年(2016年)には、高知県四万十市がメガソーラー建設計画を条例に照らして不許可とした案件や、愛知県瀬戸市では事業者が市側の中止勧告を無視し、建設、売電を開始し、問題化した案件など全国でメガソーラーを巡る問題が続出している。環境にやさしいはずが、逆に環境破壊としてやり玉に挙がっているのは皮肉なことだ。

・固定価格買い取り制度の改正でメガソーラー人気は継続

政府は、2009年に太陽光発電の余剰電力買取が開始し、2012年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を導入した。太陽光発電以外の再生可能エネルギーにも拡げ、余剰電力買取制から全量買取制となったために、事業性を見出した多くの企業が発電所建設に参入したのだ。

しかし、政府が定めた買い取り価格が高額過ぎるという批判を浴び、見直しが行われた。そのため、一時は事業から撤退したり、倒産する企業も現れ、太陽光発電パネルのバブルは弾けたとも言われた。ところが、太陽光発電パネルの生産が韓国や中国で急増し、それにともない太陽光発電パネルの価格も下落、投資金額が低減された。そのため、新たなメガソーラー発電所建設を計画する事業者は依然として多い。

さらに、2017年4月1日より改正施行された再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)では、売電業者は従来は義務化されていた一般電力会社を通さず、電力小売業者への直接販売が認められた。そのため、市場が拡大するという見方がも出て、メガソーラー発電所建設に対するファンドは依然として多くの投資家の関心を集めている。

・一部企業の強引な姿勢が問題化

メガソーラー発電所建設に対して反対運動などトラブルが続出している背景には、立地に適切な場所が無くなってきていることがある。建設に適した場所が少なくなってきた結果、山林などを買収し、造成によって用地を確保しようとする。

ここ数年、大量に敷き詰められた発電パネルからの反射光や反射熱などによる住環境への影響や、森林伐採による雨水や土砂の流出など自然災害への影響、さらに景観の悪化による観光産業への影響や野鳥など野生生物や植物への影響が問題視されるようになった。

・外資系企業主導に不安の声

さらに、外資系企業、特にソーラーパネルメーカーが出資した企業が、発電所建設を行っていることも、反発を引き起こしている。

当初は国内メーカーのパネルを利用することによる国内の産業振興の意義も主張されてきた。しかし、中国、韓国などでの外国企業による生産急増によって価格が下落した。国内メーカーが次々に生産の縮小、撤退をするに及んで、国内産業振興の意義は薄れた。政府が補助金を出して海外製品を購入することに対する疑問も出てきている。

さらに、海外メーカーが日本国内の投資家からファンドの形で資金を集め、その資金で自社製品を購入し、発電所を建設する計画に対して、「単に設備販売をしているだけで、その後の長期的運営まで本当に考えているのか疑問」という批判も強い。

メガソーラー発電所建設において、地元との協調を行い、地域活性化の可能性を探そうとする動きも一部企業では見られる。一方、地元と対立し、反対運動が起こっている事例の大半は、企業側の拙速な計画など強引さが目立っている。

・後手に回る行政

問題を複雑化させているのは、対応が後手に回っている行政の問題がある。メガソーラー発電所の建設に対する法規制はなく、地方自治体は新たな条例による規制を行う必要がある。

しかし、住民からの反対運動が起こってから、問題が発覚しても、企業側の手続きが正当に行われて、開発を阻止する手段がないというケースも多い。冒頭で紹介した伊豆高原のケースも、その一例で、自治体としては既存の建築基準法、森林法、環境基本法などに合致していれば企業側に中止を命ずる手段はない。

産業振興の面でも疑問が出ている。メガソーラー発電所の多くは無人で、遠隔操作だけで済む場合が多い。そのため、地元にとっては新規の雇用も創出されず、固定資産税も再生可能エネルギー関連は軽減措置が行われるために、地元にとっての経済効果は少ない。

こうしたことから、多くの地方自治体で規制条例が導入もしくは導入が検討されている。再生可能エネルギーの導入は資源の少ない日本にとっては、今後も重要な課題である。一部の企業のために、この流れが阻害されることのないよう、政府や自治体による適切な規制や指導が行われるべきだ。

メガソーラー大丈夫?住民「土砂災害の恐れ」(28.3.25)

http://www.imart.co.jp/eco-life-kigyoudoukou-p1.html

京都府南山城村の山林で大規模な太陽光発電所(メガソーラー)が計画され、その是非が論議の的となっている。

開発会社は「地球環境への貢献」を強調。しかし、建設予定地は甲子園球場のグラウンド約70個分に相当し、

村民からは「伐採で環境破壊や土砂災害につながる」などとして、反対が起きている。

メガソーラーの建設は、同村北大河原(約76ヘクタール)、隣接する三重県伊賀市(約18ヘクタール)の計94ヘクタールで、米国資本の「ファースト・ソーラー・ジャパン合同会社」(東京)が計画。中部電力に売電するため、村内に電力は供給されないという。

同社側は地権者の同意を得たとし、昨年12月、府の林地開発行為の手続きに関する条例に基づき、事業計画書を府に提出。今年1月中旬、同村で現地説明会を開き、約40人が参加した。

村内の予定地は、住宅密集地や南山城小、南山城保育園の北側にある。住民からは「今でも土砂災害が心配なのに、山林を切り開けば危険が高まる」「太陽光パネルが破損すれば、有害物質が出る恐れがある」などと不安の声が相次いだ。

これに対し、同社側は「調整池を設けて雨水を管理する。パネルは世界各国で使用し、安全性に問題はない。クリーンなエネルギーの供給で地球環境に貢献したい」と理解を求めた。

村税収入は年間約3億円で、メガソーラーが建設されれば、固定資産税の増収が見込まれる。手仲圓容かずよし村長は「税収が大幅に増えるわけではなく、雇用も発生しないが、設置に反対する理由はない」との立場だ。

村民らは今月1日、手仲村長が林地開発の不許可を府に求めるべきだとして、723人分の署名(うち村内在住者367人分)を村に提出した。同保育園に子どもを通わせる母親は「なぜ、保育園や小学校の近くで大規模な開発をするのか。理解しがたい」と眉をひそめる。

太陽光発電所の建設は、府の環境影響評価(アセスメント)条例の対象外。府は「環境に影響がないと認識し、それほど広大な発電所の設置計画もなかったため」と説明する。しかし、今回の事態を受け、75ヘクタール以上の造成工事は対象とするよう、条例の施行規則の変更を検討している。(上野将平)

ーーー読売新聞(28.3.25)

だが、一言。

この記事にある尊重は、

雇用も増えないし、税収も増えないが、

拒否する理由はないというが、

それは、間違ってる。

業者の宣伝文句に、

地域の雇用に貢献し、

税収も増えるといううたい文句で、

行政をせっとくするのだ。