マイナンバー「紐付け」はどこまで進むか NHKの籾井会長は、マイナンバーを「受信料の徴収に活用したい」と話している。

安易な利活用が提案される中、用途拡大はどこまで進むのか。

2016.9.25 http://president.jp/articles/-/20211 より PRESIDENT 2016年1月4日号 山川 徹=構成

免許証、保険証、戸籍……マイナンバー「紐付け」用途拡大はどこまで進むか

民間マイナンバーにも「法的規律」が必要

マイナンバーの議論では「プライバシーが脅かされる」という意見を目にします。しかし「(公的)マイナンバー」とは別に、私たちは多数の企業から番号を割り振られ、その一部はさながら「民間マイナンバー」ともいうべき機能をもって、すでに普及しています。

たとえば携帯電話には1台ずつ固有の「端末ID」が割り振られています。ネット上にはこの端末IDで利用者の認証を行うサービスがあります。またコンビニやレンタルビデオ店などで利用する「共通ポイントカード」には顧客番号が割り振られているのです。

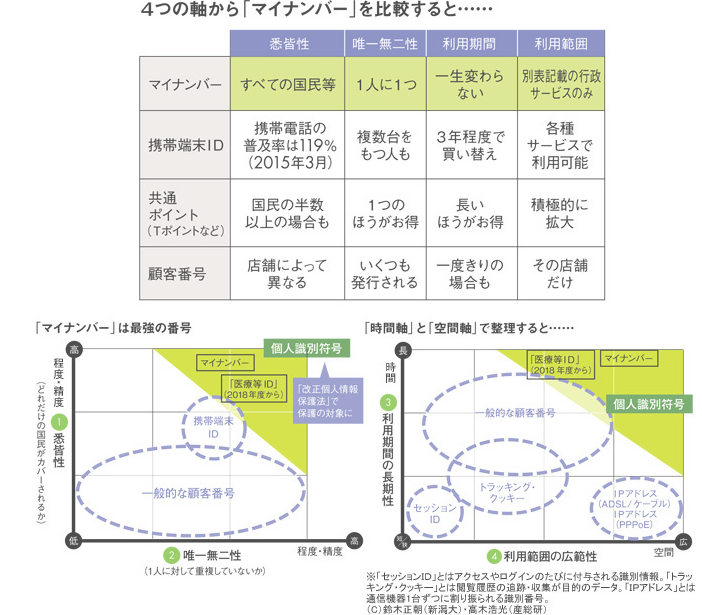

では公的マイナンバーと民間マイナンバーには、どのような違いがあるのでしょうか。図表にまとめました。ここでは「(1)悉皆(しっかい)性」「(2)唯一無二性」「(3)利用期間」「(4)利用範囲」という4つの軸から番号の性質を整理しています。ここでの番号とは本人と1対1に対応する「識別子」という意味です。そのうえで、番号の「(1)悉皆性」とは母集団のなかでどれだけの人がカバーされているか、番号の「(2)唯一無二性」とは1人に対して重複していないかを示します。さらに番号の「(3)利用期間」が長くなるほど蓄積される情報の量は増え、番号の「(4)利用範囲」が広くなるほど蓄積される情報が多様になる傾向があり、プライバシーへの影響が増大します

アメリカで実際におきた、プライパシー問題

公的マイナンバーは、(1)すべての国民が、(2)1人に1つ、(3)一生変わらない番号、を割り振られるため、非常に強力です。ただし利用範囲は、(4)別表に記載されている行政手続のみ、に制限されています。一方、「携帯端末ID」は、公的マイナンバーと同じ「個人識別符号」というゾーンに踏み込んでいます。個人識別符号とは、2015年9月に成立した「改正個人情報保護法」で法的保護の対象となった概念です。マイナンバーのほか、運転免許証の番号などが政令で指定されると言われています。さらに今後、病院間でのデータ連携に活用される予定の「医療等ID」も保護対象になるでしょう。

「携帯電話の端末IDなど機器に付番するものは個人識別符号ではない」という考え方もありますが、私は「保護対象ではない」と言い切るのではなく、詳しい検討が必要だと思います。そうした番号で、個人の行動履歴を捕捉できることがあるからです。たとえばアメリカではプライバシーを巡って、こんな問題がありました。

ある女子高校生の家に、ベビー用品のDMが次々と届きました。父親は「娘はまだ高校生だ」と抗議し、広告主は「年齢で区切るべきだった」と謝罪しました。しかし実際に娘は妊娠していたのです。

広告主は、ポイントカードを通じて店舗から購買履歴を取得し、購入者のライフスタイルを分析することで、一定のグループごとにDMを発送していました。たとえば薬局で妊娠検査薬を買い、その後スーパーで柑橘類を買うなど一定の購買履歴を積み重ねれば、自動的に「妊娠した女性」と認識され、DMが送られてくるわけです。

こうした「行動ターゲティング広告」は、社会が階層化して趣味嗜好もバラバラになっている現代では容認せざるをえないでしょう。ただし、そのためには消費者のプライバシーへの配慮が欠かせません。公的マイナンバーだけではなく、民間マイナンバーにも法的規律が必要です。

利用範囲の拡大は「別表への記載」で済む

公的マイナンバーは、税、社会保障、災害の3分野に限定して利用するとしています。しかし、NHKの籾井勝人会長は2015年10月の記者会見で、マイナンバーを受信料の徴収に活用することを「積極的に検討したい」と話しています。放送法はNHKの受信料制度について、テレビなどNHKの放送を視聴できる機器をもつ世帯は受信契約を結ばなければならないと定めていますが、受信契約のない世帯には支払いを求める根拠がなく、「支払い義務化」がたびたび議論されています。そもそも受信料は税ではありません。

このように油断すると安易な利活用が提案され、利用範囲の拡大が進みかねません。行政の効率化を進めることは重要ですが、安易な拡大はつつしむべきです。特に戸籍は世代をこえて使われるため非常に危険です。年金、介護、医療保険といった日本の社会保障制度は崩壊の危機に瀕しています。国民の生存権を確保するためには、制度は維持されなければなりません。具体的な利用の場面を想定したうえで、利用範囲の拡大は限定的に実施していくべきです。

マイナンバーの利用範囲は番号法の「別表」で規定されています。最初の立法時には国会も厳格に審議し、メディアも熱心に報道しますが、今後の「別表」の改正は国会の審議がおざなりになり、メディアも見過ごす恐れがあります。「別表」の一行一行には非常に重い意味があります。具体的に何にどう使われるのか、追加されるごとに一つ一つ精査していく必要があるでしょう。

新潟大学教授 鈴木正朝

1962年生まれ。中央大学大学院法学研究科修了、修士(法学)、情報セキュリティ大学院大学修了、博士(情報学)。政府の「パーソナルデータに関する検討会」委員などを歴任。共著に『ニッポンの個人情報』(翔泳社)などがある。

実はこんなに怖い!マイナンバー制度

【PV】 TOKMA 『NO!NO!マイナンバー』 ~マイナンバー反対!!