「読む会」だより(23年5月用)文責IZ

(3月の議論など)

3月の読む会は19日に開かれました。(前回の議論)の部分では、特に意見や質問は出ませんでしたが、チューターから資本による生産の「指揮機能の独自な性格」というのは、協業を行なう上での単なる指揮・統合機能ということではなくて、労働(賃金労働者)に対する権力・専制といった意味だろうという補足がありました。

(説明)の第1節の部分では、「マニュファクチュアはなぜ起こってきたのか、歴史的な背景は何か」という質問が出ました。チューターは封建制の解体と自由な労働者の発生という事情と関係すると思われるが、歴史的な部分は後の第22章「いわゆる本源的蓄積」の部分で触れられるので、それまでの宿題ということにしてほしいと答えました。(なお、今回の第4節のなかでは、「商品生産と商品流通は資本主義的生産様式の一般的前提なのだから、マニュファクチュア的分業は、社会のなかでの分業がすでにある発展度まで成熟していることを必要とする」という指摘や、「社会のなかでの分業のための豊富な材料をマニュファクチュア時代に供給するものは世界市場の拡大と植民制度であって、これらはマニュファクチュア時代の一般的な存在条件に属するものである」という指摘があります。)

また第3節の部分では「マニュファクチュア的分業はいわゆるコンベア式の流れ作業とどう違うのか」という質問が出ました。チューターは、前者の分業はあくまで人間の労働能力を個々に分解して、それらに労働手段(手工業的な労働用具)の形状等を合わせるということに基づいている。後者の場合は、人間にとっての労働条件である労働手段がすでに自動工場(機械体系)の姿をとっており、その諸部分に分解されている労働手段(機械)の能力や形状のほうに、人間がその労働能力を合わせるにすぎない、ということではないか。大工業の下での労働については第12章の第1節で説明されるが、分業を導くものが、人間(労働主体)から機械(客体的な労働条件)のほうに移っているということではないか、と答えました。

予定では今回は第12章の第4節と第5節を合わせて説明するとしていましたが、それぞれの節に重要な指摘があるので、各節ごとに時間をとることとしました。了承ください。

(説明)第12章「分業とマニュファクチュア」の第2回(第4節)

第4節「マニュファクチュアのなかでの分業と社会のなかでの分業」より

この第4節の課題については、冒頭でこう述べられます。

・「われわれはまず第一にマニュファクチュアの起源を、次にその単純な諸要素、すなわち部分労働者と彼の道具とを、最後にマニュファクチュアの全体機構を考察した。そこで今度はマニュファクチュア的分業とすべての商品生産の一般的基礎をなす社会的分業との関係に簡単に触れておこう。」(全集版、P460)

第4節では商品生産の基礎をなす社会のなかでの分業とマニュファクチュア的<工場制手工業的>な作業場内での分業とが、あるいは歴史的な社会的分業の形態と作業場内分業とが対比されています。作業場内の分業という点では大工業の下での工場内分業も、社会的分業との対比においては共通する事柄が多いかと思います。ここでの課題は、少し後で触れられるように「社会のなかでの分業と一つの作業場のなかでの分業とのあいだには多くの類似や関連があるにもかかわらず、この二つのものは、ただ程度が違うだけではなく、本質的に違っている」ということを、すなわちそれらの分業の何がどのように違っているのかを理解することにあります。

まずは商品生産──すなわち生活資料を自給自足的に生産するのではなくて、それらを商品すなわち交換物として相互に生産しあう社会──の基礎をなしている社会的分業の、二つの異なる発生源についてこう触れられます。

・「社会のなかの分業と、それに対応して諸個人が特殊な職業部面に局限されることとは、マニュファクチュアのなかでの分業と同じように、相反する諸出発点から発展する。@

一つの家族のなかで(*)、さらに発展しては一つの種族のなかで、性の区別や年齢の相違から、つまり純粋に生理的な基礎の上で、自然発生的な分業が発生し、それは、共同体の拡大や人口の増加につれて、またことに異種族間の紛争や一種族による他種族の征服につれて、その<生理的分業のための人的>材料を拡大する。@

他方、前にも述べたように(*第2章P117⁓)、生産物交換は、いろいろな家族や種族や共同体が接触する地点で発生する。なぜならば、文化の初期には独立者として相対するのは個人ではなくて家族や種族だからである。共同体が違えば、それらが自然環境のなかに見いだす生産手段や生活手段も違っている。この自然発生的な相違こそは、いろいろな共同体が接触するときに相互の生産物の交換を呼び起こし、したがって、このような生産物がだんだん商品に転化することを呼び起こすのである。@

交換は、生産部面の相違をつくりだすのではなく、違った諸生産部面を関連させて、それらを<直接に人間関係として結合されているわけではないにせよ>一つの社会的総生産の多かれ少なかれ互いに依存しあう諸部門にするのである。この場合に社会的分業が発生するのは、もとから違ってはいるが互いに依存しあってはいない諸生産部面のあいだの交換によってである。@

前のほうの場合、つまり生理的分業が出発点となる場合には、一つの直接に結成されている<共同体>全体の特殊な諸器官が、他の共同体との商品交換から主要な衝撃を受ける分解過程によって互いに分離し、分解し、独立して、ついに、いろいろな労働の関連が商品としての生産物の交換によって媒介される点に達するのである。@

一方<生産物交換>の場合には以前は独立していたものの非独立化が行なわれる<ことで社会的分業が発生する>のであり、他方<生理的区別>の場合には以前は独立していなかったものの独立化が行なわれる<ことにより生産物交換へと辿り着く>のである。」(同、P461~)

まず、社会的分業が「生理的分業が出発点になる場合」にも、「<人間関係として>一つの直接に結成されている<共同体>全体の<部分をなす>特殊な諸器官が、他の共同体との商品交換から……互いに分離し、……いろいろな労働の関連が商品としての生産物の交換によって媒介される点に達する」、と述べられている点に注意すべきと思われます。種族内での性や年齢による区別、さらには他種族の征服支配による人種的・奴隷的な分業といった共同体内での「生理的分業」は、他の共同体との生産物交換が発展するとともに共同体的な結合から分解・独立化することによって、やがて共同体内での生産物交換に基づく社会的分業へと“辿り着く”というのです。

このことは言い換えれば、共同体内に発生した生産物交換に基づく社会的分業とっては、性や種族の違いに基づく自然発生的・生理的な分業はそれが発生する前提の一つとなっており、あるいはそこでは“背景”に退いている、と言われていると思われます。この点は、ブルジョア的な国民国家の形成を考えるにあたって参考になると思われます。

交換の発展は、共同体内部の直接的な人的結合に基づく社会的な生産を切り崩し、私的所有に基づく相互に独立した諸個人による生産物の交換を媒介とした社会的な生産へと置き換えてゆきます。この相互に独立した諸個人による交換を目的とした生産、これこそが「商品生産の一般的基礎をなす社会的分業」の根本条件なのです。第1章第2節では次のように言われていました。

「社会的分業は商品生産の存在条件である、といっても、商品生産が逆に社会的分業の存在条件であるのではない。古代インドの共同体では、労働は社会的に分割されているが、生産物が商品になるということはない。あるいはまた、もっと身近な例をとって見れば、どの工場でも労働は体系的に分割されているが、この<労働の>分割は、労働者たちが彼らの個別的生産物を交換することによって媒介されてはいない。ただ、独立的に行われていて互いに依存しあっていない私的労働の生産物だけが、互いに商品として相対するのである。」(同、P57)

なお、ここでのエンゲルスの注(*)は、分業の問題とは直接には関係しませんが、人類の歴史の理解にとって重要な事柄なので引用しておきます。

「その後の非常に根本的な人類の原始状態の研究は、著者<マルクス>を次のような結論に到達させた。すなわち、元来は家族が発達して種族になったのではなく、反対に、種族こそが、血縁関係に基づく人類社会形成の本源的な自然発生的な形態だったのであり、したがって種族団体の解体が始まってから初めていろいろに違った家族形態が発展するようになったのだということである。」

続いて、「すべてのすでに発展していて商品交換によって媒介されている分業の基礎は、都市と農村との分離である。社会の全経済史はこの対立の運動に要約されるということができるのであるが、しかしここではこれ以上この対立には立ち入らないことにする。」(P262)とあります。私たちも一つだけ引用を紹介するだけにします。

たとえば初期の草稿『ドイツ・イデオロギー』のなかでは、この点についてこう触れられています。「物質的労働と精神的労働との最大の分業は、都市と農村との分離である。都市と農村との間の対立は、未開から文明へ、部族制から国家へ、局地性から民族への移行とともに始まり、文明の全歴史を今日(反穀物同盟の)に至るまで貫通している。」(合同出版版、P107)

次にマニュファクチュア的分業の発展と社会的分業との関係についてこう触れられます。

・「商品生産と商品流通は資本主義的生産様式の一般的前提なのだから、マニュファクチュア的分業は、社会のなかでの分業がすでにある発展度まで成熟していることを必要とする。また逆に、マニュファクチュア的分業はこの社会的分業に反作用してこれを発展させ何倍にも複雑にする。労働用具が分化するにつれて、これらの用具を生産する産業もますます分化してくる。それまでは本業または副業として他の諸産業と関連していて同じ生産者によって営まれていた産業も、マニュファクチュア的経営がそれをとらえれば、ただちに分離と相互の独立化とが起きる。マニュファクチュア的経営がある一つの商品の一つの特殊段階をとらえれば、この商品のいろいろな生産段階はいろいろな独立産業に転化する。……@

社会のなかでの分業<諸生産部門や諸職業への分化>のための豊富な材料をマニュファクチュア時代に供給するものは世界市場の拡大と植民制度であって、これらはマニュファクチュア時代の一般的な存在条件に属するものである。ここでこれ以上詳しく示すことはできないが、分業は経済的部面だけではなくそのほかの社会のあらゆる部面をとらえて、どこでもあのような専門や専業の形成と人間の細分とのための基礎をおくのであって、この人間細分こそは、すでにA・スミスの師のA・ファーガソンに「われわれは奴隷ばかりの国民になった、われわれのなかに自由な人間はいない」とまで叫ばせたのである。」(同、P463~)

このようにマニュファクチュア<工場制手工業>は、その分業によって従来の同職組合的手工業に比べて生産性が高いために、種々の生産分野やその生産段階を独立産業化させて社会的な分業を一層発展させるとともに、社会全体の分業化=専門化を進めることになります。しかしながら人間労働を細分化させることに基礎を置くマニュファクチュア的分業の進展は、前回触れたように人間の全面的な能力の退化の原因ともなるのでした──とりわけ労働者においては。

さて本題である社会的分業と作業所内分業との本質的なあるいは客観的な相違はどこに見出されるのでしょうか。

・「とはいえ、社会のなかでの分業と一つの作業場のなかでの分業とのあいだには多くの類似や関連があるにもかかわらず、この二つのものは、ただ程度が違うだけではなく、本質的に違っている。@

類似が最も適切に争う余地のないものに見えるのは、一つの内的な紐帯によっていろいろな業種がつなぎ合わされている場合である。たとえば飼畜業者は皮を生産し、製革業者は皮を革に変え、製靴業者は皮を長靴に変える。この場合には各業者はそれぞれ一つの段階生産物を生産するのであって、最後の出来上がった姿は、彼らのいろいろな特殊労働の結合生産物である。さらに、<その周りには>様々な労働部門があって、それらが飼畜業者や製革業者や製靴業者に生産手段を供給する。そこで、A・スミスのように、この社会的分業はただ主観的に、すなわち観察者にとって、マニュファクチュア的分業と区別されるだけだ、と考えることもできる。この観察者は、後者<マニュファクチュア的分業>ではいろいろな部分労働が一見して明らかに空間的に一緒に行なわれているのを見るが、前者<社会的分業>では広い面にわたる部分労働の分散と各特殊部門の大きな従業者数とが関連を不明にしているのを見る<だけだという>のである。@

<①>だが<社会のなかでの分業において>、なにが飼畜業者や製革業者や製靴業者のそれぞれの独立した労働のあいだに関連をつくりだすのか?それは、彼らのそれぞれの生産物の商品としての定在である。これにたいして、<作業場のなかでの分業である>マニュファクチュア的分業を特徴づけるものはなにか?それは、部分労働者は商品を生産しないということである。何人もの部分労働者の共同の生産物がはじめて商品になるのである。@

社会のなかでの分業は、いろいろな労働部門の生産物の<商品としての>売買によって媒介されており、マニュファクチュアのなかでのいろいろな部分労働の関連は、いろいろな労働力が同じ資本家に売られて結合労働力として使用されるということによって媒介されている。@

<②>マニュファクチュア的分業は、一人の資本家の手中での生産手段の集積を前提しており、社会的分業は、互いに独立した多数の商品生産者のあいだの生産手段の分散を前提している。@

<③>マニュファクチュアでは比例数または比例関係の鉄則が一定の労働者群を一定の機能のもとに包摂するのであるが、これに代わって、いろいろな社会的労働部門のあいだへの商品生産者<の労働>と彼らの生産手段との配分では偶然と恣意とが複雑に作用する。@

《たしかに<商品生産の社会においても>いろいろな生産部面は絶えず互いに均衡を保とうとしている。というのは一方では、商品生産者はそれぞれがある一つの使用価値を生産しなければならず、つまりある一つの特殊な社会的欲望を満足させなければならないが、これらの欲望の大きさは量的に違っていて、<価値すなわち人間労働力の社会的支出としての同等性という>一つの内的な紐帯がいろいろな欲望量を結び合わせて一つの自然発生的な体系にするからであり、また他方では、社会が自分の処分しうる労働時間の全体のうちからどれだけをそれぞれの特殊な商品種類の生産に支出しうるかを、商品の価値法則が決定するからである。しかし、このようないろいろな生産部面が互いに均衡に近づこうとする不断の傾向は、ただこの均衡の不断の解消にたいする反作用として働くだけである。》@

<各労働部門への労働の分配は>作業場のなかでの分業ではア・プリオリに〔はじめから〕、計画的に守られる規則<法則性>が、社会のなかでの分業では、ただア・ポステリオリに〔あとから〕、内的な、無言の、市場価格の晴雨計的変動によって知覚される、商品生産者たちの無規律な恣意を圧倒する自然必然性として、作用するだけである。@

<①>マニュファクチュア的分業は、資本家のものである全体機構のただの手足でしかない人々にたいして資本家のもつ無条件的な権威を前提する。社会的分業は独立の商品生産者たちを互いに対立させ、彼らは、競争という権威のほかには、すなわち彼ら相互の利害関係の圧迫が彼らに加える強制のほかには、どんな権威も認めないのであって、それは、ちょうど、動物界でも万人にたいする万人の戦いがすべての種の生存条件を多かれ少なかれ維持しているのと同様である。それだからこそ、マニュファクチュア的分業、終生にわたる労働者の細部作業への拘束、資本のもとへの部分労働者の無条件従属を、労働の生産力を高くする労働組織として賛美するブルジョア的意識が、同様に声高く、社会的生産過程のいっさいの意識的社会的な統御や規制を、個別資本家の不可侵の所有権や自由や自律的「独創性」の侵害として非難するのである。工場制度の熱狂的な弁護者たちが、社会的労働のどんな一般的な組織にむかっても、それは全社会を一つの工場にしてしまうだろう、という以上にひどい呪いの言葉を知らないということは、まことに特徴的なことである。」(同、P465~)

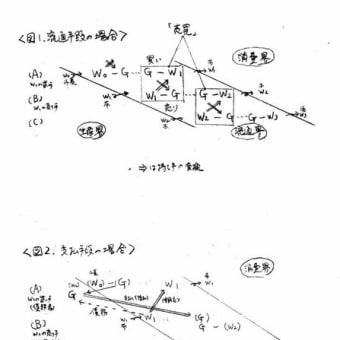

社会のなかでの分業と作業場内での分業との相違は、ここで触れられているように大まかに三つの客観的な要因ごとに分けられます。

第一には生産者たちの結びつきの違いによって。①作業場内の分業においては、労働者は生産過程そのものにおいて直接に結びついているが、しかしその結びつきは労働力が同一の資本家によって買われることによって媒介されており、またここでの分業は資本家の指揮と権威の下にある。他方、商品生産の基礎となる社会的分業では、生産者相互は生産過程で直接に結びついているのではなくて、その結びつきは生産物=商品の交換を媒介にしており、またここでの分業は無政府的に行なわれ、相互の競争以外の指揮や権威をもたない。

第二には労働の分配の仕方の違いにおいて。②マニュファクチュアでの作業場内分業においては、比例関係の鉄則が一定の労働者群を一定の機能のもとに包摂するために、あらかじめ計画しうる規則性をもって労働が分配される。他方、社会的分業においては、各種労働部門への労働の配分は自然発生的に行なわれ、価値法則に基づく規制は事後的に作用するのみである。(なお、《》内の均衡の問題は、内容的には重要な事柄ですが、分業の区別を課題とするここでは立ち入らないことにします。)

第三にはそれぞれの分業が行なわれる前提条件の違いにおいて。③マニュファクチュア的分業の前提は、直接的生産者たちが生産手段を失って、それが資本家の手に集中されていることにある。他方、社会的分業の前提は、分散した生産者たちの手に生産手段があり、また彼らが自由な私的裁量によって生産を行なうということにある。

このように社会のなかでの諸個人の分業と作業場内での諸個人の分業とは、単なる見かけ上の労働の範囲の違いではなくて、諸個人の労働の社会的な労働へのかかわり方において全く相反する性質をもつものとして本質的に区別されるものなのです。

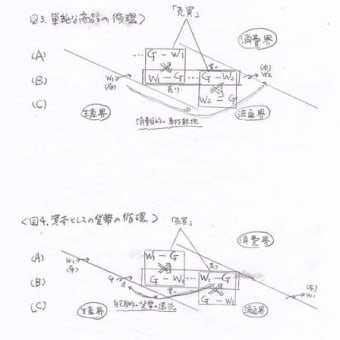

では、資本主義以前の社会形態においては、社会的分業と作業場内分業の関係はどんなものだったのでしょうか。まず太古的・アジア的な生産様式についてはこう述べられます。

・「資本主義的生産様式の社会では社会的分業の無政府とマニュファクチュア的分業の専制とが互いに条件になりあうとすれば、これに反して、それ以前の諸社会形態では諸産業の分化がまず自然発生的に発展し、ついで結晶し、最後に法的に固定されたのであって、このような社会形態は、一方では社会的労働の計画的で権威的な組織の姿を示しながら、他方では作業場のなかでの分業をまったく排除するか、またはそれをただ矮小な規模でしか発展させないか、または散在的偶然的にしか発展させないのである。

たとえば、部分的には今日なお存続しているインドの太古的な小共同体は、土地の共有と、農業と手工業との直接的結合と、固定した分業とを基礎としており、この分業は、新たな共同体の建設に際しては与えられた計画及び設計図として役立っている。このような共同体は自給自足的な生産的全体をなしていて、その生産領域は100エーカーから数千エーカーに至るまでさまざまである。生産物の大部分は共同体の直接的需要のために生産され、商品として生産されるのではなく、したがって、生産そのものは、商品交換によって媒介されるインド社会の全体としての分業からは独立している。ただ生産物の余剰だけが商品に転化するのであり、しかも一部分は、いつともない昔から一定量の生産物が現物地代として流入してくる国家の手の中ではじめて商品に転化するのである。……@

この共同体機構は計画的分業を示してはいるが、しかしマニュファクチュア的分業は不可能である。というのは、鍛冶師や工匠などにとっての市場は変わることがなく、せいぜい、村の大きさの違いにしたがって一人の鍛冶師や陶器師が二人か三人になるくらいなものだからである。共同体労働の分割を規制する法則は、ここでは自然法則の不可侵的権威をもって作用するのであるが、他方、鍛冶師などのようなそれぞれの特殊な手工業者は、伝統的な仕方に従って、しかし独立的に、自分の作業場ではどんな権威も認めることなしに、自分の専門に属するあらゆる作業を行なうのである。このような、絶えず同じ形態で再生産され、たまたま破壊されてもまた同じ場所に同じ名称で再建される自給自足的な共同体の簡単な生産体制は、アジア諸国家の不断の興亡や王朝の無休の交替とは著しい対照をなしているアジア的諸社会の不変性を解く鍵を与えるものである。社会の経済的基礎要素の構造が、政治的雲上界の嵐に揺るがされることなく保たれているのである。」(同、P468~)

自給自足的な生産的全体をなしている太古的な共同体にあっては、社会的分業は生産物の交換によって媒介されなくても「社会的労働の計画的で権威的な組織の姿を示」すのですが、しかし、だからこそそれは商品交換の基礎となりうる社会的分業を、つまり私的所有に基づく独立した諸個人による生産を生み出すことは不可能だったのです。

では、さらに封建制度の下での同職組合ではどうだったでしょうか。

・「……商人はどんな商品でも買うことはできたが、ただ労働だけは商品として買うことができなかった。商人はただ手工業生産物の費用立替人として容認されただけだった。外的な諸事情がいっそうすすんだ分業を呼び起こせば、現にある同職組合がさらに細かい種類に分裂するか、または新しい同職組合が古いものと並んで設けられたが、しかしいろいろな手工業が一つの作業場にまとめられるようなことはなかった。それゆえ、同職組合組織は、それによる職業の特殊化や分立化や完成はマニュファクチュア時代の物質的存在条件に属するとはいえ、マニュファクチュア的分業を排除していたのである。だいたいにおいて、労働者とその生産手段とは、カタツムリとその殻とのように、互いに結びつけられたままになっていた。したがって、マニュファクチュアの第一の基礎、すなわち労働者にたいして生産手段が資本として独立化されるということは、なかったのである。」(同、P470~)

ここでは、社会的分業は諸同職組合による商品生産としてとして存在しましたが、しかし労働力を商品として自由に買うことはできず、また労働者とその生産手段とが固定的に結合されていたために、ここでも多数の労働者が一人の資本家の下に集合するという作業場内での協業と分業の基礎が発展することはありませんでした。

そこで、以上のことから結論されるのは、次のことです。

・「一つの社会の全体のなかでの分業は、商品交換に媒介されているかどうかは別として、非常にさまざまな経済的社会構成体に属するのであるが、マニュファクチュア的分業<作業場内分業>は、資本主義的生産様式のまったく独自な創造物なのである。」(同、P471)

社会のなかでの分業と作業場内の分業とは本質的に違っており、社会的分業があるから作業場内分業があるというものではありません。そして商品交換の基礎となる社会的分業──私的所有に基づく独立した諸個人による交換目的の生産──のもとで、はじめて、一人の資本家の下での多数の労働者の協業を前提とする作業場内の分業が行われることになり、こうして「資本主義的生産のまったく独自な創造物」である作業場内分業が発展し、まただからこそそれを基礎とするマニュファクチュアからはじめて機械制大工業が発生することができたのです。

冒頭にあったように、社会のなかで分業が行なわれるということは、諸個人が諸身分や諸階級に基づき特定の職業部門に固定され局限されるということです。インドのカースト制度をもち出すまでもなく、諸個人が社会的分業に固定されることは永遠の原理でも称賛すべきものでもありません。ところで、社会主義あるいは社会的な協業の下でも、諸個人は個々にはそこでの分業を担うのではないか、という人がいるかもしれません。しかしながら諸個人が分業に服しその能力を局限されるということと、諸個人が全面的な能力を身に着けることによってあらゆる社会的活動を分担することができるということ(それによって分業を廃止するということ)とは、全く別のことです。問題は、諸個人に対して諸職業といったものを所与のものとして与える階級関係を廃絶することであり、そのための方策が、つまりすべての社会的活動を担うことのできる能力を人々が獲得する可能性が(この可能性については第12章で言及されます)すでに与えられているいうことなのです。

第5節の注釈でマルクスが紹介しているように、ヘーゲルは「教養のある人というのは、まず第一に、他人のすることなら何でもできる人という意味に解することができる」と言って、ブルジョアたちによる分業礼賛=人間の部分化・不具化の礼賛を批判しています。彼の弁証法では、現在存在するものは、それがかつてそうであったように、一つの内在的な必然性をもって他のものに移行するほかはないのですから、人間能力の細分化による生産力の増加は、もはや人間能力の全面化・豊富化による生産力の増加に取って代わられるほかはないのです。