2023/10/22(日)晴

最高気温予報22°今日は晴天の秋日和。「くまもと自転車紀行」の「のぶ」さんから情報を頂いた木山六地蔵を目的地として午前11時からポタリングに出る。

熊本市総合体育館の南側に、「木山」と書いた私設案内標識があったと記憶していたので、旧道の木山ルートではないかと行ってみたが見当たらず、上江津湖畔の国指定天然記念物「スイゼンジノリ発生地」保護区(写真1参照)の所に出る。

説明板(写真2・3参照)には、「水前寺成趣園の湧水は、水前寺川を経て上江津湖に流入するが、この水域に自生する茶褐色で不定形の藍藻がスイゼンジノリである。明治5年(1872年)にオランダのスリンガーによってはじめて世界に紹介されました。

九州の一部に自生する日本特産の藍藻類で、成趣園の池で発見されたものである。生育地は温度変化が少なく年平均温度が18度ぐらいの清冽な湧き水で、水深も50cm以下、流速も遅く、水底は砂礫が多く、マコモ、セキショウなどの水草が程よく繁茂しているようなところでなければならない。

その特異な形態と生態、ごく限られた場所にしか分布しない学問上めずらしい種類として、その発生地が国の天然記念物に指定された。

乾燥したものは「水前寺海苔」として懐石料理の材料となっており、江戸時代は名産として肥後藩の献上品の一つとなっていた。

昭和28年の熊本大水害以来、江津湖の環境変化が著しく、現在目視では確認できない状況にある。」とある。

下江津湖畔を通ると動物園の像舎(写真4参照)が見えた。今日は好天の日曜日、たくさんの子供連れの家族が見える。

江津湖を後にして、木山に移動する。六地蔵(写真5・6・7参照)は、木山橋の木山川右岸橋詰に移設・復元してあった。

木山六地蔵を後にして、鬼の窟古墳のある福原内寺地区に移動し赤井川(写真8参照)を渡り、坂道を上がる。Google Mapが表示する辺りまで来て、古墳があるような地形ではないので引き返していたら、庭先にいる地元の人を見て古墳の位置をお訊ねする。

再度坂道を1km程上り、朝來山の西の稜線と思える所まで来た時、後ろから来た自動車の人に古墳に分岐する踏み分け路(写真9参照)を教えて頂いた。この出会いがなければ到着できなかったろうと、感謝する。

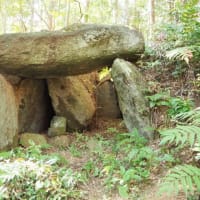

写真は振り返って撮ったのでもので、写真左側の踏み分け路を2・3分下ると、右側に益城町指定文化財の鬼の窟古墳(写真10・11参照)が見える。

説明板には、「古墳時代の前期から後期にかけて、朝來山から福原一帯には横穴式古墳群や石棺群等の古墳が造られており、この頃にはこの地に多くの人々が居住していたことがうかがえます。鬼の窟古墳はこの六世紀後半頃、一帯を治めていた豪族の墳墓として造営されたものと思われます。推定墳径約十メートルの、周溝を持たない巨石古墳ですが、古墳の主体分である横穴式石室は、谷に向かった方向の南東側に開口しています。

石室の構造は、近くの山中に散在する凝灰岩自然石をそのまま、あるいは加工して使用していますが、奥壁上部には別の場所から持ってきた凝灰岩切石が使われています。現状で解る石室の構造は、奥壁の下部で幅二.一〇メートル、高さ一.三〇メートルの一枚岩を立て、側壁は両側にそれぞれ二石が立っています。奥に向かって左壁は長さ四.八五メートル、右壁は三.九〇メートルですが、こちらにはもう一石が並んでいたものと考えられます。入口上部には長い石が両側壁に渡してあり、これは当初からこの位置に置かれていたものとみられ、石室の楣石(まぐさいし)と考えられています。天井石は左にずれ落ちた後、右側に大きく傾き、石室の東側が陥没しています。

副葬品は、石室が古くから開口していたため、内部には残っていませんのでしたが、石室前方から須恵器の破片が二点採集されています。

現在、石室内部には明治初年に起きた廃仏毀釈により、首から上が破壊されたと思われる阿弥陀石仏が置かれています。これは、約三五〇年もの長い間法灯を灯してきた福田寺の修験僧が、ここを修験窟として利用するため、石室内部を改造して石仏を置いたものと考えられます。

この巨石古墳を造るのに多くの人力が必要であったと思われますが、朝來山には土蜘蛛二人、その徒衆百八十人余りがいたとい風土記伝説があり、これと結びつければ興味も湧きます。

鬼ノ窟については、益城町に残る民話の「朝來山の宝物」、「土蜘蛛退治」、「鬼の目に涙」などの中にも登場しています。」とある。

鬼の窟古墳開口部(写真12参照)を見る。

後ろ側に廻って封土(写真13参照)を見る。

落ち込んだ天井石(写真14参照)

正面奥壁(鏡石)、右側東壁、左側落ち込んだ天井石(写真15参照)

左側西壁、右側落ち込んだ天井石(写真16参照)

説明板にあるところの廃仏毀釈で破壊された石仏(写真17参照)。ここを折り返し点として帰路に就く。

16時半に帰宅する。今日も無事だったことを天に感謝する。

熊本(自宅)25km→益城町内寺23km→熊本(自宅)

総所要時間5.5時間(実4.5時間) 総計48km 走行累計56,852km