かつて、河北省承徳に日本の軍部が建設した忠霊塔がありました。

旧満州国には10基の忠霊塔があったとされますが、そのうちの一つです。

訪問してみました。

忠霊塔があった場所は現在、中国の革命烈士記念館となっています。中国の愛国主義教育模範基地です。

承徳の忠霊塔が建てられたのは日中戦争のただ中、1938年です。

熱河省、河北省、チャハル省で戦没した関係者を合祀したそうです。

中国側の記録によると、忠霊塔は1954年に取り壊され、その後革命烈士の記念塔として再建されたとあります。

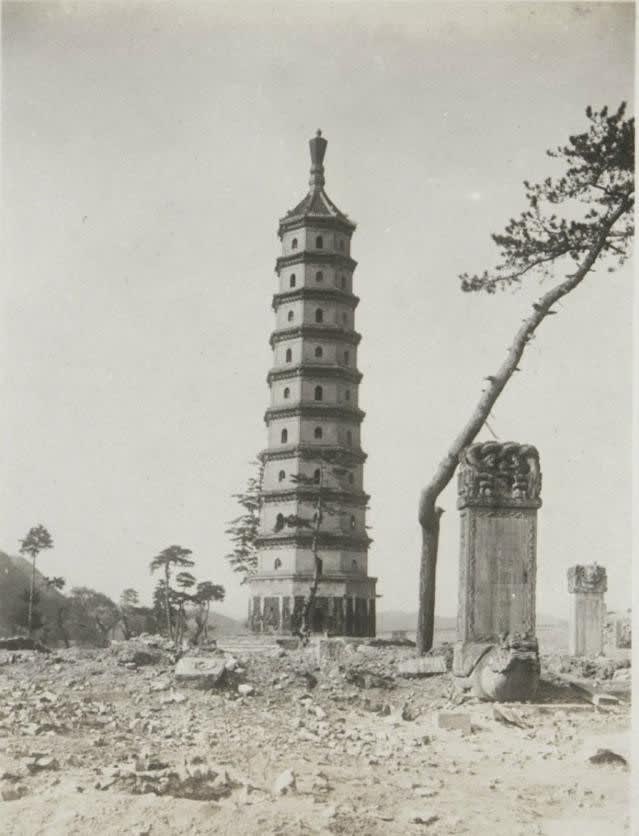

今の姿を古写真と比較すると、先細りになった四角形で頂上部には帝冠があり、形状はかなり似ています。

現在の方が少しスリムなだけで、一見しただけでは、あれ、当時のまま残っていたのかと見紛うほどです。なぜこんな似た形にしたのでしょうか。

よく見ると、背丈ほどの土台部分とそれより上の部分は使われている石材が違うようです。

ひょっとしたら忠霊塔は完全には破壊せずに、土台部分は当時のものを再利用したのでしょうか。

このあたり手の込んだ滑らかなカーブはいかにも日本の職人っぽい仕上がりにも見えますが、どうでしょうか。

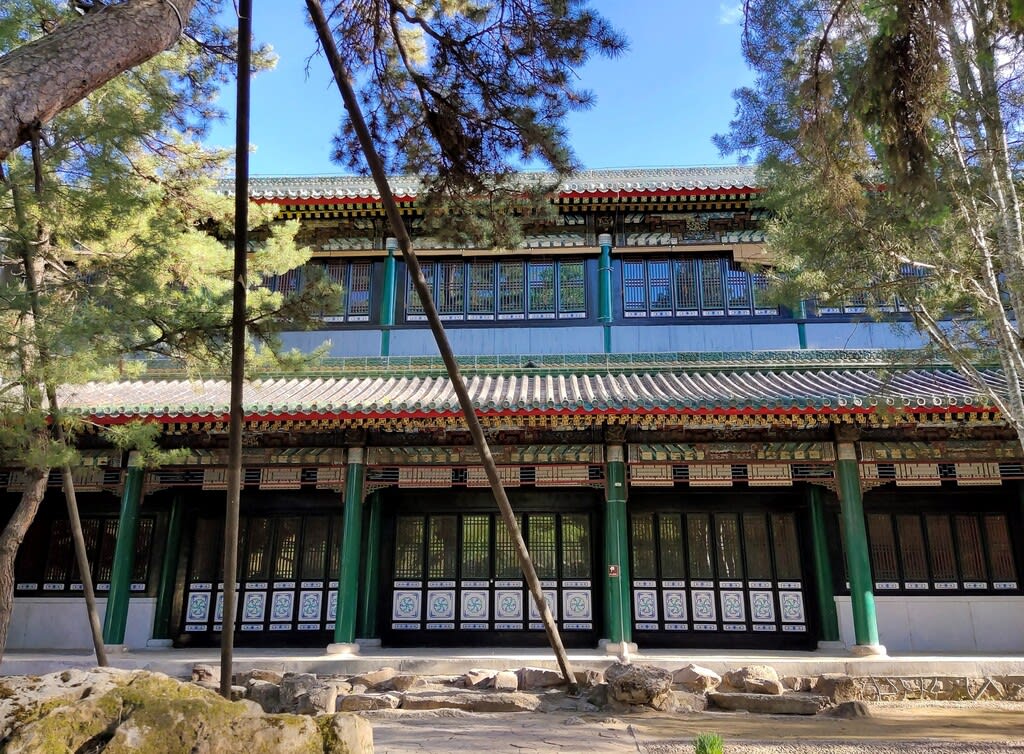

公園の東側から階段を上って棟に向かうと、棟の手前左側にこんなものがありました。

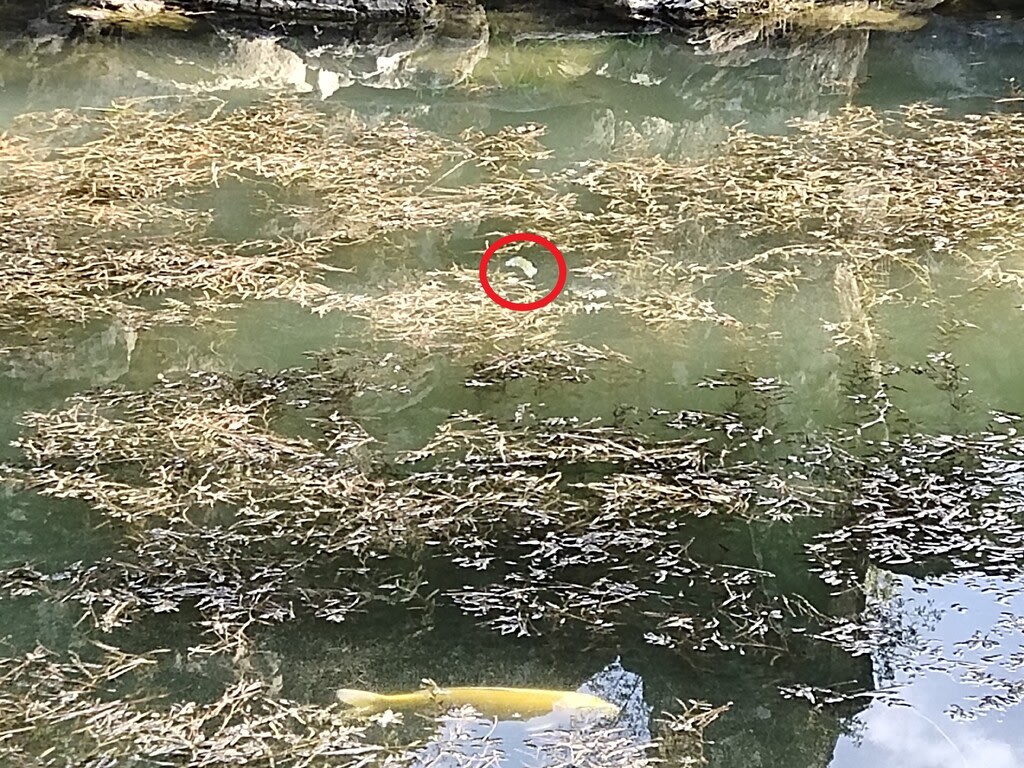

これは手水鉢ではないでしょうか。

そして、手前にあるこの金属製の水道管らしきものは、手水鉢に水を注ぐものだったとか?

棟を壊した後でも、この水道管からは水が出てきて重宝するので、ここは壊さずに利用したのではないでしょうか。

水道管には社紋らしきマークが残っています。

社名を特定しようと少し調べてみましたが、この手掛かりだけではわかりませんでした。

中国語の文献によると、忠霊塔だった時代にはこの場所に4メートル四方の東屋があったようですから、ここがそれなのかもしれません。

手水鉢を囲むようにこんな破壊された跡と思しき構造物が2か所ありました。

これが東屋の柱の跡ではないでしょうか。

2つの構造物の距離はちょうど4メートルぐらいですので、たぶんその見立てでよいと思います。

参拝客は階段を上り、ここで手を洗い、口をそそいでお参りをしたのだと思います。

現在の承徳市街には旧満州国に建てられたと思しき建物がほとんど残っていませんので、この遺構はなかなか貴重かもしれません。

旧満州国には10基の忠霊塔があったとされますが、そのうちの一つです。

訪問してみました。

忠霊塔があった場所は現在、中国の革命烈士記念館となっています。中国の愛国主義教育模範基地です。

承徳の忠霊塔が建てられたのは日中戦争のただ中、1938年です。

熱河省、河北省、チャハル省で戦没した関係者を合祀したそうです。

中国側の記録によると、忠霊塔は1954年に取り壊され、その後革命烈士の記念塔として再建されたとあります。

今の姿を古写真と比較すると、先細りになった四角形で頂上部には帝冠があり、形状はかなり似ています。

現在の方が少しスリムなだけで、一見しただけでは、あれ、当時のまま残っていたのかと見紛うほどです。なぜこんな似た形にしたのでしょうか。

よく見ると、背丈ほどの土台部分とそれより上の部分は使われている石材が違うようです。

ひょっとしたら忠霊塔は完全には破壊せずに、土台部分は当時のものを再利用したのでしょうか。

このあたり手の込んだ滑らかなカーブはいかにも日本の職人っぽい仕上がりにも見えますが、どうでしょうか。

公園の東側から階段を上って棟に向かうと、棟の手前左側にこんなものがありました。

これは手水鉢ではないでしょうか。

そして、手前にあるこの金属製の水道管らしきものは、手水鉢に水を注ぐものだったとか?

棟を壊した後でも、この水道管からは水が出てきて重宝するので、ここは壊さずに利用したのではないでしょうか。

水道管には社紋らしきマークが残っています。

社名を特定しようと少し調べてみましたが、この手掛かりだけではわかりませんでした。

中国語の文献によると、忠霊塔だった時代にはこの場所に4メートル四方の東屋があったようですから、ここがそれなのかもしれません。

手水鉢を囲むようにこんな破壊された跡と思しき構造物が2か所ありました。

これが東屋の柱の跡ではないでしょうか。

2つの構造物の距離はちょうど4メートルぐらいですので、たぶんその見立てでよいと思います。

参拝客は階段を上り、ここで手を洗い、口をそそいでお参りをしたのだと思います。

現在の承徳市街には旧満州国に建てられたと思しき建物がほとんど残っていませんので、この遺構はなかなか貴重かもしれません。