漢口の中山路と江漢路が交わる一帯は租界時代の歴史的建造物が集まるエリアですが、この左側の赤い瓦葺が目を引く優美なバロック風の建物はなんだったのででしょうか。

ここは浙江工業銀行漢口支店があった場所です。

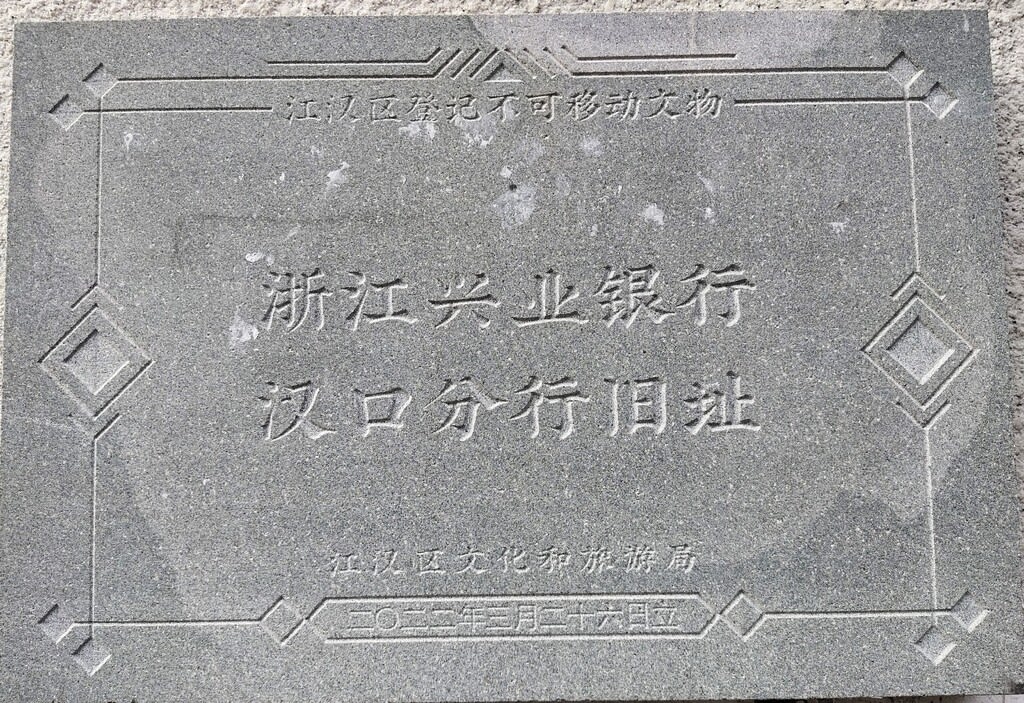

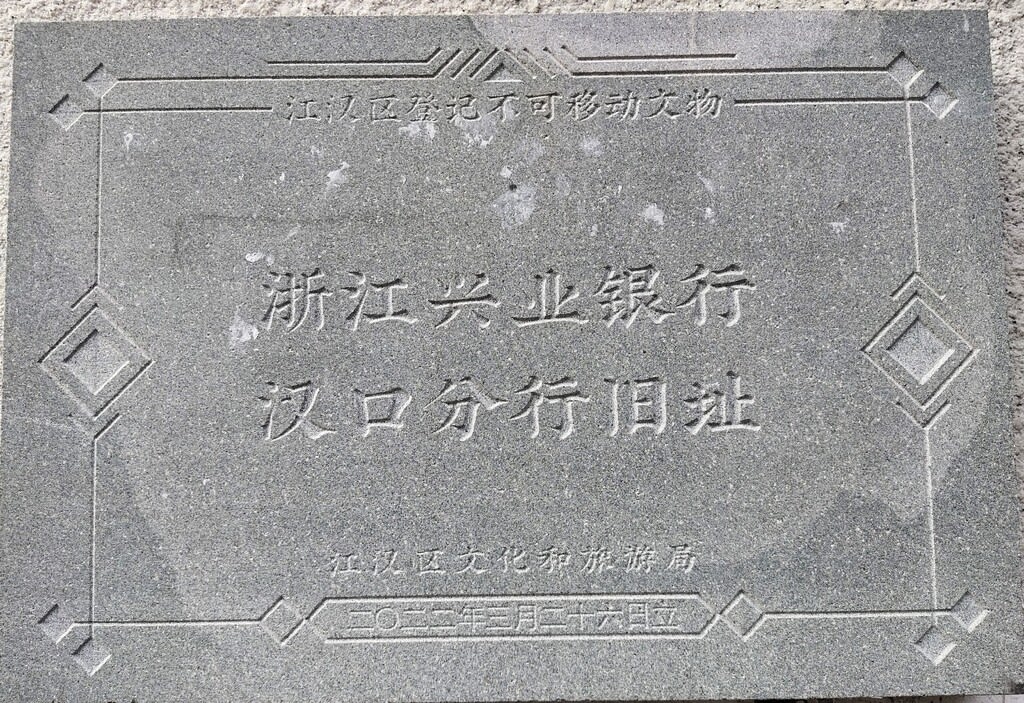

行政が文物指定したことを示すパネルもありますが、調べたところ、実はこの建物は再建したものだそうです。

浙江工業銀行は1907年に設立されました。漢口支店は翌08年に設立しました。南四行とよばれる中国で最も初期の商業銀行のひとつです。

この地に銀行ビルが建設されたのは1925年です。

日本が武漢を占領すると、1940年5月、日本軍の計画支援で浙江興業銀行漢口支店は中江実業銀行となります。太平洋戦争が始まると銀行は閉鎖を余儀なくされました。

そして近代になった1995年に火災が発生し、ビルは取り壊しになりました。その後このビルを再建したというわけです。

古写真と比較すると、たしかに忠実に当時の姿に再建されていることがわかります。

かつての景観を守ろうとするこの意気込みには惜しみなく拍手を送らなければなりません。

ところで、浙江興業銀行漢口支店は清代の末から民国時代にかけて武漢で流通した「漢鈔」とよばれた紙幣を最初に発行した銀行です。

銀行は漢口に支店を設立してからすぐに漢鈔を発行しました。外国銀行の漢口支店もこれに続き、漢鈔を発行するようになりました。

1935年に国民政府が紙幣改革を行い、紙幣を統一すると、漢鈔の流通は次第に減っていきました。

ここは浙江工業銀行漢口支店があった場所です。

行政が文物指定したことを示すパネルもありますが、調べたところ、実はこの建物は再建したものだそうです。

浙江工業銀行は1907年に設立されました。漢口支店は翌08年に設立しました。南四行とよばれる中国で最も初期の商業銀行のひとつです。

この地に銀行ビルが建設されたのは1925年です。

日本が武漢を占領すると、1940年5月、日本軍の計画支援で浙江興業銀行漢口支店は中江実業銀行となります。太平洋戦争が始まると銀行は閉鎖を余儀なくされました。

そして近代になった1995年に火災が発生し、ビルは取り壊しになりました。その後このビルを再建したというわけです。

古写真と比較すると、たしかに忠実に当時の姿に再建されていることがわかります。

かつての景観を守ろうとするこの意気込みには惜しみなく拍手を送らなければなりません。

ところで、浙江興業銀行漢口支店は清代の末から民国時代にかけて武漢で流通した「漢鈔」とよばれた紙幣を最初に発行した銀行です。

銀行は漢口に支店を設立してからすぐに漢鈔を発行しました。外国銀行の漢口支店もこれに続き、漢鈔を発行するようになりました。

1935年に国民政府が紙幣改革を行い、紙幣を統一すると、漢鈔の流通は次第に減っていきました。