谷牧は中華人民共和国の政治家。第5期国務院副総理、第7期中国全国政治協商会議副主席を務めた。1932年7月、中国共産党入党。故郷は威海市石島管理区寧津街道東墩村。元の名は劉家語だが。日中戦争期に家族に累ね(カサネ)が及ぶことを危惧(きぐ)して改名。

谷牧の生家の威海市は日本軍に2度も侵略された。日清戦争の威海衛の戦だけでなく、第2次世界大戦もだ。寧津街道には1回の倭寇来襲があった。侵略された惨め(惨め)な記憶は人々の心に深い傷を残した。だが谷牧は大義の為に文化革命で行き詰まった中国に新しい方向を示そうと、先進国だった日本の経験参考にしようとためらいなく中日友好の推進に尽力した。

石島は遣隋使と遣唐使のゆかりの街である。遣隋使の小野妹子は石島に出発して帰国。最後の遣唐使慈覚太師円仁も石島に出発して帰国。

89年、谷牧副総理が訪日した。谷牧先生は経済と対外開放分野を所轄(ショカツ)する責任者だった為、日本の大来佐武郎、向坂正男と西ドイツのグトウスキー先生を中国政府経済顧問に招聘(しょうへい)するよう中央政府に建言した。自らミッションを率いて日本を訪れ、日本政府と長期低利円借款(ODA)交渉に臨んだ。結果、資金不足という当時中国の大問題を解決し、同時に中日経済交流会と中日政府閣僚級会議を設置した。そのため、谷牧先生は日本の官界と民間を問わず尊敬された。

2008年7月1日、日本政府はこのほど、中日関係の発展への長年の抜き出た貢献を称え、中国の谷牧・元副総理に旭日(キョクジツ)大受章を授与した。

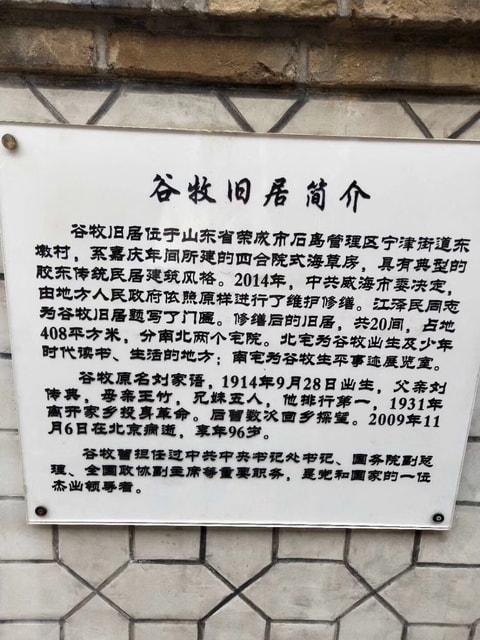

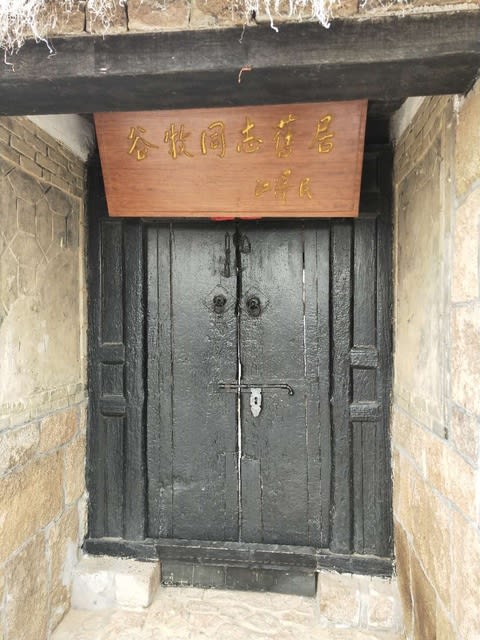

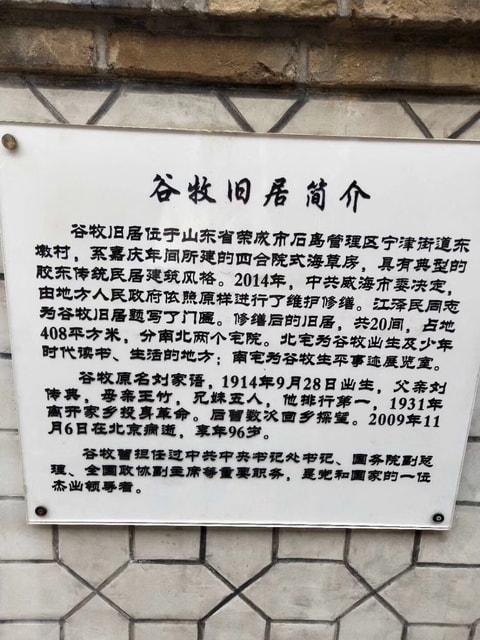

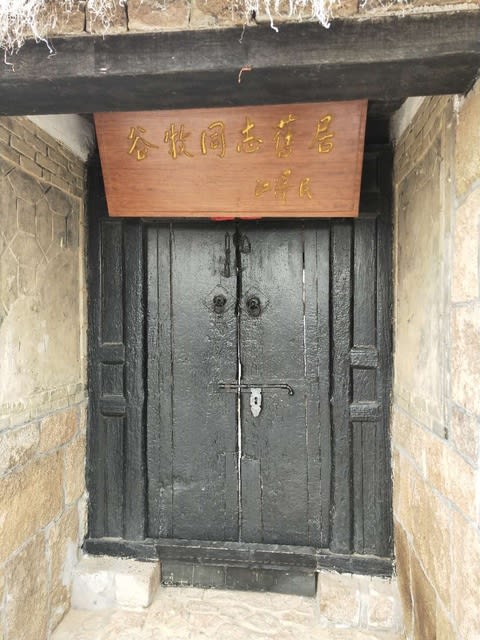

中国は国土が広区、また地形や気候の多様な国です。国内各地域では様々な自然条件と生活に適応する為に、各種の異なった形式の住居建築が作り上げられてきました。威海市の海草屋は自然環境の影響を反映した独特の建物です。海草屋とは、家の屋根が主に海岸の海藻を材料として作られた住居全体を示します。使用される海草は日本でいうアマモです。海草屋は冬に暖かく、夏に涼しいという特徴を持っています。また、海草はにがりを含む為、海草と黄泥で固めてある屋根は100年たっても腐乱さず、耐久性にも優れています。その上に、海草は燃えにくいので、火事に強いという特徴を持っていて、威海市では、元、明、清時代には海草屋が最も盛んに作られたとされます。漁村では海草を取りやすいので、昔より作られたました。1980年以降、海草は不足した為、新しい海草は段々無くなりました。今は屋根を葺き替えることもあります。今後、海草屋屋根を維持するのは益々困難になると思われます。特徴的な住居を持つ海草屋が威海市沿岸部の象徴の一つとして後世にその生活技術を受け継いでいくことは中国文化を守っていくことでもあります。谷牧故居は清嘉慶年間に建立された、威海伝統民居建築風格を持って四合院式海草屋。無料開放観光名所であります。

寧津街道海草屋民居があります。貴重な体験することが出来ます。

谷牧の生家の威海市は日本軍に2度も侵略された。日清戦争の威海衛の戦だけでなく、第2次世界大戦もだ。寧津街道には1回の倭寇来襲があった。侵略された惨め(惨め)な記憶は人々の心に深い傷を残した。だが谷牧は大義の為に文化革命で行き詰まった中国に新しい方向を示そうと、先進国だった日本の経験参考にしようとためらいなく中日友好の推進に尽力した。

石島は遣隋使と遣唐使のゆかりの街である。遣隋使の小野妹子は石島に出発して帰国。最後の遣唐使慈覚太師円仁も石島に出発して帰国。

89年、谷牧副総理が訪日した。谷牧先生は経済と対外開放分野を所轄(ショカツ)する責任者だった為、日本の大来佐武郎、向坂正男と西ドイツのグトウスキー先生を中国政府経済顧問に招聘(しょうへい)するよう中央政府に建言した。自らミッションを率いて日本を訪れ、日本政府と長期低利円借款(ODA)交渉に臨んだ。結果、資金不足という当時中国の大問題を解決し、同時に中日経済交流会と中日政府閣僚級会議を設置した。そのため、谷牧先生は日本の官界と民間を問わず尊敬された。

2008年7月1日、日本政府はこのほど、中日関係の発展への長年の抜き出た貢献を称え、中国の谷牧・元副総理に旭日(キョクジツ)大受章を授与した。

中国は国土が広区、また地形や気候の多様な国です。国内各地域では様々な自然条件と生活に適応する為に、各種の異なった形式の住居建築が作り上げられてきました。威海市の海草屋は自然環境の影響を反映した独特の建物です。海草屋とは、家の屋根が主に海岸の海藻を材料として作られた住居全体を示します。使用される海草は日本でいうアマモです。海草屋は冬に暖かく、夏に涼しいという特徴を持っています。また、海草はにがりを含む為、海草と黄泥で固めてある屋根は100年たっても腐乱さず、耐久性にも優れています。その上に、海草は燃えにくいので、火事に強いという特徴を持っていて、威海市では、元、明、清時代には海草屋が最も盛んに作られたとされます。漁村では海草を取りやすいので、昔より作られたました。1980年以降、海草は不足した為、新しい海草は段々無くなりました。今は屋根を葺き替えることもあります。今後、海草屋屋根を維持するのは益々困難になると思われます。特徴的な住居を持つ海草屋が威海市沿岸部の象徴の一つとして後世にその生活技術を受け継いでいくことは中国文化を守っていくことでもあります。谷牧故居は清嘉慶年間に建立された、威海伝統民居建築風格を持って四合院式海草屋。無料開放観光名所であります。

寧津街道海草屋民居があります。貴重な体験することが出来ます。

青島カトリック教会の雪

青島カトリック教会の雪 青島信号山の雪

青島信号山の雪 青島旧ドイツ総督官邸の雪

青島旧ドイツ総督官邸の雪 旧ドイツ人生活区一角の雪

旧ドイツ人生活区一角の雪 旧ドイツ総督府

旧ドイツ総督府 桟橋の雪

桟橋の雪 旧ドイツ生活区一角の雪

旧ドイツ生活区一角の雪 旧ドイツ生活区一角

旧ドイツ生活区一角

青島旧市街の夜景

青島旧市街の夜景 小青島

小青島 新市街の夜景

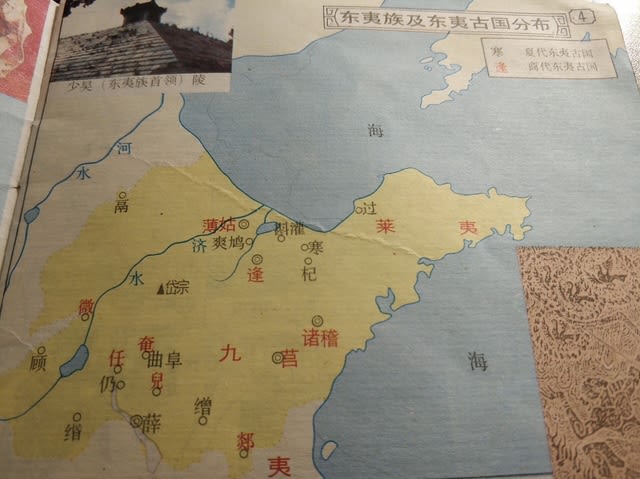

新市街の夜景 《史記·齋太公世家》:“太公至国,因其俗,簡其礼,通商工之業,便魚塩之利,而人民多帰齋,齋为大国。齋文化は中原文化(夏商周文化)と東夷土着文化がお互いにぶつかり合って、お互いに統合した一つの時代の流れを体現している新しい文化。

《史記·齋太公世家》:“太公至国,因其俗,簡其礼,通商工之業,便魚塩之利,而人民多帰齋,齋为大国。齋文化は中原文化(夏商周文化)と東夷土着文化がお互いにぶつかり合って、お互いに統合した一つの時代の流れを体現している新しい文化。 齋国春秋初期の地図。

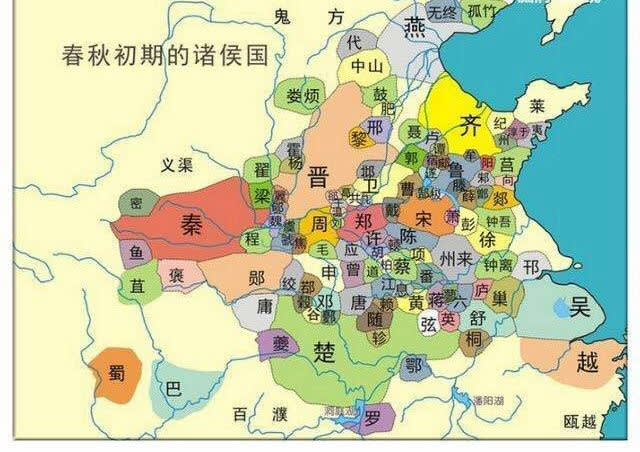

齋国春秋初期の地図。 春秋戦国時代大国齋国地図

春秋戦国時代大国齋国地図

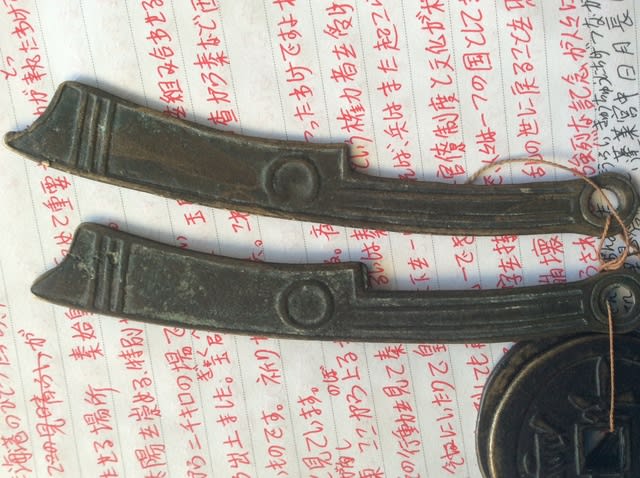

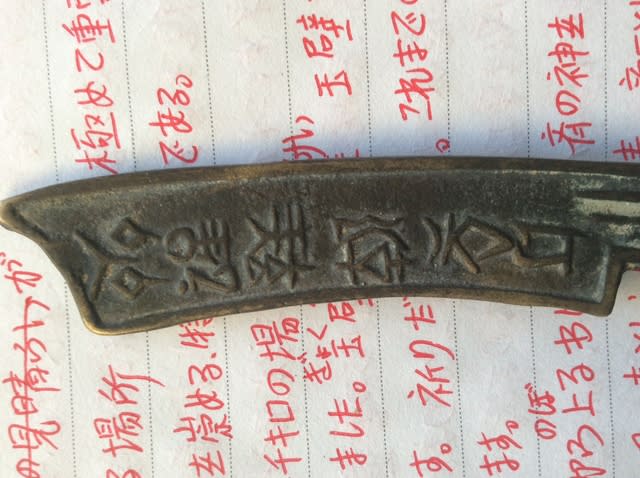

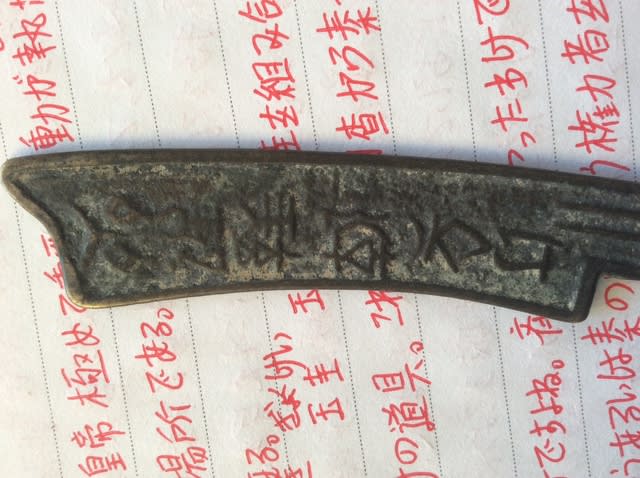

赤山山麓に出土した齋国の刀銭、「齋建邦長法化」,“法化”は齋国刀銭の名称、日本円の円の意味。“長”は長さ、価値の意味。“齋建邦”は齋の建国の意味。

赤山山麓に出土した齋国の刀銭、「齋建邦長法化」,“法化”は齋国刀銭の名称、日本円の円の意味。“長”は長さ、価値の意味。“齋建邦”は齋の建国の意味。

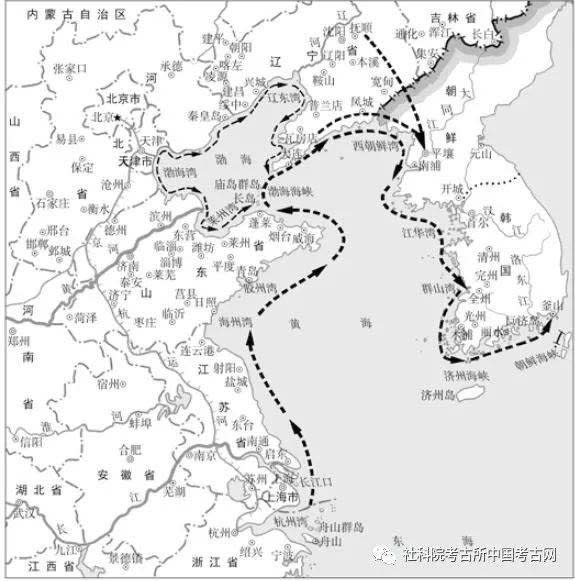

春秋時代の海外通商航路想像図

春秋時代の海外通商航路想像図 2300年前から繋がり深いの山東半島と韓半島と西日本。

2300年前から繋がり深いの山東半島と韓半島と西日本。 正面屏風彩画“海水朝日”,海水如く清、日月如く明。

正面屏風彩画“海水朝日”,海水如く清、日月如く明。 威海衛城の日の丸、日本の日の丸じゃないです。円形「天」、長方形「地」表しています。

威海衛城の日の丸、日本の日の丸じゃないです。円形「天」、長方形「地」表しています。 1901年、1902年の威海衛城東城門(現在威海百貨大楼)文昌閣、文昌閣は祭祀儀式、文人賢士集会の場所

1901年、1902年の威海衛城東城門(現在威海百貨大楼)文昌閣、文昌閣は祭祀儀式、文人賢士集会の場所 威海衛城の土地廟、道教信仰の場。

威海衛城の土地廟、道教信仰の場。

成山頭は戦国時代の『孟子・梁惠王』に記録されているのが最古とされる。『孟子・梁惠王』:“昔者齊の景公、晏子に問うて、曰く、吾転附朝舞を観て、海に遵、而うして南瑯琊に放らんと欲す。吾何を修めて而うして以って先王の観に比す可き。”注:転附は芝罘、朝舞は成山の地、皆山の名。秦の始皇帝と漢の武帝の巡礼は瑯琊から北上して芝罘、成山頭。

成山頭は戦国時代の『孟子・梁惠王』に記録されているのが最古とされる。『孟子・梁惠王』:“昔者齊の景公、晏子に問うて、曰く、吾転附朝舞を観て、海に遵、而うして南瑯琊に放らんと欲す。吾何を修めて而うして以って先王の観に比す可き。”注:転附は芝罘、朝舞は成山の地、皆山の名。秦の始皇帝と漢の武帝の巡礼は瑯琊から北上して芝罘、成山頭。