ちょっと大げさだが株式の複利運用モデルを作ってグラフ化してみた。そして自分の運用実績と比較してみた。

株式の複利運用モデルとグラフ化

株式投資では、長期的には数%程度の年間収益率が期待できると言われている。ベストセラーのトマ・ピケティの資本収益率『21世紀の資本』によれば、資本の収益率は過去200年の実績データに基づくと年平均で5%程度らしい(以前の長期投資は報われる?という記事にも少し書いた)。

株式の運用でも実現益や配当を再投資すれば複利効果は出るし、私も実際に株式配当による複利運用を狙って行動している。ただ、実際に株式投資をする場合、実現益(譲渡益)や配当から税金が引かれてしまうため、複利運用の効果は落ちる。それで、以下の前提条件で複利運用した場合の結果をエクセルで試算してグラフ化してみた。

株式の複利運用モデルの前提条件

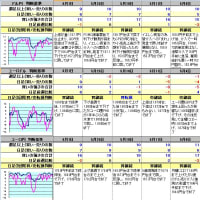

株式の複利運用モデルのグラフ化(30年目まで)

試算結果は上記のグラフの通りであるが、複利運用の常識の通り、年間収益率の少しの違いによる運用結果の違いは、年数を経るにつれて大きくなる。30年目だと、年間収益率8%の場合の運用結果は4%の場合の約2.8倍(運用による増加分だけ見れば約3.8倍)にもなっている。

もう一つの複利運用の常識は、グラフの形状を見て分かる通り、複利の効果(増え方)は時間が経つほど大きくなるということだ。年間収益率8%の場合の30年後の運用結果は約7.6倍にもなり、4%の場合でも約2.7倍になっている。資金追加を一切しなくても、時間が経てばこれだけ増える。若いうちから運用を始めることがいかに大切か分かるというものだ。

自分の運用実績と株式の複利運用モデルとの比較

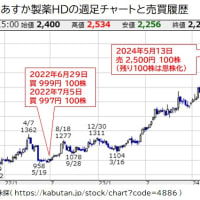

私は日本株式を中心とした資産運用を長年やっていて、メイン口座の過去からの運用実績もブログ記事にしてきた。株式の複利運用モデルを作ってみたついでに、資金追加せず税金分だけは引き出して運用を続けているメイン口座の運用実績と年間収益率8%の場合の運用結果を比較してみた。メイン口座の運用実績が残っているのは過去20年分だけなので、2000年末から2020年末まで比較結果になる。比較結果を以下に示す。日本の株式市場が大きく下げていた時の理由をグラフの中に追記しておいた。

自分の運用実績と株式の複利運用モデルとの比較(2000年末~2020年末)

まず、実績を見ての通り、株式市場は色んな出来事の影響を受けて年単位で大きく下げ続けることもあるので、モデルの運用結果のようなきれいな単純増にはならない。上の運用実績だと2005年末の実績を超えたのは2013年末で、実に8年もかかっている。長期的・平均的には数%の収益率を期待してもよいが、毎年安定的にその実績を得るのは不可能なので、そういう前提で老後/FIRE後の資金計画を考えるべきだ。

結果的に私の運用成績は年間収益率8%の場合の運用結果にかなり近くなっている。含み益と配当の割合が高めなモデルCは私の運用スタイルに近いが、まるで近似曲線を引いたようだ。20年目で比べると運用実績がモデルCの約1.1倍になっているだけだ。相場が少し調整すれば1割程度はすぐ下げるので、特に勝っているというほどでもない。

20年間で平均的に8%の成績はまずまずいい方だと思うが、特殊な運用をしてきた訳ではない。これまでの株式運用等の記事に書いてきたような方針、個々の投資判断通りに続けてきた結果だ。大きく下げていた頃も運用を続けたということが一番大きな勝因だと思っている。投資信託の積立なんかと一緒だ。

結局、いつも通りの結論で、早く始めて、相場環境によらず逃げずに長く続けることを推奨したい。

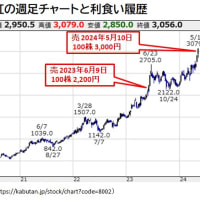

【2022.1.8追記】

2021年末のメイン口座の評価残高が確定したので、複利運用モデルとの比較のグラフを更新した。昨年は運よく好成績だったので、年8%の複利運用モデルとの差が開き、1.26倍になっている。

自分の運用実績と株式の複利運用モデルとの比較(2000年末~2021年末)