以前、株式の複利運用モデルと自分の実績の比較の記事を書いた。私の場合、既にある程度資産が蓄積された状態からメイン口座の評価額の記録をスタートし、その後は資金の追加や引き出しせずに運用を続けてきたので、そのモデルの試算結果は自分の成績を評価するには丁度よかった。

また別に、投資信託の複利運用での信託報酬の影響、及び自分で運用する場合との比較の記事も書いたが、やはり資金追加なしの試算になっていた。しかし、多くの人の場合、資金追加しながら運用するのが普通なので、それらの試算だと資金追加しつつ運用を続けた場合の目安を見るには役に立たなかったと思う。

そのため、今回は毎年一定額を積み立てるものとして、投資信託や株式の複利運用の結果がどうなるか試算してみた。毎年の運用成績は、以前の記事と同じ以下の前提条件で試算する。

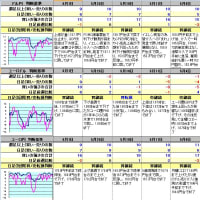

30年間、毎年1ずつ積み立てながら運用を続けたものとして、年末の評価額がどうなるか試算し、グラフ化すると以下の結果となった。

元本部分は直線的に増えて30年目で30になる。積み立てながらの複利運用なので評価額の増加の割合が大きく、投資信託の信託報酬等の費用による差は小さく見えてしまう。しかし、30年目では0.1%の場合は83.3になるのに対して、1.5%の場合は64.8にしかならず、費用の差による違いはやはり大きな差となる。運用益の部分でみれば、0.1%の場合は1.5%の場合に比べて53%も多くなる。個人の株式投資による複利運用の場合、配当や実現益の部分は毎年課税されているので、評価額では不利に見える。それでも30年目には73.3になっている。

運用中の資産を一気に現金化することは実際にはほとんどないと思うが、公平に比較するため、すべて現金化して課税された後の運用結果も試算してグラフ化した。

30年目では投資信託で費用が0.1%の場合は72.8、1.5%の場合は58.0、個人の株式投資の場合は70.1となる。個人の株式運用の場合は、含み益の部分だけが追加で課税されることになる。課税後でみれば、費用0.1%の場合の投資信託と個人の場合の差は小さく、費用が高い割に大した運用ができないような投資信託で積み立てをするぐらいなら、自分で運用した方がましだと言える。

個人で株式投資すれば、株主優待を楽しんだりできるし、所得ランクによっては配当控除で所得税分の一部を取り戻したりできるので、より有利になる。

ただ、上のグラフを見れば明らかなように、何に投資するにせよ早く始めて長く続けることが一番大事だと思う。たとえFIREに届かなくても、それなりの資産があればシニアになってから金銭的心配が減るのは確かだから。