いよいよ、3つ目の吊り橋に差し掛かりました。

惣岳渓谷にかかる「しだくら橋」です。

ここは、一度に5名しか通ることができません。

選ばれし5名の勇者たち!かなり揺れるのかしら~とこわごわ渡ったら、ほどほど揺れはしましたが、恐怖を感じるほどではありませんでした。

青い金網の色から、全体的に青い橋に見えます。

ずっとゆるやかな坂道を上ってきたため、橋は結構な高さになっており、見下ろすと川がずいぶん下に見えます。

河岸は巨大な岩々がゴロゴロしていました。

渡りきったところは、うっそうとした林。

小さな祠があり、何があるのか、気になりますが、旧街道を外れてしまうため、また橋を渡って戻ります。

橋のワイヤーにぶら下がってみましたが、私一人の重みではびくともしなかったので、耐震はバッチリだとわかりました。

途中「縁結びの地蔵尊」もありました。

お地蔵さんに、二股大根をお供えして願掛けをすると、願いが叶うそうです。

二股の大根じゃないとダメなんですね。なんだかフタマタをかけられそうですが、大丈夫でしょうか?

「馬頭観音」や「牛頭(ごず)観音」、「道祖神」などの石仏のほか、「馬の水のみ場」もあり、人々が行き来した旧街道の賑わいが偲ばれます

。

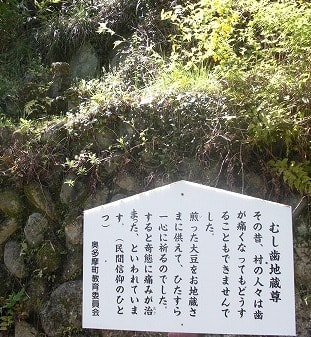

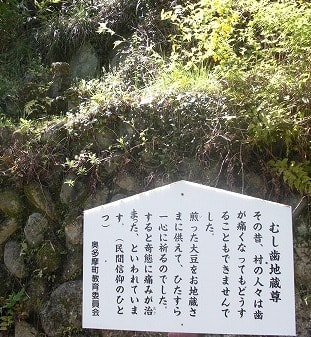

「むし歯地蔵尊」もありました。今度のお供えは、煎った大豆。

耳神さまといい「当時はどうしようもなかったので」と書かれた説明文の表現が若干アバウトで、なんだかおかしくなりました。

これを書いたのは、教育委員会の人かしら?

つまり、耳が痛くて虫歯もあって、片思いを成就させたい人は、穴のあいた小石と煎った大豆と二股大根をお供え用に携えて、この街道を歩いた

ということでしょう。

当時の民間信仰を身近に感じました。

さらに1kmほど歩くと、4つ目の吊り橋に。「道所(どうどころ)橋」です。

新緑の中の吊り橋。すてきなフォルムです。

ここも、定員5名まででした。

「渡っていらっしゃい」と、橋が誘いかけてきていますね。ハイ、渡ります!(^o^)

4つの橋のうちで一番怖そうでしたが、それほどでもありません。

さらに、高くなっており、吸い込まれそう。

ここも巨岩が河岸にせり出しており、(ここに落ちたら、助からないな)と思いますが、それでも恐怖心は湧きません。

おそらく、橋から見える自然の景色があまりに美しいためでしょう。

水道局の門付近から、いよいよ本格的な急勾配になります。

峠越えをして中山集落へと向かうのです。

急斜面の山道を、息を切らしながら登っていくことしばし、ようやく民家のあるあたりへとたどり着きました。

(えっ、ここ、普通のおうちの敷地じゃないの?)と思うような軒先をくぐるようにして、さらに上へと登って行きます。

人里にホッとしたのもつかの間、再び山道になりました。

それまでの楽しい会話の余裕もなく、黙々と細い人道を上っていくと、木々の向こうに見えたのは、奥多摩湖と小河内ダム。

大きい!ずっと山肌ばかり見ていたので、豊かな水量にほっとします。

ダムは見えても、道はまだまだ続きます。あっという間に再びうっそうとした山の中へと入り、さらに延々とくねくね坂を上り続けて、ようやく

「青目立不動尊休み処」へとたどり着きました。

ここで一息入れます。眼前には湖が広がって、とてもいい眺望。

ただ、私たちは、もう汗だくになって、ゼイゼイと息も絶え絶えでした。

もうこれ、完全な登山!どうりで駅で見かけた人たちは、みんなフル装備だったわけですね!

前日まで雨続きだったのが、一気に晴れて真夏日になったようで、暑さに慣れていない身体がびっくりしていました。

そこでソフトクリームを食べて休憩した後、今度は湖へと下っていきます。

沢道を見ながら、どんどん降りて行くと、国道に出て、旧街道は終わりとなりました。

なんとかむかし道を踏破したというわけです。

クマ出没注意の忠告発見!東京なのに山奥ー!

目の前にはダム。「奥多摩水と緑のふれあい館」という建物もありました。

旧街道を歩いている時には、それほど人に会わなかったのが、ここでは人でごった返しています。

もしやみんな、バスでここまで一気に来ているのかも。。。

ダムと湖も堪能しました。どちらかというと土より水が好きな私。水面を見ていると心が癒されます。

帰りはバスで、駅まで一直線。どんどん下って行くのがわかります。

カカシさんは、「もう二度と来ない」と言っていましたが、私は(次に来る時には、行きをバスにしよう)と思いました。

人生長いのだし、また来ることもあるでしょう。

なぜかというと、湖の地図を見ているうちに、湖面に浮橋が架かっていることに気がついたんです。

ドラム缶で繋がっている橋。今回はここまで行けなかったので、いつの日か訪れたいものです。

4時間以上かかった道のりでしたが、帰りのバスは15分で駅に到着。

便利な世の中になったものです。

「おく」という食事どころで遅い昼にし、手打ち蕎麦を頼みます。

コシコシしていてとてもおいしかったのですが、登山後の空腹にはお上品な量でした。

それから、駅から10分ほどの場所にある「もえぎの湯」へ向かいます。

途中にまた、吊り橋を見つけました。5つ目です!

タイムキーパーのライオンさんに打診したら、OKが出たので、またウキウキと渡ってみました。

「もえぎ橋」といいます。大きいですが、フォームが美しくて、かなり好み。

日差しが和らぎ、次第に暮れなずみゆく川辺がきれいで、心地よくなりました。

河原はキャンプ場になっており、色とりどりのカラフルなテントが並んでいました。

もえぎの湯は、古成層から湧き出る源泉100%の奥多摩温泉。

ここで、登山で酷使した身体を癒します。

露天風呂からは川が見え、いい眺めでした。

温泉につかって生き返ったら、あとはお膳を食べてごろごろして寝るだけー、というモードになりますが、今回は日帰りの行程。

シャッキリしてお湯からあがったら、軽く乾杯しました。

私はメロンソーダフロート。気がつけば、休憩の時もソフトクリームを食べたので、今日は2個目。。。

温泉を出た頃には、日も落ちてすっかり夜。あとは延々帰途に着きました。

車でなく、電車を乗りついでこんな東京の西に来たのは、これが初めて。

親の実家の青森市内よりもはるかに僻地の奥多摩。これも東京なんですね。

日帰りでこんな自然を楽しめるなんて、すごいことです。

目に青葉、山ほととぎすの季節に訪れたのも、快適でした。

ハードでしたが、吊り橋を5つも渡れて、大満足。奥多摩は吊り橋天国なんですね♪

この日歩いたのは約3万歩。楽しい連休の幕開けとなりました。

惣岳渓谷にかかる「しだくら橋」です。

ここは、一度に5名しか通ることができません。

選ばれし5名の勇者たち!かなり揺れるのかしら~とこわごわ渡ったら、ほどほど揺れはしましたが、恐怖を感じるほどではありませんでした。

青い金網の色から、全体的に青い橋に見えます。

ずっとゆるやかな坂道を上ってきたため、橋は結構な高さになっており、見下ろすと川がずいぶん下に見えます。

河岸は巨大な岩々がゴロゴロしていました。

渡りきったところは、うっそうとした林。

小さな祠があり、何があるのか、気になりますが、旧街道を外れてしまうため、また橋を渡って戻ります。

橋のワイヤーにぶら下がってみましたが、私一人の重みではびくともしなかったので、耐震はバッチリだとわかりました。

途中「縁結びの地蔵尊」もありました。

お地蔵さんに、二股大根をお供えして願掛けをすると、願いが叶うそうです。

二股の大根じゃないとダメなんですね。なんだかフタマタをかけられそうですが、大丈夫でしょうか?

「馬頭観音」や「牛頭(ごず)観音」、「道祖神」などの石仏のほか、「馬の水のみ場」もあり、人々が行き来した旧街道の賑わいが偲ばれます

。

「むし歯地蔵尊」もありました。今度のお供えは、煎った大豆。

耳神さまといい「当時はどうしようもなかったので」と書かれた説明文の表現が若干アバウトで、なんだかおかしくなりました。

これを書いたのは、教育委員会の人かしら?

つまり、耳が痛くて虫歯もあって、片思いを成就させたい人は、穴のあいた小石と煎った大豆と二股大根をお供え用に携えて、この街道を歩いた

ということでしょう。

当時の民間信仰を身近に感じました。

さらに1kmほど歩くと、4つ目の吊り橋に。「道所(どうどころ)橋」です。

新緑の中の吊り橋。すてきなフォルムです。

ここも、定員5名まででした。

「渡っていらっしゃい」と、橋が誘いかけてきていますね。ハイ、渡ります!(^o^)

4つの橋のうちで一番怖そうでしたが、それほどでもありません。

さらに、高くなっており、吸い込まれそう。

ここも巨岩が河岸にせり出しており、(ここに落ちたら、助からないな)と思いますが、それでも恐怖心は湧きません。

おそらく、橋から見える自然の景色があまりに美しいためでしょう。

水道局の門付近から、いよいよ本格的な急勾配になります。

峠越えをして中山集落へと向かうのです。

急斜面の山道を、息を切らしながら登っていくことしばし、ようやく民家のあるあたりへとたどり着きました。

(えっ、ここ、普通のおうちの敷地じゃないの?)と思うような軒先をくぐるようにして、さらに上へと登って行きます。

人里にホッとしたのもつかの間、再び山道になりました。

それまでの楽しい会話の余裕もなく、黙々と細い人道を上っていくと、木々の向こうに見えたのは、奥多摩湖と小河内ダム。

大きい!ずっと山肌ばかり見ていたので、豊かな水量にほっとします。

ダムは見えても、道はまだまだ続きます。あっという間に再びうっそうとした山の中へと入り、さらに延々とくねくね坂を上り続けて、ようやく

「青目立不動尊休み処」へとたどり着きました。

ここで一息入れます。眼前には湖が広がって、とてもいい眺望。

ただ、私たちは、もう汗だくになって、ゼイゼイと息も絶え絶えでした。

もうこれ、完全な登山!どうりで駅で見かけた人たちは、みんなフル装備だったわけですね!

前日まで雨続きだったのが、一気に晴れて真夏日になったようで、暑さに慣れていない身体がびっくりしていました。

そこでソフトクリームを食べて休憩した後、今度は湖へと下っていきます。

沢道を見ながら、どんどん降りて行くと、国道に出て、旧街道は終わりとなりました。

なんとかむかし道を踏破したというわけです。

クマ出没注意の忠告発見!東京なのに山奥ー!

目の前にはダム。「奥多摩水と緑のふれあい館」という建物もありました。

旧街道を歩いている時には、それほど人に会わなかったのが、ここでは人でごった返しています。

もしやみんな、バスでここまで一気に来ているのかも。。。

ダムと湖も堪能しました。どちらかというと土より水が好きな私。水面を見ていると心が癒されます。

帰りはバスで、駅まで一直線。どんどん下って行くのがわかります。

カカシさんは、「もう二度と来ない」と言っていましたが、私は(次に来る時には、行きをバスにしよう)と思いました。

人生長いのだし、また来ることもあるでしょう。

なぜかというと、湖の地図を見ているうちに、湖面に浮橋が架かっていることに気がついたんです。

ドラム缶で繋がっている橋。今回はここまで行けなかったので、いつの日か訪れたいものです。

4時間以上かかった道のりでしたが、帰りのバスは15分で駅に到着。

便利な世の中になったものです。

「おく」という食事どころで遅い昼にし、手打ち蕎麦を頼みます。

コシコシしていてとてもおいしかったのですが、登山後の空腹にはお上品な量でした。

それから、駅から10分ほどの場所にある「もえぎの湯」へ向かいます。

途中にまた、吊り橋を見つけました。5つ目です!

タイムキーパーのライオンさんに打診したら、OKが出たので、またウキウキと渡ってみました。

「もえぎ橋」といいます。大きいですが、フォームが美しくて、かなり好み。

日差しが和らぎ、次第に暮れなずみゆく川辺がきれいで、心地よくなりました。

河原はキャンプ場になっており、色とりどりのカラフルなテントが並んでいました。

もえぎの湯は、古成層から湧き出る源泉100%の奥多摩温泉。

ここで、登山で酷使した身体を癒します。

露天風呂からは川が見え、いい眺めでした。

温泉につかって生き返ったら、あとはお膳を食べてごろごろして寝るだけー、というモードになりますが、今回は日帰りの行程。

シャッキリしてお湯からあがったら、軽く乾杯しました。

私はメロンソーダフロート。気がつけば、休憩の時もソフトクリームを食べたので、今日は2個目。。。

温泉を出た頃には、日も落ちてすっかり夜。あとは延々帰途に着きました。

車でなく、電車を乗りついでこんな東京の西に来たのは、これが初めて。

親の実家の青森市内よりもはるかに僻地の奥多摩。これも東京なんですね。

日帰りでこんな自然を楽しめるなんて、すごいことです。

目に青葉、山ほととぎすの季節に訪れたのも、快適でした。

ハードでしたが、吊り橋を5つも渡れて、大満足。奥多摩は吊り橋天国なんですね♪

この日歩いたのは約3万歩。楽しい連休の幕開けとなりました。