○ 謎めいた場所

その1から一週間後の休日。

友人アコリンとランチの予定でしたが、お互い一日フリーだとわかったので、近場に出かけることにしました。

「どこにしようか?」と2人で考えている時に、ふと思いつきます。

「私、田谷の洞窟に行ってみたい」

高1の時に、横浜・鎌倉のガイドブックで見つけて以来、ずっと気になっていました。

だって、都心からも海からも近い所に洞窟があるなんて、イメージじゃありませんものね。

周りに行ったという人がおらず、誰に話しても知らないと言われ、(マイナーな場所なのね)と思っているうちに、いつしか記憶の底に沈んでいました。

ここを思い出させるとは、さすがのアコリン(笑)。

行ってくれそうな人じゃないと、誘わないですしね。

この洞窟は、真言密教の修行道場なのだそう。

空海について調べていて、著書『高野山に伝わる お月さまの瞑想法』

(HP)を出しているアコリンも興味を持ってくれて、一緒に行ってみることにしました。

横浜で待ち合わせて、大船に向かいます。

「あ、大船行きの電車だ、これに乗ろう」

ウキウキと乗ったら、電車は桜木町駅に着きました。

・・・あれ?

うっかり根岸線に乗ってしまいました。

確かに大船まで行けますが、海沿いをぐるっとまわっていくため、30分くらいかかります。

「しまった、東海道線か横須賀線に乗るんだったわ」

この辺が似た者同士の私たち。

次の関内で電車を降りて、いったん横浜に戻って、東海道線に乗り直します。

関内でも横浜でも、ちょうど電車が発車したところだったので、結局根岸線にそのまま乗って行った方が早く着いたような気も・・・。

まあ、先を急がない旅なので、いいのです。

○ いつもより大きな観音さま

大船に着きました。久しぶりに来ると、駅の大きさに驚きます。

「これは、出口を間違えると迷っちゃうね」

大船といえば観音様。この日も穏やかなお顔で町を見下ろしています。

駅員さんに聞いてたどりついたバス乗り場からは、大船観音がよりいっそう大きく見えました。

正面から向き合うと、あらためてすごい迫力ー。完全に見降ろされている…。

穏やかで清らかな雰囲気の観音様でさえ、巨大なのでちょっとすくみ上りそう。

これが、襲い掛かる50m級の超大型巨人だったら、確かに恐怖だわー、と『進撃の巨人』を連想します。

(見ている間に目が開いたらどうしよう)とドキドキしながら待つこと数分。

やってきたバスに乗り込みました。

駅を出るとすぐに緑が広がり、夏休みの帰省気分。

この日は30度越えする予報ですが、風が吹いているため、そう暑くはありません。

○ バス停「洞窟前」

バス停「洞窟前」で降りました。

気になる名前ですね~。用が無くても降りちゃいそう。

でも辺りは、畑が広がる見晴らしのいい光景。

「ここに洞窟があるって?ハハ、冗談でしょう」って言いたくなります。

矢印に従って向かった入り口駐車場では、派手なデザインの車が方向変換をしていました。

(ヤンキーの車みたい)と思って運転席を見ると、案の定、見るからにヤンキーっぽい人が、しかめっつらでハンドルを回していました。

「なぜこのお寺に来たんだろう?」と2人で不思議がります。

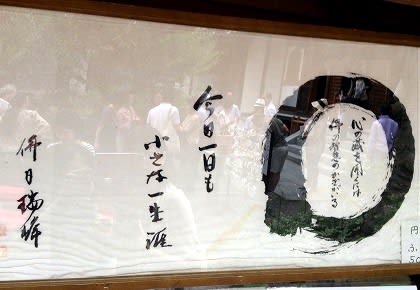

ここは真言宗大覚寺派の田谷山・定泉寺(じょうせんじ)。

境内に入ると、修行大師の像がありました。

空海好きのアコリンが「空海先生!」と近寄ります。

「2ショットを撮って~♡」「はいはい」

アコリンのウキウキぶりに、カップル写真を撮っているような気になります。修行中の像なのに!

お堂に貼られた千社札に目を吸い寄せられました。

元は白いはずのこのお札、長い時代を経てすっかり茶色くなっており、木札かと思うほどでした。

受付でろうそくを渡され、先に進みます。

途中のお堂には、羊の切り絵が飾られていました。

空海が高野山に広めたと言われる「吉祥宝来」でしょうか。

○ いよいよ洞窟の中へ

本堂をお参りしてから、いよいよ洞窟に向かいます。

「田谷の洞窟」というのは通称で、正式名は「瑜伽洞(ゆがどう)」。

定泉寺の境内にある修行道場です。

奥の山に、その入り口はありました。

洞窟の前に立つと、ひんやりとした空気が奥からやってきて、私たちを包み込みます。

中が全く見えません。お先真っ暗~。

入るのに勇気がいりましたが、ろうそくの炎をともして、細長い木の棒の先にさし、中に足を踏み入れました。

洞窟内は撮影禁止なので、ここでカメラをしまいます。

さあ、行きましょう。ちょっと怖いけど。

人が2人並んで歩くのがやっとの狭い道ですが、思ったよりも天井が高く、身をかがめずに普通に歩けます。

ただ、洞窟の中と外では、酸素の量が違うのか、炎が今にも消えてしまいそう。

洞窟内にはうす暗い明かりがともっており、ろうそくの火が無くても真っ暗になるわけではありませんが、それでも複雑に入り組んだ段差のある細道を歩いて行くのに、明かりがないと不安。

足元注意のため、手元の光が消えてしまわないかとハラハラしながら、一歩一歩先へ進んでいきました。

「行者道」と書かれた道を通って行きます。

細道に入りました。人一人しか通れない幅になり、時折天井も低くなり、身をかがめながら進みます。

外は暑いくらいだったのに、すっかり冷気に包まれています。

洞窟内は通年15~16度だそうで、涼を取るにはぴったりの場所です。暗いですけど。

一歩一歩踏みしめながら進んでいくと、まっすぐの通路からわき道にそれる細道がありました。

どうなっているのかまったくわかりませんが、どうやら入り組んでいる地下迷路。

トルコのカッパドキアの地下都市のようだな、と思います。

歩いて行くうちに、少し大きな丸いスペースにたどり着きました。

「秩父三十四観音」と書かれており、見上げると、丸いスペースの天井にぐるりと、仏像が彫りこまれていました。

これは本当にすごいわ。

細道は何本にも分かれ、順路が決まってはいるものの、この道でいいのかわからなくなっています。

ほとんど人の姿は見えませんが、時々歩いている上や下から声が聞こえてくるので、洞窟内にほかにも人がいるんだとわかります。

意外に人気があるみたい。そういえば入って行く時に、外国人とすれ違いました。

連れの日本人と英語で会話をしていたので、旅行者かもしれません。

こんなところを知っているなんて、マニアック~。

○ ヤンキー一家もやってきた

入り口で見かけたヤンキーは、私たちより少し遅れて入ってきたようです。

小さな子を連れて、家族で後ろから歩いてくるのが、遠目にちらっと見えました。

どうやらさっき、間違えて駐車したわけではなさそうです。

姿が見えないほど距離はあいていますが、ヤンキーが連れている幼稚園児くらいの小さな女の子2人が「こわいよ~~ぅ」と、か細い声をあげています。

私たちを追いかけるように後ろからずっと聞こえてくる、その声にあおられて、こちらまで怖さ倍増。

女の子たちよりも先に泣き出さないようにしなくちゃ!

「こんな暗いじめっとした場所に小さい子供を連れて来たら、怖がっちゃうよね」

「でも、入り口には子供料金も出ていたね。意外と子供たちがたくさんくるんじゃない?」

「怖いのが好きな子もいるからねー」

「ヤンキーより、意外とあの子のリクエストで来たのかも」

いつもは駆け回ってじっとしないだろう我が子が、こわがって自分から離れないということで、ヤンパパは喜んでいるかもしれません。

○ 命の火を分け合う

長く彫られた洞窟ですが、どこからか風が吹いてきて、気を付けていても、ふっとろうそくの小さな炎は消えてしまいます。

なんだか命の火のようで、ひやっとします。

そうすると、お互いに火を分け合います。

ただ、ほぼ同時に火が消えてしまった時がありました。

「困ったねえ。ヤンキーから火をもらう?」

ただ、ヤンキーファミリーが来るのを待っていたら、人一人しか通れない細道のため、今度はぞろぞろと行列になってしまいます。

探検を楽しむには、互いの程よい間隔も必要なのです。

どうしようかと言いながらたどり着いた先には、観音像がありました。

像の横のろうそくには、ろうそくの灯がともっています。

「この火を分けてもらおうかな。ダメじゃないよね…?」

これまで、祀られた仏像から火を分けてもらったことがないので、ちょっと及び腰ですが、でも火がなくて、困っている私たち。

仏様、ヤンキーじゃなくてあなたから火をいただきたいのです...!

○ プロメテウス気分

そうお願いしてから、ろうそくを近づけて、火をもらいました。

初めて、自分がプロメテウスになった気分を感じました。

神々から火を盗んで、未来永劫罰を受け続ける彼。うわ、似てる!

いえでも、仏様は慈悲があるから、きっと大丈夫!

炎を得てまた先に進みます。西国三十三観音、坂東三十三観音、四国八十八ヶ所を模した仏像も壁に彫られています。

これで、彫られた霊場全てを周ったのと同じ功徳が得られるのだとか。

やったあ。私たちは周ってみるだけなので、あんまりですが、これを実際にのみ一本で彫りこんだ修行者の努力を考えると、その人たちはそのくらい報われてもいい気がします。

○ 瑜伽洞の意味

阿字観場がありました。梵字で大きく「あ」の字が書かれています。

アコリンも私も、阿字観体験をしたことは何度もあるので、なぜここに文字があるのか、どうやって修行するのかを知っていますが、知らない人はおそらく「なんだこれ?」と思うことでしょう。

せっかくなので実行したいところですが、洞窟内の石はどこも冷たく湿っており、さすがにここにじかに座り込んで始めるのはためらわれました。

途中に座禅道場もありました。迫力のある五大明王の壁画の前で座禅を組むようです。

瞑想していたら、本当に不動明王が目の前にやってくる感覚を味わえることでしょう。

ここで思い出すのが、この洞窟の正式名「瑜伽洞」。

「ゆが」とはサンスクリットの yoga。 ヨガのことです。

瑜伽とはヨガの語源となった、密教の行のこと。

ここは、座禅や阿字観といったヨガを通じての修行道場で、今なお修行が行われているそうです。

洞窟内には、高野山奥の院もありました。本当の高野山奥の院にも、2人でお参りしたことを思い出しました。

まさか再び、横浜で奥ノ院参拝ができるとは。人生分かりません。

本家に劣らぬ、神秘的な場所でした。

鎌倉の長谷寺にもちょっとした洞窟がありますが、ここは完全に別世界。

戦争の時には、防空壕に使われたことでしょう。

○ インドへの道

E・M・フォースターの『インドへの道』という小説を思い出しました。

デヴィッド・リーン監督で、映画化もされています。

洞窟の中で何か不可思議なことが起こり、それが現実の秩序を壊していくといった、奥深い物語。

なにかが起こりそうな、謎をふんだんにはらんでいる場所として、洞窟が描かれています。

普通の生活の中では、そういったことはまず起こらないだろうと思いながら読んでいましたが、こういうことかもしれませんね~。

洞窟の中は、もうそれだけで非日常ですから。

中を十分堪能してから、出口の表示に沿って行くと、遠くに小さく光の点が見えたので、そちらの方へと向かっていきました。

洞窟の中は1キロあるそうですが、一歩一歩、小さな歩幅で踏みしめるように歩き、時折立ち止まって石像を眺めたりしていたため、ゆうに40分くらいは中にいたと思います。

洞窟内巡りの修行、終了。

外は、入った時と変わりなく、明るい太陽の光が降り注いでいます。

まぶしい~。周り中からいろんな音がする~。

元の世界へ戻ってきたんだわ。

すぐには感覚を戻せず、ぼんやりとしています。

ヤンキー一家も、私たちの少し後に外に出てきました。

洞窟内でずっと怖がっていた女の子たちは、すぐに元気になって、辺りを駆け回っています。

子供はタフだわー。

ヤンキーも、額の眉間もなくなり、心なしかスッキリした顔になっています。

見た目は迫力があるけれど、信心深いか洞窟好きかなんでしょう。

この人たちとは、意外と話が合いそうだわ。

ヤンキー一家は、また派手な車に乗り込み、ブルンブルンと爆音を立てて帰って行きました。

私たちは、行きに行者道ですれ違った外国人と一緒のバスに乗って、大船駅に戻りました。

バス停前の道路わきの直売所の梨がおいしそうでした。

残念ながら、休日はお休みのよう。

シャバに戻ったら、五感がよみがえってきて、なんだかおなかが空いてきちゃった。

○ ランチも空海

ドキドキの不思議体験を済ませた頃には、ちょうどお昼どきになっていたので、大船でランチにします。

町に詳しくないので、駅ビルルミネのレストラン街に行くことにしました。

「どんなお店があるのかな?」

麺屋空海というラーメン屋さんがありました。

「空海で検索すると、いつもヒットする店だわ」とアコリン。

せっかくなので、空海つながりで入ってみることにします。

「これも空海先生のお導きかも!」「そ、そうかな?」

名前からして、四国か和歌山が本店かと思いましたが、関東を中心に店舗を展開するラーメンショップなのだそう。(あれー)

ちょうどテーブル席が一つ空いており、待たずにするりと入れました。

これは空海先生のお導きかも!

店内にはKOOKAIというロゴもあります。

「フランスのブランドにもKOOKAIってあるけど、空海の響きと意味が気に入って、名前にしたんですって」と話します。

「さすが空海先生だわ」と満足げに頷くアコリンを見て、「名前の付け方が、TOTOみたいだね」と言おうとしていた口を、そっと閉じました。

[TOTOみたい:ロックバンドのTOTOは、メンバーが日本のトイレのTOTOを見てバンド名を決めたという話。←実際にはメンバーのジョークだそうです。信じてたのに~]

まろやかで癖のないスープが、おいしかったです。

塩はブルターニュ地方ゲランド産の自然塩を使用しているのだそう。

今やヨーロッパでも、日本のラーメンは大人気だそうですからね。

奥久慈産の煮卵も、甘みがありました。

ランチタイムで抹茶豆腐スイーツもつき、おなかいっぱいになったところで、「これから、どこに行こうか?」と2人で考えます。

行先を決めるって、とても楽しいひと時。

その2に続きます。

・アコリンのこの日のブログ

「田谷の洞窟」