#大和湯

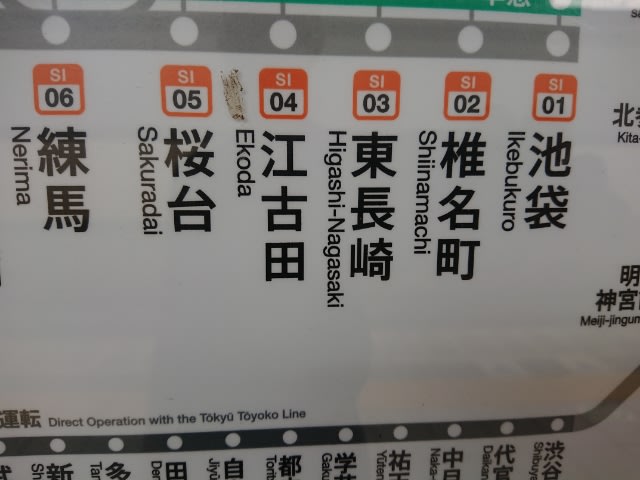

東京メトロ丸ノ内線

#東高円寺駅

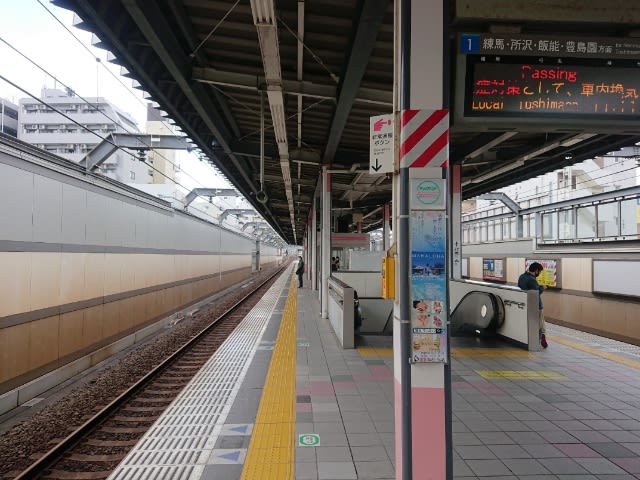

▲東高円寺駅

▲ここは東京23区の左端付近だ

▲改札口

▲出た先に地図がある

▲いまここで

▲公園通り沿いをまっすぐ進み

▲ちょっと過ぎたあたりにある

▲地図だけだとイマイチ分からないから、とりあえず階段をのぼろう

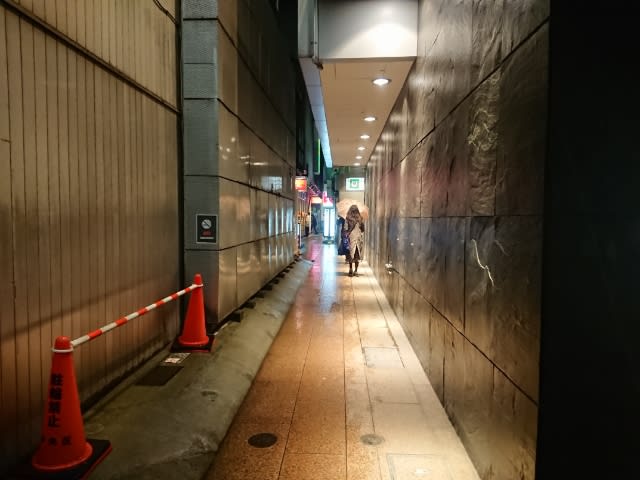

▲階段を上って1番出口に出たところ

▲出入り口前にあった地図をみる。今はここなので、右にぐるっと回る

▲右に進む

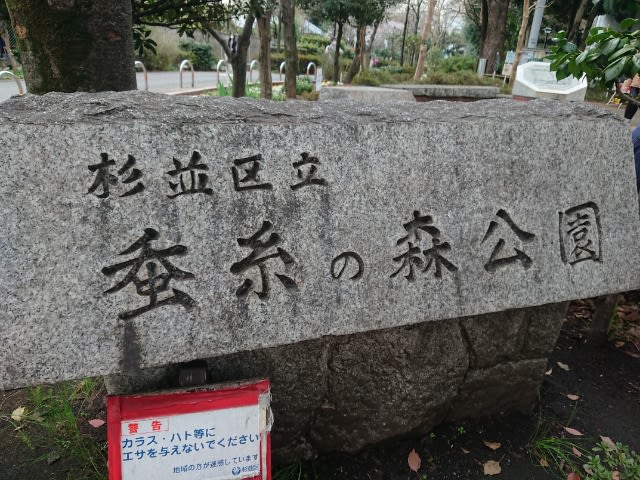

▲目の前が公園になっており、蚕糸(さんし)の森公園と呼ぶらしい。どうやら農林水産省の蚕糸試験場跡地につくられた公園だからこんな名前なんだとか

▲蚕によって作られる生糸は、富岡製糸場を経営していた原三溪(横浜の本牧にある三溪園を作った人)が号令を掛けて品質改善に乗り出し、その研究拠点となったのがこの東高円寺だったとか。

のちに世界一の生糸輸出国となり、日本の近代化の下地作りや戦後復興には欠かせない重要な産業となった

▲緑道を進もう

▲ちょうど桜が咲き始めた頃。これはかなり早いほうである

▲一部でだいぶ花開いていた

▲まっすぐ進んで

▲右に小学校がみえてくる

▲このまままっすぐ

▲右にみえる白い建物は中学校

▲中学校を横切り

▲突き当たりを道なりに左折する

▲途中でまっすぐの道と右に分かれるが、右に進む

▲今度も右に進む

▲するとここでもうみえてくる

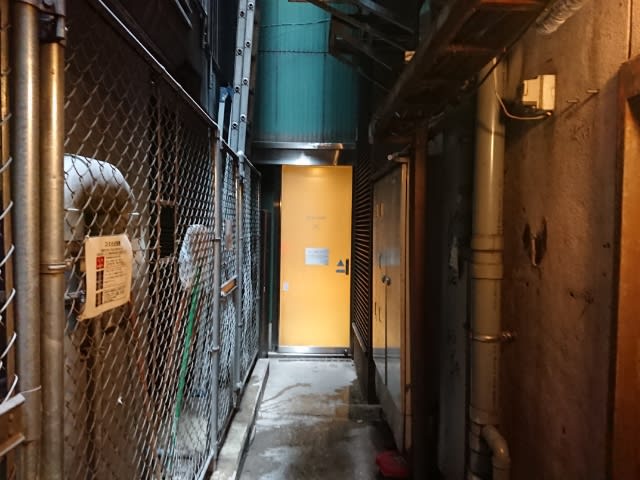

▲この間に入っていく

▲裏側にまわると

▲こっちからでも行ける

▲奥にコインランドリーがあった

▲到着

下足箱に靴をあずけて扉をあけると、奥にはソファーのあるロビーがあって、右手前がフロントだ。

座るのは60代前半ぐらいの男性。

受付の前は透明シートで覆われ、コロナ対策はしっかりしたところのようだ。

「貸しタオルありますか?」と訊ねると「はい」とすぐに出してくれて、「ん…」とスプレーを差しだされたので手を消毒しろということかと手を出してスプレーしてもらう。ゴシゴシ手をこすり合わせながら男湯の入り口を確認すると、「中になにもないけど大丈夫?」と聞かれたので「はい、大丈夫です」とこたえる。

ここは入り口のところに使い切りタイプのシャンプー類がもらえると書かれてあったが、その時は必要ないと思ったので、そこには触れなかった。

出典:東京銭湯ホームページ引用

男湯は左側で、中に入ると縦長の作りになっており、規模からすると普通のスペース。

真ん中には長いすがあり、左右の壁にロッカーが並ぶ。

手前には血圧計と、奥には体重計(体組成計)が置いてあった。ステンレスの物置カゴもあったので、しっかり運営してるところという印象を抱く。

トイレは外側にあって、半自動扉をあけて左側にある扉を開けると、昨今では珍しい和式だった。

入り口にはコロナ対策として「水を流すときは蓋を閉めよう」とあったが、和式なので勿論フタはなかった。

出典:東京銭湯ホームページ引用

浴室の扉を開けて中に入ると、昔ながらのよくある感じの作りであるが、ここは左手前にサウナがあり、そのサウナの対面に水風呂がある。

水風呂は2人が入れるぐらいのスペースで、水温は思ったほど低くなくて20℃ぐらいか。その水風呂の周りに沿ってカランが並ぶ。

真ん中は島カランが一つ。

右側は手前に立シャワー。

あとは間仕切り壁にもカランが並ぶが、いかんせん古いところなので当たり外れが顕著だ。当たりは、立シャワーの横にあるカラン。常連客が使ってるところが基本的に間違いないだろう。

間仕切り壁のところには昔ながらの広告が見える。

出典:東京銭湯ホームページ引用

浴槽は奥にあって、3つに分かれる。

右が座湯で、最初にその座湯を入ってみたところかなり熱かった。

だいたい46℃あたりと思われる。久しぶりの熱湯だったのでかなり痺れた。

水枕はしっかり機能してて冷たかったのと、ジェットの勢いとちょうどいい。

その横にあるのが電気風呂で、手を差し出すとかなり刺激強め。これはプロ仕様なので、慣れた人でないとやめたほうがいいだろう。

そして最後の左側にあるのが台形のような形の主浴槽で、一番広い湯船。

壁にはミクロンバイブラと解説があったが、実際はすみっこから申しわけなさそうに元気のない泡がでてるだけだ。

こちらも温度は46℃ほどだった。

なので長湯はできないけれども、慣れてしまえばけっこう気持ちよかったりする。

出典:東京銭湯ホームページ引用

客層は意外にも高齢者が少なくて、30代から50代ぐらいの幅だった。広さの割には客数は少なく、常時4~5人ほど。

浴室は全体をみると、黒ずみが至るところにあって、正直綺麗とは思えなかった。

壁絵はなくて、かわりに垂れてきた黒い線が幾重にも重なっている。

カランの水垢もこびりついていたので、それほど磨いていないのかも。

室内の色彩は、天井付近が水色で、下の方が灰色。色使いは昭和時代のシックな雰囲気を残している。

どこか寂しげな風景だったが、自分としては落ち着く空間だった。

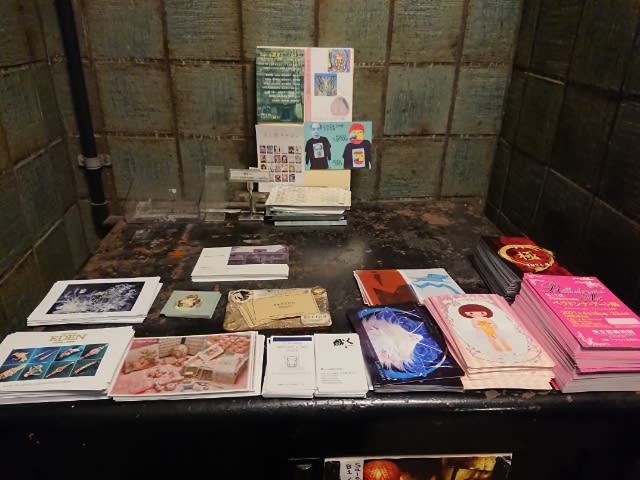

壁絵はない代わりにタイル絵があって、すっかり退色していた。絵柄は現代美術のようなデッサン。当時としては斬新だったと思われる。

薬湯などは一切なくてシンプルであるが、安穏とした雰囲気に包まれ、つい長湯してしまった銭湯だった。

【評価チェック箇所】

▼アクセス

最寄り駅 東高円寺

経路 南下

周辺の環境 住宅、美術教室

●空間演出

建物外観 古い建物

壁画・眺望 タイル絵

統一感 あり

置物 なし

照明 ふつう

★設備

休憩所 ロビー

脱衣所 きれい

シャワーの出 当たり外れがある

浴槽の種類 座湯、電気風呂、ミクロンバイブラ、水風呂

サウナ あり

温度 46℃

棚 あり

男女入れ替え なし

■サービス

接客 ふつう

清潔さ ふつう

貸しタオル あり(0円)

備え付け ないが、使い切りがもらえる

◆人

受付 60代前半の男性

客層 高齢者

【案内】

住所

〒166-0012

杉並区和田1−71−18

電話番号

03-3381-3452

アクセス

東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅下車、徒歩6分

休日

月曜

営業時間

16:00−24:30

日曜は15:00から営業

※東京銭湯ホームページ転載