石垣が残る三重の城巡りまとめは→こちら

現在伊賀上野城のある場所には、もともと平楽寺という大寺院がありました。織田信長の天正伊賀の乱の際には、伊賀勢の拠点の一つになりましたが、伊賀勢の敗北とともに焼け落ち、その後、豊臣秀吉の家臣、筒井定次が三層の天守を築き、北に表門を構えました。

豊臣秀吉の没後、関ケ原の戦いに勝った徳川家康は慶長13年(1608)筒井定次を改易。同年、伊予今治国城主であった藤堂高虎が伊賀・伊勢・安濃津の城主となりました。高虎は筒井定次の古城を西に拡張し、豊臣方に備えて高さ約30mの石垣を築きました。しかし慶長17年(1612)、竣工直前の五層の大天守は大嵐により倒壊してしまいます。

その後、大阪冬の陣・夏の陣での豊臣方の滅亡と、幕府の城普請禁止策とにより、天守が再建されることはありませんでしたが、伊賀一国の城として城代家老による執政体制が幕末まで続きました。、、、伊賀文化産業協会パンフより

場所は三重県伊賀市上野丸之内106

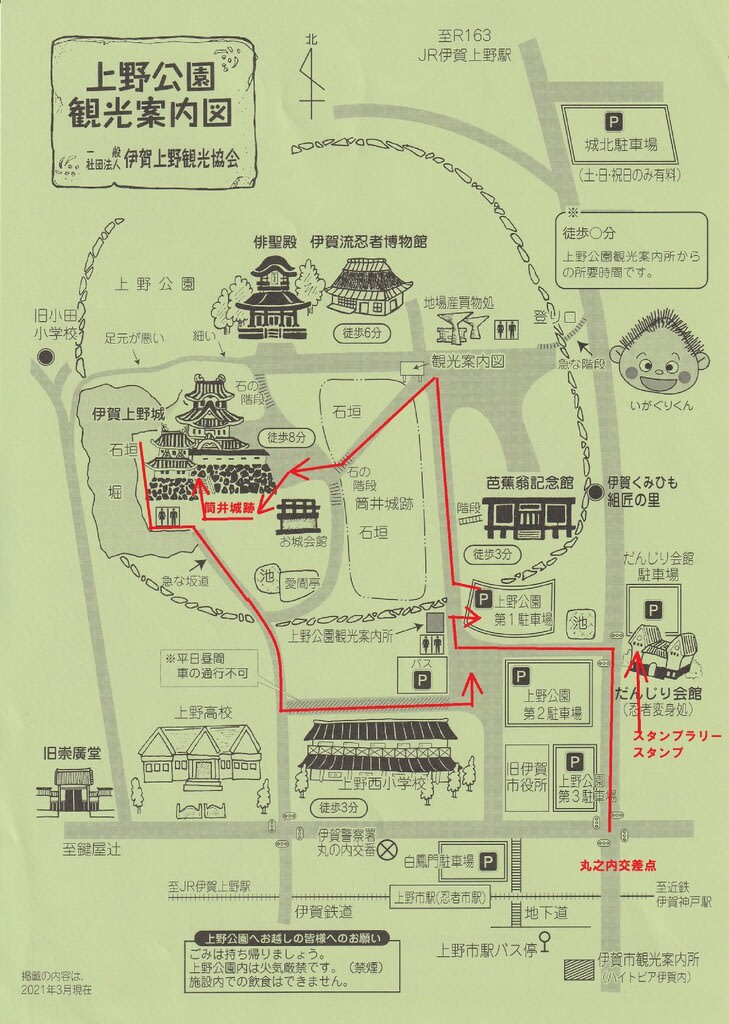

国道163号線で伊賀上野市内に入り「丸之内」交差点で北へ曲がります。一つ目の信号(だんじり会館)で左折すると80m程先右手に「上野公園第1駐車場」入り口があります。

こちらでは案内係のおじさんたちがたくさんいて、親切に誘導や案内にあたってくれています。

上野公園観光案内図

赤い矢印が当日の行程です。

上野公園第1駐車場から順路に従って公園内に進みます。

右手は芭蕉翁記念館です。

突当りの地場産買い物処で左手前方向の石段の道を登ります。

城代屋敷表門

豊臣秀吉の家臣、筒井定次が三層の天守を築き、北に表門を構えました。

城代屋敷跡

筒井定次が築いた場所は後に城代役所として使われ、役所や長屋群・小部屋群の建物礎石、庭園跡が発掘調査によって発見されました。

筒井城石垣

筒井城天守台石垣

同矢穴石

南面

南東隅

筒井城石垣は裏門へ続く

裏門

【戦国の世に築城の名手として知られる藤堂高虎が本丸を拡張して普請】

台所門

台所門から本丸、天守

本丸

復興天守

純木造三層三重の天守は高さ23m、小天守は二層で高さが9.5mあるそうです。

築城記念碑

昭和10年地元出身の代議士「川崎克」氏が私財を投じて純木製の復興天守を再建したもので「伊賀文化産業城」と言うそうです。

天守西面

天守内部、一階

同、甲冑展示

最上階天守閣天井

天守閣からの眺望

「高石垣」

日本で一二を争う高さ、藤堂高虎の代表作とも言えます

本丸西側の堀に築かれた高石垣

お城南側

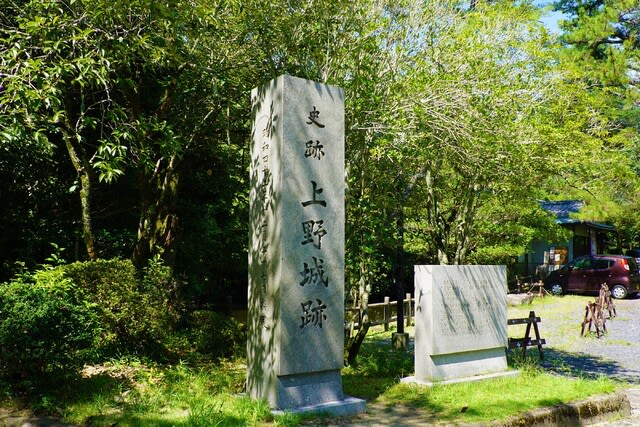

愛間亭前の城址碑

愛間亭

上野公園南側の市道に面した石垣

その反対側は上野西小学校

景観に配慮した長屋土塀風の造りです

だんじり会館に向かって歩いていると、交差点角に「蛇谷堀」がありました。

藤堂高虎がこの池を利用して東の堀を作ろうとしたら大蛇が現れたという伝説が残っているそうです。

だんじり会館、忍者変身処

ワゴン車のデコレーション、屋根に潜むに伊賀忍者

【伊賀上野城】

《築城の名手藤堂高虎が大改修した城》

名称(別名);いがうえのじょう(白鳳城)

所在地;三重県伊賀市上野丸之内106

城地種類;平山城

築城年代;天正13年(1585)、慶長16年(1611)

築城者;筒井定次、藤堂高虎

主な城主;筒井氏、藤堂氏

文化財区分;国指定史跡

近年の主な復元等;城代屋敷石垣復元

天守の現状、形態;層塔型三重三階木造天守(復興)

※出典、、、続日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

地図;

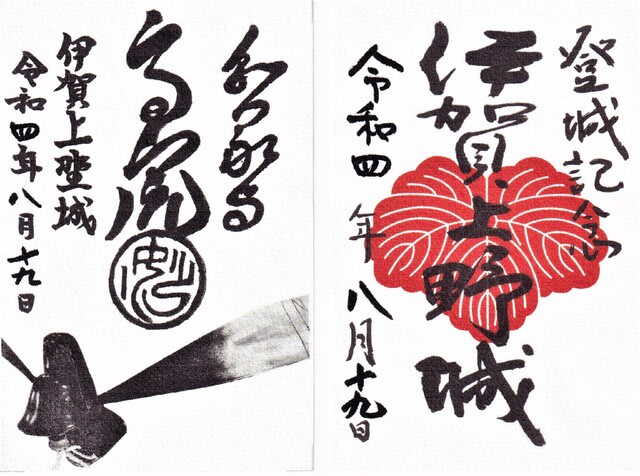

◆御城印

設置場所:伊賀上野城入場券販売所

◆スタンプラリー・スタンプ

設置場所:だんじり会館

住所:三重県伊賀市上野丸之内122−4

営業時間:9時~17時

地図: