そう言われて、確かに自分は少し思い込みの激しい部分がある、または人に誤りを指摘され、ハッとなる事がある。そう思った人はバイアスコントロールが効いている状況にあり、偏りの修正機会と環境を持っていると言えます。仮に思い込みによる判断ミスがあっても、リカバリーできる可能性も高いでしょう。

逆に、自分の判断は客観的な事実であって、問題となる思い込みはない。

そう思ってしまった人は要注意です。思い込みによる判断の訂正環境を喪失しているか、そもそも誤認(リスク)自体に気づけない(認められない)状況に陥っているかもしれませんよ?

そう思ってしまった人は要注意です。思い込みによる判断の訂正環境を喪失しているか、そもそも誤認(リスク)自体に気づけない(認められない)状況に陥っているかもしれませんよ?

【思い込みはビジネス利用できる?】

大前提として、人には必ず何らかの「共通する認識や価値の偏り」があります。

大前提として、人には必ず何らかの「共通する認識や価値の偏り」があります。

ならばそれを利用してビジネス上のメリットを得よう!という発想は、しごく当然と言えそうです。

しかも地道に時間をかけて市場との信頼関係を築かずとも、バイアスを駆使して心理誘導すれば、短時間で確実なメリットを得られる!ならば…

しかも地道に時間をかけて市場との信頼関係を築かずとも、バイアスを駆使して心理誘導すれば、短時間で確実なメリットを得られる!ならば…

今すぐ試したい!と、そう思ってもしかたがありません。

では先ず、バイアスマーケティングを実践する側ではなく、誘導される側、つまり消費者側として考えてみたいと思います。その方が諸々の理解が早いように思います。

【便利か?不快か?】

【便利か?不快か?】

プロモーションやPRの主戦場が旧態メディア(放送・紙)からネットに移行して久しく、現在、WEB上にはそれこそありとあらゆるバイアスマーケティングが展開されている。そう言ってしまっても差し支えないでしょう。

AIも実用段階に入り、バイアスを利用した心理誘導は日進月歩で進化し続けています。

そしてその有用性の高さから、もはやビジネスの世界に留まらず政治や軍事においても利活用が進んでいます。皆さんも国内の選挙戦や、海外の紛争にWEBが大きな役割を担っているという報道を見聞きする機会が増えたのではないでしょうか?

お話を物やサービスを売り買いするビジネスの世界に戻しましょう。

現状、消費行動に関連する情報の流れについての受け止め方は、人により様々だと思われます。労せず、次々に提供される関連情報、買い替え時期を予測したリマインド情報、嗜好予測によるお勧め情報などなど。これらを快適!便利!と思っている人もいるでしょうが、一方で、油断ならない!と思う人、危険!あるいは不快!と感じる人も少なくないように思います。

そして、何ら意識する事なく、誘導にも頓着することなく、ただそういうものとして受け入れる。ひょっとすると最大多数を占めるは、こうした人達なのかもしれません。

お話を物やサービスを売り買いするビジネスの世界に戻しましょう。

現状、消費行動に関連する情報の流れについての受け止め方は、人により様々だと思われます。労せず、次々に提供される関連情報、買い替え時期を予測したリマインド情報、嗜好予測によるお勧め情報などなど。これらを快適!便利!と思っている人もいるでしょうが、一方で、油断ならない!と思う人、危険!あるいは不快!と感じる人も少なくないように思います。

そして、何ら意識する事なく、誘導にも頓着することなく、ただそういうものとして受け入れる。ひょっとすると最大多数を占めるは、こうした人達なのかもしれません。

少なくとも誘導側、すなわちバイアスマーケティングを仕掛ける側が目指すべき理想形は、これのはずです。

この辺で具体的なバイアスマーケティングの例を挙げたいと思うのですが、先の投稿通り、一口にバイアスといっても様々な種類があって、しかも通常、複数の効果を絡めての行使しますので、今回は、比較的よく遭遇する例について見てみたいと思います。

【何が問題か?】

あるWEBページを閲覧した際に表示された広告が、全く別の機会、別のWEBページにも表示される。おそらく皆さんもそういった状況を多く経験されているのではないでしょうか?

様々な機会に同じものに遭遇すると「よく見かける商品(サービス)だな」と思うでしょう。

これはリターゲティング広告と言われる手法で、GoogleやFacebookなど、多くのWEB媒体に実装されています。ただ手法の呼び方は媒体ごとに異なり、過去Googleでは「リマーケティング広告」だったのが現在は「データセグメント」と変更されたようです。

要はサイトを訪れた人のブラウザにCookieを付与、追跡して繰り返し表示させる事で「よく見かける商品(サービス)」となる訳です。

では「よく見る広告」と思わせる事に、いったいどんなメリットがあるのでしょう?

ざっと以下のようなバイアス行使(思い込ませる)が期待できます。

【何が問題か?】

あるWEBページを閲覧した際に表示された広告が、全く別の機会、別のWEBページにも表示される。おそらく皆さんもそういった状況を多く経験されているのではないでしょうか?

様々な機会に同じものに遭遇すると「よく見かける商品(サービス)だな」と思うでしょう。

これはリターゲティング広告と言われる手法で、GoogleやFacebookなど、多くのWEB媒体に実装されています。ただ手法の呼び方は媒体ごとに異なり、過去Googleでは「リマーケティング広告」だったのが現在は「データセグメント」と変更されたようです。

要はサイトを訪れた人のブラウザにCookieを付与、追跡して繰り返し表示させる事で「よく見かける商品(サービス)」となる訳です。

では「よく見る広告」と思わせる事に、いったいどんなメリットがあるのでしょう?

ざっと以下のようなバイアス行使(思い込ませる)が期待できます。

1. よく見かける →

人気がある。一般に広く知られているなら信用できる。

2. 単純接触効果 →

2. 単純接触効果 →

接触機会(時間)が多い(長い)と親近感や好印象を与える(避けがたい事象の不快を軽減する心理作用)

3. バーダー・マインホフ現象を引き出せる →

繰り返しの強い印象(深層に対して)により、無意識に関連情報を探してしまう(今まで気にならなかった事柄が頻繁に目につく)

4. プライミング効果 →

何度も目にして無意識下に定着した商品(サービス)は、全くの別機会(例えばリアルな売場)で邂逅すると馴染みのある印象を受ける

この例を、情報を選択する側としての皆さんはどう感じますか?

あくまでも「自分の意志で選択した」のであり、何者かにコントロールされたわけではない!

もしも、こうしたコメントを引き出せたなら、そのバイアスマーケティングは成功です。

さてこの結論に、もしかすると皆さんの中には何かを連想した方がいるのではないでしょう?

あくまでも「自分の意志で選択した」のであり、何者かにコントロールされたわけではない!

もしも、こうしたコメントを引き出せたなら、そのバイアスマーケティングは成功です。

さてこの結論に、もしかすると皆さんの中には何かを連想した方がいるのではないでしょう?

【定番化?】

バイアスマーケティング自体は別に目新しい手法ではありません。TVや雑誌などでは、かなり以前から使われていて、なかば様式化、お馴染み化して、現在も使われ続けているようです。

続きはCMの後、続きはWEBで、的な手法は「お馴染みの」と言ってよいでしょう。

これは中断した情報は、強く興味を惹きつけ「続きが見たい!」という欲求を引き出すツァイガルニク効果と呼ばれる認知バイアスを視聴者に期待しての事です。フリップの文字情報を目隠しシールで隠すという演出も、同種の効果で視聴者の興味を繋ぎとめる!という理由からでしょう。

また通販番組で「今から30分以内の注文で半額!」と繰り返し、時々「30分を過ぎると割引はありません」と情報提示の仕方を変えます。これはフレーミング効果により、同じ情報の言い方(掲出方法=フレーム)を変える事で「今すぐ決めないと損」という意思決定を視聴者から引き出す狙いがあります。

ただバイアスの効果が薄くなると、手法をどんどんエスカレートさせるという事を繰り返し、その結果、かえって視聴者離れを誘発しているのでは?と、勝手にそんな個人的危惧を抱いている次第だったりします。

バイアスマーケティング自体は別に目新しい手法ではありません。TVや雑誌などでは、かなり以前から使われていて、なかば様式化、お馴染み化して、現在も使われ続けているようです。

続きはCMの後、続きはWEBで、的な手法は「お馴染みの」と言ってよいでしょう。

これは中断した情報は、強く興味を惹きつけ「続きが見たい!」という欲求を引き出すツァイガルニク効果と呼ばれる認知バイアスを視聴者に期待しての事です。フリップの文字情報を目隠しシールで隠すという演出も、同種の効果で視聴者の興味を繋ぎとめる!という理由からでしょう。

また通販番組で「今から30分以内の注文で半額!」と繰り返し、時々「30分を過ぎると割引はありません」と情報提示の仕方を変えます。これはフレーミング効果により、同じ情報の言い方(掲出方法=フレーム)を変える事で「今すぐ決めないと損」という意思決定を視聴者から引き出す狙いがあります。

ただバイアスの効果が薄くなると、手法をどんどんエスカレートさせるという事を繰り返し、その結果、かえって視聴者離れを誘発しているのでは?と、勝手にそんな個人的危惧を抱いている次第だったりします。

【必須な事とは?】

リターゲティング広告も、繰り返し表示によるストレスが嫌悪を引き起こし、かえって消費者に悪印象を与える可能性があります。実のところ、バイアスの利用はもろ刃の剣で有利な効果を期待できる反面、同時に悪い結果を招く可能性も生まれます。

広告出稿を望む側としては、そのリスク部分を説明し過ぎてシステムが売れないと困ります。また出稿側も自分に有利な点にしか目を向けない(確証バイアス)ので、結論としてリスクは無視されるケースが、非常に多いように思います。バイアスをかける対象(お客様)をきちんと想定する事無く、ただひたすら同じ方法論を駆使し続け、もっと多くの成果を欲して手法を単純にエスカレートさせていけば、しだいに低迷し、いずれ破綻を迎える事になるかもしれません。残念なことに、国内では旧態メディアに限らず、一部の大手でさえ自分都合のバイアスマーケティングを続けています。

有効性の高いバイアスマーケティングの実践には、対象者の深い理解が必須です。より具体的に相手を想定して、バイアスの実践方法も常に修正アップデートし続ける必要があるのです。

そう言った意味で、現状、常に成果を出し続けているのは、人を騙すプロ集団であるようにも見えます。企業は対象者と環境を見ずに方法論だけを重用し、悪意ある者は真摯に相手と環境を見極め、駆使すべき方法を吟味し続けている。もし本当にそうであるなら、それは非常に悲しい現実だと思います。

極論すれば心理誘導とは、表向きは本人の意思であるように見せかける選択の強制法です。

つまり「バイアスの利活用」と「公平性の維持」は天秤の関係性なのです。

得られる利益の大きさを欲し、公平性を軽くすれば、それはもはやビジネスと呼べないのではないでしょうか?

程度の差はあれ、利益を得るには相手にも利益を与えるべきです。

別にバイアスのビジネス利用を否定している訳ではありません。現に私たち自身、大いに活用しています。

結論、バイアスマーケの是非は、お客様の利益がその行使目的に含まれているか?で決まると思っています。心理誘導の先にあるものが販売者の利益ではなく、顧客の満足や利益が必須なのではないでしょうか。

さて「あえては誰も言わない雑記」も、次回で一旦終了です。

今までは、ほぼ定石と言うか、ビジネスやマーケティングの常識について改めて考えました。そこで最後は「定石外し」について考えてみようかと思います。

「定石だけでは勝てない」と言ったセリフは、皆さんも聞いた事があると思います。

すなわち、次回「理外の理」です。

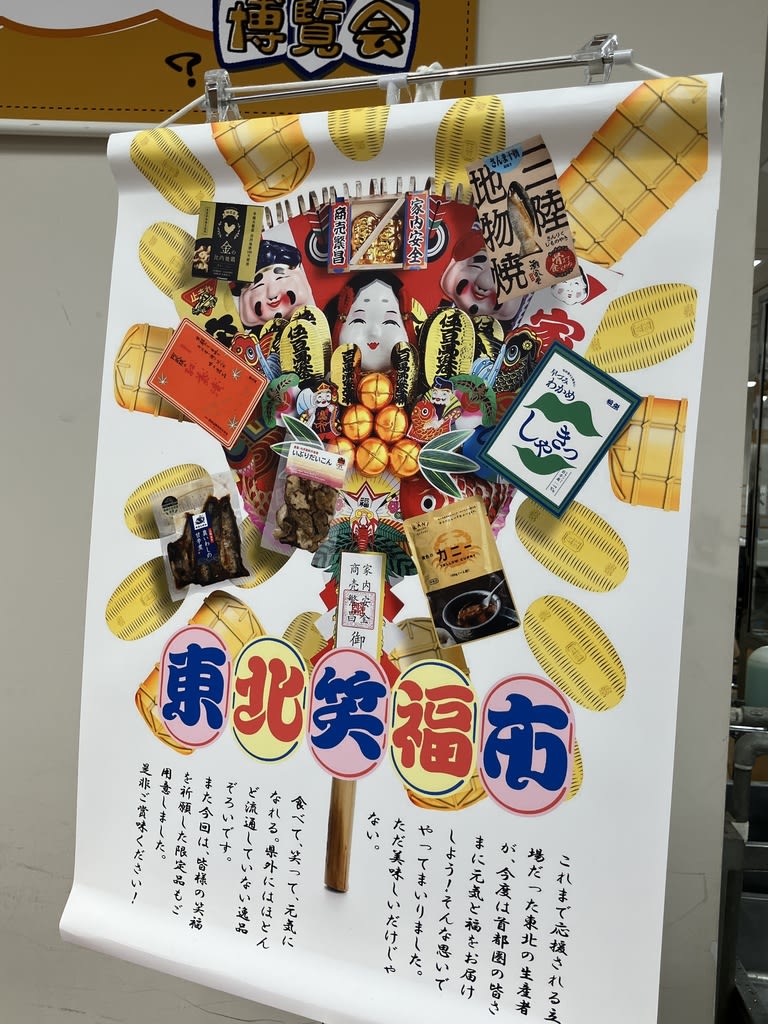

東北笑福市メンバー7社が出店した日本橋三越の食品イベント「食のなんじゃこりゃ~博覧会」には、北海道~九州まで全国から約20の生産者が出店。

卵、納豆、山形の牛肉、佐賀の海苔など・・・ご飯に合う食品や、石狩市のニシン刺身、ルッツ、唐津の鯨軟骨粕漬など・・・「なんじゃこりゃ~」な珍味が大集合しました。

出店者の皆さんとは初対面どうしでしたが、イベント全体を盛り上げるためにお互いに助け合い、励まし合い、お薦めし合いながら、とっても良い雰囲気でした。

卵、納豆、山形の牛肉、佐賀の海苔など・・・ご飯に合う食品や、石狩市のニシン刺身、ルッツ、唐津の鯨軟骨粕漬など・・・「なんじゃこりゃ~」な珍味が大集合しました。

出店者の皆さんとは初対面どうしでしたが、イベント全体を盛り上げるためにお互いに助け合い、励まし合い、お薦めし合いながら、とっても良い雰囲気でした。

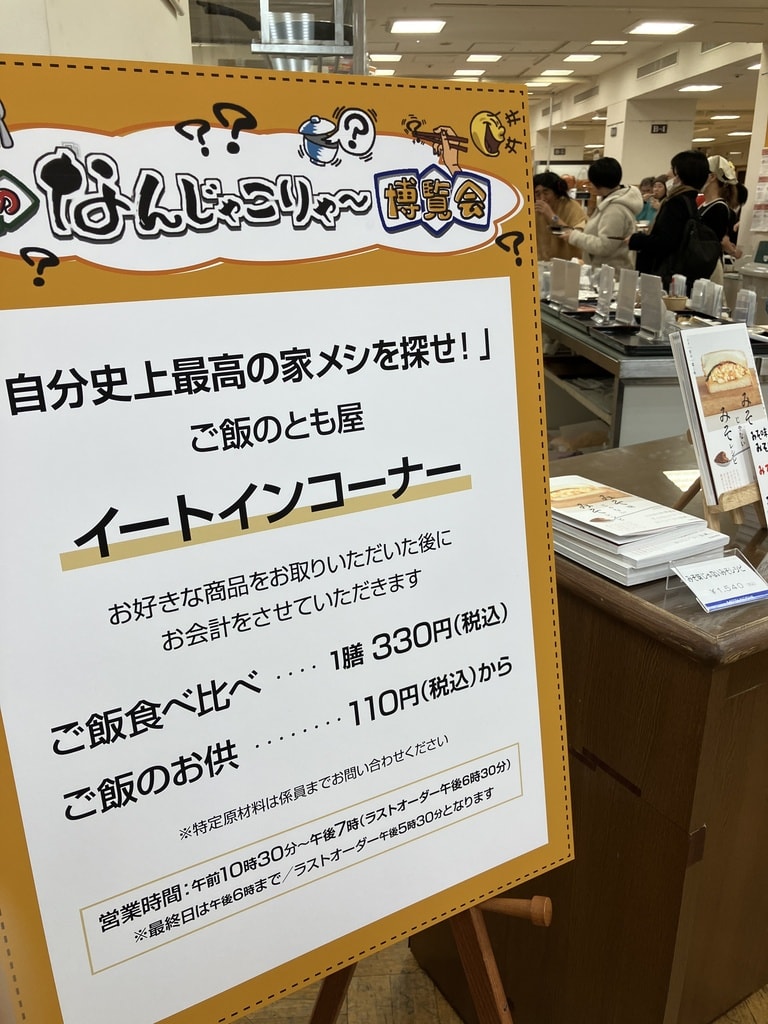

このイベントの目玉として開設された「イートインコーナー」も大人気!

330円で13種類のブランド米を食べ比べでき(何杯でも何種類でも!)、ご飯のお供を少量ずつ10種類以上(110円~)社員食堂のようにトレイに乗せて選べるというもので、週末には行列が絶えませんでした。

「イートインで食べて美味しかったから」と商品をご購入下さるお客様も多く、私たち東笑福市チームもイートインと販売で毎日大忙しでした!

330円で13種類のブランド米を食べ比べでき(何杯でも何種類でも!)、ご飯のお供を少量ずつ10種類以上(110円~)社員食堂のようにトレイに乗せて選べるというもので、週末には行列が絶えませんでした。

「イートインで食べて美味しかったから」と商品をご購入下さるお客様も多く、私たち東笑福市チームもイートインと販売で毎日大忙しでした!

楽っ樹・田口さんの「いぶりだいこん」も大人気!数量限定の一本ものは出せば即完売。スライスしたものは、イートインでも物販コーナーでも飛ぶように売れました。

「いぶりだいこん」とは「いぶりがっこ」のこと。「大好きだけどスーパーでほとんど見ない」「最近、生産者さんが減っているとニュースで知った」など、いぶりがっこファンのお客様が足を止め

一切れ試食していただくと、その美味しさに目を丸くされ即ご購入。

「漬物は苦手」という方も「しょっぱくなくて良いわね」「甘みがあって美味しい!」と喜ばれました。

クリームチーズと合わせて、刻んでポテトサラダに和えて・・・と、田口さんが楽しみ方をお伝えすると、さらに興味をもっていただけました。

田口さんの明るい笑顔と元気なかけ声も、商品の魅力を引き立てました。

三陸わかめ専門の(株)松栄・岩崎さんは、人気の定番商品「早づみわかめ」のほか、柴又の佃煮屋さんとコラボで作った「わかめの佃煮」「茎わかめの佃煮」なども出品。

さらに「なんじゃこりゃ~」のコンセプトに合わせて、ヒラヒラの襞がついためかぶを丸ごと展示しながら、冷凍の「めかぶスライス」も販売しました。

めかぶはスーパー等でパックの酢の物が出回っていますが、その多くは中国産だそうです。岩崎さんは、展示用に持参した“丸ごとめかぶ”をお見せしながら、めかぶ・茎・葉で構成されるわかめの全体像を説明し、三陸産の美味しさをお伝えします。

そして、めんつゆやポン酢で味付けした「めかぶスライス」の試食をお薦めすると、ネバネバ・コリコリの食感にお客様はノックダウン。「今まで食べていたものと全然違う!」と即ご購入となりました。

そして、めんつゆやポン酢で味付けした「めかぶスライス」の試食をお薦めすると、ネバネバ・コリコリの食感にお客様はノックダウン。「今まで食べていたものと全然違う!」と即ご購入となりました。

こうして6日間のイベントは大盛況のうちに無事終了。多くのお客様、一緒に出店した仲間たちとの出会いの場となり、東北笑福市の商品を知っていただく機会となりました。

次はどこで皆様とお会いできるでしょうか? その日のために新しい企画をご用意しますので、ぜひお楽しみに!

次はどこで皆様とお会いできるでしょうか? その日のために新しい企画をご用意しますので、ぜひお楽しみに!

東北笑福市メンバー7社が出店した日本橋三越の食品イベント「食のなんじゃこりゃ~博覧会」、6日間の会期が無事に終了しました。

会期中に開催の様子をレポートしたかったのですが、てんてこ舞いの毎日だったため、終了後のご報告となります。

会期中に開催の様子をレポートしたかったのですが、てんてこ舞いの毎日だったため、終了後のご報告となります。

「食のなんじゃこりゃ~博覧会」は、なんじゃこりゃハンター・粕谷浩子氏プロデュース、三越主催。昨年も開催された人気イベントで、良い意味で“老舗百貨店らしからぬ”オモシロさ。全国から珍味や特産品、地元では普通に食べられているけれど圏外には出回っていない、珍しい食べものを集めるというものです。

今回はさらに「米とおかずのマリアージュ」をテーマに、ご飯に合う美味しいものが全国から大集合しました。

今回はさらに「米とおかずのマリアージュ」をテーマに、ご飯に合う美味しいものが全国から大集合しました。

我らが東北笑福市チームは、岩手・宮城・福島・秋田からご飯に合うラインナップを取りそろえ、さらに「なんじゃこりゃ~」のコンセプトにもマッチする珍味を用意して参戦。

多くのお客様にお越しいただき、お買い物、試食、イートインもお楽しみいただきました!

まずは、我らがムードメーカー、TRS食品(有)・田中さん。人気の定番商品「三陸地物焼」とともに、このイベントのために謎の魚「コワダ」を出品。

田中さんがコワダを取り出しホットプレートに乗せると、ジュ~ッ!という音とネギ塩の香りが広がり、お客様の足が止まります。

実は、コワダとはマンボウのホルモン焼き。水族館でおなじみのマンボウの腸で、三陸地域ではスーパーに流通し日常的に食されているとか。田中さんいわく「マンボウはぼーっとした魚で、ふらふら海を漂っているうちに網にかかってしまうんだ」とのこと。

身体の99%が水分で保存も流通も難しく、網にかかったマンボウは地元で消費されるといいます。身の部分は比較的安価で酢味噌で和え、腸は高価で料亭などで供されるそうです。

そんなマンボウの腸を田中さんはネギ塩で味付けし、イベント限定品としてお持ちしたところ大人気! 香りに誘われて足を止めたお客様は、マンボウだと知るとちょっと驚きますが、ひと口試食すると絶妙な味付けと歯ごたえに魅了され、お買い上げいただきました。

いっしょに出店した他チームの皆さんからも大好評。田中さんはいつしか「マンボウの人」と呼ばれ、会場のアイドルに。

イートインでも物販でも大人気で、3日目で完売となりました。

続いて東北笑福市の“センター”(株)福島紅葉漬・大竹さん。「紅葉漬」は、そのロマンチックな名称と鮮やかな紅色がお客様の目を引きます。

そのビジュアルに目を留め、足を止めたお客様に大竹さんが控えめに話しかけ、そっと試食をお薦めします。すると、ひと口召し上がったお客様はその味わいに目を丸くされ、間違いなくご購入いただけるのです。

紅葉漬はいわゆる鮭の糀漬けで、鮭を塩と米糀で漬けた発酵食品。とろけるような食感、糀のまろやかさ、鮭の絶妙な塩味で、ご飯がススムススム!何杯でもいけます。

首都圏ではあまり知られていませんが、福島ではお馴染みの故郷の味。「なつかしい」と言ってお買い上げになった福島県ご出身のお客様もいらっしゃいました。

「昨日買って食べたら美味しかった!」と会期中のリピート購入も少なくなく、他チームの出店者さんたちもお買い上げ下さったうえ「こちらの紅葉漬も美味しいですよ!」と自分たちのお客様にもお薦めしてくれました。

脂のりの良い紅鮭、国産の秋鮭、秋鮭のからし味の3種類をお持ちしましたが、秋鮭は完売。

イートインでも大人気で、炊きたてのご飯といっしょに100皿以上をお召し上がりいただきました。

こうしてイベント会場を盛り上げ、存在感を発揮した東北笑福市チーム。次回の出店レポートでは、ニューフェイスの楽っ樹さん、三陸わかめの松栄さんの活躍ぶりをご紹介します!

ここまでご紹介して参りました「東北笑福市」メンバー7社の商品が、本日1月15日(水)~20日(月)までの6日間

米とおかずのマリアージュをテーマに、ごはんに合う食品が全国から大集合する催事に出店します。

東北笑福市メンバーは、岩手・福島・宮城・秋田の地域も会社も異なる7社ですが

「首都圏の皆様に、元気と福をお届けしよう!」という思いでワンチームとなって、今日まで準備を重ねて参りました。

県外にほとんど流通していない商品を中心に、こちらのブログでご紹介してきたもののほか、今回のイベントでしか出会えない限定品もご用意しています。

地元直伝の食べ方をご紹介する試食、ご飯に合うおかずを集めたイートインもありますので、ぜひお腹を空かせていらして下さい。

ただ美味しいだけじゃない、食べて笑って元気になれる!

招福祈願のお配りものもご用意しております。

皆様のお越しをメンバー一同、心よりお待ちしております!

皆様のお越しをメンバー一同、心よりお待ちしております!

【会期】

2025年 1月15日(水)~20日(月)

10:00~19:00(最終日~18:00)

【会場】

日本橋三越本店 本館7階

「食のなんじゃこりゃ~博覧会」会場 C-3

2025年 1月15日(水)~20日(月)

10:00~19:00(最終日~18:00)

【会場】

日本橋三越本店 本館7階

「食のなんじゃこりゃ~博覧会」会場 C-3