Co-Businessmate(WEB上)で実際に取扱った業務となります。

※すみません、企業名や製品名は勝手に掲載できませんので、ご不明な点はお問合せ下さいませ。

【プロモーション】※個社対応業務

市場調査

SNSサポート

ブランディングサポート

画像制作のレクチャー

店舗データ解析

【PopUpストアの企画運営】

東北笑福市:2023年 ~(継続中)

【販路開拓】※行政系事業

ふくしまBM:2018年 ~(継続中)

あだちBM:2020~2022年

詳しい内容をお知りになりたい方は、Co-editのWEBページをご覧ください

▲

ボタンを押すと別ウィンドウで開きます

【私たちの取扱い業務】

販路開拓サポート

画像制作

動画制作

PRツールの制作(印刷物・パネル製作など)

コピーライト

その他のプロモーションサポート(ご相談下さい)

ーお問合せー

▲

Co-editのWEBページが別ウィンドウが開きます

もとより視覚訴求の優劣で、集客や売上に差が出るというのは当然の事でしたが、今後は、お約束(形式)を求め、同じようなプレゼンテーションを繰り返す者と、その時、その場、その人に応じた訴求を考える者との格差はさらに開いていくと予想できます。

◀店頭オブジェも注目の獲得に復権か?

◀店頭オブジェも注目の獲得に復権か?

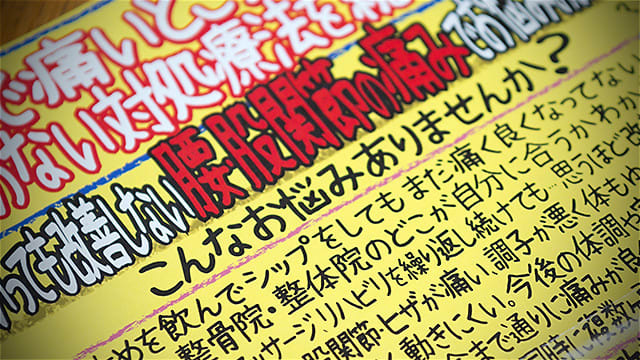

キービジュアルも近年では、ティザービジュアルと呼ばれるように、訴求要素(焦らす)をより明確にした使われ方が主流となりました。

これは単に強いインパクトで、不特定多数の目に止まる事を期待した昔ながらの手法から、訴求対象を絞って既視性と注目度のバランスを考慮する制作手法へシフトしたとも考えられます。

◀店頭オブジェも注目の獲得に復権か?

◀店頭オブジェも注目の獲得に復権か?キービジュアルも近年では、ティザービジュアルと呼ばれるように、訴求要素(焦らす)をより明確にした使われ方が主流となりました。

これは単に強いインパクトで、不特定多数の目に止まる事を期待した昔ながらの手法から、訴求対象を絞って既視性と注目度のバランスを考慮する制作手法へシフトしたとも考えられます。

その理由は単純で、従来通りでは期待する結果が得られなくなったからです。

キービジュアルもティザービジュアルもその目的は同じで、商材であるコト・モノの存在に注目を集める事になります。そこで今回は「キービジュアル」について改めて考えてみます。

キービジュアルもティザービジュアルもその目的は同じで、商材であるコト・モノの存在に注目を集める事になります。そこで今回は「キービジュアル」について改めて考えてみます。

▲商業撮影をアピールするキービジュアル

【その画は何のために?】

最初に「キービジュアル」についての確認です。

キービジュアルとはPR用途の静止画像(写真やイラスト)で、主な目的はお客様の注目を得る、次いで興味喚起です。環境によって「メインビジュアル」とも呼ばれます。

【その画は何のために?】

最初に「キービジュアル」についての確認です。

キービジュアルとはPR用途の静止画像(写真やイラスト)で、主な目的はお客様の注目を得る、次いで興味喚起です。環境によって「メインビジュアル」とも呼ばれます。

そしてキービジュアルには以下のような特徴があります。

1.メッセージ性の付加

コンセプトやベネフィット(客の利益)などが表現されている

2.複数の媒体で共通使用

複数媒体(紙やWEB)での共通使用が前提に画面設計される

3.強いアテンションバリュー

ありきたりでない独自性やインパクトを持つ

4.比較的長期の露出が前提

コンセプトやベネフィット(客の利益)などが表現されている

2.複数の媒体で共通使用

複数媒体(紙やWEB)での共通使用が前提に画面設計される

3.強いアテンションバリュー

ありきたりでない独自性やインパクトを持つ

4.比較的長期の露出が前提

多くの場合、1クール(3カ月)~4クール(1年)

映画(興行)やファッション、化粧品、自動車業界など多くの分野で世界的に古くから使われてきました。

▲複数の画面比率に対応した画面設計

15年ほど前に、その有用性が再評価され、近年に至っても様々なアプローチが続いています。改めて周囲を見渡せば、皆さんにも多くのキービジュアルと思しき画が見つけられると思います。

ただ一つ残念の事に、このビジュアル手法やその有用性については、中小規模の国内事業者さんたちには浸透していないという事実があります。

もちろん積極活用している企業さんもあるにはあるのですが、私たちの肌感覚としては 1~2%といった印象です。理由としては、販促・広告宣伝を不要、あるいは過小評価しているという事が挙げられるでしょうか。知り合いの中小企業診断士の先生によれば、事業計画に販促・広告宣伝費を全く含まない事業者さんは本当に多くて、金融審査でもその点を指摘される事があるのだとか…

◀要望を伝えて見積を取る

◀要望を伝えて見積を取る話は少し脱線しますが、キービジュアルに限らずプロモーション・PRに必要なツール制作には、当然それなりの費用が発生します。実はそのコストを嫌って自作で済ませようと考える事業さんが少なくありません。過去にはロゴやパッケージ、包材まで自作するという強者も…

これは販促・広告宣伝に対する認識の問題だけではなく、相場感や対費用効果などの知見が薄いといった事情もあると思われます。適正な予算判断がないと、先の話とは逆に、ムダに多額の販促・広告宣伝費をつぎ込んでしまうといった事態に陥る事もあります。

ただ必要なツール制作にコストを投下できない事情がどうであれ、マーケットにおけるビジュアルの重要性は販路側も認めるところです。むしろビジネスであるなら周辺ビジュアルはきちんと整備されていて当然!という認識は、販路関係者に限らず消費者、つまり皆さんも同じなのではないでしょうか?

店舗や商材によっては、手作り感が市場の好感に繋がるという現象は確かにあります。

しかし一般論として、全てにおいてプロ級の腕前を自認するのでなければ、自作のプロモーションツールが威力を発揮する売場は限られる、という現実は承知しておく必要があるように思います。

◀小型の印刷物は今も有効

◀小型の印刷物は今も有効

【独自性をどう作る?】

キービジュアルの目的は、商材であるコト・モノの存在に注目させる事です。それは不特定多数の人にではありません。ある特定の人たちに、です。

つまり「それ」を欲しがる人、あるいは興味を持つだろう人たちの注目です。参考:3秒の壁って何だ?(攻略編 その1) - Co-BusinessMate

注目を求める範囲は広ければ、それだけ多くの注目が得られる!と考え、誰も彼もをターゲットに据えると、以前に何処かで見たような訴求となってしまい、結局は注目を得る機会を喪失するかもしれません。

そしてビジュアルの露出機会は、ほとんどの場合で複数になるはずです。それらには必ず何某かの共通性やメインとなる “場” が見つけられるはずです。参考:3秒の壁って何だ?(攻略編 その2)

そして、その時点でのトレンドをどう取り入れるのか?を検討します。ただしキービジュアルに限れば、流行りにのる事はお勧めしません。原則的には独自の主張を目指した方が注目の獲得を期待できるでしょう。参考:3秒の壁って何だ?(攻略編3) - Co-BusinessMate

◀小型の印刷物は今も有効

◀小型の印刷物は今も有効【独自性をどう作る?】

キービジュアルの目的は、商材であるコト・モノの存在に注目させる事です。それは不特定多数の人にではありません。ある特定の人たちに、です。

つまり「それ」を欲しがる人、あるいは興味を持つだろう人たちの注目です。参考:3秒の壁って何だ?(攻略編 その1) - Co-BusinessMate

注目を求める範囲は広ければ、それだけ多くの注目が得られる!と考え、誰も彼もをターゲットに据えると、以前に何処かで見たような訴求となってしまい、結局は注目を得る機会を喪失するかもしれません。

そしてビジュアルの露出機会は、ほとんどの場合で複数になるはずです。それらには必ず何某かの共通性やメインとなる “場” が見つけられるはずです。参考:3秒の壁って何だ?(攻略編 その2)

そして、その時点でのトレンドをどう取り入れるのか?を検討します。ただしキービジュアルに限れば、流行りにのる事はお勧めしません。原則的には独自の主張を目指した方が注目の獲得を期待できるでしょう。参考:3秒の壁って何だ?(攻略編3) - Co-BusinessMate

▲レザークラフトを知る人に向けた訴求

これで作画プランの発想に必要な条件(外部要因)は決められると思います。すなわち、誰に向け、いつ頃どのような媒体で、どうトレンドを加味するのか?という事柄です。人と場所と時期については、ある程度明確な想定が可能でしょう。

これで作画プランの発想に必要な条件(外部要因)は決められると思います。すなわち、誰に向け、いつ頃どのような媒体で、どうトレンドを加味するのか?という事柄です。人と場所と時期については、ある程度明確な想定が可能でしょう。

しかし、こうした条件だけで「独自な画作り」は難しいかもしれません。

実はさらにコアとなる重要なファクターが2つあります。

“何” を “何故” 伝える?を決めましょう。

キービジュアルにとって最も重要で、他のビジュアルと異なる点として「メッセージ性」の付加があります。

“何” を “何故” 伝える?を決めましょう。

キービジュアルにとって最も重要で、他のビジュアルと異なる点として「メッセージ性」の付加があります。

それは、カッコイイ! カワイイ! キレイ!などその外観の内に、企業や製品あるいは提供サービスは “何” をお客様に提供し、それは “何故” なのか?を盛り込むという作業になります。

冒頭の撮影レンズがモチーフの画像は、商業写真の制作サービスを示すキービジュアルです。特殊レンズと企業ロゴらしき文字でそれを表現しています。背景の青はコーポレートカラーで、奥を明るく手前を影にする事で「ビジュアルで企業の未来を明るく」というコンセプトをメッセージしています。

物を浮かせて魅せるという手法自体はよくあるものですが、その影に投影されるロゴであまり見ない表現としました。

冒頭の撮影レンズがモチーフの画像は、商業写真の制作サービスを示すキービジュアルです。特殊レンズと企業ロゴらしき文字でそれを表現しています。背景の青はコーポレートカラーで、奥を明るく手前を影にする事で「ビジュアルで企業の未来を明るく」というコンセプトをメッセージしています。

物を浮かせて魅せるという手法自体はよくあるものですが、その影に投影されるロゴであまり見ない表現としました。

上の画像は、薬師如来の持つ薬壺をイメージして制作された作家物の漆器です。新型コロナ期で「病患が祓われますように」という作り手の願いを表現しました。物が置かれた鏡面表現はありきたりな手法です。これに波紋をつけて仏の静謐を、添えられた山帰来(赤い実の植物)は治癒をメッセージしています。

さて、皆さんの中には「言葉の説明はともかく、画でそれは解らない!」と疑問を感じた人がいるかと思います。その通りで、メッセージ性の付加はその伝達が目的なのではなく「独自性」の獲得手法の一つです。

独自性!と言ったところで、そうそう簡単に発想できるものではありません。そこで製品やサービスに込められた願いや動機の視覚翻訳を試みれば、必然的に他と違った表現になるという訳です。

それに外観(見た目)だけを追った表現と、テーマ性を追求した表現を人は意外と敏感に感じ取るものなのです。皆さんも普段の生活の中で、形式通りの対応と、心ある対応との差を容易に判別しているのではないですか?

今回は「キービジュアル」の意義と作画設計について、コスト面の話を交えつつ考えてみました。販促費を予算にどう組み込むか?は、私たちにとっても常に悩ましい問題なのです。

作画設計の次は「PDCAは使えない?」です。

マーケティングの話題で頻出するPDCAですが、実践運用は無理!って思った事…ありますよね?

こんにちは、営業部長のカカオです。「あつささむさもヒガンまで」といいますが、やっとすずしくなってきましたね~

社長: カカオ部長、なに呑気なこと言ってるの!もう9月後半、今年も残り3ヵ月だよ。我が社の現状を把握し課題を分析し、来年に向けてしっかり考えないと!

カカオ: しゃ社長、いつもいじょうにピリピリしてこわいニャ~

社長: この時期は次年以降の戦略を練りたいのに、いつも忙しさに紛れちゃう。今年こそちゃんとしなきゃ。まずは課題の優先順位を整理するわよ!

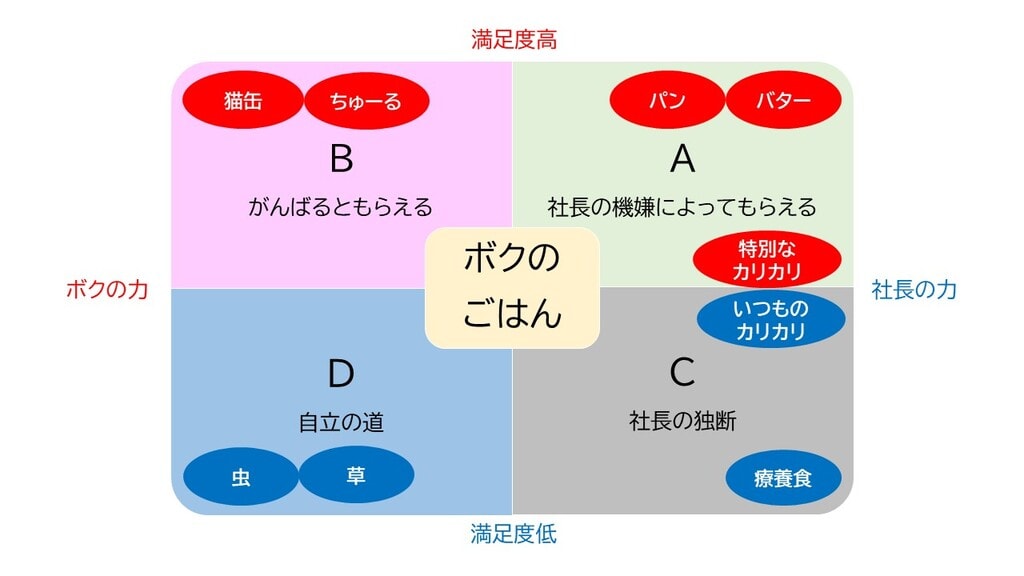

カカオ: は~逃げたい。お布団にもぐりたい・・・と、ところでこの図はニャンですか?

社長: カカオ部長、なに呑気なこと言ってるの!もう9月後半、今年も残り3ヵ月だよ。我が社の現状を把握し課題を分析し、来年に向けてしっかり考えないと!

カカオ: しゃ社長、いつもいじょうにピリピリしてこわいニャ~

社長: この時期は次年以降の戦略を練りたいのに、いつも忙しさに紛れちゃう。今年こそちゃんとしなきゃ。まずは課題の優先順位を整理するわよ!

カカオ: は~逃げたい。お布団にもぐりたい・・・と、ところでこの図はニャンですか?

社長: これは「4象限マトリクス」 。2つの軸を設定して4つの領域に分けて、課題やタスクを整理してマッピングするのよ。

解決すべき課題、やるべき事がたくさんあって、何から手をつけたらいいか道筋が見えないときってあるでしょ? 頭が混乱して思考が止まっちゃう。

そんなときにこうやって分類して可視化してチームで共有すると、優先順位が明確になって、方向性やアイデアがみつかりやすくなるのよ。

解決すべき課題、やるべき事がたくさんあって、何から手をつけたらいいか道筋が見えないときってあるでしょ? 頭が混乱して思考が止まっちゃう。

そんなときにこうやって分類して可視化してチームで共有すると、優先順位が明確になって、方向性やアイデアがみつかりやすくなるのよ。

カカオ: ニャるほど~

社長: 一般的なのが 「重要度と緊急度」の2軸ね。

まず優先するのは「A.重要かつ緊急」に分類されるタスク。「C.重要でないが緊急」なものは労力をかけずにさっさと片付ける。「D.重要でも緊急でもない」は無視してもいい。

注意すべきは「B.緊急でないが重要」。ここに置かれるタスクや課題はつい後回しにしがちだけど、中長期的には最も優先すべきこと。日々少しずつでも着手するようにね。

注意すべきは「B.緊急でないが重要」。ここに置かれるタスクや課題はつい後回しにしがちだけど、中長期的には最も優先すべきこと。日々少しずつでも着手するようにね。

カカオ: Cはたとえばトイレとかかニャ? ・・・いやトイレはA。死活問題だニャ!

ところでこっちはニャンですか?

ところでこっちはニャンですか?

社長: これは縦が「難易度」横が「要因がどこにあるか」の2軸で、Co-editが来年に向けて取り組むべき課題をマッピングしてるところ。

とくに「営業力」「発信力」は強化したい。これは難易度高めだけど、内的要因つまり自社努力で改善できるはず。

営業も発信もカカオ部長の担当なんだから、頼みますよ!

カカオ: ひぇ~っ・・・あいかわらずムチャぶりだニャ~もうほんとうにお布団に入りたいです。

世のなかの社長はみんな、こういうのを使ってるんですかね~?

社長: 社長だけじゃないよ。ビジネス、勉強、スポーツ・・・目標をもって日々がんばっている人たちはよく使ってる。

マトリクスのほかにもロジックツリーとかいろいろある。大谷選手で有名になったマンダラートも思考を深めるフレームワークのひとつだね。

カカオ部長も一流の営業マンをめざすならやってみなさい!

カカオ: いや~ぼくはべつに一流とかめざしてニャいし~

猫缶たべれれば、それで満足ニャんですけど~

社長: じゃあ「好物を獲得する」というテーマでマトリクスしてごらん。

カカオ: そ、それニャらできそうかも!えっと~

猫缶とちゅーるは「B.がんばるともらえて満足度最高」。

社長: じゃあ「好物を獲得する」というテーマでマトリクスしてごらん。

カカオ: そ、それニャらできそうかも!えっと~

猫缶とちゅーるは「B.がんばるともらえて満足度最高」。

パンとバターは「A.社長の機嫌しだいでもらえて満足度最高」。

どちらも最優先でおねがいしま~す!

どちらも最優先でおねがいしま~す!

商材を求める人(その1)と、売場の環境(その2)の想定が決まったら、3つ目の条件である「その時点での既視性」を考えてみましょう。

商材を求める人(その1)と、売場の環境(その2)の想定が決まったら、3つ目の条件である「その時点での既視性」を考えてみましょう。少し難しそうな言葉に聞こえるでしょうか?

ザックリ言うなら、トレンドをどの程度加味するか?を考えよう!というお話です。

既視性とは、商材だったり、その広告だったりがリリースされた時点で、初めて見たはずなのに同じようなモノ・コトを過去に見たように感じるその度合です。

この度合いが、注目度の獲得にどう影響するのかを整理してみたいと思います。

◀初見でも前に見た気がする

◀初見でも前に見た気がする【視覚的要素は重要?】

今回もまず最初に前提を確認します。

多くの人は主に視覚情報によって様々な判断をしていて、その割合は 80%以上(83~87%)とされています。

そしてもう一つ、ビジネスシーンでも有名?なメラビアンの法則(3Vの法則)によればコミュニケーションにおける視覚の優位性(優先度)は 55%、聴覚 38%で、この二つで実に93%となり、残る言語の7%を圧倒しています。

これらの事実から、初動で人に何某かを訴えるなら、これはもう「視覚的な要素」一択!と、断じて差支えないでしょう。

逆に言語を主とした訴求で、3秒の壁の攻略は厳しいかもしれません。

キャッチコピーなどは確かに有力な要素ですが、認知の仕組み上、厳密に言えばこれも壁を越えた後でないと効かない?と考えられます。

聴覚訴求については、駆使できる環境が限られます。まさか売場で鳴り物(サウンドギミック)を常時使うという訳にはいかないですからね?

◀よく見る言語のみによる訴求

◀よく見る言語のみによる訴求では視覚要素を駆使するとして、あえては誰も言わないその仕組みをもう少し堀ってみましょう。

昔々、アメリカの映画館で、ある市場調査が実施されたそうです。その調査とは、上映中の映画に「コーラを飲め」「ポップコーンを食べろ」というメッセージを繰り返し表示させるというものです。メッセージの表示時間は1/3000秒で、鑑賞者は誰もこのメッセージに気づけません。

調査の結果、売店の売上は、コーラ 18.1% ポップコーン 57.5% 増だった…と。

いわゆる「サブリミナル効果」の話ですね。

この調査の真偽はともかく、重要なのは「人は無意識下で認知が成立する」という事実です。

皆さんを含め、お客さまが1秒に満たない短時間で、自分に必要な情報の取捨選択を行えるのは無意識下認知のおかげと言えます。

これは要る、これは要らない、といった思考による判断の必要なく、人は無意識下で情報を切捨てます。どんなに長くても3秒で情報が判断されるという「3秒の壁」の正体は、精神構造としての脳の情報処理の仕組みだったという訳です。

◀映像認知は言語に勝る?

◀映像認知は言語に勝る?ちなみに、先の市場調査の結果は、言語の優先度が低いとする3Vの法則に矛盾する。と思った方もいるかと思います。

少し脱線しますが、実はこの衝撃的な市場調査は、テレビ放送による再調査が行われました。結果、短時間のテキストメッセージに反応した視聴者は認められませんでした。

ただ無意識下での認知は今や公然の事実となり、公共性の高い媒体における恣意的サブリミナル効果の行使は、公平性を欠くとして日本はもちろん他国でも禁止されています。

筆者の勝手な憶測ですが、映画館の調査はテキストメッセージだけではなく、実はコーラとポップコーンの映像があった。としたらどうでしょう?

であれば、法則の矛盾も、再調査の逆転結果も、商品の売上差が大きかった理由(ポップコーン映像の方が判りやすく美味しそうだった)にも説明がつくような気はします。

さて、根拠のない憶測はともあれ、

「人は無意識下で認知が成立する」との前提を踏まえ「既視性」という事を考えてみましょう。既視性と注目度には、いったいどのような関係性が見出せるのでしょうか?

筆者の勝手な憶測ですが、映画館の調査はテキストメッセージだけではなく、実はコーラとポップコーンの映像があった。としたらどうでしょう?

であれば、法則の矛盾も、再調査の逆転結果も、商品の売上差が大きかった理由(ポップコーン映像の方が判りやすく美味しそうだった)にも説明がつくような気はします。

さて、根拠のない憶測はともあれ、

「人は無意識下で認知が成立する」との前提を踏まえ「既視性」という事を考えてみましょう。既視性と注目度には、いったいどのような関係性が見出せるのでしょうか?

▼ありふれたトレンドに埋没しない工夫を

【A社のようにして下さい?】

ある時期、A社製品が大いに国内市場を賑わせました。すると競合、関連製品はもちろん、様々な企業がA社製品の広告イメージを踏襲するビジュアルを求めてきたのです。

この傾向は、A社が広告イメージを刷新するまでの2~3年の間続きました。

こうした事例は枚挙にいとまがありません。

セピア調が流行れば誰もが温調を望み、教科書体が当たれば教科書体が望まれ、俯瞰(ふかん)の画が流行れば俯瞰を求めます。

他者の成功やトレンドを追うというのは、しごく普通の行動ですし、別に悪いという事はありません。

それが目的に適ってさえいれば。ですが…

どうでしょう?皆さんにも、そういった覚えがあったりしますか?

皆さんと3回にわたり考えを進めてきたのは壁の攻略(注目の獲得)です。

トレンド(多勢)に寄せる行為は、その他大勢と同じになるという事です。

皆と同じならば、自分が注目を得るという目的からは遠のくでしょう。

他者に似せるのは、必ず先行する成功者がいるからです。大抵の場合は、二番煎じ、模倣(類似品)といったネガティブな印象を与えるリスクを負います。

ではオリジナルを追求し、他とは全く違う!となると、それはそれでスルーや批判を受けるリスクが生まれます。

他者に似せるのは、必ず先行する成功者がいるからです。大抵の場合は、二番煎じ、模倣(類似品)といったネガティブな印象を与えるリスクを負います。

ではオリジナルを追求し、他とは全く違う!となると、それはそれでスルーや批判を受けるリスクが生まれます。

何故なら、少しの既成情報もないモノ・コトを見せられても理解できないからです。

なので適度な既視性は必須と言えるでしょう。

また前例のない試行は、それなりの勇気が要りますよね?ウケれば良いのですが、スベる可能性もある訳ですから。

◀理解不能だと注目されない

◀理解不能だと注目されないではいったいどうすれば良いのでしょうか?

結論すれば、消費者の無意識下判定に自分たちの情報を通すには、視覚表現が最も有効だと解っても、結局は、“お客さま”や“場”の環境を見て、程よいバランスの既視性を持つ訴求を目指すしかない。という事になります。

ただ以下を徹底して心がければ、あるいは合格判定に近づけるかもしれません。

1)最優先を1つだけ!

2)複雑を避けシンプルに!

3)自分の満足ではなくお客様の満足!

4)トレンドは隠し味に!

“人” や “場” をよく見て、自分の振舞い(訴求)を決めましょう。

こうして考えを進めてみると、プロモーションに慣れた大手も情報の収集や発信(訴求)には大いに苦労していて、時には失敗もあるのだと解ります。

つい最近も、外食大手のAIによるCMが不興を買っていました。

こうして考えを進めてみると、プロモーションに慣れた大手も情報の収集や発信(訴求)には大いに苦労していて、時には失敗もあるのだと解ります。

つい最近も、外食大手のAIによるCMが不興を買っていました。

けれども個人的には、既視性の薄い訴求に踏み出せる胆力と試行力はさすがで素晴らしい!と感じました。後追いではなく、先駆けを目指す姿勢は忘れたくないものです。

▼薄い既視性に賭ける事も重要

そしてどうやら「これをやればOK!」などという魔法(ツールや方法)はないのだという事が解りました。

といって、全てを自分一人で考え、決めるのは大変すぎですね?

分からない事は、周りの人たちに聞いてみて下さい。

それで解決しなければ、ぜひ分かりそうな人に相談してみましょう。

Co-BusinessMateも、そうして仕事を続けています。

さて壁の攻略編は、今回で一旦おしまいです。

本当は個別案件についてのソリューションをご紹介したかったのですが、宣伝臭くなるので概論で止めておこうと思います。

長文にお付合いいただき、ありがとうございました。

視覚訴求の話が出ましたので、次回は「キービジュアルって何だ?」です。