2010年11月現在の年代別及び性別要介護人認定率は以下の通りです。

65歳~69歳:男性(3.0%)・女性(2.6%)

70歳~74歳:男性(5.9%)・女性(6.3%)

75歳~79歳:男性(11.5%)・女性(15.5%)

80歳~84歳:男性(21.8%)・女性(32.3%)

85歳以上:男性(43.0%)・女性(62.2%)

又、65歳以上の人の約半分以上は、3年以上の「要介護」「寝たきり」期間になっています。これは、日本の場合、延命処置をとるケースが多いという事が一部影響してるかも分かりません。海外では、延命をしないで自然死をとるケースが殆どです。

そう言えば、一度、国会の質疑で”寝たきり老専賃”の問題が取り上げられました。

又、要介護の原因疾患は男性で脳血管疾患(34%)・認知症(脳血管疾患による認知症が多い)(13%)で、女性は高齢による衰弱(16%)・関節疾患(16%)・脳血管疾患(15.6%)・認知症(15%)となっています。

それでは、公的介護保険に加えて、民間の介護保険は必要なのでしょうか?

現在公的な特別養護老人ホームに入居するには最低2年~3年掛かりますので、通常民間の有料老人ホームに入るケースが多いようです。

民間の有料老人ホーム入居の場合、入居金:500万円以上、月額利用料:20万円(公的介護保険料以外)掛かります。

預金・年金等から支払えられれば問題ないわけですが、個人的な意見として、上記の統計から鑑みて、女性の方には保険金500万円相当の民間の介護保険加入をお勧めしたいと思います。

当然、民間の介護保険加入の代わりに、将来必要になる介護の資金を預金・運用等で貯めておく事も可能です。

これは、生命保険加入と預金するのはどちらが有利なのか常に議論されているテーマです。

この結論は、最終的な段階でしか判明しませんが、

1.保険料を支払い終わるまでに保障が必要になる事を優先し、保険に加入する。

2.保険料と同額の資金を預金した方が有利なので、預金を優先する。

どちらかの選択になると思われます。

それでは、民間の介護保険の保障内容を説明していきましょう。

保障内容のチェック・ポイント

1.要介護状態の認定基準:公的介護保険連動型又は非連動型(保険会社独自の認定基準による)

公的介護連動型の方が、透明性があると思われます。

2.必要な要介護度

3.要介護状態になってから保険金が支払われるまでの期間

4.保障期間:終身タイプ・定期タイプ

5.解約返戻金の有無

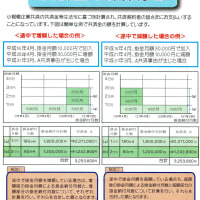

終身タイプでも、低解約返戻金型だとー保険料は低いがー、要介護状態にならないで死亡した場合、当然介護保険金は支払われず、死亡給付金も非常に少額になります。

終身タイプで、利差配当付きであればー保険料は高くなるー解約返戻金も年数が経てば返戻率は100%を超えますし、死亡保険金も介護保険金と同額に設定されています。

1.保険料の低い低解約返戻型(終身保障)・終身払

か

2.保険料の高い利差配当付き(終身保障)(歳払済)

を選択するかは、個人の好みだと思います。

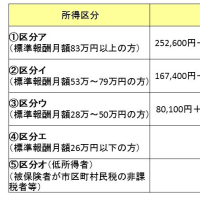

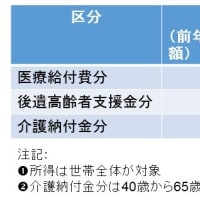

なお、平成22年改正により、平成24年1月1日以降に締結される生命保険について、新たに介護医療保険料控除が創設され、従来からの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と合わせて、それぞれの控除上限を4万円とする合計12万円の生命保険料控除が可能となりました。

参考までに、民間介護保険の資料を添付します。

民間介護保険

65歳~69歳:男性(3.0%)・女性(2.6%)

70歳~74歳:男性(5.9%)・女性(6.3%)

75歳~79歳:男性(11.5%)・女性(15.5%)

80歳~84歳:男性(21.8%)・女性(32.3%)

85歳以上:男性(43.0%)・女性(62.2%)

又、65歳以上の人の約半分以上は、3年以上の「要介護」「寝たきり」期間になっています。これは、日本の場合、延命処置をとるケースが多いという事が一部影響してるかも分かりません。海外では、延命をしないで自然死をとるケースが殆どです。

そう言えば、一度、国会の質疑で”寝たきり老専賃”の問題が取り上げられました。

又、要介護の原因疾患は男性で脳血管疾患(34%)・認知症(脳血管疾患による認知症が多い)(13%)で、女性は高齢による衰弱(16%)・関節疾患(16%)・脳血管疾患(15.6%)・認知症(15%)となっています。

それでは、公的介護保険に加えて、民間の介護保険は必要なのでしょうか?

現在公的な特別養護老人ホームに入居するには最低2年~3年掛かりますので、通常民間の有料老人ホームに入るケースが多いようです。

民間の有料老人ホーム入居の場合、入居金:500万円以上、月額利用料:20万円(公的介護保険料以外)掛かります。

預金・年金等から支払えられれば問題ないわけですが、個人的な意見として、上記の統計から鑑みて、女性の方には保険金500万円相当の民間の介護保険加入をお勧めしたいと思います。

当然、民間の介護保険加入の代わりに、将来必要になる介護の資金を預金・運用等で貯めておく事も可能です。

これは、生命保険加入と預金するのはどちらが有利なのか常に議論されているテーマです。

この結論は、最終的な段階でしか判明しませんが、

1.保険料を支払い終わるまでに保障が必要になる事を優先し、保険に加入する。

2.保険料と同額の資金を預金した方が有利なので、預金を優先する。

どちらかの選択になると思われます。

それでは、民間の介護保険の保障内容を説明していきましょう。

保障内容のチェック・ポイント

1.要介護状態の認定基準:公的介護保険連動型又は非連動型(保険会社独自の認定基準による)

公的介護連動型の方が、透明性があると思われます。

2.必要な要介護度

3.要介護状態になってから保険金が支払われるまでの期間

4.保障期間:終身タイプ・定期タイプ

5.解約返戻金の有無

終身タイプでも、低解約返戻金型だとー保険料は低いがー、要介護状態にならないで死亡した場合、当然介護保険金は支払われず、死亡給付金も非常に少額になります。

終身タイプで、利差配当付きであればー保険料は高くなるー解約返戻金も年数が経てば返戻率は100%を超えますし、死亡保険金も介護保険金と同額に設定されています。

1.保険料の低い低解約返戻型(終身保障)・終身払

か

2.保険料の高い利差配当付き(終身保障)(歳払済)

を選択するかは、個人の好みだと思います。

なお、平成22年改正により、平成24年1月1日以降に締結される生命保険について、新たに介護医療保険料控除が創設され、従来からの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と合わせて、それぞれの控除上限を4万円とする合計12万円の生命保険料控除が可能となりました。

参考までに、民間介護保険の資料を添付します。

民間介護保険

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます