地すべりと山崩れ

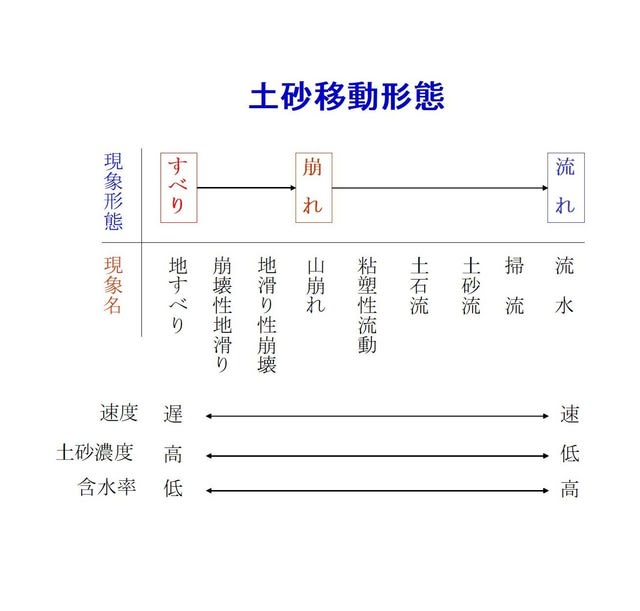

地すべりと山崩れを違う現象とは考え難い。 両者は見た目で区分され、違うものとし、研究者により盛んにその違いが議論されてきた。正に一世を風靡した感がある。更に、地すべりと山崩れの中間的現象も指摘され、地すべり性崩壊や崩壊性地すべりなどと表現された。更に近年、高速地すべりや深層崩壊などの現象も指摘され、益々混乱してきている。 対策の必要から、両者を区分するために違いを定義する必要に迫られ、特に地すべりを定義することが行われてきた。いろいろ提案されたが、本質的でないことは明らかである。例えば、小出博氏の定義は滑稽である。定義の基準がメチャクチャである。第三紀層は地質で、破砕帯は地質構造である。そして、温泉は、どちらかといえば構造に近いものである。第三紀層地すべりがあれば、第四紀層地すべりがあり、古生層地すべりがなければならない。少なくとも分類するときの基準が同一でなければならないのである。 小生、地すべり調査に携わってきたが、地すべりはほとんど地質に関係なく、構造上の弱い位置で発生していた。第三紀層内の地すべりであっても、ほとんど破砕された位置で発生していた。いわば、小出氏のいう破砕帯地すべりである。分からないのが温泉地すべりである。温泉地もしくは温泉変質した位置で発生すれば、温泉地すべりになるのだが、無理矢理理屈づけたような気がする。要は地質より、土質・岩質を要因とする方が素直ではないかと思う。 発生位置による地すべりの分類や山崩れとの違いなどは、行政上の必要から行われてきたように思う。科学的ではなく、本質を著すものではないと思う。日本では、土砂が動く現象を、「落下」・「すべり」・「崩れ」・「流れ」と表現し、英語のlandsulideに比べ、非常に機微に富み、情緒豊かに性状を現していると思う。 「すべり」と「崩れ」を取り上げると、「すべり」は、物体の変形がないことを意味し、「崩れ」は元々の形を残していないことを意味している。これを土層の挙動としてみると、後出図のように、運動形態は、「すべり」→「崩れ」→「流れ」と連続している。地すべりは「すべり」で土層の変形はみられず、山崩れは「崩れ」で土層の形状が全く変形してしまったものである。インドネシアの地すべりがこれに相当する。 言い換えると、地すべりは、土の骨格構造を残した状態を指し、山崩れは、骨格構造が崩れた状態を指している。いわゆる液状化である。他の例を挙げると、流水の場合層流と乱流があり、ある流速を超えると水分子は乱れ、層流は乱流状態に移る。 雪崩では、全層雪崩と表層雪崩があり、全層雪崩の場合、斜面に雪層が残った状態は地すべりと同じですべり状態(クリープ)にあると言える。より速度が増すと、雪層は攪乱されいわゆる雪崩状態になり、雪層は崩れる。表層雪崩では、初動時は表層のすべりであるが、速度を増すと液状化し高速で流下する。火砕流も同様と考えられる。この場合、液状化をもたらすものは、空気である。 山崩れは、単体として独自の現象とみられているが、時間を引き延ばしスローモーションでみると、「すべり」から始まっているものと考えられる。流水の場合と同様、速度が速くなると、「すべり」から「崩れ」へと移行する。小生の簡易な計算(流水のフルード数を応用)では、土層の骨格構造が破断し崩れ状態に移行する速度は、おおむね、1m/secとなる。 土層は骨格構造が破壊されると、土粒子と水・空気が混合し、いわゆる液状化が起こり、山崩れ状態になる。山崩れが流動するためには、相応の水量が必要になり、降雨量が多いと土石流(流れ領域)へと発達する。土の骨格構造は、移動速度が速くなることにより、自ら破壊される(乱流領域)。また、地震のように急激な力が加わると瞬間的に高速度が発生し、同じように骨格構造が破壊される。 地震の場合、重力の加速度1g(980ガル)では堅固な土層であっても、2.5gや3.0gになると、土粒子の重量が瞬間的に2.5倍や3.0倍になり、骨格構造が破壊されるのである。すなわち、地震によるいろいろな現象を考えるときには、日常的な1gの加速度の下では考えられないような現象が発生するのである。言い換えると、地震で発生する現象を、日常的な1gで評価するのは間違いということになる。 さて、土層にしても、空気・水・雪・粉体などでは、物性として同じような挙動を示す。これに共通する物性は、粘性である。粘性を基本とすれば、これらは全て一つの数式で表すことができるだろうと考えているが、小生数学的素養が至らず、数式を組み立てることはできない。しかし、ものの考え方として間違いないと思っている。 再度山崩れについて説明を加えると、山崩れの初動は「すべり」である。速度を増すと骨格構造が破壊され「崩れ」領域となり、土粒子と水・空気が混合する。いわゆる液状化である。動くことにより土層は自ら骨格構造を崩して行くのである(層流と乱流)。 より速度が増すと、土粒子と水が完全に混ざり、土石流へと発達する。「流れ」領域である。そして、すべり→崩れ→流れへと変化する過程で中間的現象が存在し、この中間的現象にいろいろな名称を与えているのである。 以上、地すべりと山崩れの関係を述べたが、液状化について付け加える。粒子の液状化が発生するのは相手が水とは限らない。空気との混合で液状化が発生する。火砕流・雪崩・小麦粉など粉体の流動がこれに相当する。