1日もあれば、手直しできると思っていたが 久しぶりにサンハヤトの基板をながめると

裏と表が頭の中でリンクしない。製作した当時はトレース紙を使い 裏側パターン図に

パーツを記載したものを作り、それでチェックしていた。が、それが見当たらない。

というか後日のことを考えて管理しておくということまた頭が回らなかった。

今もそうだが、、、。

さてNo.167が発表されてから早や10年が過ぎている。ということでこれを機に回路にも

少し手をいれてみることにした。2SK1530化の結果がうまくいかなかった場合、2SK2554に

戻すにしても、最新の回路にしておきたかったから。

で、参考にした回路は金田氏の「オーディオDCアンプ製作のすべて」(下巻)の第9章

p49にある 4Ω負荷の回路だ。

この回路と異なるのは、

・初段のカスコード用の石が、No.167で使われていた2SD756のまま。

・ベースに入っているツェナーが16Vのものがなかったので15Vのもの

・初段のマイナス電源をトランスの関係で、54Vと下げたこと。

・MFBは省略

・2SK214の前に置かれる電流制限用の石も省略。

・終段の電圧は50V

ということで、

(1)まずは電源トランスの入れ替え。

と、遊んでいたカットコアのでかいトランスを引っ張り出してきて、いざ取り付けようとした。

が、これがやっかいだった。作った当時のことを思い出した。このトランスはシャーシに

そのまま取り付けるとケースの高さより8mmほど高くてハミ出してしまうのだった。

それで、シャーシにトランスを落とし込むようにしていたのだ。

そのためにトランスを載せるアルミ板を作り、シャーシから吊るという方法を取っていたことも

思い出した。トランス大の穴をあけたので、強度が下がるので、L型アングルを渡していた。

そのトランスを載せるアルミ板とL型アングルを倉庫から探し出すのに小一時間かかった。

そのあとも、微妙に取り付け穴の位置が違っていたりで、半日がかりの作業となった。

実は、今回使ったのは、当時取り付けたものより、少し古いタイプのようだ(当時のものは

SATRI-ICのパワーアンプ用に今も使っている)。

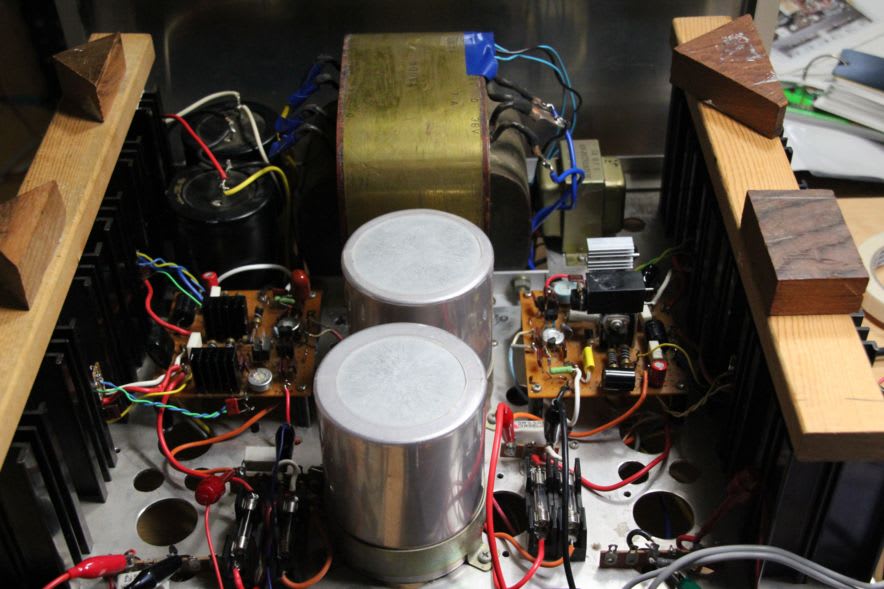

で、トランスを載せたのが、この写真だ。

このシャーシは構面にパネルがないため、強度が弱い。おまけにトランスが放熱器よりも高いので

裏返して作業するのに安定しないので、放熱器の上に木片を付けて作業している。

(2)カスタマイズ&調整

基板の裏と表を何度も見ているうちにようやく、パターンが頭に入ってきた。

・終段をドライブするのもソースフォロアーを止め、ダーリントン接続にする。

・位相補正のコンデンサを180pFから 330pFに変更。

・いくつかのツェナーダイオードの取り換え。

夕方頃には、片方の作業が終わった。

次は、調整だ。

・初段のみに電源を供給し初段のドレイン電流を測る。指定の4.5mAに近い4mA流れているので

良しとする。

シャーシに取り付け、+-38Vも供給。ただし、終段のドレインへの結線は外しておく。

820Ωのスケルトン抵抗の両端の電圧が 4Vくらいまで発生できることを確認。

次は残りの基板ということで、所定の作業を終え調整となったが、ここから、ちょっとミスを

した。ミスというか、状況把握がまずくて しなくていいことまですることになってしまった。

事の顛末はこうだ。

・初段のチェックのために、2SD756のコレクタ電圧を測ったら、左右の電圧値が極端に違う。

入力側の方が本来77Vくらいのはずが85Vくらいで、片方は44Vしかない。

両方で9mAほど流れるのが、片方に集中している。

・これはてっきり入力側の2SD756か飛んだか、作った当時2SK117のペア組をキチンとしなかったの

だろうと早やとちりをしてしまった。

面倒ではあったが、2SD756を取り換え、2SK117も別のペアと取り換えた。

が、状況は変わらない。

おかしいので、各部の電圧をチェック。するとK117のソース電圧が3Vも出ている。

こういう現象は、初めてだった。もう夜も更けてきたので この日は諦めて寝た。

翌日は、あらためて 回路と基板を眺める。で、もう一度、初段周りの電圧を測ってみた。

すると右のK117(回路図の右側)のゲート電圧が3Vもあるではないか。そう、出力点の

DCバランスが崩れた状態で、これがK117のソースに入っている半固定VRの調整の範囲を

越えていたのだろう。ということで、K117のゲートをアースに落としてやると あっさりと

解決した。ということは、最初から何も問題なかった訳だ。

(3)音出し

ということで、ここから先は、調整は普通に進み、K1530のドレイン電流も450mAくらいまで

上げることができるのを確認。安全を見て200mAに設定。電源OFFにして、暫くおいて電源ON。

電流は、100mAくらいからスタートし徐々に増えていく。これは窪田式のときと同じだ。

さて、音のほうはというと、やっぱり当たり前だが、終段に32Vかけたときと大差はない。

電圧が上がった分、それなりに出力はアップしているはずだが、音の傾向は変わらない。

試しに、オークションで入手したデカいケミコンをケース外に増設してみた。

劇的に変わったと言いたいが、ほんの少し低音の力感が増したように感じた。

2SK2554とどこが違うのか、今は比較できるアンプがないので、別に作ってみる必要があるが、

私の感じとしては、低域の音の立ち上がりのスピード感が2SK2554の方が上回っているのでは

なかろうか。それと、これは金田氏もよく書いておられるが、高域の音の力強さ、輝きは

この石の特徴のようだ。やっぱり、金田式パワーアンプの出力アップには2SK2554のBTL接続

しかなさそうだ。寄り道せずに、あと2台作るのが早道かも知れない。

<< 一応 出来上がりの写真 >>

これも結局、近いうちに 2SK2554版に戻すことになるだろう。

結局、現在のアンプ構成は 以下のようになっている。

EQ+Lineアンプ : No.218ほぼ オリジナルの回路と石で構成。

高域アンプ : 窪田式パワーアンプ(30V仕様)

低域アンプ : 適当に作った BTLアダプタを介して2台のアンプを使用。

Lch : 金田式 MOS-FET仕様 No.167に準拠 02年発表後、その前のバージョンに手を加えて作った。

その後、保護回路も入れずに使い続けている。実に安定している。

Rch : 30年前位から使っている Chiris Kit (公称出力35Wくらいか)。ケミコンのみエルナーの

audio用に替えただけだ。このアンプも考えてみると、金田式の初期に使われた石を使った

アンプなのだ。DCアンプではないが、なかなか捨てがたい。音も金田式アンプに近い音を出すので

手持ちのアンプの中では、音色が近いので最終的に使うことになった。あくまでも暫定であって欲しい。

と、こういう構成で 暫く行くことに決めて、普段 聴きなれたCDやレコードを聴いていると、何となく出てくる音の全体の感じに

違和感を持った。低域のTAD1601の駆動力ばかり気にしていたので、気が付かなかったのだろう。

なんとなく低域と高域の繋がりが悪い。

ふと、No_218の記事にマルチアンプ用電流伝送のことが書かれていたを思い出した。私には関係ないかと

ろくに読んでいなかったのを、あらためて読んでみた。10KΩのインピーダンスを持ったCR型フィルタはそのままでは

ダメなのだ。記事にはその場合はマルチアンプ用I/Vコンバータを使うように書いてある。

要するに電流伝送プリは、送り出しのインピーダンスが高いのだ。受け側のインピーダンスが低くないといけない。

なので、そのまま従来のフィルタは使えないのだった。

かといってすぐにマルチアンプ用I/Vコンバータを作るのも面倒だ。今の時点で、電流入力のパワーアンプを作る

つもりはない。ということで、ハイインピーダンスでの送り出しの趣旨に反するが、インピーダンス変換のバッファを

作ることにした。2SK170+2SJ74によるコンプリのバッファを急遽作り プリ・アンプに組み込んだ。

手持ちの石だと IDSSが大きかったので、ソースに入れる抵抗を増やして電流が3mAほど流れるように

調整した。さすがに前段にAOC回路が入っているだけあって DCのドリフトは 1mV前後に収まっている。

この程度のDC電圧であれば、パワーアンプと直結しても問題ないとは思うが、念のためコンデンサで

直流をカットして送りだしている。

これで、低域の高域の間にあった 違和感が消えて 滑らかにつながるようになった。

窪田式FETによるパワーアンプの音が、スッキリした淡白な音だと書いた後、よくやるミスのことが思い浮かんだ。スピーカー接続の位相ミスだ。使ったケーブルの極性を間違えていた。

道理でBTL接続にしたら何となくVRを上げていっても、音量が上がらなかったはずだ。

金田式2SK2554のアンプの音量は上がっていくのに。

てっきりBTLアダプタのクオリティが低いからだと思っていた。

これを正常な配線に戻し、再度チェックすると、かなりいけた音になってきた。

低音域で2-3度低い音の雰囲気が感じられるようになった。

ということで、現在のアンプのレイアウトは

・Left ch 低域 :金田式 2Sk2554のBTL接続アンプ

・Right ch 低域:窪田式2SK1530シングルPPアンプ

・高域のアンプ:Satri-IC使用のパワーアンプ(推定出力70W)

という具合だ。

<<トラブル続き>>

初めてのタイプのアンプなので、音出しまでにかなり手こずった。

(1)終段は配線せずに、ドライブ段(2SK213と2Sj76)までをチェック

電源を入れて各部の電圧を測っていたら、煙が出た。-側の2SJJ76のソースにつながっている

100Ωの抵抗からだった。これは致命的なミスだと再度基板をチェック。配線にはミスはなさそうなので

100Ωを切り離し、その前段までをチェック。上下対称の回路なので、+側、-側とも同じ電圧が

出るので、チェックしやすい。初段の2SJ109の片側のドレインに電圧がかかっていないのを発見。

基板の表側から石の足にテスターを当てると電圧が0Vだ。基板の裏側(パターン面)には正規の

電圧が出ている。ということで半田付け不良だった。何しろ、この手のDualFETはピンの間隔が狭いので

手書きのパターンだとかなり細くなりうまく半田が乗ってなかったのだ。念のため6本とも半田コテを当てておく。

(2)これでOKだろうとドライブ段も配線し、電源を入れ100オームの両端の電圧を測るとなんと

20V近い電圧が出た。これの原因はすぐに判明。金田式を作っている癖で、半固定VRを半時計回りに

一杯絞った状態にしてONにしたからだ。このアンプは反時計回りでバイアス電圧は高くなるのだった。

パターンは記事どおりなので窪田氏の流儀なのかもしれない。

(3)それでも、VRを絞った状態でも、4V以下にならないので、しばし悩んだ。

実は、参考にした記事では、2SK1530は何ら温度補償対策がとられていない(MJ誌’96年9月号)。

しかし、その後の記事((MJ誌’98年11月号リファインシリーズ24)では、温度補償対策として

HV23Gが使われていたので、それを真似てみた。ところがどうも、こいつが原因だとわかった。

若松通商で調達したが、店の人に、「それは製造されていない。似たようなのがある」ということで

購入していたものだった。ま、内部抵抗を測らずに使った私のミスだが、サーミスタと同じくらいの

100-300Ωかと思っていたが、1KΩくらいあったのだ。ということで、別の記事を探してみたらリファインシリーズ30

では100Ωのサーミスタが使われていたので、これと取り換えた。

これでやっと記事に書いてある調整方法どおりに動作するところまでこぎつけた。

手元の適当なアルミシャーシの上に放熱器を配置(シャーシとは両面テープで止めてあるだけ)し、終段の電源ラインには

+-の両方にFUSEを入れる。スピーカーのラインにも入れる。何しろ、なんにも保護する仕組みが備わっていない。

さて、片CHづつ既定電圧と規定の電流に設定できたので、音出しをしてみようと、プリアンプと接続し、電源をONしたところ

片chの電流計(アナログテスターで代用)が振り切れた。「あ!! 発振か」と力が抜けた。発振防止用のコンデンサを

指定の20PFの倍くらいにしてみたが止まらない。もう夜も遅くなり疲れたので中断して寝た。

翌日、あらためてアンプを眺めていたら、なんとまあ、初歩的なミスをしていた。基板とシャーシ間のアースを取ってなかった。

だから、片chだけに症状が出たのだろう。シャーシへアースを取り、無事解決。

(上の写真の 手前 二つのfuseの間にあるラグ板がそれだ)

<<温度補償がうまくいかない。>>

音は無事に出た。金田式とは、随分、雰囲気が違う感じだ。あっさりとした音とでも言えばいいだろうか。

低音も音域的には出ているが何となく軽い感じだ。石は全て何らかの形て使っていたものばかりで、新品なのは抵抗くらいなのでエージングを待つ必要もない

と思うが、、、、。電源電圧が48Vなので、あまり電流を流すのも怖い。が250mAほど流すと低音も力が出てくる感じだ。記事の指定は200mA。

ところが、電源投入後、7-8分あたりから少しずつ電流が増えてくる。15分くらい経つと300mAも超える。落ち着く様子が見られない。

放熱器もかなり暖かくなっている。記事では、サーミスタを終段の石と熱結合する必要はないと書いてあるが、金田式と同じように、

簡単に2SK1530に張り付けてみた。これで、一応、温度補償ができたかに見えたが、電流が増加する時間がスローになっただけで、

やはり上昇傾向は止まらない。記事の写真からすると結構大きな放熱器が使われているので、放熱器が小さいのだろうと

下の写真のように、手持ちの放熱器を2階建てよろしく載せてみた。が、これでも、まだ完全とはいえない。

やっぱり、もう少し大きな放熱器に取り換える必要がありそうだ。

この2週間ほどは、BTL方式を用いて 低域アンプのパワーアップを

試している。久しぶりに ウーファを Gauss5831からTAD1601に

替えてみたら、やっぱりTADの1601の方が、低域の音が下がる。

一般人が入手できるウーファユニットとしては これが最強かも

知れない。

さて、そのウーファを駆動するためのアンプをどうすべきかとこの

2週間ほど手持ちのアンプの中で試行錯誤してみた。

金田式MOS-FETのアンプは、BTLアダプタを繋いでも特段の問題も

なく使えた。もう片方には、

(1)クリスキットⅡ(公称出力35W)、

(2)上下対称型のアンプ(推定出力25W)

(3)SATRI-IC使用のアンプ(推定70W出力)

を試してみた。音の傾向を別にすると(3)がすごく力強くて

良かったのだが、TEST段階では問題なく動作したが、入力側のケーブルに

モガミを使ったら みごとに発振してしまった。

スピーカーから「ブーーーン」という唸り音が出たときには、

「しまった」と冷や汗ものだったが、スピーカーは何事もなくて

一安心した。

(2)は、何となく音場や力感が合わない感じで パスした。

(1)は、古の金田式アンプに使われていた石を使っているせいか

音色が合うので、これを試すことにした。

ただ、BTL接続にすると、石に流れる電流が増えるみたいで

ヒートシンクがかなり熱くなった。

緊急措置で、ヒートシンクを2階建て状態に 追加して 何とか

使える状態になったようだ。

ただ、終段の 2SA627と2SD188のシングルppだと 荷が重いようだし

電源トランスも熱くなるので、なんとかまともなアンプを調達しようと

思った。

で、触手が動いたのが 窪田式アンプだった。

幸い 2SK1530と2SJ201が手元にあるので、これに手持ちの50V供給できる

電源トランスを使い BTL接続向けのアンプを作ることにした。

パーツはほぼ手持ちで足りるようだった。

指定のTRは揃わないが、なんとか代替品でいけそうだった。

ということで、4日前から プリント基板を作り、パーツを取り付け

昨夜から調整を始めたが、やっぱり思ったように簡単にはいかない。

調整方法も初めての方法だし、エッチングが悪くてパターンが切れて

しまった基板を使ったりしたもので、昨夜から 基板のミス探しと

調整で 疲れてしまった。