洋館を見た後、またガラッと変わって純和風バージョンの報国寺です。

ここは、私のお気に入りのお寺です。

とにかく落ち着く場所。

昔は何もなくてもっと素朴だったような気がするのですが、

もうかなりの年月が経っているので、私の記憶も怪しげです。

人力車もあったりして、観光が進んでいますね~。

門をくぐる前にはお決まりの案内板です。

では、ここで報国寺について・・・

●宗派 臨済宗建長寺派

●山号寺号 功臣山報国寺

●建立 建武元年(1334)

●開山 天岸慧広(仏乗禅師)

●開基 足利家時

足利、上杉両氏の菩提寺として栄えました。

開山は五山文学を代表する天岸慧広(仏乗禅師)です。

仏乗禅師は、中国より招聘された円覚寺の開山・無学祖元に師事し、

のちに中国へ渡って修行した高僧です。

開山自筆と伝えられる「東帰集」や、自ら使用した「天岸」、

「慧広」の木印は国の重要文化財で、鎌倉国宝館に保管されています。

孟宗竹の竹林が有名で、竹の寺とも言われています。

●山号寺号 功臣山報国寺

●建立 建武元年(1334)

●開山 天岸慧広(仏乗禅師)

●開基 足利家時

足利、上杉両氏の菩提寺として栄えました。

開山は五山文学を代表する天岸慧広(仏乗禅師)です。

仏乗禅師は、中国より招聘された円覚寺の開山・無学祖元に師事し、

のちに中国へ渡って修行した高僧です。

開山自筆と伝えられる「東帰集」や、自ら使用した「天岸」、

「慧広」の木印は国の重要文化財で、鎌倉国宝館に保管されています。

孟宗竹の竹林が有名で、竹の寺とも言われています。

と、書かれています。

因みに、足利家時は尊氏の祖父だそうです。

ここは苔も多いのですね。

苔についての説明もありました。

報国寺に生息する苔

砂苔、小杉苔、玉苔、銀苔、尻尾苔、立苔、檜苔、水苔、

アラハシラガゴケ、ホソバオキナゴケ、コバノチョウチンゴケ 等

他十数種類

砂苔、小杉苔、玉苔、銀苔、尻尾苔、立苔、檜苔、水苔、

アラハシラガゴケ、ホソバオキナゴケ、コバノチョウチンゴケ 等

他十数種類

だそうです。

山門、正面から見た所です。

こちらは「薬医門」と呼ばれるそうで、平成19年3月に再建されたとのことです。(拝観パンフレットに記載されていました)

名前の由来はわかりません。

山門をくぐると、パッと緑の世界が広がって、

確かに苔がたくさんある様子がわかりました。

まるで毛足の短い緑の絨毯でも敷き詰めたような柔らかさが、見ているだけで伝わりました。

瓦屋根のこういう曲線、何故か心惹かれます。

とにかく緑がきれい。

アジサイもまだ咲いていてくれて・・・。

これがホントの紅一点?(笑)

(すみません・・・)

水の流れる音が気持ちを涼しくしてくれました。

本堂です。

報国寺本尊・釈迦如来坐像(鎌倉市指定文化財)がまつられているそうです。

ここで年中行事も行われるそうです。

お参りをした後は、

この先で竹林を眺めながらお茶が飲めるそうなので・・・

と、その前に鐘楼がありました。

茅葺きの鐘つき堂です。

大正時代の関東大震災までは本堂も茅葺きだったそうです。

ここでひっそりとたたずむ茅葺きの鐘楼はその本堂の面影を残しているのだとか。

地震さえなかったら・・・。

去年のあとだけに、天災の恐ろしさを痛切に感じます。

大晦日にはこの鐘もつくのでしょうか・・・。

除夜の鐘を聞くと、一年の締めくくりで身が引き締まりますね。

日本の年越しは、落ち着いた中で静かに一年を振り返ってみられて良いものです。

いよいよ、この先が竹林です。

お寺さんは、どこに行ってもお掃除が行き届いていて気持ち良いです。

辺り一面、孟宗竹です。

地面を覆い尽くす竹の葉っぱたち。

子どもの頃に地震が起きたら、竹林に逃げなさい。

と言われたことがあります。

竹林の地面は根が張っているので地割れしにくくて安全だと言うのですが・・・

本当なのかしら?

空からは、わずかな陽射しが入ってくるだけで、涼しい風が竹林の間を通り抜けていきます。

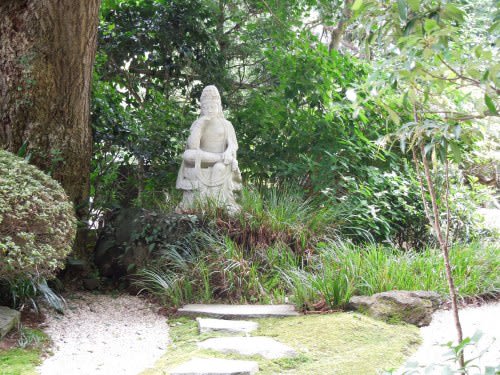

小さなお地蔵様がところどころに祭られていたりします。

袴が取れずにそのまま大きくなってしまった姿が、

可愛らしいというか、ちょっとお茶目な感じがしました。

休耕庵(茶席)です。

横長に椅子とテーブルがあって、竹林を見ながらお抹茶を頂けます。

もう少し先に行った左側で料金を支払います。

お茶代を支払う窓口に来てみると、ここにもアジサイ。

それも八重のピンク。

ちょっと珍しいと思いました。

干菓子とお抹茶セットで500円。

ちょっと人が多くて、庭園を眺める席がいっぱいでしたが、

順番待ちをして、ようやく軒下の椅子に腰をおろしました。

竹林の横には崖の上から流れ落ちる小さな滝が・・・。

その水を見ているだけで、涼しくなりました。

そして、目の前はやはり竹林。

歩き回った疲れも少しとれたので、そろそろ腰を上げて移動です。

あまりゆっくりしていると、後半巻いていかなければなりませんからね。(笑)

裏庭を回って行くと、やぐらが見えました。

このやぐらは、足利氏一族のお墓らしいです。

やぐらとは、前回「旧華頂宮邸」でも少し触れましたが、

岩肌をくりぬいて造られた横穴式墳墓です。

平地が少なかったので、このような形の墳墓になったそうですよ。

賢いですね~。

鎌倉を歩いていると、やぐらはところどころで見かけます。

この土地独特の墳墓です。

このように鎌倉には、他にも山をくり抜いて造った「切通し」など、いろんな特徴あるものが見られて面白いです。

そして、ここにも涼しげな水が流れていました。

竹から流れる水にはどことなく品があるように感じます。

五輪塔ですね。

これはお墓の墓石や供養塔のようなものですね。

この五輪塔も鎌倉ではよく見られるものです。

ついつい、ここでは長居してしまいました。

俗世間から離れたような錯覚と、

静かな落ち着きの中で、時間の経つのを忘れてしまいました。

この後は、鎌倉駅に戻って江ノ電に乗ります。

そして、長谷へ・・・。

欲張り小旅行は、まだまだ続きます。

にほんブログ村

にほんブログ村 茨城 その他の街情報

にほんブログ村 季節の花

にほんブログ村 ひとりごと

孟宗竹の林

見事ですねぇ

圧倒されますが、ホッとしてくるのは

何故でしょうか

ありがとうございます

やはり、こうした風景は心が落ち着きますね~

山門、石籠、瓦屋根、石地蔵に抹茶。。。

日本人の心に響きます♪

日本を代表する風景とでも言いましょうか。

落ち着きますよね。

minorpoetさんの心にも響いていただけたのでしたら、嬉しいです。

大切に守りたい風景です。

竹林を目前にした一瞬、その見事さにため息が出ました。

でも、確かにホッとするのですね。

何ともいえない落ち着いた雰囲気が、ずっとその場から離れさせない不思議な力を感じました。