今回は音楽の紹介です。それと、カセットデッキとハイレゾ・ラジカセの2つを紹介します。皆さん動画を見て下さいね。どうか付き合ってやって下さい。暫く更新を休みます。過去記事とコメントも宜しく!!

音楽は素晴らしいものです。私は何の音楽でも聴きます。音楽を隔てては聴きません。ジャズでもモダンジャズ、ハードバップからフリージャズまで、何でも聴きます。特に元気が出ない時やら、思索したい時など、フリージャズを聴くと、やる気になりますね。ロックも例えば「ビートルズ」からハードロックの「レッド・ツェッペリン」、プログレの「イエス」見たいに何でも聴きます。そしてブルース、デルタ・ブルースの「ロバート・ジョンソン」からテキサス・ブルースの「アルバート・コリンズ」モダン・ブルースの第一人者「 BBキング」、ブルースハープでは「サニーボーイ・ウイリアムソン」「リトル・ウォルター」「シュガー・ブルー」「キム・ウイルソン」「ビリー・ブランチ 」などを良く聴いて居ます。前に職場に居た、自称ブルースマンの同僚にソニーロリンズの「アルフィー」を聴かせたら、あんなのは駄目だとか言って居たけど、ジャズ、特にソニー・ロリンズのモダンジャズ・ブルースは純粋のブルースと比べたら解釈の仕方が全然違う。アバンギャルドなのですよフレーズが。ブルース・オンリーだとオリバー・ネルソンのフリー・ブルースなどは聴けないのです。クラシックも「チャイコフスキー」やら「バッハ」「モーツアルト」と何でも聴きます。前に病院に入院した時にロックバンドのボーカリスト(結構名が知れた人)と一緒になったのですが。ジョニー・マーズのアナーキーなブルースハープを聴かせたら、「ビックリした」と言って居たけど。あの、フリージャズ奏者の「阿部薫」はサックスの他に、ハーモニカでフリージャズを演奏して居た。私は影響を受けて居ます。このgoo・blogに居る。みゃー大工さんはクラシックのバイオリニストだが、ロックのミュージシャンがクラシックの演奏をして居る物も好きだそうだ。ソプラノ歌手の井上素子さんも音楽理論が凄いです。二人とも可也なテクニックを持って居られるのだろうと思います。私はお恥ずかしながら、音楽理論は独学です。だから彼女ら見たいにクラシックの下地がきちんとある人は尊敬して仕舞う。ただ、私はブルースを主に演奏するので、黒人の様に、フィーリング一発的な面も確かにある。しかしクラシックの音楽理論をちゃんと勉強した人には敵わない。お二人とも演奏も歌声も凄いのだろうと思う。まあ、音楽は色々と聴いて来てそれなりに血肉に成っては居ます。ジャズのバッパーだったチャリーパーカーは「ドボルザーク」を良く聴いて居たそうだ。音楽に区別は無いのです。下はフリーサックス奏者の演奏です。始めの頃はめちゃくちゃに聴こえるかも知れませんが、ちゃんと聴くと和音分解で吹いて居る事が判ります。まずは、皆さん御馴染みの「サマータイム」から続けてお聴き下さいね。腹の底から絞り出して絶叫する、サックスの雄叫びをどうぞ。

Akira Sakata 坂田明 - Summertime

坂田明 Live in Okinawa 2013.03.20 in groove

坂田 明 Ballad For Taco

Archie Shepp Quartet - God Bless the Child

Archie shepp quartet - Cry me a river

Petite Fleur - Archie Shepp Quartet

阿部薫 9/25

阿部薫 1977.9.24 福島「パスタン」

皆さんは日本人のブルースハーピストたちを知って居ますか?確かな音楽理論に裏付けされた演奏で有名な西村ヒロさん。この人は俳優でもあります。彼の演奏はダイナミックで居てグルービーです。最近では、永井隆さんと「ブルース・ブッチャー」と言うバンドで活躍をして居たコテツさん。あと「モンスター大陸」で有名な千賀太郎君。また私のブルースハープの師匠である今は亡き、モダン・ブルース・ハーピスト。日本が世界に誇るウイーピング・ハープ・セノウこと、妹尾隆一郎さん。リリカルな深沢剛さん。「アリ」の愛称で呼ばれるオールマイティ・ハーピスト、松田幸一さん。ダイナミックな演奏で知られる、石川二三夫さん。他にもおられますが、今回はこの人達の演奏を挙げて置きます。ブルースハーピストを知らない皆さん。初めてブルースハープを知った人も是非此処で聴いて行って下さい。

BLACK BULLET / Beat Beat Beat - Japanese Harmonica Band

ブルーズ・ザ・ブッチャー+うつみようこ "Hound Dog "

M1 The Call Performed by MONSTER大陸

Gin House Blues/ウィーピング・ハープ・セノオ

Five Long Years_Weeping Harp Senoh_03

In A Sentimental Mood * Harmonica by 深沢 剛 Takeshi Fukazawa 2004

松田幸一&古橋一晃 「ミケランジェロ」

2012-19/27@BT 小出斎and石川二三夫 Blues Duo Live 2

さて、フジコ・ヘミングというピアニストは、皆さんもうご存知でしょう?彼女は若い頃天才ピアニストと謳われましたが、耳が難聴になり、第一線を離れて居ました。彼女は60歳位の時にNHKのドキュメンタリーで再発掘されて紹介され、人気が出て、今や世界に名だたるピアニストです。しかし彼女は、ミスタッチをしたり、独自の解釈で弾いたりして、クラシックを聴き慣れて居る人たちからは評価が低いです。しかし私は彼女が好きです。彼女の演奏にはソウルがあります。そんな彼女が世に出る切っ掛けと成ったNHKのドキュメント番組です。観て下さいね。

ふじこヘミング 1

彼女の演奏です。。。

フジ子・ヘミング~ノクターン第2番/ショパン

フジ子・ヘミング~愛の夢

Ingrid Fujiko Hemming - La Campanella -ラ カンパネラ

此処で、もう一人盲目のピアニストを紹介して置きます。辻井伸行さんです。

辻井伸行《ショパン:幻想曲》Fantaisie f-moll

辻井伸行[ショパン 英雄ポロネーズ]《Chopin Heroic Polonaise performed by Nobuyuki Tsujii》

次はプログレッシブ・ロックです。「イエス」のキーボード奏者のリック・ウエイクマンです。

Rick Wakeman - Jane Seymour(ジェーン・シーモア)

Rick Wakeman - Catherine of Aragon(アラゴンのキャサリン)

そして、このblog恒例のイアン・アンダーソンです。

Ian Anderson flute solo 1976

Ian Anderson / Jethro Tull / - Bouree (2005)

最後に、キング・クリムゾンです。

King Crimson - In The Wake Of Poseidon (OFFICIAL)

此処では変り種をひとつ。ザ・ピーナツが歌うエピタフです。グレック・レイクもビックリな出来栄えです。

The Peanuts - Epitaph

最後にブルースです。

Texas Flood

B.B. King - The Thrill Is Gone ( 1969 ) HD

Blues After Hours - Pee Wee Crayton

さて、此処まで音楽を挙げて来ましたが、どの演奏も初めての方には入り易い物を選びました。私よりも音楽通の方は沢山おられると思います。そんな方は冷やかし程度に、音楽を余り知らない方はこの機会に此処で聴いて見て下さいね。音楽を知りたい方の切っ掛けになればいいなと思っています。此処まで聴いてくれて有難う御座いました。m(_ _)m

カセットテープで音楽を聴こう。。。

■カセットテープを知らない世代が評価

現在、渋谷や中目黒という若者が多い土地を中心に、続々とカセットテープを扱うイベントや店舗が生まれて居る。ビームスが展開する音楽部門「BEAMS RECORDS」は、15年3月にカセットテープを集めた企画展を開催した。14年に渋谷にオープンしたHMV record shopではアナログレコードとともにカセットテープを精力的に取り扱っており、15年の夏には中目黒に中古カセットテープ専門店「waltz(ワルツ)」がオープン。店頭にずらりとカセットが並んだ姿に古くささはなく、どこも現代風にアップデートされスタイリッシュな印象だ。

「14年のオープン当初から、米国をはじめとする外国ではカセットテープの売れ行きは好調でした。日本で盛り上がりを感じるようになったのは15年のはじめ頃。以来、当店でもカセットテープのコーナーを徐々に広げて居ます。20代の女性がプレゼント用にラジカセとカセットを購入して言った事もありましたね」(HMV record shop 渋谷・竹野智博さん)

「現在はミュージシャンやクリエイターといった影響力のある人達が、こぞってカセットテープを気にして居る。彼らがSNSに画像をアップすることでフォロワーに拡散され、その人気が若者にも広がって居ます」(waltz・角田太郎さん)

■アナログな音質や面倒くささも魅力の一つに

カセットテープが初めて発売されたのは1962年。発売当初は会議などの録音が主な用途だったが、70年代頃から音楽メディアとしても浸透しはじめる。アーティストがカセットテープでリリースした作品をそのまま聴く事もあれば、自分で録音してオリジナルのテープを作る楽しみもあり広く普及した。ところが、82年に登場したCDの台頭により、その市場は次第に縮小していく。2000年代に入るとmp3と呼ばれる音楽ファイル圧縮技術も浸透し、カセットテープは次第に姿を消していった。

音楽メディアはアナログからデジタルへと変遷を遂げて来た。それではなぜ今、アナログなカセットテープが再評価されて居るのだろうか。カセットテープ収集家の松崎順一さんによると、「単純にモノとしての存在感が、逆に若い世代には新鮮に映った」と言う。

「まず、カセットテープの少し前にレコードのリバイバルが起こりました。レコードはCDよりもサイズが大きく、凝ったジャケットをじっくり眺めたり部屋に飾ったりする楽しみが評価された。カセットテープも、CDとは異なる長方形のパッケージやコンパクトな外観が、リアルタイムにカセットテープを経験して居ない若者には魅力的に映ったのでしょう」(松崎さん)

もちろん、その魅力は外観だけに留まらない。聴くまでの面倒くささやノイズさえも、魅力の一つとして評価されて居る。

「デジタルの音源はきれいですが、徹底的にノイズを消されると人間味がない。いわゆる高音質とは違う、あたたかみのある音の魅力にはまる人は多いです。何でもデジタル化していく現代へのカウンターカルチャーとして注目する人も居ますね」(松崎さん)

「カセットテープはその構造上、デジタルのように1曲だけ飛ばしたり、曲の頭出しなどもスムーズに出来ません。面倒くさいと思うかも知れませんが、かえって音楽とじっくり向き合えるとも言える。mp3の普及や定額制ストリーミングサービスによって音楽が手軽になった今、レコード会社の方達もこの特性を利点として捉え、新たな音楽の流れを作れないか模索しています」(waltz・角田さん)

現在、カセットテープでの新作発表はインディーズのミュージシャンが中心。アイドルグループのでんぱ組.incなども継続的にカセットテープでのリリースを行っている。若者達には「新しいことをやって居る」と評価される様だ。

■今後の展開を握るラジカセの普及

カセットテープの人気再燃に比例するように、カセットテープ・レコーダーの売り上げも伸びている。調査会社GfKジャパンによると、18年の家電量販店におけるカセットテープレコーダーの売上げは数量で前年比20%増、金額で同21%増となった。

しかし、17年12月に新商品を発売した東芝エルイートレーディングの商品企画部によれば、「顧客のターゲット層は60~80代」だと言う。「若者向けにカセットテープが人気を集めて居る事は知って居ますが、現在はまだ市場動向に興味を持ちつつ検討中の段階です」(東芝エルイートレーディング商品企画部)

ラジカセの修理や整備品の販売を手掛ける松崎さんは「現行品の種類が少ない」と言う声をよく聞く。「中には聴く環境がないからカセットを買っても飾って居るだけと言う人も居ます」

最近はカセットテープにダウンロードコードが付いており、音源はデジタルで聴ける様になって居る物もある。デジタルとアナログを融合したうまい手法と言えるが、やはりせっかくアーティストがカセットテープとして作品を発表して居るのだから、アナログの味わいを楽しみたい。

現在、松崎さんは自身がプロデュースしたラジカセを製作中という。先述のBEAMS RECORDSやHMV record shop渋谷など、若者向けのショップを中心に販売する予定だ。

「以前、中古ラジカセの販売を行いました。決して安くはない商品でしたが、売れ行きは好調でした。需要は間違いなくあると思います」(HMV record shop 渋谷・竹野さん)

「アーティストがカセットテープで新譜をリリースする動きは活発になって来ましたが、これに対して良いラジカセが少なかったり、重点的に扱うお店が少ないのが課題でした。いわば盛り上がり方に軸がなかったんです」と松崎さん。「そうした問題が此処3年くらいの間に次々とクリアになって来て居る。16年は『カセットテープ元年』だったと思います」

若い音楽好きの間で、音楽メディアとして再評価されているカセットテープ。ただ昔を知る世代には「懐かしい」、その頃に生まれて居ない若者には「新しい」メディアと、カセットに対する印象は異なる。そこで、カセット全盛期の作品、そして若いアーティストによる新作カセットを、オーディオ評論家の自宅スタジオで試聴して見る事に。インタビュアーはカセットの持つ力量に、そして昭和生まれのオーディオ評論家は若いアーティストによるカセットテープの新作のクオリティーに驚く結果となった。

◇ ◇ ◇

再評価の兆しがみられるカセットテープ。かつて使って居た人には懐かしく、触れたことがない若い世代には逆に新しさが感じられ、数年前から徐々に注目を集めている。

そのアナログな雰囲気から、若い世代にはカセットテープはデジタル音源よりも音質は劣るというイメージを抱いている人も多い。パソコンやスマートフォンで高音質なデジタル音源を手軽に聴ける様になった今、その対極としてよく使われる「温かみのある音」という表現を、「音の悪さやノイズを含めての味」という意味で認識している人も居るのではないだろうか。私も、そう思ってカセットを楽しんで居た。

しかしカセットテープ全盛期を知るオーディオ・ビジュアル評論家の小原由夫さんは「本来カセットテープにはデジタル以上の音のポテンシャルがある」と話す。そこで今回は小原さんの自宅スタジオにうかがい、カセットテープを聴き比べた。

■カセットテープは音が悪い?

今回はカセットテープの聴き比べのため、小原さんのスタジオにお邪魔しています。

小原(54歳のオーディオ・ビジュアル評論家)お呼びしたのは、前回、東芝を取材した時に「カセットテープはチープな音がいい」と言う様な発言があって、ちょっと引っかかったからなんですよ。

カセットに音質が良いものだというイメージはありませんが……。やっぱり、CDやハイレゾ音質には劣るんじゃないかと思ってしまいます。

小原 そんな事はないですよ。それを体感して貰う為に、まずは此方で僕の持っているカセットを聴いてみましょう。ドナルド・フェイゲンの「ナイトフライ」という、1982年の作品です。録音技術の高さや音質の良さから、現在もレコーディングやサウンドエンジニアのシステムチェックに利用されている作品です。

小原 使用するのはTEACの「AD-850」。カセットの音をUSBメモリーに取り込む事も出来るCDプレーヤー&カセットデッキです。もちろんCDの音をカセットに録音する事も可能ですよ。これをスピーカーに繋いで聴いて見ましょう。

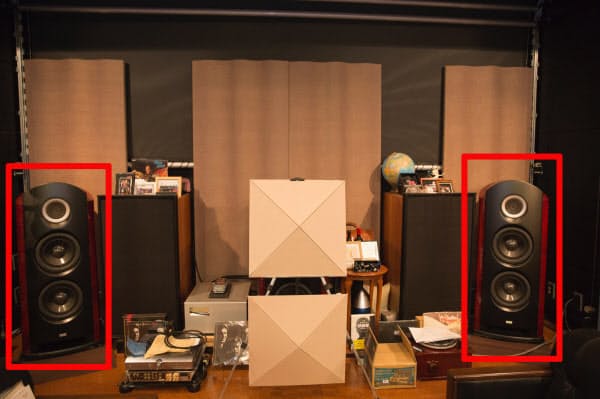

小沼 このスタジオにお邪魔するのは久し振りですが、やっぱり、すごいスピーカーですね。高さが1メートル位あって、スピーカーユニットの大きさもアナログレコード位ある。これで再生する音は迫力があるだろうなあ。ちなみに、下世話ですが、お値段は……?

小原 手に入れたのは2006年ですが、税別で700万円くらいだったかと。仕事道具ですからね。

700万円! 一体どんな音になるのか……。

小原 では、再生してみます。

お願いします。……うわー、凄い! 出だしの音から聞き惚れて仕舞います。音に広がりがあって、目を閉じた時に浮かんでくる情景の解像度が上がると言うか……。音楽の表現力ってこう言う事を言うんだな、と感じました。

小原 ふふふ、これがカセットテープの本当の音ですよ。

■アナログながら情報量は膨大

こうして聴いて見ると、カセットはCDよりも音に厚みがあって、体全体で聴いて居る様な迫力を感じました。

小原 ハイレゾ音源など、デジタルの高音質音源を聴いた時の印象が「音が澄んでいる」「きれい」だとしたら、カセットテープなどのアナログ音源はまず「迫力がある」と感じるでしょう。これは、カセットテープのレンジがデジタルに比べると狭く、中音域にエネルギーが集中して居るからです。使用できる周波数帯域が限られて居るからこそ、音にダイナミズムが生まれるんですね。カセットテープはアナログメディアですが、録音できる情報量は膨大。その事が解って貰えたと思います。

ノイズや音のチープさがカセットテープの味だと思って居ましたが、そんな事はまったくなかったんですね。改めて、自分が持って居るカセットを聞き返して見たくなりました。

小原 今日は最近のカセットを持って来てくれたんですよね。次はその作品を聴いて見ましょうか。

■カセットで冒険する若いアーティスト

今日持ってきたのは、くるりの「だいじなこと/わすれないように」です。

小原 最近は若いアーティストでもカセットテープをリリースする人が増えていると聞いて居ましたが、本当なんですね。くるりは知っています。デザインも凝っていて格好良いですね。ただカセットテープはデジタル音源とはまた別のミックスが必要なんです。そこまで意識しているアーティストがどれだけ居るかな? と言うのは気になる処です。

くるり「だいじなこと/わすれないように」です。これはパッケージも凝って居ますよね。カセットを持っているようなデザインで、カセット部分だけが外れる様になって居ます。

小原 おっ、しかもドルビーが入って居るじゃないですか。これは期待出来ますね。どれどれ……おお、これは音が良いですね! ダイナミックレンジも広いですし、正攻法で作ったハイファイな音だと感じます。

小原 カセットを自宅でも楽しみたいなら、TEACの「AD-850」はお勧めですよ。

でも、その場合はアンプやスピーカーも揃える必要がありますよね。出来ればもっと手軽に楽しめるといいのですが……。

小原 それなら、BOSEの「Companion2 Series III multimedia speaker system」と言うスピーカーを使って見ては? オーディオで大切なのは「入り口と出口」です。入り口はカセットテープなので選択肢は限られますが、出口のスピーカーは拘る事が出来るはずですから。

これはヘッドホン端子に接続して使うんですね。ポータブルカセット・プレーヤーを持って居るのですが、本体内蔵のスピーカーで鳴らすとどうしても音が良くなくて。出口となるスピーカーを変える事で、音質を向上出来るんですね。……今調べて見たら、BOSEの「Companion2 Series III multimedia speaker system」は1万2420円(家電量販店のネットショップで調査)。アンプから何から揃えるよりはずっと安価だけど、少し迷う値段だなあ……。

小原 この価格でも迷うのか(笑)。でも、これならレコードやパソコンから再生する音楽も良い音で聴けますよ?

そうか、ヘッドホン端子で接続できれば何にでも使えるって事ですもんね。パソコンで見る映画もいい音になる訳ですか。そう考えると欲しくなって来ました。

2018年3月に発売されたCDラジカセ「TY-AK1」。80年代に東芝が展開していたオーディオブランド「Aurex」の名を冠したモデルだ。入れ様と仕手居るカセットは、1991年生まれのシンガーソングライター、mei eharaによるミックステープ

若い音楽好きの間で人気になって居るカセットテープ。「アーティストがリリースするカセットを買う機会が増えて来たが、きちんと再生できる機械は持って居ない」と言う人が興味を持ったのは東芝から発売されたCDラジカセだった。カセット全盛期に育った昭和生まれのAV評論家と開発担当者を訪ね、製品開発の背景と実際の音を聞いて見た。

◇ ◇ ◇

レコード同様、アナログメディアとしてカセットテープが再評価されて居る。日本では奥田民生や、くるり、銀杏BOYZなどが作品をカセットテープでリリースしており、海外ではテイラー・スウィフトやJay-Zといったベテランから気鋭のアーティストまで、毎週のように新しいカセットテープが発売されて居る。

一方、これだけカセットテープが発売されて居ても、きちんと聞ける再生機器は少ない。カセットに記されているダウンロードコードを使ってデジタルデータを入手してスマートフォンで聞いている人も多く、中には「カセットは記念品」と割り切っている人も居るかも知れない。

そんな中、2018年3月、東芝エルイートレーディングから「カセットをハイレゾ相当の高音質で楽しめる」と言うCDラジカセ「TY-AK1」が発売された。

TY-AK1はどんな経緯で開発されたのか。昭和生まれのオーディオ評論家と、平成生まれのライターが話を聞き、実際にその音を聞いて来た。

■メインターゲットはまだまだシニア層

小原由夫(54歳のオーディオ・ビジュアル評論家、以下、小原) 今日は東芝エルイートレーディングに来て居ます。

事前にホームページを見たのですが、東芝の中でもラジカセや、ラジオを担当仕手居る会社なんですね。

小原 現在市場では年間60万~70万台のラジカセが購入されて居ますが、そのうちの約半数が東芝の製品だそうです。中心は1万円以下の製品と言う事ですが、今回はこちらが高音質のCDラジカセ、TY-AK1を発売したと言う事でやって来ました。商品企画を担当した事業統括部オーディオ事業部部長の堀越務さん、どうぞ宜しくお願いします。

宜しくお願いします。カセットテープは僕と同世代くらいのインディーズ・アーティストがリリースする事も増えて来ましたが、きちんと再生できる機器がなかったんですよね。そんな中での発売と言う事で、期待してやって来ました。

堀越 そう言って頂いてありがたいのですが、実はまだ若い層のカセット人気は具体的な数字では把握出来て居ないです。だからTY-AK1も50代がメインターゲットです。

えっ……そうなんですか。

堀越 CDラジカセを購入したお客様にアンケートをした処、70パーセント以上が50代以上でした。

想像していた以上に年齢層が高いですね……。

価格帯も安価なものが多いんですよね。

堀越 そうですね、1万円以下が主流です。

では、どういった理由からTY-AK1の発売に至ったんでしょう?

堀越 CDラジカセの購入者にアンケートを取って見たら、そのラジカセでCDを聞いて居る人がもっとも多く、カセットを聞いている人は約50パーセントでした。でも、カセットを持っている人は全体の95パーセントだったんです。

つまり、半数はカセットを持って居るのに聞いて居ない訳ですか。聞かないカセットを取って置いてあるんですね。

堀越 詳しく聞いてみると、まず聞かないのに持っている理由は「思い出だから」。若い頃の記憶にまつわる大切な品だから、捨てられないと言う事ですね。そして「聞くなら良い音で聞きたいから」という人が一定数居る事も解りました。

音に拘る人が多かった、と言う事ですか。

堀越 現在は市場も縮小して居ますが、70年代から80年代は活況で、立派なラジカセが沢山出回って居ましたから。「プレーヤーの音質も含めて思い出」という方は、現在のラジカセでは物足りないと言う事ですね。そうしてしっかりとカセットを聞けるラジカセとして開発されたのが、TY-AK1なんです。

売れゆきはどうですか?

堀越 好調です。じつは「TY-AK1」の発売から1ヵ月後の2018年4月に、Bluetooth対応でカセットデッキが搭載されて居ない「TY-AH1」を発売して居るのですが、「TY-AK1」のほうが人気となって居ます。

Bluetoothよりもカセットが再生出来る方が人気なんですか。

堀越 Bluetooth搭載モデルは競合機種も多いですが、「TY-AK1」のようなCDラジカセは他に例がない。そのことが、「TY-AK1」の人気に繋がってる居ると考えて居ます。

■他のラジカセとは一線を画す音のこだわり

実はTY-AK1が発売される前に、東芝のテレビ「REGZA」の音声回路担当のエンジニアの桑原光孝氏が、この試作モデルを携えて僕のもとを訪ねて来たんですよ。彼とは付き合いが長いので、気軽にあれこれと意見をしたのですが、出来挙がった製品は初めて見ます。なかなか本格的な作りと言えますね。お、ハンドルが付いて居るのか。

堀越 ラジカセの定義は色々ありますが、ハンドルがついて持ち運べることが定義の一つです。桑原にはこの前作であるハイレゾ対応CDラジオ「TY-AH1000」からご協力して貰って居ますが、ハンドルが付いて居る様なオーディオをハイレゾ化することに衝撃を受けて居た様です(笑)。それでもすぐに必然性を理解してくれて、構造検討、スピーカ選定、全体のサウンドチューニングやアップコンのチューニングなど、音質に関わる部分の協力をえながら製品化に辿り着きました。私たちとしても通常のラジカセ作りとはまったく違うノウハウに驚きの連続でした。

通常のラジカセはカセットとスピーカーが付いて居るだけですが、これはスピーカーボックスが独立している。ウーファーとツイーターも分かれて居ますし……。ちなみに、ハイレゾ対応と言うのは、カセットをハイレゾで聴けると言う事ですか?

堀越 いえ、USB、SDカードを使ってハイレゾ音源を再生する時のことを意味しています。カセットテープをハイレゾで再生出来る訳ではありません。ただカセット音源を高音質化する「アップ・コンバート」という機能は搭載しました。

堀越 ドルビーは――

あの、すみません、ドルビーって映画館で見かけるあのドルビーですか? それとラジカセがどう関係するんでしょう。

小沼 ドルビーを知らないとは、、、(笑)。これはカセットを録音する時のノイズリダクション・モードの話なんですよ。

堀越 ドルビーだと、ノイズが低減され、きれいな音で録音が出来ます。その代わり、再生する時も録音時と同じモードに設定して再生しないと、高域特性が変わってしまうんです。

小沼 ドルビーはカセットのノイズリダクションが最初のヒット商品。映画館のサウンドシステムなどは、これを足掛かりに展開したものです。

全然知りませんでした。そんな経緯があったんですね。

堀越 ドルビーはTY-AK1には搭載されていません。ドルビーを機能させる回路が作れないんですよ。だけど新作のカセットを見ると、いまだにドルビーで録音している作品も見かけます。

■昭和のカセットテープ=平成のMD?

今日は私が学生時代に録音した、1982年のYMOのライブ音源を持って来ました。これを聴いて見たいと思います。

小沼 ラベルも凝って描いてますね。

堀越 ライブがはじまる前のラジオのMCも入って居るんですね。こう言う処もエアチェックの良さですよね。

当時のYMOのFMラジオ放送はよく録って居たんですよ。友人に見せたら「ブート版を作ったら一財産築けるんじゃないか」と言われました(笑)。ちょっとライブのパートまで早送りしましょうか。

小沼 デジタルとは違うやわらかい音なんだけど、細やかな音もしっかり再現していて、耳を奪われますね。

堀越 アップ・コンバートすると、また聞こえ方が違いますよ。

小沼 本当だ。ちょっとデータっぽい音になりますね。

本格的なオーディオと比べるとチープですが、逆にそれが良い。本格的な装置で聞こうとすると、あのスイッチを入れて、こっちも入れて……とけっこう大変です。これはすぐに聴けて、かつ持ち運べるので、手軽に聴けますよね。

堀越 カセット特有のアナログさを残しながら、手軽に、かつしっかり音に向き合って聞けるのがポイントです。しかしエアチェックを聞いていると、なんだか当時の思い出が蘇って来ますね。こうした記憶装置としての一面も、カセットテープの魅力だと思います。

以上、挙げてきた。TEACのAD-850と東芝のCDラジカセ「TY-AK1」は買いです。私はAD-850を所有して居ます。今もこのblogを書きながらジャズを聴いて居ます。最後まで読んでくれて有難う御座いました。。。