只今、聖観音菩薩の台座制作を行っております。

蓮華座を制作しています。

蓮台には大きく蓮弁を一枚一枚貼り付けて作る方法と蓮弁を彫り出すやり方の二種類があります。

今、制作中の蓮華座は彫り出しの「大仏座」と言う名前の台座を制作しております。

まず初めに真上から見て円の中心から16等分し線をぐるりと一週引きます。

それから横の部分に二枚重ねの蓮弁を木に複写し同じ蓮弁の形を描けるようにします。

線で描いた絵を鑿を使い彫って行きます。

そこまでの作業を行いました。

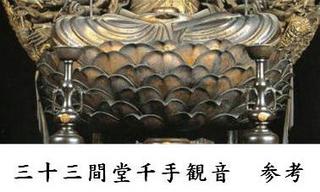

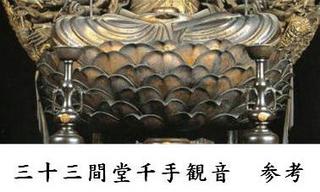

ここでもう一つの大仏座をご紹介いたします。

この大仏座は彫りだしではなく二枚重ねに貼り付けております。

そうすることにより彫りだしに比べ手間はかかりますが軽く見えるのです。

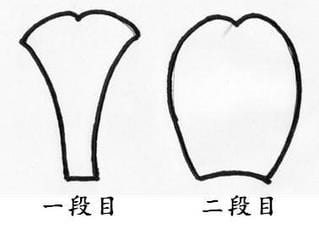

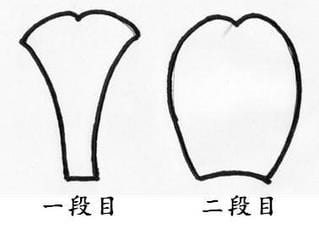

又、奧に重なっている一段目は銀杏の葉の形をしています。

こうすることにより制作の時間短縮にもなり又、大きい物を作るときに材料の節約にもなるのです。

この方法も昔から行われてきた技法です。

この素晴らしい技術を今後も絶やさず後生にも残せていければと思います。

蓮華座を制作しています。

蓮台には大きく蓮弁を一枚一枚貼り付けて作る方法と蓮弁を彫り出すやり方の二種類があります。

今、制作中の蓮華座は彫り出しの「大仏座」と言う名前の台座を制作しております。

まず初めに真上から見て円の中心から16等分し線をぐるりと一週引きます。

それから横の部分に二枚重ねの蓮弁を木に複写し同じ蓮弁の形を描けるようにします。

線で描いた絵を鑿を使い彫って行きます。

そこまでの作業を行いました。

ここでもう一つの大仏座をご紹介いたします。

この大仏座は彫りだしではなく二枚重ねに貼り付けております。

そうすることにより彫りだしに比べ手間はかかりますが軽く見えるのです。

又、奧に重なっている一段目は銀杏の葉の形をしています。

こうすることにより制作の時間短縮にもなり又、大きい物を作るときに材料の節約にもなるのです。

この方法も昔から行われてきた技法です。

この素晴らしい技術を今後も絶やさず後生にも残せていければと思います。

接着についてですが昔の仏像の接着には膠を使った仏像が多く見られます。

今は、木工専用の樹脂系の接着剤があり、それを多く使われています。

又、蓮弁は接着をする方法と真鍮の釘だけでとめる方法があります。

そのような所を見ていただくと更に面白さが増すかと思います。

今後も宜しくお願いいたします。