今年は7月16日が海の日。連休と祇園祭の宵山が重なるとあって、たくさん観光客もお見えになっているようです。祇園囃子の中、団扇片手にそぞろ歩く浴衣姿はやはりいいものですネ。

祇園祭の起源は平安時代初期に遡り、都に疫病が流行した時に病魔退散祈願として66本の矛を立て神泉苑で御霊会が行われたのが始まりと言われています。

天に向かって真っ直ぐに突き刺す矛に願いを込めて。それは古く万葉集にも詠われています。

「いつの間も 神さびけるか 香具山の 鉾杉のもとに 苔むすまでに」

いつのまに神々しくなったのか、香具山の鉾のように真っ直ぐに伸びている鉾のような杉の元に苔が生えるまでに。

昔の人は杉のその姿を鉾に喩えて天の神への遣いと信じ崇めていました。ここ北山杉の里も例外ではなく毎年お正月には大きな白杉のある、中川八幡宮へ詣でます。

現代ではイベントのようになっているお祭りにもちゃんと由来や意味があり、それぞれの山や鉾町の人びとは語り継いで行こうとしているのです。

それは祭りの世界だけではありません。日本の伝統的な技を後世に伝えていこうとしている人が、ここにもいます。

きぬかけの路・・・衣笠山の麓に沿って金閣寺から始まり、石庭で有名な龍安寺を経て、御室の仁和寺に至る全長約2.5キロメートルの路をさします。

金閣寺からほど近くに、ひときわ目を惹くモノトーンの建物、対照的に鮮やかな緋毛氈と緑の芝生。

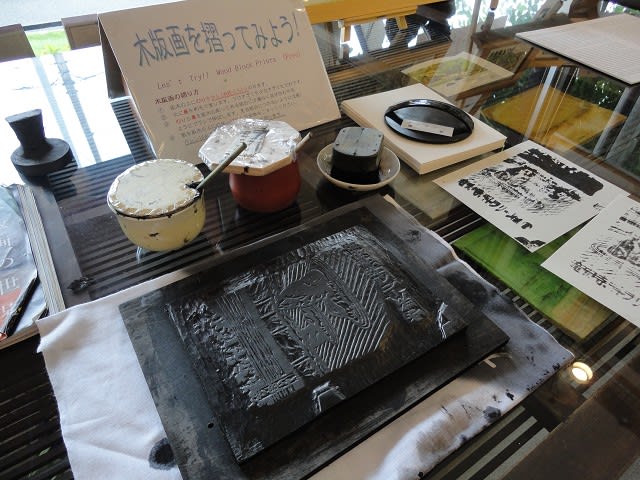

心を掴れるような「木版画」の文字の横にはギャラリーGADO…ガド?!

ガドではありません「雅堂(gadou)」でした。表にもいくつか額がディスプレイされています。そして無垢のテーブルがおいでおいでと私たちを呼んでいる!(笑)

ここは京都の有名な木版画家・井堂雅夫さんのギャラリーです。

井堂先生は京都に暮らし、四季折々の日本の美しい風景を木版画にし、数々の作品を制作してこられました。特にライフワークとも言える京都と奈良、庭シリーズや大和路シリーズはその独特の郷愁を感じさせるタッチで、国内外を問わず多くのファンを魅了しています。

毎年展覧会を開催し、現在も意欲的に創作活動を続けておられます。

「ギャラリー雅堂」は、一人でも多くの人に木版画を見てもらいたい、木版画の素晴らしさを知ってもらいたいという思いで1982年に開廊されました。

季節に合わせた展示や、テーマに沿った展示でファンは勿論のこと、道行く観光客も思わず足を止めるような素敵なスポットとなっています。

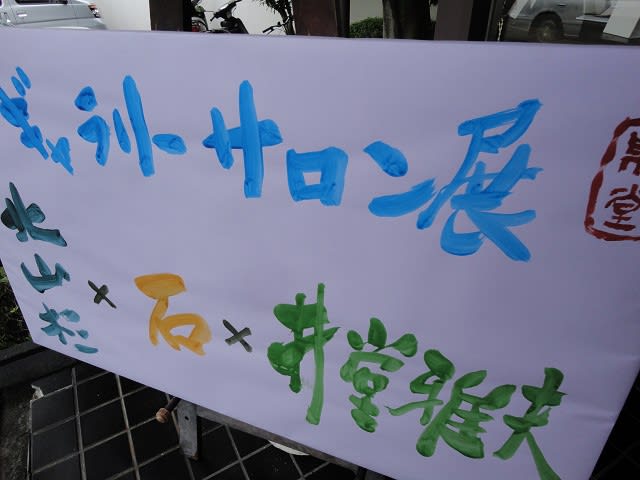

ギャラリー雅堂・開廊30周年の記念すべき節目を迎え、先日まで「ギャラリーサロン展・北山杉×石×井堂雅夫」が行われていました。

え!北山杉? フフフ、魅惑のコラボレーションは後ほどたっぷりご覧いただくことにして、少し木版画の歴史や井堂先生の活動に触れてみたいと思います。

ギャラリーの中は小さなものから大きなものまで作品がズラ~リ。

木版画の歴史は古く、仏教の伝来とともに木版画の経文が伝えられたことがわかっています。

そして木版画と言えば写楽などの「浮世絵」。浮世絵には版画、絵画、肉筆画があり絵画と肉筆画は一点ものですが版画は同じものを何枚も刷れるという利点から江戸時代の大衆文化として人気を呼びました。

今で言う印刷ですね。ところがその技術はとてつもなく幾重にも及ぶ工程と技術を要するのです。

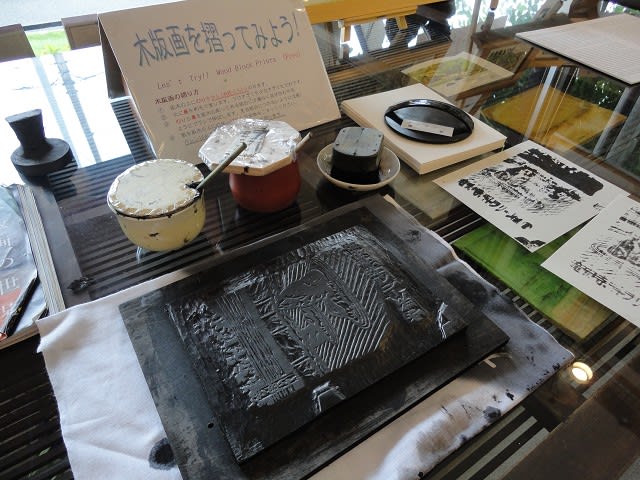

恐らく、誰もが図工の授業で彫刻刀を手に一生懸命木の板を彫り、バレンでこしこし擦った記憶があるのではないでしょうか。大体がベニヤ板で墨一色刷りです。

木版画の原版は版木(はんぎ)とか彫板(えりいた)と呼ばれ、桜の無垢材が使用されます。

伝統的な多色刷りの工程は、絵師が描いた下絵を色ごとに彫り師が何枚も何枚も版木に彫り、摺り師が色ごとの版を取り替えながら摺り重ねて行くというものです。

熟練の技と呼吸がなければ出来ない緻密な作業。このプロデュースのチームを「版元」と言います。

木版画はメディア的な存在、言わばグラビアやポスターのような感覚で、江戸時代は蕎麦一杯の値段で買えたと言います。楽しみだけでなく、さまざまな情報を発信する大切な存在。それを支えたのが全て手作業の版元でした。

明治以降、印刷技術の発展とともに木版画の役割は終わりを告げ、彫り師や摺り師は少なくなってしまいました。技術が失われていくのはとても残念なことです。一般民衆の楽しみだったとしても、その製作過程は染めなどと同じく日本人ならではの繊細さを必要とし、機械では出せない味を生み出すものだと思います。

井堂先生は、木版画で表現する四季折々の美しい風景を多くの人に見てもらいたいというだけでなく、この伝統の技を守り育てるためギャラリーにアトリエと版元「歡榮堂」を併設しました。

先生のもとで作家の佐野せいじさん、本荘正彦さんが意欲的に創作活動を続け、独特の世界観を繰り広げています。

「歡榮堂」にはこの道50年の親方もいらっしゃるそうです。熟練の親方について若手の彫り師や摺り師さんが修行を重ねています。

手先の器用な日本人ならではの感性を後世に伝えたい、という思いを込めて技術と人材の育成に力を入れ、さまざまなジャンルの木版画を製作しておられます。

機会があれば、工房もぜひ、見学させていただきたいなぁと思いました。

数ある展示作品の中で発見!

雪化粧をした北山杉の上にぽっかり浮かぶおぼろ月。

和の題材でありながらファンタジックで、まるでクリスマスカードのようです。

ふるさとの風景、北山を何度もスケッチされた先生は冬の北山杉が好きだとおっしゃいます。

近くでじっくり。先生のサイン。もうこの形でお分かりでしょう?

北山丸太です。これが井堂雅夫×北山杉のコラボレーション!

絞り模様を見ると、かなり斜めにカットされているのが判ります。

数点、作品を特別に見せていただきました。

井堂先生は4月に、ご自身のブログで「北山杉をキャンバスに描いてみました」と載せておられます。その時は試験的に、とおっしゃっていましたが、まさかこんな大作が出来上がっているとは・・・!

こちらは断面全面に色彩を施した作品。

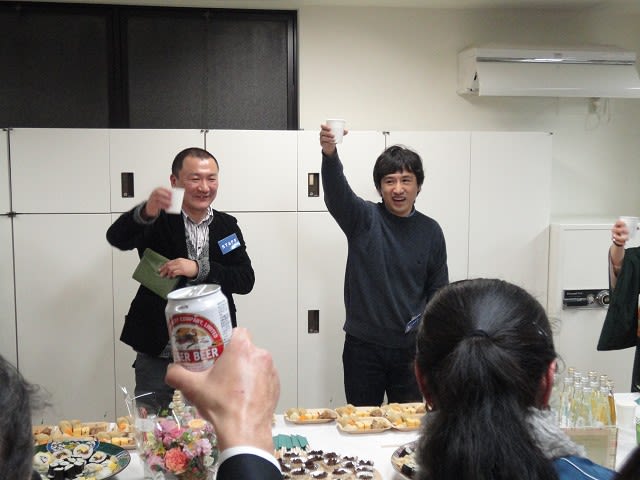

北山杉の里・丸太の組合からやってきた私たちをギャラリーの方々は温かく迎え入れ、何とご自宅の先生を呼んで下さいました。

そして名刺交換!ホコタテじゃないですよ(笑)

先生はとても気さくな方で、私たちの質問にも丁寧に答えてくださり、また先生からも丸太に関する興味や問いかけがあり、とても充実した時間を過ごすことが出来ました。

やはり木をキャンバスにすることで懸念される割れの問題。絵画として長く、大切に飾られるには経過を見なければなりません。

丸太が十分に乾燥されていること。そして深く斜めにカットすることで、かなり割れは防げるという見解にギャラリーの方々にも大きく頷いていただけました。

色彩はアクリル絵の具。表面を磨いてあるので綺麗にのるそうです。 IDO GREENと呼ばれる独特の緑は、鮮やかで深く、苔のむっくりとした感じも手に取るように伝わってきます。

透かして見える年輪も絵画の一部として、役割を担っています。これも先生ならではの味わい。

ギャラリーサロン展の会期中は北山杉に好きな絵柄を描いてもらえたり、お客様自身が共に絵を描いたり、語らいの時間を設けたりと、素敵なふれあいや出会いがあったそうです。

美しい木版画や絵画を間近で目にし、作家のお話を直接聞ける・・・このような機会は日々を過ごす中で、なかなか訪れないものですね。

今後もどんどん企画して行きたいとおっしゃる井堂先生。次のイベントが楽しみです。

伝統を守り、繋げていこうという熱意を持った活動のかたわら、新しい試みにも挑戦される作家としてのエネルギーには圧倒される思いです。

北山丸太は先生の手によって彩られた時、キャンバスとして、また新しい命を与えられました。

そうして作品となり、人びとの目に触れる瞬間を思うと、有難く誇らしげな気持ちになるのです。

「ほら、北山丸太って本当にいいでしょ?」 「いや、絵が素晴らしいからだよ。」なんて声が聞こえてきそうですけど。

コラボレーションと言うよりは、京都を愛し北山杉を愛する井堂雅夫という作家だからこそ生み出すことが出来る最高のカップリングなのだと思います。

最高の絵は最高の丸太に描いて欲しい、ぜひウチの丸太も使ってみて下さい…とチョット営業もしちゃいました(笑)

14歳まで岩手県で過ごされた井堂先生は、京都に拠点を置きながら花巻市でも花巻文化村を主催しています。

ふるさと岩手への思いは深く、「復興への願い 木版画に出来ること」と題したプロジェクトを展開、作品を通して東日本復興支援活動を今も継続しておられます。

復興への道のりはまだまだ遠く、けれど支援を途絶えさせてはならないという強い志に、私たちも故郷を愛する心と継続することの大切さを改めて感じました。

きぬかけの路を通るとき・・・青々と茂る大きな樹が見えたら、そこがギャラリー雅堂です。

ためらわず一歩足を踏み入れ、広がる木版画の世界を満喫して下さい。そして北山杉に描かれた絵画も見つけて下さいね。

井堂雅夫さんオフィシャルホームページはこちら。http://www.gado.jp/

さまざまな取り組みや作品の数々をご覧いただけます。

桜の鴨川、初夏の仁和寺、紅く染まる大原、そして雪化粧した北山杉の里・・・四季折々、どこかでスケッチする姿が見られたら・・・それは井堂雅夫さんかも知れません。(了)

(資料画像)

(資料画像) (資料画像)

(資料画像)