8月NHKBSを見て、文庫棚にあったのに気付いた。14年前の版だが、なぜあったのか全く覚えがない。結局、見てから読むことに。“血風"の通り、近藤、土方らに異を抱く者たちが、次々と粛清され、寄せ集めの浪士たちが剣客集団としてどのように組織化されていくのか。「油水路の決闘」はじめ様々な逸話を15話に渡り書かれている。「海仙寺党異聞」では、土方が、蘭方医を志していた長坂に路銀、餞別を渡し長崎に向かわせた話は、正に異聞だった。

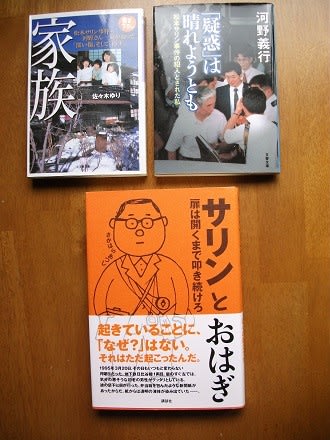

今月27日は、かの宗教団体が最初に起こした毒ガス散布事件から25年。翌年1995年3月20日には、都内地下鉄で起こす。それらに関わり、以下を読了。河野義行著『「疑惑」は晴れようとも-松本サリン事件の犯人とされた私』文春文庫、2001.4。自宅で事件に巻き込まれ、最初の通報者であり、家族が被害にあったのにも関わらず被疑者とされてしまう。著書は、事件当日からのメモ、日記に拠る手記をまとめたもの。佐々木るり子著『家族-松本サリン事件・河野さん一家が辿った「深い傷」そして「再生」』小学館文庫、2002.4。事件後8年にわたる河野さん夫妻、3人の子供さんの進学、就職の歩みのドキュメント。サリンによる心身の被害に重ねて、警察捜査、マスコミの予断による報道。平穏な日常生活が、突然、崩されてしまう。その時に、家族がどう向き合ったのか。自然災害もさることながら、改めて考えさせられた。さかはらあつし著『サリンとおはぎ―扉は開くまで叩き続けろ』講談社2010.3。書名となっている二つの取り合わせが、何やらわからなかったが、サリンは、著者が地下鉄での通勤途中に、目の前で遭遇した事件であり、“おはぎ(Bean Cake)”はアメリカ留学中に制作に関わった映画の題名。急逝した高校時代の親友と約束した「京大進学、MBA取得、ハリウッド」は、事件の後遺症に悩まされながらも、まさに扉を開くまで叩き続け実現していく。本の表紙のイラストは、ゆるゆるした感じだが、そのイメージとは全く違った内容だった。「もう駄目だと諦めそうになるから何かが起こるのではない。もう駄目だと思うところまでやらなければ何も起こらない、ということなのだ。」(文中より)

幻冬舎創立11周年記念書下ろし作品。装幀も特別で1000頁近い長編。50頁にあるプロローグ2に、映画の場面があるが、それがストーリーのフレームワークになっている。財政破綻し、貧困が広がり、ホームレスがフェンスに囲まれ増え続ける。さらに、国際的孤立に追い込まれる近未来のこうした状況下、9名の北からの兵士が侵入、福岡ドームを占拠。続けて、500名の部隊が、複葉機で強襲し、隣接する高層ホテルを中心に周辺を占領しまう。政府の脆弱な危機管理から、なすすべもなく、福岡市が自治区になってしまう…。それに攻したのは、社会から疎外、ドロップアウトした10代の少年を含めた者たちだった…。巻末に北朝鮮関連、対米関係、国際法、軍事、建設設備等々の膨大な参考文献が載せられているが、驚きだった。

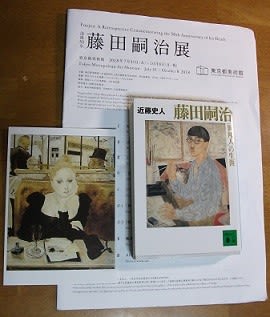

10/12のブログで載せた藤田嗣治展を観てから、これを読んだ。著者は、NHKのディレクターで、本書は2002年に書かれたもの。2018年は、没後50年。東京、京都で、展示会が開かれている。「異邦人」とあるように、嗣治は、日本では、奇行の画家、女性遍歴、戦争画家、戦犯を恐れパリへ移住…と評価されていた。最初に見た藤田の作品は、30年以上前、学生の頃に、秋田県立美術館に展示された「秋田の行事」という大壁画だった。先の評価が頭にあり、その後、注目しなかったが、これは、日本だけの評価で、フランスでは、エコールドパリの代表的画家として、モディリアニ、ピカソ、…と名を残していた。著者は、戦後、厚いベールに隠れていた藤田の実像を、存命していた婦人に10年近く、通い詰め、遺品、日記、記述したものを読み解きながら丁寧に明らかにしていった書である。章立ては次の通り。 第1章修行時代…東京美術学校洋画科卒業後、渡仏。第一大戦下、辛酸を舐めつつも自らの画を求め続ける。第2章パリの寵児…大戦後。エコールドパリの時代。乳白色の時代とされる数々の女性画を描き、高い評価を得て生活も一変する。第3章皇国の画家…帰国した藤田は、日本の画壇からは疎まれ、その中で、戦争記録画を描くことへ傾注していく。第4章さらば日本…戦時中、戦争画への批判をきっかけに、渡仏。その後、帰化するまでの事情。第5章「美の国」へ…夫人と、ランスでの静かな暮らしを送る。だが、晩年、最後の力を振り絞るように、フレスコ画による宗教画を内部に描いた礼拝堂を完成させた。ところで、藤田の人物の描写は、直観的に、クラーナハの作品と重なっていたが、フジタ礼拝堂のことを調べると、聖道具室の扉に、北方ルネサンスの巨匠であるデューラー、そしてクラーナハのオマージュが描かれているとのことだった。フランスに行く機会などないだろうが、写真だけでも見たいと思われた。