メルハバ通信その19

カマンは毎日嫌になるほどの快晴続きである。首都のアンカラでは水不足のために、とうとう断水が始まった。二日間給水、二日間断水といった具合である。ここカマンでも水は不足しているが、断水も数時間程度で、生活に不自由することはない。

しかし、娘の学校が9月から始まるので、妻と娘はもうすぐアンカラに戻らなくてはならない。彼女らが住んでいるアパートは結構大きな貯水タンクがあり、 少しはましであるが、やはり不自由するだろう。せっかくシニアボランティァでトルコに来たのだから、たまには他の開発途上国のような苦労を体験するのも良いだろう。

さて、日本庭園ではこの季節に藤の花がまた咲き出してきた。葉も青々と茂り、藤棚が崩壊する前より元気になってくれた。そして今度は見晴台にある“あずまや”が壊れてしまった。最初は一本の柱が落ち込み、屋根が傾いていただけであった。根元を補強すれば何とかなるだろうと考えていたが、私の知らないうちに作業人たちが修理に失敗して、屋根が落ちてしまった。

崩れた柱を見ると地面(コンクリートで固めてはありますが・・・)と接している部分がすべて腐っている。藤棚も同じ部分が腐って倒れた。藤棚は日本庭園の作業人たちとの協力で復活したが、今度は我々素人の手だけではちょっと修理不可能だ。最初にこの“あずまや”を製作したアンカラの職人に任せ、基礎部分のみを私達で製作することになった。

《基礎部分を施工する》

基礎のコンクリートから進入してくる水の対策のために鉄の足を製作し、この穴に柱をかませ、直接コンクリートに触れないようにした。柱を立てる基礎部分の位置について、また作業人との間で一悶着あった。以前の位置に忠実に設置しようとする私と、少し位前の位置とずれていてもタマム(オーケー)と言い張るトルコ人との言い争いであったが、結局人数に勝るトルコ人に負けて、その位置に設置した。さて、アンカラからやってくる職人が上手く屋根を乗せてくれるだろうか? 結果は来月のメルハバ通信で書きたいと思う。

7月10日から娘の夏休みを利用してドイツを訪れた。ドイツはトルコからは非常に近い国である。フランクフルトに住んでいる友人のヘッセさん家族を訪問する目的だ。ヘッセさんは私が大学卒業後に就職した造園会社で日本庭園を習得し、フランクフルトの郊外で造園業を営んでいる。7,8年前にここを訪れた際は歓待を受けた。

《ヘッセさん宅で記念撮影》

ヘッセさんが作庭した数々の日本庭園を見せてもらい、日本人にも勝るドイツ人の器用さに驚いた。ただ単に日本庭園を模倣するだけでなく、自分のものとして製作していた。この時はドイツで働きたいという私の希望もあったのだが、就労ビザの問題でなかなか思うようにはいかず断念した。今回のドイツでの旅行記はさておき、このメルハバ通信ではドイツで我々家族が困った時にお世話になったトルコ人について書きたいと思う。

トルコの新しい航空会社であるペガサス航空で、イスタンブールからミュンヘン空港に降り立った。我々の行程はミュンヘンからロマンチック街道をフランクフルトに向かい、フランクフルトのヘッセさん宅を訪れ、ライン川下りを決行し、ケルンの大聖堂を見て、デュッセルドルフ国際空港からイスタンブールに戻るという10日間の内容である。

《ミュンヘンにて》

ミュンヘン空港からホテルまでのタクシーを捜していると、仲間と話している運転手の会話がなんとトルコ語である。ドイツに着いて最初に話す人間がトルコ人であった。トルコ語でドイツの様子を尋ねながら、予約したホテルへ。

彼の話だとヨーロッパに居るトルコ人の数は1,200万人で、ドイツに住んでいるトルコ人は300万人とか・・・。トルコ人はドイツ国内のあらゆる場所に住んでいるようだ。ドイツ戦後の復興はトルコ人の下働きがあったからこそと考えられている。

さて、ミュンヘンからロマンチック街道沿いの街、アウグスブルグへ。ここには日本人の奥さんが経営するホテルがあり、色々と役に立つ情報が聞けるだろうと、泊まることにしたのだが、あいにく奥さんは泊りがけでお出かけ・・・。アウグスブルグ駅からホテルまでの行き方が良く解らず、とりあえずそれらしきバスに乗った。

路面電車に乗り換える必要があり、どこでバスを降りればいいか、娘の英語と私のドイツ語で聞こうとしたが、たどたどしい語学力に、なかなか話が伝わらない。ところが側にいた子供連れのおばさんが運転手と親しそうにトルコ語で会話。なーんだ、トルコ人だ。私たちもトルコ語で聞き返し、運転手はびっくりすると同時に急に親切な態度になった。ちょうどそのおばさんと降りる所も一緒だったので、後はトルコ人のおばさんが私達を路面電車の停留所に案内してくれた。

《城壁で囲まれたネルトリンゲンの街並》

そして次の日、ローテンブルグを目指しロマンチック街道を走るヨーロッパバスのバス停を探していたところ、なかなかそのバス停が見当たらない。ドイツ人に聞いても、駅の案内所に聞いても、街を歩いている人に聞いてもみんなに知らないと言われ、途方にくれていた。

そこへ、トルコの人気サッカーチーム、ジーコが監督のフェナルバハチェのけばけばしいユニホームを着た若いカップルが・・・。こいつは誰が見てもトルコ人。後ろからトルコ語で声を掛けるとやっぱりトルコ語で声が返ってきた。可愛い女の子と小汚い男の仲のよさそうなカップルだ。彼らは私達の話を聞くと、駅の案内にわざわざ並んでくれ、駅員にバスのことを詳しく聞いてくれた。しかし、駅の案内もバスは解らないようで、ローテンブルクに行くには“鉄道で行け”の一点張り。

仕方ないので鉄道の詳しい乗り換え案内書を作ってもらう。ここで彼らとは“さよなら”となるはずだったのに、彼らは私達を駅の外に連れ出し、座り込んで案内書の内容を詳しく説明してくれる。“タマム、タマム(オーケーオーケー)”と言っているのにも拘らず、子供に教えるように手取り足取り教えてくれた。私が時計を見ると最初にアウグスブルクを出る列車の時間が迫ってきている。“時間が無い”と言うと、彼はやっと時計を見て、“もう時間が無い、急げ!”とばかりに私達をせきたてて、ホームを目指した。しかし、非情にも列車は定刻通りに出発してしまった。親切すぎるトルコ人の性格が裏目に出る結果となってしまった。

次の列車の案内は自分で聞くからと言っても、彼らは“タマム、タマム”と、また案内に並び、新しい乗り換え案内書をもらってくれた。自分達はきっとデートの途中だったのであろう・・・。

今度の列車は時間があったので、記念撮影をして別れた。この時から、《困った時はトルコ人を探せ!》これが私達家族の合言葉となった。

《トルコ人の親切なカップルと》

結局、この日は目的地のローテンブルクには行けず、途中の街ディンケスビュールで一泊することになったのだが、ローテンブルクにいけなかったお陰で、この街で年に一度の子供祭りを見ることができた。災い転じて福と成すとはまさしくこの事であろう。

《夏祭りで旗が翻るディンケスビュールの街》

《子供祭りのダンス》

《ディンケスビュール、夜警のおじさん》

翌日、ローテンブルクに辿り着き、そこでやっと見つけたヨーロッパバスに乗り込むため、荷物をトランクに入れようとすると、まだ出発時間でないので入れられない等々、無愛想な運転手に英語で文句を言われた。“自分は朝早くミュンヘンから運転してきているので疲れているのだ。”と、我々に言った。娘が“あんなに文句を言うのはトルコ人に違いない”とつぶやく。トルコ語で彼に挨拶すると急に彼の態度が変わった。

《ローデンブルグにて》

バスには私達の他に韓国人が7,8人乗っていたが、彼らには眼もくれず、我々家族に“ジュースは飲まないか?”“お父さんにはビールもあるぞ!”と薦めてくる。運転手が差し出してくれたビールに舌鼓を打ち、バスはいざ出発。

観光地では普段は見ることができない教会を案内してくれたり、入り口が閉まっている公園では、その鍵を開けて我々を中に入れてくれたり、サンドイッチを買ってくれたり、 至れり尽くせりである。

挙句の果てには、我々がフランクフルトで訪ねるヘッセさん宅に電話し、フランクフルトからの電車乗り口や行き先を詳しく聞いてくれた。そして、フランクフルト駅で他の乗客を降ろした後は大きなヨーロッパバスを路上駐車し、我々を電車の乗り場まで案内してくれた。自動販売機で切符を購入する際にも、私が小銭を持っていないと見るや自分の小銭を差し出してくれた。本当にその親切には頭が下がる思いであった。

《フランクフルト、レーマー広場》

《ヘッセさんの末娘のユリア》

《フランクフルトにあるフンデルト・バッサー・ハウス》

そして、フランクフルトでのヘッセ家の厚い接待を受け、ライン川下りに出発した。夕方になり、船の終点であるコブレンツで一泊することになった。ホテルを探すことにしたのだが、既に頼りの案内所も閉まっている。

《リューデスハイムからライン川下りが始まる》

《船着き場に旗が掲げられている》

“これは困った、トルコ人を探せ”と言うことで、おそらくトルコ人が経営するだろうケバブ屋に入り、コーラとケバブをトルコ語で注文する。店員や客が注目する中、“ここら辺で安いホテルはないか?”と切り出す。

我々に親切に説明してくれていた従業員のトルコ人が“ちょっと待て!”と、自分の仕事を切り上げて、ホテルまで案内すると言い出した。そこまでしてくれなくても・・・。とは思ったが、厚意を断るすべを知らない我々は彼の後に続く。

ホテルに着くと料金が高いので、もっと安いホテルは無いだろうかと私が切り出す前に、トルコ人が“ここはちょっと高いから”と、このホテルの主人にもっと安いホテルを尋ねてくれた。

安いホテルが見つかったのだが、少し距離があった。トルコ人にお礼を言って自分達で行こうとすると、彼は“私の妻はイタリア人で、12時まで働いているから暇なのだ”とそのホテルにまで案内してくれた。荷物まで持ってくれて、しかも、ホテルの部屋に我々の荷物を入れると、名前も告げずに“さようなら”と立ち去ろうとする。あわてて彼の名前を聞き、私の名刺を差し出した。全く気持ちのいい青年であった。

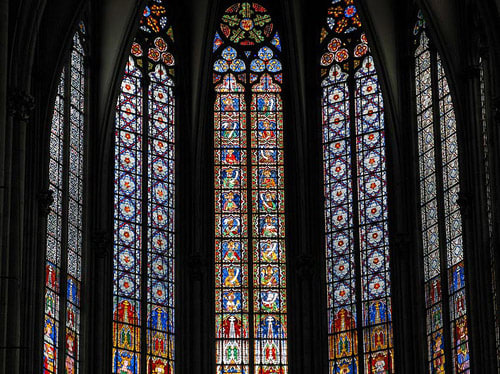

《ケルン大聖堂のステンドグラス》

我々家族が無事に楽しいドイツ旅行ができたのも、ひとえにトルコ人の日本人に対する“度が過ぎる程の親切心”の賜物である。トルコ人に感謝しなくてはならない。ドイツ以外のヨーロッパでも結構トルコ人が多いので、トルコ語が通じるそうだ。ヨーロッパ旅行のために、トルコ語を習ったら良いのではないだろうか?