江戸時代は武士(浪人)が町人の家に住む事は許されなかった。居住区は武士は

武家屋敷の地域、町人は町屋の地域と分かれていた。しかし武士といっても大名も

いれば、下級武士もいたし、禄高には大きな差があった。それに応じて住居の様子

は異なっていた。ただし、町人と較べると武士の家は敷地だけはだだっ広かった。

町人の大半が住んでいた裏長屋の広さは畳に換算するとたったの六畳、その中に

玄関や台所、食べたり寝たりする部屋があった。一人暮らしでも手狭である。

それに対して武家屋敷は100俵以下の御家人でも200坪、300石(俵)の旗本なら

500坪、10万石の大名なら7000坪という広大な敷地に屋敷を構えていた。

その敷地の中には、多くの家来が住み込んでいたので、それなりの広さが必要でし

た。例えば家禄300石の旗本なら500坪の敷地の中に、母屋と使用人の住む平長屋が

建てられ、便所やお風呂、井戸は二つづつあった。

そこで門番、槍持ち、中間、若党、草履取り、用人、下働き等およそ10人と旗本の

家族が暮らしていました。

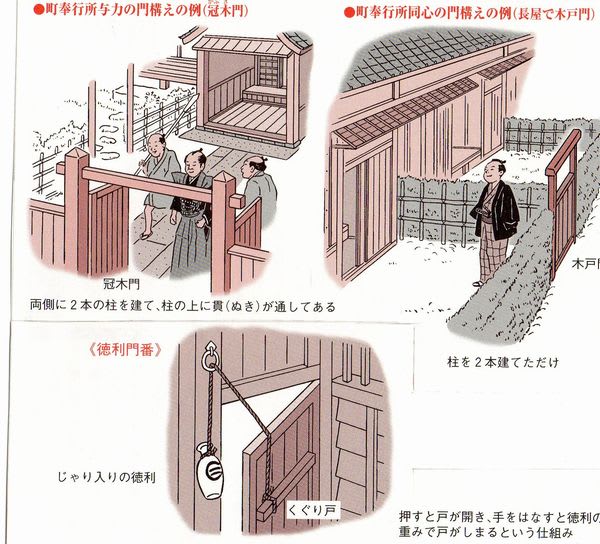

武家屋敷の格式は、門構えによってひと目でわかり、徳川家臣の場合、左右に扉が

開く開き門を構えていれば、禄高の高い低いにかかわらず旗本であり、木戸の屋敷

なら御家人の住まいありました。さらに門番がいれば300石以上の旗本、いなけれ

ば300石以下と云うように入り口を見るだけでおおよその事がわかったのです。

ちなみに門番のいない旗本の家は、色々考え工夫して「徳利門番」なる妙案をあみ

出して使用したようです。