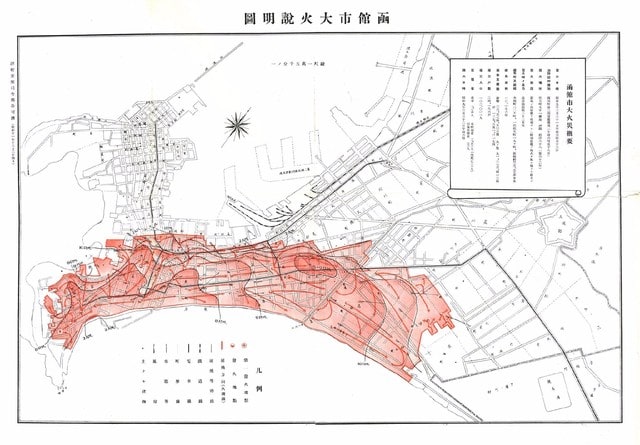

函館大火

1934 (昭和9) 年3月21日発生

函館はしばしば大火に見舞われていますが、1934年(昭和9年)3月21日の火災は未曾有の大惨事となりました。

当日、北海道付近を発達中の低気圧が通過し、函館市内は最大瞬間風速39mにおよぶ強風が吹き荒れていました。

その始まりは、1934年3月21日18時53分頃。

市域の南端に位置する住吉町で1軒の木造住宅が強風によって半壊。室内に吹き込んだ風で囲炉裏の火が吹き散らされ、燃え広がりました。

さらに、強風による電線の短絡も重なり、木造家屋が密集する市街地20箇所以上で次々と延焼したため、手が付けられない状態に。

時間の経過とともに風向きは南から南西、西風へと時計回りに変っていったため、火流もそれに従って向きを変えていきました。

火焔が西、北、東と目まぐるしく方位を変え、逃げ道を塞ぐように焼いていったことも被害を大きくした一因です。

大森浜へ避難して、火炎と荒れ狂う海の挟み撃ちにあって逃げ場を失って溺死した人々は917名にも上りました。

現在の大谷幼稚園の敷地では、ハリストス正教会の教徒達が火焔盛る市街地に向かって火が鎮まるよう泣きながら聖歌を歌い続け、その姿は悲愴以外の何物でもなかったそうです。

火は翌日午前6時まで燃え続け、市街地の3分の2を焼失し、死者2,166人、焼損棟数2万4千戸以上という甚大な被害を出しました。

函館港まつり

「函館港まつり」は、そんな函館大火が契機となっています。

大火から約1年を経て、日本全国や海外から寄せられた膨大な義援金をもとに住宅や施設が再建され、市民生活は落ち着きを取り戻し始めました。

そこで、市民の心を更に盛り上げようという当時の海運業組合長・谷徳太郎の意見を受け、「開港記念日」を制定する案が浮上。

これに合わせて祭りを盛大に行い、市民の慰安と気分一新を図ろうと、当時の市長・坂本森一が筆頭となって「第1回函館港祭り」が開催されました。

グリーンベルト

函館市は復興に際して大規模な区画整理や幹線道路の拡幅を行い、防火帯として大きなグリーンベルトを配した都市計画を練りました。

災害の際には、市民の避難所ともなるように5つの小学校を鉄筋コンクリートで建て直すなど、最先端のまちづくりを実践しました。

消火栓

函館市は函館大火の反省から、翌昭和10年に防火用水道の整備を開始。

大火が起こる前までは消火栓が地下にある地下式消火栓を使用していたが、雪に埋もれてしまう上、使うのに専用の器具が必要でした。

そのため、素早く作業できるよう地上式消火栓の導入を決めたといいます。

編集後記

GLAYのファンになった影響で函館を訪れて、函館のファンになって早8年。そして、FBで函館のグループを開設して早3年。

自分の誕生日が、函館に未曾有の被害を及ぼした函館大火が沈火して今の函館の街づくりが始まった3月22日であることを知りました。

何かしらの縁があるのでしょうか――。

【記事引用】「函館港まつり」