太陽光発電のパネルで埋め尽くされてしまうなら『その農地、私が買います』

と手上げたのはロックバンド・チャットモンチーの元メンバーの高橋さんである

本になっているくらいだから、とんとん拍子に土地を手に入れて

何らかの作物を作ってもう売り始めてるに違いない、という私の勝手な想像はすぐに裏切られる

農地をまた農地として使うのにもかかわらず

農家ではない人は農地を簡単に買えない、ということにまず直面する

農地は簡単に売買できない=農家が農地を手放しにくい システムになっているのだ

それをクリアして農地で作物を作り始めたが、コロナ禍もあって著者が都会から農地へ行けない

さらに野生動物が山から下りてきて作物に被害が…

さてその後どうなったか

長いあとがきを読むと誰もが戦慄するはずだ(決して最初に読んではいけない)

田舎、こーわぁぁ

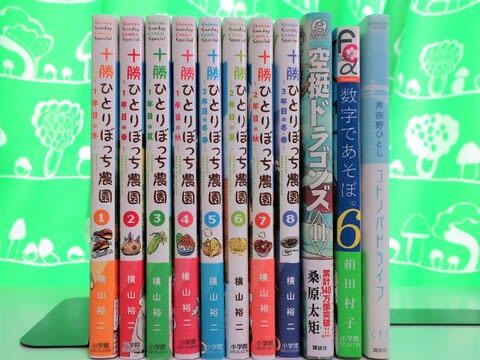

句集が集まったので『入門歳時記』を用意

句集は句を大体季節ごとにまとめてあって、季語はこれかなーと推測できるものの

その意味や読みが分からないので素人には辞書が必要だ

うちの句集に子どもがクツワムシを横浜土産として北海道に持ち帰った…みたいな句があった

調べたら北海道にクツワムシはいないらしい(お土産が〇キブリじゃなくて良かった!)

そういえばこの秋のある日、玄関の扉を閉めた時にサクッといい音がして

「枯葉でも挟まったか?」と蝶番側を見てみたら

クツワムシらしきものがぺったんこになっていたのだった…滋賀での話である

再びアーサー・ビナードのエッセイ、今回は『空から来た魚』を

ダニに刺されたり、鈴虫がすんごい増えたりと虫の話多し

故宮博物館やミシガンのスーパーまで出てくる白菜話が深い

『熊の場所』他短編2作。全部面白い。それぞれフォントが違っている。

3作とも主人公は面倒なことに足を突っ込んでしまっていて、周囲はえらいことになっているが

結果的には今主人公自身は大丈夫だという話である

しかし「バット男」の主人公が心配しているように

この先ずっと自分が大丈夫だという保証はどこにもない

選択のしようもなく、そうするしかないの繰り返しが日常だと思う

究極の選択肢がやって来た時に間違えないようにできるかどうか

面倒なことにわざわざ飛び込まないように自制できるかどうか

『第四の手(上)』一章で挫折

奥付に前の持ち主がこの本を買ったお店と読了日のメモあり

それと誰かの携帯番号が付箋で貼ってあった

付箋は怖いので処分

以下5冊はリトルプレス

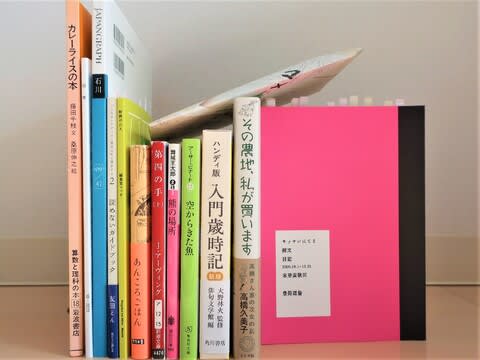

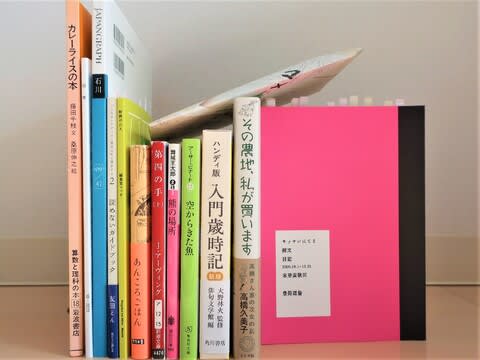

『キッチンにて2』はシンガー・ソング・ライター豊田道倫によるエッセイと日記と歌詞

「喫茶店」「50歳」というエッセイがいい

日記(2020.10.1~12.31)から見える息子さんとの関係が非常に良い

世田谷ピンポンズ、作り置きパスタ、斜向かいの綺麗な老婆…気になる

カバーを取ると何故か角丸の凝った装丁の『あんころごはん』はレコード店店主による食エッセイ

忍者みたいなカレー、美味しくは無いが店の雰囲気と絶妙に調和した担々麺、

古本の街だから美味しく感じるカレー、食べられない(食べてはいけない)塩辛、

見た目は汚いし品がいいとは言えないしめちゃくちゃ美味しいわけでもない盛岡の…

と、どれも濃厚な味のエッセイだ

普段めったに白黒つけられることのない音楽関係者によるカレー対決イベントが

修羅場になった様子はまぁそうなるだろうなと思ったりしつつ非常に悲しい話だった

コロナ禍で『野掛けの人』になってしまった、という人は多いのでは?

こんな野掛けもあるのか!と参考になるようなならないようなエッセイ集だ

いずれにしても狩猟話は興味深い

さて「野掛け」とは

①春秋ののどかな日に山野を歩きまわって遊ぶこと。野遊び

②野外で行う茶の湯。野点(のだて)

(広辞苑第七版)である

お店に入り難くて屋外でランチ、というのもこの時世では野掛けなのかも

辞書に「春秋の」とあるように、夏冬は野掛けには厳しい季節であるな

続きが気になって『パリのガイドブックで東京の町を闊歩する2 よめないガイドブック』を

著者はパリのガイドブックを読まなければいけない!という思いだけが空回り中

脱線して違うことを調べ始め、大宅文庫にまで行ってしまっていた

著者曰く「調査に必要性などなくていい。純粋な調査欲なのだ」

わしもそう思う。誰に迷惑かけるわけじゃないし

著者の感覚や行動が非常に自分に似ていて親近感

パリのガイドブックがこれからも全然読めなくても、彼は何か面白いことには当たるだろう

続編を期待して待つことにする

「JAPANGRAPH石川」

やはり能登半島の北の方、興味深い

珪藻土の塊から直接切り出す七輪もじっくり見てみたいものだ

「図書 2021 10」

続フランス・ギャル…は置いといて

気候変動の話が面白かった

それから船舶の左右の表現の仕方

舞台の上手下手(かみてしもて)みたいだね

『カレーライスの本』で大人なのに知らなかったり気にしていなかったことをいろいろ知る

料理を始める前にペットをキッチンから追い出す、というのも大事なポイント

はじめちょろちょろなかぱっぱ~は、私は本にあったのと違う歌詞で覚えていた

地域によっていろいろ違うみたいなので調べてみたら面白いかも

上に乗っかっているのは彦根の半月舎さんで頂いた「日記セット」

マメイケダさんの絵と日記に、大阪で食堂を営む人、多治見で作陶をする人

そして半月舎店主の日記が包まれていた

と手上げたのはロックバンド・チャットモンチーの元メンバーの高橋さんである

本になっているくらいだから、とんとん拍子に土地を手に入れて

何らかの作物を作ってもう売り始めてるに違いない、という私の勝手な想像はすぐに裏切られる

農地をまた農地として使うのにもかかわらず

農家ではない人は農地を簡単に買えない、ということにまず直面する

農地は簡単に売買できない=農家が農地を手放しにくい システムになっているのだ

それをクリアして農地で作物を作り始めたが、コロナ禍もあって著者が都会から農地へ行けない

さらに野生動物が山から下りてきて作物に被害が…

さてその後どうなったか

長いあとがきを読むと誰もが戦慄するはずだ(決して最初に読んではいけない)

田舎、こーわぁぁ

句集が集まったので『入門歳時記』を用意

句集は句を大体季節ごとにまとめてあって、季語はこれかなーと推測できるものの

その意味や読みが分からないので素人には辞書が必要だ

うちの句集に子どもがクツワムシを横浜土産として北海道に持ち帰った…みたいな句があった

調べたら北海道にクツワムシはいないらしい(お土産が〇キブリじゃなくて良かった!)

そういえばこの秋のある日、玄関の扉を閉めた時にサクッといい音がして

「枯葉でも挟まったか?」と蝶番側を見てみたら

クツワムシらしきものがぺったんこになっていたのだった…滋賀での話である

再びアーサー・ビナードのエッセイ、今回は『空から来た魚』を

ダニに刺されたり、鈴虫がすんごい増えたりと虫の話多し

故宮博物館やミシガンのスーパーまで出てくる白菜話が深い

『熊の場所』他短編2作。全部面白い。それぞれフォントが違っている。

3作とも主人公は面倒なことに足を突っ込んでしまっていて、周囲はえらいことになっているが

結果的には今主人公自身は大丈夫だという話である

しかし「バット男」の主人公が心配しているように

この先ずっと自分が大丈夫だという保証はどこにもない

選択のしようもなく、そうするしかないの繰り返しが日常だと思う

究極の選択肢がやって来た時に間違えないようにできるかどうか

面倒なことにわざわざ飛び込まないように自制できるかどうか

『第四の手(上)』一章で挫折

奥付に前の持ち主がこの本を買ったお店と読了日のメモあり

それと誰かの携帯番号が付箋で貼ってあった

付箋は怖いので処分

以下5冊はリトルプレス

『キッチンにて2』はシンガー・ソング・ライター豊田道倫によるエッセイと日記と歌詞

「喫茶店」「50歳」というエッセイがいい

日記(2020.10.1~12.31)から見える息子さんとの関係が非常に良い

世田谷ピンポンズ、作り置きパスタ、斜向かいの綺麗な老婆…気になる

カバーを取ると何故か角丸の凝った装丁の『あんころごはん』はレコード店店主による食エッセイ

忍者みたいなカレー、美味しくは無いが店の雰囲気と絶妙に調和した担々麺、

古本の街だから美味しく感じるカレー、食べられない(食べてはいけない)塩辛、

見た目は汚いし品がいいとは言えないしめちゃくちゃ美味しいわけでもない盛岡の…

と、どれも濃厚な味のエッセイだ

普段めったに白黒つけられることのない音楽関係者によるカレー対決イベントが

修羅場になった様子はまぁそうなるだろうなと思ったりしつつ非常に悲しい話だった

コロナ禍で『野掛けの人』になってしまった、という人は多いのでは?

こんな野掛けもあるのか!と参考になるようなならないようなエッセイ集だ

いずれにしても狩猟話は興味深い

さて「野掛け」とは

①春秋ののどかな日に山野を歩きまわって遊ぶこと。野遊び

②野外で行う茶の湯。野点(のだて)

(広辞苑第七版)である

お店に入り難くて屋外でランチ、というのもこの時世では野掛けなのかも

辞書に「春秋の」とあるように、夏冬は野掛けには厳しい季節であるな

続きが気になって『パリのガイドブックで東京の町を闊歩する2 よめないガイドブック』を

著者はパリのガイドブックを読まなければいけない!という思いだけが空回り中

脱線して違うことを調べ始め、大宅文庫にまで行ってしまっていた

著者曰く「調査に必要性などなくていい。純粋な調査欲なのだ」

わしもそう思う。誰に迷惑かけるわけじゃないし

著者の感覚や行動が非常に自分に似ていて親近感

パリのガイドブックがこれからも全然読めなくても、彼は何か面白いことには当たるだろう

続編を期待して待つことにする

「JAPANGRAPH石川」

やはり能登半島の北の方、興味深い

珪藻土の塊から直接切り出す七輪もじっくり見てみたいものだ

「図書 2021 10」

続フランス・ギャル…は置いといて

気候変動の話が面白かった

それから船舶の左右の表現の仕方

舞台の上手下手(かみてしもて)みたいだね

『カレーライスの本』で大人なのに知らなかったり気にしていなかったことをいろいろ知る

料理を始める前にペットをキッチンから追い出す、というのも大事なポイント

はじめちょろちょろなかぱっぱ~は、私は本にあったのと違う歌詞で覚えていた

地域によっていろいろ違うみたいなので調べてみたら面白いかも

上に乗っかっているのは彦根の半月舎さんで頂いた「日記セット」

マメイケダさんの絵と日記に、大阪で食堂を営む人、多治見で作陶をする人

そして半月舎店主の日記が包まれていた