http://news.livedoor.com/article/detail/14117364/

人生の終わりを意識した際にやりたいこと、1位は?

2018年1月5日 10時38分 マイナビニュース

鎌倉新書はこのほど、「第1回 終活(ライフエンディング)に関する実態調査(2017年)」の結果を発表した。

調査期間は2017年11月4~5日、有効回答は20歳以上の歳男女835人。

○75%が自分の死を意識

直近1年で、自分の死を「日常的に意識している」または「たまに意識する」と回答した割合は75.0%に上った。

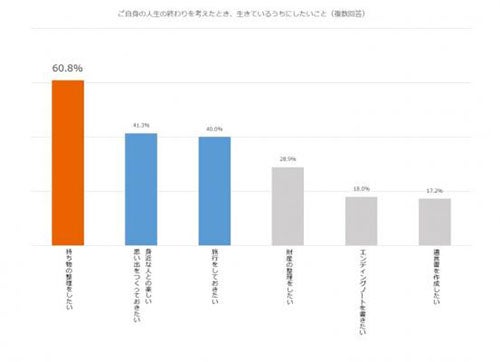

人生の終わりを意識した際にやりたいことを聞くと、「持ち物整理」が60.8%で最多。次いで「身近な人との思い出作り」が41.3%、「旅行をしておきたい」が40.0%と続き、同社は「身近な人との思い出づくりを生前に行いたいというニーズが顕著に表れた」と分析している。

自分の葬式について、「儀式はせず火葬だけ行いたい」「お葬式を行うつもりはない」と答えた割合は33.1%。一方、身内の葬式については、89.6%が「儀式を伴ったお葬式をしたい」と回答した。同社は「本人とその周囲との間で、立場が違うことにより、考え方のギャップが生まれている」と指摘している。

葬儀後に行うオーダーメイドの「お別れ会」については、「やってみたい」「興味がある」という人は25.4%で、約4人に1人がお別れ会に興味を示した。また半数近い45.3%が弔い不足を感じた経験があることがわかった。

同社は「『弔い不足』には、お葬式後に時間をかけて準備を行い、その人らしさを感じられる『お別れ会』が解決の一助となっていくと考えられる」と述べている。

書籍「永遠なるものを求めて」第2章

(2017年5月14日 ご説法)書籍「永遠なるものを求めて」第2章

(2017年5月14日 ご説法)

《「この世での生き方」が「死後に行く世界」を決める 》

(一部抜粋)

●霊界では、自分と似たような人たちの集まっている世界に行く

そこで、どうしても外してはいけないことは、どういうことかというと、「この世があって、この世を去った世界がある」ということです。これが一つです。

それから、「この世を去った世界のなかで、「天国 (天上界) と地獄が、はっきりと分かれている」ということです。

その「天上界」と言われるところも何層にも分かれていて、私たちの言葉で言うと、「四次元界」「五次元界」「六次元界」「七次元界」「八次元界」「九次元界」があります。また、それぞれの次元のなかでも「上」「中」「下」に分かれていますし、細かく言うと、もっと分かれています。さらには、職業別などでまとまっている部分もあります。

霊界においては、この世で生きてきた人生に照らし合わせ、その人にふさわしいところに還り、自分と似たような人たちが集まっている世界に行くことが多いのです。

●「死後に行く世界の様子」と「この世に生きる意味」

それでは、この世に生まれてくる意味とは何なのでしょうか。

この世には、本当に、いろいろな人がいます。過去世で天使だった人もいれば、過去世において大勢の人を殺し、死後、地獄界に行ったけれども、何とかあの世で修行が進んで、もう一回生まれ変わってもよいところまで心境が上がり、今回、生まれてきている人もいます。そのような人たちが、いろいろなところで一緒になり、仕事をしたり、学校で勉強したりしているのです。

そういう意味では、「玉石混交の世界」がこの世なのです。

これは、ある意味においては、“身分制のない世界” であり、非常に不公平で非合理的にも見えるのですが、天上界や地獄界では、それぞれ違うところにいて、絶対に会わない人たちが、この世では一堂に会することができます。その意味においては、いろいろな人々と出会って魂を磨けるようになっています。この世では、そういう機会が与えられているのです。

天使の世界に行ったら、そこにいるのは、みな、「いい人」ばかりですが、この世には、そういう人たちとは違う考え方をする人もいます。この世では、そういうことを経験したりするわけです。

また、生まれる時代によって文明が違っているので、この世に生まれ変わると、かつては経験しなかったことを経験するようになります。

《 神なき「全体主義国家」の悲劇 》

●いかなる環境下にあっても「どう生きたか」は魂に刻印される

…幸福の科学の教えの七割がたは、「自分としてどう生きるか。人間としてどう生きるか。その想いの力・心の力によって未来は開ける」ということです。つまり、「個人の修行」の教えが中心にあります。「どのような心づもりで、日々、努力し、生きていったら未来は開けるか」ということを説いているものが七割なのです。

ただ、残りの三割ぐらいの教えでは、「個人だけでは、どうにもならないものがある」ということも認めています。それは、大勢の人間がつくる組織や社会、あるいは、国家といったものの影響です。「国家対国家」として、外交や戦争などもあるでしょう。そのように、個人個人では、どうにもならないものもあるのではないかと思うのです。…

しかし、「そのなかを、どのように生きたか」ということも、また、人生のなかの「魂の刻印」として残されるものなのです。

●「人を幸福にするよい国」と「人を不幸にする、よくない国」

もちろん、「人間が平等であるように、国だって平等だ」という考え方もあるだろうとは思います。私は、さまざまな文明実験がある以上、いろいろな国があっていいと思いますし、宗教や言語、肌の色等の違いがあって、いろいろな国が存在する理由はあると考えています。

ただ、国に違いがあるのはよいとしても、やはり、「のぞましくないかたち」の国というのは、あるのではないでしょうか。

それは、その国の構成員である国民の大多数が苦しんでいる国、不安と恐怖におののいている国、欠乏に悩んでいる国です。あるいは、「もし自由が許されるのならば、国外に脱出して、どこかほかのもっといい国に行って、この国の国民になりたい」というように、亡命したい人がたくさん出てくる国です。客観的には、そうしたところを見れば、「その国が、今、あまり国民を幸福にする状態ではない」ということは分かると思うのです。

もちろん、いつの時代にも、そういうことはあったでしょう。特に、指導者の力がものすごく弾圧的な場合、逃れることができないこともあったと思います。そういう場合には、国ごと国民が奴隷状態になることもありました。

戦争に負けた国民の場合、例えば、かつてのイスラエルの民が、四百年間、エジプトに囚われていたように、「数百年間、奴隷状態で過ごす」ということもあるだろうと思います。「戦争で負ける」というのは、そういうことでしょう。

やはり、「できれば亡命したい」「何とかして、ほかの国に逃げたい」と国民が思うような国というのは、あまりよい国ではないと考えてもよいと思うのです。

大川隆法総裁 講演会2017 「永遠なるものを求めて」抜粋版(ロームシアター京都)より

・