革共同創設者・木下尊晤(野島三郎)氏を追悼する

――革共同創成以来、革命の熱い情熱と使命感を燃やし続ける

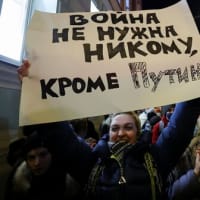

▲左:2018年3月29日、入院中の病院にて。

▲右:1967年10月17日、山﨑博昭君追悼集会(日比谷野音)後、追悼デモの先頭で遺影を頭上高く掲げる、左から木下氏、北小路潤子氏、陶山健一氏(『大学闘争 70年安保へ――浜口タカシ写真報道』から転載)。

《哀悼の辞》

●葬儀の報告

革命的共産主義者同盟全国委員会の木下尊晤(きのした・たかあき、ペンネーム:野島三郎)氏が2019年2月28日午前7時37分、腎不全とガンのため、闘病中の病院で逝去されました。享年82。

木下氏は、故本多延嘉書記長から最も深く信頼され、ともに革共同全国委員会を創設しました。以降、政治局員として幾多のたたかいを指導してきました。後半生は苦しい病気とのたたかいでしたが、革命の熱い情熱と使命感を燃やし続けました。

3月1日、都内斎場で、ご家族・ご親族を中心にささやかな葬儀が行われました。斎場の都合で急遽、死去の翌日となりましたが、長年のゆかりの人々が駆けつけました。遺影が掲げられ、「木下尊晤氏略年譜」が配布され、在りし日の木下氏を偲びながら、“革命家・野島三郎“との永遠の別れを惜しみました。

近年の革共同(中央派)の恥ずべき堕落とあまりの惨状を見るとき、創設者である彼の、言葉に尽くせぬ無念の思いはいかばかりであったでしょうか。その痛恨の思いと革命の意志をしっかりと受け継いでまいりたいと思います。(2019年3月2日)

●反スターリン主義左翼の嚆矢として

木下尊晤氏は、1950年代半ば、日本に反スターリン主義ラディカル左翼が誕生して以来の終生の革命家であった。60年安保闘争以前から革命運動、労働運動を身をもって担ってきた一人であった。革共同の枠内にとどまらず、理論と実践において数々の先駆的業績をあげ、じつに多くの後輩活動家を育ててきた。人情に厚い、心優しい革命家であった。常日頃は穏やかな言動であったが、いざというときには誰よりも果断、ときに最も過激であった。

長年にわたって革共同政治局員であったが、後年、男女関係問題で誤りを犯した。彼の誤りは、当事者の女性を傷つけた。のみならず多くの同志たちに打撃を与えた。木下氏は、全面的に自己批判し、その後、責任ある位置にはつかず、ひっそりと存在するのみであった。とは言え、木下氏の革命家としての行跡は正当に評価され、反スターリン主義ラディカル左翼を含む日本の社会運動の歴史に深く刻まれてしかるべきである。

木下氏は、黒田寛一(山本勝彦、緑川俊成)が主宰する“探究派”時代から本多延嘉氏との強い信頼関係で結ばれてきた。

1958年7月、トロツキー教条主義の太田竜(栗原登一)氏らの脱党(革共同第一次分裂)を経て、1959年8月、西京司(大屋史朗)氏ら関西派(多数派)との革共同第二次分裂において、本多氏と力を合わせ、黒田・大川スパイ事件(1957年夏に発生、翌年8月に露見、59年に西派が調査・追及)の痛手を抱えつつ、ともに革共同全国委員会を創成した。本多氏が政治局の軸に座り、木下氏が労対に就任、他に小野田猛史(北川登)氏、白井朗(山村克)氏、飯島善太郎(広田広)氏ら。これが革共同の礎を築くものとなった。

その後の60年安保闘争の推進、共産主義者同盟(ブント)からの多くの革命家たちの結集・加入、第三回全国委員会総会(三全総)の開催(1962年9月)のいずれにおいても、重要な役割を果たした。

さらに三全総直後からの黒田および松崎明(倉川篤、国鉄尾久機関区)らの非組織的私党フラク形成、敵対と逃亡に対して、本多氏と固く手を携えて、労対として前面に立ってたたかい、革共同第三次分裂を遂行した(1962年10~12月)。その後も、木下氏の存在は、黒田や松崎からもっとも恐れられた。

黒田らカクマル派との分裂の打撃を乗り越えて、ブントから結集していた陶山健一氏(ペンネーム:岸本健一)や田川和夫氏(日本共産党港地区委員会の委員長としてブントへの集団加入を主導、その後、若干の曲折を経て革共同に加入、1972年離党)らとともに労対活動を縦横に展開し、マルクス主義青年労働者同盟の強化・拡大に全力を挙げた。その成果の上に、第三回大会(1966年9月)が開催されたのであった。この大会は、黒田・カクマル派との分裂を乗り越えて反スターリン主義の綱領的・思想的・組織的な再武装をかちとり、70年安保・沖縄闘争に向かって路線的武装を固める歴史的大会となった。

木下氏は、第三回大会をもって新たな飛躍へと進む革共同の先頭に立ち、1967年10・8羽田闘争から始まる“激動の7カ月”を現場の労働者同志の中軸となってともにたたかった。その中で、関西における小川登(関西地方委政治局書記長・竹中明夫)氏らの10・8羽田以後の党的飛躍への動揺と分裂・逃亡に際して、本多氏から関西に派遣され、組織的分裂の痛手から党を守りつつ、党再建の苦しいたたかいを牽引した。

1969年、国家権力による4・27破防法発動によって本多氏が逮捕・投獄されるや、破防法弾圧と対峙しつつ、70年安保・沖縄闘争を関西の地で指導し、同時に西日本全体のたたかいを指導した。本多氏が獄中にあった期間、陶山書記長代行体制を支えてきた。そして戦闘的青年と部落研連合による11・14浦和地裁占拠・狭山差別裁判実力糾弾のたたかいを強力に支え、かつ70年代階級闘争において全国運動の革命的復権として解放闘争を発展させる意義を強調し、政治局の武装をはかった。

また、1970年の七・七自己批判(華僑青年闘争委員会による革共同への糾弾と決別)をめぐる政治局内論議や革共同全体の理論的・実践的な再武装において、清水丈夫氏とともに積極的な役割を果たした。当時の政治局や幹部層では「労働者解放が一切」という論理でたたかってきた人が多く、そのため革命論における差別・抑圧の問題の位置づけ、差別糾弾にプロレタリアートがどう向き合うのかの問題、生きたインターナショナリズムの立場について、自らのアイデンティティーを見失う傾向があった。関西での解放運動にかかわる運動経験を持ち、以前から中国史、中国革命運動を研究してきた木下氏の見識が議論をリードするものとなった。

本多氏が1971年3月に出獄後、政治局が補強・再編され、木下氏は引き続き関西を担当するとともに、差別・抑圧とのたたかいの戦線および反軍闘争の指導に当たることが再確認された。9月三里塚第2次強制代執行に対する決戦、11月沖縄返還協定批准阻止を掲げた「第2の11月決戦」を政治局集団指導体制の下、指導した。

同年12月、カクマル派が辻敏明氏(京都大)、正田三郎氏(同志社大)、さらに武藤一郎氏(革共同三重県委員長)を襲撃、虐殺したことに対し、これを安保・沖縄闘争を基軸とする階級闘争の発展への反革命テロリズムととらえ、関西・西日本での対カクマル防衛戦を陣頭指揮した。

1971~72年には、狭山差別裁判の控訴審(井波七郎裁判長)に対する全国の大衆のたたかいが無実の石川一雄氏との連帯をかけて高揚し、その先頭で戦闘的青年が大衆的規模で立ち上がった。木下氏は、戦闘的青年たちを支え、革共同の狭山闘争への取り組みを牽引した。その中で、全国青年戦闘同志会が結成された(1973年3月)。狭山差別裁判糾弾・石川一雄氏奪還のたたかいは新たな寺尾正二裁判長体制を迎えて、73年、74年とさらに激化し、寺尾裁判長による無期懲役判決(1974年10・31)と対決していった。この間、革共同は、同時に対カクマル報復戦を一挙に激化させていった。

この激しく矛盾的な過程で、戦闘同志会の責任者であった沢山保太郎氏が党内フラクションを形成し、組織内でテロルを次々と振るうという厳しい事態が発生した(1973年6月~)。木下氏は、根本には、カクマルとのたたかいへの日和見主義があるばかりか、解放運動の理論と路線に関する致命的誤りがあると判断した。本多氏の苦悩の末の決断を受けて、戦闘同志会内の決起を支えつつ、痛切な思いで沢山打倒闘争を進めたのだった。

革共同の対カクマル戦は、本多氏が文字通り陣頭指揮をとって展開された。激しい攻防を経て、本多氏は1974年8月、カクマル完全打倒を射程に入れたと判断し、対カクマルの戦略的総反攻を宣言した。その判断が正しかったかどうかは検証されなければならないが、カクマル派が極度に追い詰められていたことはまちがいない。しかし黒田、松崎らは本多氏暗殺計画を立て、1975年3月14日、言語に絶する卑劣な手段で本多氏を虐殺した。

この3・14反革命に対して、木下氏は政治局の前面に躍り出て、復讐戦のために死力を尽くしてたたかった。以降、清水氏を中心に秋山勝行氏とともに清水・木下・秋山指導中枢(3P)を形成して、対権力・対カクマルのたたかいの指導に当たった。これ以降、主に織田武雄のペンネームを使用し、革共同を鼓舞し、たたかいの展望を指し示すべく奮闘した。木下氏が執筆・発表した「反革命どもに血の処刑を」(1975年4月)が党首を失った革共同を再び蘇らせる原動力となった。さらに、1976年「3・14宣言」、1977年「3・14アピール」や『前進』各号の織田論文は、いずれも革共同や周辺の人々の魂を揺さぶり、たたかいを促進する強力な力を発揮した(それらは野島三郎編著『現代革命と内戦』1977年9月刊に収録されている)。

3Pの一人である秋山氏は、彼もまた懸命に奮闘したことは事実であるが、並行して男女関係での腐敗行為をなし、党財政の軍費を横領していわゆる愛人との関係維持に使い込むという驚くべき犯罪を長年にわたって続けていた。だから軍事委員会の責任者でありながら、対権力・対カクマルの戦争遂行に指導性を発揮しえず、現場の軍メンバーの創意性と戦闘性にほとんど丸投げしてきたのだった。

とまれ、本多書記長なき革共同が試練を乗り越えて対権力・対カクマルのたたかいに進み出ることができたのは、現場の一人ひとりの党員の存在をかけた、英雄的といって過言ではない決起であった。それを引き出し、支えた力は、まぎれもなく木下氏の本多氏への深い尊敬と革命へのロマンに溢れた文章の力、その思想性だった。

1980年代の三里塚二期決戦・国鉄分割民営化阻止決戦では、1982年「革共同政治局1・1アピール」を執筆・発表した。同論文は、革命的武装闘争をもって三里塚二期決戦の進路を切り開く決定的な路線論文であった。冒頭にハインリッヒ・ハイネの詩を置いた、理論的で情熱的な三里塚・国鉄路線論文であった。1980年代半ばには革共同は全国的に党勢を拡大していった。とくに木下氏指導下の関西地方委員会は革共同の中の最大最強の部隊を誇った。それは1968年以来の木下氏の指導、すなわち帝国主義国家権力打倒への情熱を燃やし、その権力打倒のためには被支配階級・被差別人民の側において統一戦線、共同行動を柔軟に実現していかねばならないという指導が、不首尾を含めて、貫かれたからであった。

さらにまた、「朴体制の危機と日米帝国主義」(『共産主義者』第30号、1976年7月)は、柱の一つとして金芝河論を展開する画期的な論文であり、革共同以外の諸人士からも高い評価が出された。政治局員としての激務の中で執筆した「<学習講座>レーニン『国家と革命』をいかに学ぶか」(『共産主義者』第57号、1983年7月)は、レーニン認識とレーニン主義論を検証し、革共同の国家論、革命論を深化させた大作であった。

言及すべきことはまだまだ多いが、木下氏は、政治組織の中にあっても、その反スターリン主義の創造的な思想性、文学的才能、鋭くて柔軟な感性を失うことがなかった。それは、革共同の豊かな可能性を保証しうる存在であったといえる。

1960年代、70年代はもとより、非公然体制に入ってからも、同志や諸人士との対話をよくし、1960年代以来「オルグの野島」と称されたように、一人ひとりの人間を大事にする組織者であった。

木下尊晤氏は、反スターリン主義左翼の文字通り“嚆矢”というべき存在であったのである。

●党存立の危機突破に野島あり

木下氏は終生、多面的で多様な諸活動をくりひろげたが、何といっても黒田、松崎らカクマルとのたたかいにおいて、他の誰も代わることのできない役割を担ったのだった。

後記する「略年譜」が示すように、1962年10~12月の革共同第三次分裂は、三全総およびそれを先頭で実践する労対部長・木下(組織名・山川三郎)氏の労対指導に対する黒田、松崎の反発、日和見主義的・組合主義的な逃亡として具体化した。

黒田は、1959年8月、革共同第二次分裂で革共同全国委員会創成に加わったものの、60年安保闘争の後にはすでに政治・組織活動はほとんどできず、無力化していた。参院選闘争(1962年5月)においても、候補者でありながら、革命的議会主義の意義に無理解なままであった。三全総においても、本多書記長体制にただただ圧倒され、決議に賛成した。

ところが黒田は、その直後から『前進』第106号に地区党建設反対を意味する論文を発表する一方、政治局には秘密裏に私的文書(「労対指導の腐敗について」)を作成、配布し、党内分派形成に全力をあげ始めた。それは、革共同が三全総をもって労働運動と党建設と政治闘争に本格的な飛躍をかけて進み出ることに対して、黒田が本能的に恐怖したからにほかならない。

黒田は、三全総路線とその柱である地区党建設に反対し、党を既成の民同型労働組合運動の枠内での「左翼」的部分の結集体としようとした。すなわち、特殊日本的な企業別労働組合のもとでの産別フラクションの連合体(あるいは組合主義的産別党)として党をつくるというものであった(本多延嘉「偉大な勝利の道」1973年1月、その他参照)。それは実は、松崎が労働者革命家の道に背を向け、動労の組合幹部として生きていく選択をしたことに呼応したものだった。松崎はすでに三全総の前に、マルクス主義青年労働者同盟の議長を「辞める」と、木下氏に申し出たのであるが、その時点ですでに国鉄当局の懐柔策に屈していたからなのであった。

ちなみに、カクマル派は形式上は1963年2月に全国会議をもち、4月にカクマル派結成宣言を出すのだが、それ以降、マル青労同組織については、組織論的位置づけができず、マル青労同そのものを解消してしまう。この点にも、彼らの組合主義的産別党としての本質が如実に現われている。

黒田、松崎、そして鈴木啓一(森茂)、根本仁(土門肇)らは、「分派」という名の実質的な組織分裂策動を陰謀的に進めた。それとのたたかいは厳しいものであった。とりわけマル学同組織においては、学対部長の清水氏が黒田に付き随って「Qの会」(黒田による学生指導層の学習会フラク)を組織し、黒田の私的文書を配布し、黒田発言をみずから文章化したメモを作成、配布するなど黒田派として振舞ったのだった。清水氏は11月中旬に自らの誤りを自己批判し、本多派に合流したものの、学対部長を罷免され、本多派はマル学同の少数派に押し込められた。そうした形勢を立て直し、‘三全総路線の党’としての再組織化を進めたのは、本多書記長の指導力であった。同時に現場のマル青労同を再武装するに与って力があったのは木下労対(中央労働者組織委員会および『最前線』編集局)の奮闘であった。

革共同史において大きな意義をもつ三全総とそれをめぐるカクマル派との第三次分裂を想起するとき、木下氏が決定的な役割を担ったという事実、それが実現しようとした三全総路線とその思想を改めて明確に確認しておきたい。

さらにまた、木下氏は、カクマルが本多氏を虐殺した1975年3・14反革命に際して、カクマルの前にわが身をさらすようにして、復讐戦に立ち上がった。前述したように、その姿は、筆舌に尽くしがたい打撃、悲しみ、苦しみを乗り越えようと苦悶していた全革共同を鼓舞してやまなかった。

当時、本多氏を失った政治局は、非常な危機に陥った。それも当然である。なぜなら本多氏は、その卓越した力と思想で政治局を統一していた唯一無二の党首であったからである。加えて、対カクマル戦の軍事指導、政治闘争指導、組織指導の全面にわたって責任をとっていたからである。ほんとうに獅子奮迅というべきたたかいぶりであった。筆者自身は獄中にあったが、本多書記長の陣頭指揮のあり様は、抽象的ながらひしひしと伝わってきた。その本多書記長の位置を誰が引き継ぐのかという難問が一気に襲いかかったのである。もちろん政治局の全員が全身全霊をかけて決起したが、本多氏に代わりうる者などどこにもいなかった。

その当時、陶山氏は、カクマルの襲撃によって重傷を負った(1974年1月)ことに加え、不運にも持病の難病を発症し、厳重な療養中であった。木下氏は、関西の対権力・対カクマルのたたかいの緊張の真っただ中にいた。清水氏は、本多氏の「おれが政治も軍事も全責任を取るから、新さん(清水氏のニックネーム)はじっくりと研究活動をやってくれ」という指示によって、一定の組織的任務に当たる以外は理論研究活動(確か経済学研究と黒田イデオロギー批判ではなかったか)にほぼ専念していた。

しかし、逡巡の余裕などありえず、東京在任の清水氏が本多氏に代わる政治局中央の責任を取ることが一瞬のうちに決まった。清水氏は、当初の試行錯誤も含め、猛然と動き始めた。革共同の党員は一人ひとりが新たな決意をもって、清水指導体制のもと本多書記長虐殺への復讐戦に全力決起したのだった。

今から振り返るとき、本多書記長亡き後、もし政治局の集団指導体制というものが実現していたとすれば、木下氏の存在とその自覚的な組織行動ぬきにはありえなかったといえる。なぜなら、革共同創立の思想的・政治的・組織的原点、反帝国主義・反スターリン主義の思想的・理論的本質、共産主義者ひいては人間についての識見、組織についての感受性などについて、本多氏とほぼ共有してきたのは木下氏以外にはいなかったからである。

清水氏は、崩壊したブント・プロ通派からの加入者という問題、短い期間であり自己批判したとはいえ革共同学対部長として黒田イズムにどっぷりつかり、黒田流の陰謀的私党づくりの先兵であった問題、革命家としてのジグザグゆえにレーニン主義的組織論を内在的に思想化かつ血肉化しえたのかという問題、反帝・反スターリン主義の革共同的アイデンティティーを根本的立脚点にすることにおける自信のなさという問題などがあったであろう。実際、清水氏のそういう率直な述懐を聞いた人は少なくない。だからこそ、清水氏は3・14カクマル反革命に対して文字通り命がけで決起せんとしたのだ。

木下氏は、自分が本多氏の衣鉢を継ぐ唯一の人間であるという強烈な自覚を身内から湧き立たせた。そうせずにはいられなかった。野島三郎が鬼神となって荒ぶる以外に、本多なき革共同は絶対に革共同たりえないのだった。木下氏はまさにそのようにたたかった。同時に、木下氏は、政治的判断力と決断力においてはるかに優れた清水氏を中心に据える必要を知っており、また清水氏の前記したような革命的共産主義者として本能化しえていない党的アイデンティティーの弱さをもよく知っていた。

このように、本多なき革共同の運命は、かなりの部分、清水=木下関係いかんにかかっていたといえよう。

何よりも、危機に瀕した革共同(木下氏は、「ひとたび死んだ革共同」といいきった)を危機突破に向かわせた牽引力の一つは、まぎれもなく木下氏の渾身の決起であった。清水氏が死力を尽くしたことは誰もが認めるところである。だが清水氏は、3・14カクマル反革命以降うち出した先制的内戦戦略論と復讐戦の論理において、木下氏を矢面に立てる形をとり、自らはその陰に隠れるようにした。そして政治局内部では、新しい基本路線を形成するにおいて、修正と動揺を重ね、率直な議論を回避して、対権力の垂直的対決構造を対カクマル戦第一主義にすり替えたのだった(水谷・岸『革共同政治局の敗北』第8章第1節を参照)。

ここは、それを詳しく検証する場ではない。ただ一点、付言する。

木下氏の革命家としての歩みを振り返ると、同時に清水氏の歩みが浮かび上がらざるをえない。階級闘争と党の歴史的な分岐点に立たされた際に、清水氏は常に「“最大多数の最大幸福”がオレのやり方」(2006年4月、清水氏が筆者と岸宏一氏に向かって吐いた言葉)でやってきたのである。それは、2006年3・14Ⅱで中野洋氏プラス関西派に身をすり寄せたときだけではない。ブント・プロ通派から革共同に移行したときも、黒田派から本多派に立場を一変させたときも、本多書記長が虐殺されてから数年間の推移においても、“最大多数の最大幸福”で乗り切り、自己保身してきたのが、清水氏なのである。

清水氏は、本多書記長亡き後、木下氏の力に依拠し、木下氏を利用してきたが、木下氏との戦友関係を築こうとは決してしてこなかったといわなければならない。

そのような清水氏を最高指導部にしてきたわれとわが身があまりにも恥ずかしい。あまりの愚かさと不見識に絶句するのみである。「革共同の誇り」という言葉をもはや口にすることもできない思いである。

しかし、だからこそ、木下氏を追悼するとき、1961年のブントの人々の革共同への加入・結集、1962年末の革共同第三次分裂、そして1975年3・14本多書記長虐殺とその復讐戦の貫徹という、革共同の党存立の危機には、常に“野島三郎の決起”が危機突破の原動力となったのだ、ということを想起しないではいられないのである。

●革共同の輝きも歪みも……

木下氏は、如上のように、革共同創立者として、本多氏とともに創成以来の党の歴史を体現してきた。

革共同は、基本的には本多氏の主導のもと、レーニン主義で武装された確固とした党組織であった。とは言え、階級闘争、党派闘争、党内闘争の生きた現実の中では、未熟さや歪みを露呈し、葛藤と試行錯誤を繰り返してきたのだった。そうした革共同の他を圧する輝きや飛躍と分裂・崩壊、大いなる可能性と限界、統一戦線の尊重や大衆的な説得力と独善的なセクト主義、対権力・対カクマルの正義性と数々の誤りや弱さ、組織的人間関係での柔軟な開かれた気風と官僚主義的・軍事主義的な司令主義といった相反する矛盾的あり方はまた、木下氏のそれでもあった。ヒューマンな人柄とみられていた木下氏も、組織的には官僚主義、軍令主義の権化という面をもち、内戦と非合法・非公然体制の重圧に耐ええない脆さや歪みを身にまとっていたのであった。

木下氏は、後半生は病気との苦しい闘いとなったが、つねに心は戦友・本多氏とともにあり、革命の情熱を燃やし続けた。無念であっただろうが、彼が同志たちの記憶と心に残した数々の文章、発言、行いは、忘れられることはないだろう。ただ一人残った革共同創設者としての強い使命感を背負い、「あと10年生きたい!」と、最後の最後まで生きる執念を表明したその姿は、語り継がれることだろう。

2006年以降、3・14関西クーデター(3・14Ⅱ)生起、中央派と関西派の分裂、3・14Ⅱ反対派の除名、追放などの数々の粛清の中にあって、木下氏は黙って中央派に党籍を置き続けた。そして同時に、中央派中枢の監視と情報統制下にありながらも、革共同関係者とは望めば誰とでも対話した。なぜなら、創立者にとっては、中央派も、関西派も、3・14Ⅱ反対派も、離党者も、ないからだ。皆、愛すべき友であり、弟子であるのだ。

その間、木下氏は、3・14Ⅱをもって顕著となった、革共同とは名ばかりの綱領的・思想的・路線的な歪曲に直面して、その組織的な腐敗と堕落を誰よりも痛いほど知り、誰よりも深く悲しみ、中央派中枢、とりわけ清水丈夫氏を心から軽蔑しながら、じっと耐え忍んだ。なぜだったのだろうか――。

そうした彼の最後の姿はメルヴィル作『白鯨』を想起させる。

最後に白鯨の背中に銛を突き立て、己の運命を白鯨の運命に固く縛り付けたまま、白鯨もろとも海に没した、満身創痍のエイハブ船長の壮絶な姿を、そこに見る思いである。木下氏が亡くなった今、海に没した革共同が浮上することはありえない。幽明の境を越えるとき、彼は、銛をしっかりと握ったまま、「野島三郎を侮るなよ」と微笑みながら、われわれに語りかけたに違いない。

われわれの師匠である木下尊晤さん。長きにわたってたたかい抜き、その生き様を見せてくれ、ほんとうにありがとうございました。残った者たちは、あなたの遺志をおろそかにすることなく、革共同政治局の敗北、その恥ずべき誤りと歪みを真摯に洗い出し、容赦なく自己批判的に切開・総括し、そこから展望を見つけ出し、進んでいくでしょう。それのみが、かつて反帝・反スターリン主義の党であった革共同の誇りを受け継ぐ道であるでしょう。

野島三郎さん、さようなら。

▲野島三郎「芸術本質論序説」(『探究』第8号、1960年2月刊) ▲野島三郎「反革命どもに血の処刑を」(1975年4月発表)

《木下 尊晤 氏 略年譜》 ※文中敬称略。葬儀当日配布の略年譜に大幅加筆。

1936年12月4日 奈良県に生まれる。三男、尊晤(たかあき)と命名。

1949年 東大寺学園入学、歴史部に所属。中国古典の老子、荘子を読み始める。

1952年 県立奈良高校入学。歴史研究会に所属。古代以来の中国史、中国文学を研究。池内史郎(後に革共同に加盟。ペンネーム:浜野哲夫)と出会う。先輩の岩佐寿弥(後の前衛的ドキュメンタリー映画監督)と交友関係を結ぶ。長兄が持っていたトロツキー著、山西英一訳『裏切られた革命』(白文社)を見せられる。

1954~55年 池内とともに日本共産党の最後の山村工作隊に参加。

1955年4月 法政大学文学部入学。小田切秀雄(日本近代文学研究)や廣末保(日本近世文学研究)に師事。同学年に白井朗(3歳年長)。

1956年10月 ハンガリー革命に衝撃を受け、支持を表明。

1957年12月 大阪―関西で活動していた池内と議論し、ともに革共同(西派)に加入。

1958年3月 黒田寛一主宰の「探究」グループに参加。白井から紹介されて、本多延嘉(探究グループの中心、日共早大細胞、後に革共同全国委員会書記長)と出会う。

1958年7月 革共同第一次分裂。太田竜らと決別。

12月 共産主義者同盟(ブント)の結成に際し、島成郎(共産同書記長)が本多を機関紙『戦旗』の編集長に迎えることを提案、革共同の合流を誘う。本多が提案辞退を政治局内に提起、木下が率先して支持。共産同への合流(実質的な併呑)を拒否。この頃から組織名として「山川三郎」を使用。

1959年8月 革共同第二次分裂、革共同全国委員会を結成。以降、木下は革共同労対として産別委員会の一つ、国鉄委員会(全線委員会と称す)を組織。国鉄労働者の大衆的な二つの学習会を主宰。同時に東京東部地区委員会を担当(同地区委員長)。また、スペイン内戦を中心に1930年代国際階級闘争の研究を本格化させる。

10月 木下の盟友・池内がやや遅れて革共同全国委員会に加盟し、関西地方委員会を創立、議長に就任(後に交代)。

1960年2月 野島三郎のペンネームで『探究』に「芸術本質論序説」を発表。同論文は比較的広く知られ、高い評価を受ける。そのことに黒田がショックを受け、コンプレックスを吐露。

4、5、6月 安保反対・岸内閣打倒闘争が歴史的な大高揚。

6月 国鉄尾久機関区の松崎明らを現場指導して尾久を拠点に6・4政治ストライキ闘争を展開。ブントは、革共同の労働者フラクションによる労働者階級、とくに国鉄労働者への影響力の深さに衝撃を受ける。「国鉄に野島あり」と言われ、以後、「オルグの野島」の異名を取る。

6月 すでに兆しがあったブント瓦解が始まる。島は共産同の指導を投げ出す。戦旗派(陶山健一[岸本健一]、守田典彦[青山到]、鈴木啓一[森茂]ら)、プロレタリア通信派(清水丈夫、青木昌彦[姫岡玲治]、北小路敏、藤原慶久、西部邁ら)、革命の通達派(服部信司、長崎浩ら)に三分裂。

1961年1月 労対としてマルクス主義青年労働者同盟結成(議長・松崎)を指導。

2~4月 革命的戦旗派を始め、多くのブント活動家が革共同に結集・加入。そこにおいては、著作家・黒田の権威以上に、本多の構想力と高い理論性が大きな力を発揮。同時に“労働者階級に根差した党”としての革共同の底力にブント活動家が惹きつけられた要素があり、「オルグの野島」の存在も大きかった。

8月 革共同第一回大会。黒田議長、本多書記長の政治局体制。木下は正式に政治局に選出される。

その後、松崎が「マル青労同議長を山川に譲る」と言い出す(ある同志の江戸川区のアジトにて)。その背景には国鉄総裁・十河信二(そごう・しんじ)による松崎への肩たたきがあった。松崎は懐柔策にぐらつき、労働者革命家の道を進むことに明らかにたじろいでいた。本多が松崎を説得、議長に慰留し、重責を分有するとして副議長に木下を据える(前同アジトにて)。

1962年9月 革共同第三回全国委員会総会(三全総)を開催。本多のイニシアティブで「戦闘的労働運動の防衛」、「地区党建設」、「統一戦線戦術の展開」、「労働者の反戦闘争・政治闘争への決起」、「『前進』の強化・拡大」の路線・方針を決定。黒田も賛成。ところがその前段で黒田は、本多指導に対抗して、清水丈夫(学対部長)ら学生指導層による学習会フラク「Qの会」を組織。

10月下旬 黒田が三全総をもってする革共同の新たな飛躍のたたかいにひるみ、反発し、地区党の意味と意義に無理解なまま、革共同内に隠然と黒田派を結成。松崎らが参加。

黒田が地区党建設に産別労働者組織を対置する論文を発表(『前進』第106号掲載)。それとは別個に、木下(山川)指導を念頭に置いた「労対指導の腐敗について」(10月30日)という私的文書を作成。三全総路線とそれをうち出した本多を面と向かって批判できないため、労対の現場指導を担う木下労対への批判を、しかも私的にやった。

11月1日 政治局会議で本多らが黒田文書の非組織的配布を弾劾、黒田が文書撤回を表明。しかし、黒田は同文書を秘密裏に配布。さらに松崎ら若干の労働者とフラク、「分裂を覚悟」と表明(11月8日)。清水が黒田に追随して、Qの会での黒田発言を文書化した「Qの会メモ」を作成し、配布。

11月14日 再度、黒田文書についての政治局会議(府中市の黒田宅)。黒田は文書撤回を表明する一方で卑劣な開き直りを示し、支離滅裂な態度に終始。本多が黒田の陰謀的分派策動を弾劾、同時に戦闘的労働運動防衛路線への無知・無理解を批判。黒田は何の返答もできず。木下が同様に清水の陰謀的な非組織的活動を批判、清水は顔面蒼白となって、「レーニン主義に反した」と自己批判。会議終了後、清水が本多の後を追い、本多派に合流。(この間、鈴木は国際部活動でヨーロッパ派遣のため不在)。

12月14日 黒田は秘密裏に分派結成を呼び掛ける。そして分派会議を開催(26日)。「分派」とは言うものの、政治局指導拒否の実質的な別党コース=組織分裂に踏み切る。

12月25~26日 東京都学生細胞代表者会議。黒田派が清水学対部長を解任。黒田派(26人)と政治局派(13人)に完全に分裂。この過程のマル学同の会議で、清水が黒田派であった自己の反レーニン主義の誤りを自己批判。

12月28日 政治局会議。この時点までに革共同第三次分裂となった。

1963年1月1日 政治局と関西地方委指導部の合同会議。

1~3月 本多、木下、陶山らが先頭に立って黒田批判を展開。黒田からの反論ならぬ反論。

2月 黒田、倉川(松崎)、森(鈴木)らの連名による組織分裂宣言(機関誌『共産主義者』7号を僭称・発刊)。非和解的な組織的対立が激化。

マルクス主義学生同盟内の政治局派(少数派)が「中核派」を結成。

4月 黒田らが機関紙『解放』発刊をもって「革命的マルクス主義派」を名乗る。

1964年 ベトナム・日韓闘争を指導。

作家・田中英光(太宰治に私淑、日本共産党員、のち離党)の全集(芳賀書店)が企画された際、依頼を受けて田中英光文学の時代背景を解説した「戦後革命の硝煙」を執筆(同全集「月報1」に掲載)。(註1)

1965年7月 池内が「浜野哲夫」のペンネームで社会主義労働者戦線(革共同全国委、共産同、長崎社会主義研究会)の代表として参院選に立候補。木下はさまざまな形で池内を支える。

8月 総評傘下の労働組合青年部を軸に反戦青年委員会が結成、積極的にかかわる。その後、東京反戦の世話人に就任(各派から出ていた)。この頃から、奈良県出身ということもあり、政治局の西日本担当(ただし沖縄は別)となる。

1966年5月 東京東部地区の労働者同志と結婚。披露宴で本多が映画『愛染かつら』の主題歌『旅の夜風』を歌いながら曲に合わせて舞った。

9月 革共同第三回大会。木下は、大会の準備と運営の責任を取る。

中国の文化大革命(文革)に対して、本多とともに毛沢東批判・文革批判を展開。数本の論文を発表。

1967年10月 10・8佐藤首相ベトナム訪問阻止羽田闘争に東京反戦として参加。山﨑博昭(京都大1回生)虐殺の報を受けて、急遽、弁天橋に合流。弁天橋上の追悼・抗議集会で、秋山勝行(全学連委員長)が木下の肩車に乗って演説。この日の闘争終了後、清水は「破防法が出るだろう。おれは潜る」と称して姿をくらます。本多が激怒、清水を呼び出し徹底的に詰問、批判。清水は顔面蒼白となって自己批判。

10・8直後から、関西で小川登(関西地方委政治局書記長・竹中明夫)が「プチブル急進主義反対」「ブハーリンの電撃的攻勢論の再現に反対」を唱え、中央政治局指導を拒否して路線的反対派を形成し、関西の独立王国化を企図。竹中派が関西地方委およびマル青労同の多数を押さえる。マル学同組織はほとんどが竹中派とその路線を批判。

12月 本多の決断で木下が関西張り付き指導に入る。竹中派は「佐世保を第三の羽田に」のたたかいに反対、『前進』配布を拒否し、党内闘争が激化。その渦中で、岡本光雄(関西地方委書記局員)、小西弘泰(マル青労同書記長)や橋本利明(京都大)ら中核派学生らとともに竹中派とたたかう。

1968年1月 前年末から米原子力空母エンタープライズ入港に備えて度々佐世保現地を視察。佐世保駅前にあった共産主義労働者党の事務所をエンプラ反対闘争の連絡事務所に使わせてくれるよう、樋口篤三に掛け合う。共労党本部の許諾を得ることができ、同事務所はエンプラ闘争期間中、中核派学生及び反戦の闘争現場と本多、木下ら政治局との連絡所として使われた。

1968年3月 竹中派が集団的に脱党、関西地方委が分裂。関西(大阪)に居を移す。ほどなく妻も大阪に着任。東京反戦世話人は藤原慶久に交代。

以後、関西の労働者組織の再建に全力を挙げる。国鉄、全逓、教育労働者、自治労や民間にマル青労同組織を建設。ほぼ2年間を要するも、1970年初めには関西地方委を再建する。

1969~70年 安保・沖縄闘争を関西の地で指導。西日本全体の決起を指導。新たな解放闘争と狭山差別裁判糾弾闘争に決起した戦闘的青年たちを支える。

1970年7月 華僑青年闘争委員会による七・七告発をめぐって、関西での解放運動へのかかわりの体験から政治局内討議を積極的にリード。

関西での在日朝鮮人・中国人連帯闘争、解放闘争、女性解放闘争、「障害者」解放闘争、在本土沖縄青年運動を原則的に、かつ思い切って発展させるべく指導を強める。

1971年 「第2の11月決戦」を指導。

12月 カクマル派による武装襲撃、辻敏明(京都大)、正田三郎(同支社大)、武藤一郎(党三重県委員長)ら同志の虐殺に対して対カクマル防衛戦を陣頭指揮。 全面的な非公然体制に移行。

1973年6月~ 沢山保太郎(全国青年戦闘同志会、全国部落研連合の責任者、)が革共同を基盤にした沢山天下の狭小な解放運動を願望し、そのために党内に「沢山党」をつくる方向を鮮明化させる。党内に沢山フラクションを編成し、戦闘同志会や党常任など複数のメンバーに次々とテロルを振るう(8月、9月)。戦闘同志会の指導的メンバーたちが木下に沢山打倒を迫る。本多、木下ら政治局で協議。沢山打倒闘争しかないと本多が決断。

9月 沢山はフラクションメンバーとともに離党。公然と独自活動を開始。

東京の9・21報復戦に続き、関西で対カクマル報復戦に突入。

12月 木下立案による沢山打倒のテロル作戦を発動。その直後、木下は解放同盟の西岡智(狭山中央闘争本部事務局長)氏を訪問。事態を納得いくまですべて説明。橋本が不必要に書き記し、作戦終了後も保管していた戦術メモが権力に奪われる。他方、沢山は権力の捜査協力を拒否、その後も黙秘を貫く。

1974年8月 本多が対カクマル戦略的総反攻を宣言。

1975年3月14日 カクマルによる本多書記長虐殺に対し、復讐戦のアピール「反革命どもに血の処刑を」を発し、革共同の同志たちを鼓舞、カクマルを震撼させる。

5月 著書『革共同の内戦論――現代の反ファシズム解放戦争』を刊行。

1976年 「3・14宣言――革共同の新たな戦闘宣言」を執筆、発表(筆名:織田武雄)。

1977年 「3・14アピール――勝利への怒涛の進撃」を執筆、発表(筆名:織田武雄)。

9月 編著書『現代革命と内戦』を刊行。

1978年 港合同田中機械(大和田幸治委員長)が工場占拠・自主生産をもって破産攻撃とのたたかいを開始、これを全面的に支持、支援のたたかいを強める。

1982年1月 三里塚二期決戦の路線を明確化させた「革共同政治局1・1アピール」を執筆・発表。

1984年 政治局会議で財政問題を討議した席上、財政担当の白井が報告。その中で、木下の財政活動を紹介。木下がここ10年にわたって大学時代の友人、知識人、他党派の友人、実家から多額のカンパ(とくに親の資産からが大きかった)を集め、それらを丸ごと白井宛に上納してきた。白井が「少しは自分の関西指導に充てたり、個人的に使ってもいい」と言ったところ、木下は「いや、それをやると俺の私兵を造ることになる。絶対にやってはならない。すべて中央財政に上納するのが共産主義者の原則であり、倫理だ」と応じた。白井は木下のそうした財政的に透明な振る舞いをまるで自分がやったことかのように自慢気に報告したが、後に、木下カンパの一部を私用に蓄えていたことが発覚した。なお、白井氏は1994年に離党し、ほどなく本多氏を盟友といってきた態度を一変させ、自らの発言や文章で本多氏に罵詈雑言を浴びせ、かつ木下氏の存在を抹消するなど、歪み切った姿をさらけ出した。

1985年夏 10月三里塚決戦および11月国鉄分割民営化阻止決戦を前に革共同関西地方委総会を主宰。

1987年3月 非公然体制下の男女関係問題で女性同志から告発を受ける。政治局会議で告発に関して糾問、木下は自らの誤りを認め、全面的に自己批判。女性同志に自己批判し謝罪するも、受け入れられず。

10月 政治局を解任、更迭。長期の自己批判を課せられる。

その後、脳梗塞を起こし、倒れる。非公然体制で長期の療養生活に入る。

1995年 後遺症があるも、活動に復帰。「精神障害者」解放のテーマに取り組む。未発表の数本の論文を執筆。

1997年~ 『清水丈夫選集』の編集に加わる。第10巻(97年7月刊)、第9巻(98年2月刊)、第1巻(98年10月刊)、第2巻(99年4月刊)、第3巻(99年9月刊)、第4巻(2000年7月刊)、第5巻(02年7月刊)の各巻末の長文の「解説」を執筆。それら「解説」は一続きの革共同党史の意味を持つ。各巻とも清水が長文の序文を書き下ろし。ちなみに『清水選集』は第5巻刊行後、長期間、中断。清水執筆序文がなく、木下の「解説」もない第6巻をぽつんと出した(2016年)ものの、未だに完結させることができないでいる。

2005年 療養地を千葉県三里塚に移す。

11月 住民票不実記載をこじつけられ不当逮捕、ほどなく釈放。

2006年3月14日 関西地方委内で「党の革命」、実際にはテロ・リンチによるクーデター(3・14Ⅱ)が起こる。その直前に2度目の脳梗塞の発作を起こし倒れる。膀胱ガンの診断も出される。そのため、3・14Ⅱに明確な態度表明する機会を得ず。

2014年 三里塚を離れ、都内のアパートに移り住む。革共同を中心に日本の社会運動に関する各種資料を精力的に渉猟。以後、革共同の創成期について自らの体験を踏まえ、多くの備忘録、メモ類を作成。

2017年4月 前立腺肥大症で都内病院に入院。腎機能障害の危険との診断。

治療を続けながら、党史再検証を進める。

2018年3月 全身の浮腫、貧血と呼吸困難で容態が悪化、前回と同じ病院に入院。膀胱ガンおよび腎臓病、心臓喘息と診断される。

退院後も短期再入院。

病とたたかいながら執念を燃やして各種資料の読み込みと記録を続ける。

2019年1月 胸苦しさを訴える。腎臓病が悪化し、腎臓透析の準備のため同病院に入院。末期腎不全(ステージG5)と診断される。同時に膀胱ガンの他の部位への転移が認められ、5カ所にガンを抱える。医師は緩和治療方針を提案。

2月初め 腎臓透析を開始(週3日)。「あと10年生きたい。書きたいこと、語り置きたいことがある」と生への執念を語る。最後まで頭脳明晰であった。

2月22日 緩和ケア棟に移る。四肢の麻痺、嚥下障害、血圧降下など日一日と重篤な状態が強まる。しかし、見舞客を認識、反応示す。

2月28日午前7時37分、静かに眠るように逝去。享年82。

註:略年譜には記述の濃淡があり、欠落も少なくない。完成版は他日を期したい。

2019年3月4日

代表執筆:水谷保孝

▲野島三郎著『革共同の内戦論――現代の反ファシズム解放戦争』 ▲野島三郎編著『現代革命と内戦』(1977年9月刊)

(1975年5月刊)

註

1 当初、「田中英光論を執筆」と記した箇所を修正。

――革共同創成以来、革命の熱い情熱と使命感を燃やし続ける

▲左:2018年3月29日、入院中の病院にて。

▲右:1967年10月17日、山﨑博昭君追悼集会(日比谷野音)後、追悼デモの先頭で遺影を頭上高く掲げる、左から木下氏、北小路潤子氏、陶山健一氏(『大学闘争 70年安保へ――浜口タカシ写真報道』から転載)。

《哀悼の辞》

●葬儀の報告

革命的共産主義者同盟全国委員会の木下尊晤(きのした・たかあき、ペンネーム:野島三郎)氏が2019年2月28日午前7時37分、腎不全とガンのため、闘病中の病院で逝去されました。享年82。

木下氏は、故本多延嘉書記長から最も深く信頼され、ともに革共同全国委員会を創設しました。以降、政治局員として幾多のたたかいを指導してきました。後半生は苦しい病気とのたたかいでしたが、革命の熱い情熱と使命感を燃やし続けました。

3月1日、都内斎場で、ご家族・ご親族を中心にささやかな葬儀が行われました。斎場の都合で急遽、死去の翌日となりましたが、長年のゆかりの人々が駆けつけました。遺影が掲げられ、「木下尊晤氏略年譜」が配布され、在りし日の木下氏を偲びながら、“革命家・野島三郎“との永遠の別れを惜しみました。

近年の革共同(中央派)の恥ずべき堕落とあまりの惨状を見るとき、創設者である彼の、言葉に尽くせぬ無念の思いはいかばかりであったでしょうか。その痛恨の思いと革命の意志をしっかりと受け継いでまいりたいと思います。(2019年3月2日)

●反スターリン主義左翼の嚆矢として

木下尊晤氏は、1950年代半ば、日本に反スターリン主義ラディカル左翼が誕生して以来の終生の革命家であった。60年安保闘争以前から革命運動、労働運動を身をもって担ってきた一人であった。革共同の枠内にとどまらず、理論と実践において数々の先駆的業績をあげ、じつに多くの後輩活動家を育ててきた。人情に厚い、心優しい革命家であった。常日頃は穏やかな言動であったが、いざというときには誰よりも果断、ときに最も過激であった。

長年にわたって革共同政治局員であったが、後年、男女関係問題で誤りを犯した。彼の誤りは、当事者の女性を傷つけた。のみならず多くの同志たちに打撃を与えた。木下氏は、全面的に自己批判し、その後、責任ある位置にはつかず、ひっそりと存在するのみであった。とは言え、木下氏の革命家としての行跡は正当に評価され、反スターリン主義ラディカル左翼を含む日本の社会運動の歴史に深く刻まれてしかるべきである。

木下氏は、黒田寛一(山本勝彦、緑川俊成)が主宰する“探究派”時代から本多延嘉氏との強い信頼関係で結ばれてきた。

1958年7月、トロツキー教条主義の太田竜(栗原登一)氏らの脱党(革共同第一次分裂)を経て、1959年8月、西京司(大屋史朗)氏ら関西派(多数派)との革共同第二次分裂において、本多氏と力を合わせ、黒田・大川スパイ事件(1957年夏に発生、翌年8月に露見、59年に西派が調査・追及)の痛手を抱えつつ、ともに革共同全国委員会を創成した。本多氏が政治局の軸に座り、木下氏が労対に就任、他に小野田猛史(北川登)氏、白井朗(山村克)氏、飯島善太郎(広田広)氏ら。これが革共同の礎を築くものとなった。

その後の60年安保闘争の推進、共産主義者同盟(ブント)からの多くの革命家たちの結集・加入、第三回全国委員会総会(三全総)の開催(1962年9月)のいずれにおいても、重要な役割を果たした。

さらに三全総直後からの黒田および松崎明(倉川篤、国鉄尾久機関区)らの非組織的私党フラク形成、敵対と逃亡に対して、本多氏と固く手を携えて、労対として前面に立ってたたかい、革共同第三次分裂を遂行した(1962年10~12月)。その後も、木下氏の存在は、黒田や松崎からもっとも恐れられた。

黒田らカクマル派との分裂の打撃を乗り越えて、ブントから結集していた陶山健一氏(ペンネーム:岸本健一)や田川和夫氏(日本共産党港地区委員会の委員長としてブントへの集団加入を主導、その後、若干の曲折を経て革共同に加入、1972年離党)らとともに労対活動を縦横に展開し、マルクス主義青年労働者同盟の強化・拡大に全力を挙げた。その成果の上に、第三回大会(1966年9月)が開催されたのであった。この大会は、黒田・カクマル派との分裂を乗り越えて反スターリン主義の綱領的・思想的・組織的な再武装をかちとり、70年安保・沖縄闘争に向かって路線的武装を固める歴史的大会となった。

木下氏は、第三回大会をもって新たな飛躍へと進む革共同の先頭に立ち、1967年10・8羽田闘争から始まる“激動の7カ月”を現場の労働者同志の中軸となってともにたたかった。その中で、関西における小川登(関西地方委政治局書記長・竹中明夫)氏らの10・8羽田以後の党的飛躍への動揺と分裂・逃亡に際して、本多氏から関西に派遣され、組織的分裂の痛手から党を守りつつ、党再建の苦しいたたかいを牽引した。

1969年、国家権力による4・27破防法発動によって本多氏が逮捕・投獄されるや、破防法弾圧と対峙しつつ、70年安保・沖縄闘争を関西の地で指導し、同時に西日本全体のたたかいを指導した。本多氏が獄中にあった期間、陶山書記長代行体制を支えてきた。そして戦闘的青年と部落研連合による11・14浦和地裁占拠・狭山差別裁判実力糾弾のたたかいを強力に支え、かつ70年代階級闘争において全国運動の革命的復権として解放闘争を発展させる意義を強調し、政治局の武装をはかった。

また、1970年の七・七自己批判(華僑青年闘争委員会による革共同への糾弾と決別)をめぐる政治局内論議や革共同全体の理論的・実践的な再武装において、清水丈夫氏とともに積極的な役割を果たした。当時の政治局や幹部層では「労働者解放が一切」という論理でたたかってきた人が多く、そのため革命論における差別・抑圧の問題の位置づけ、差別糾弾にプロレタリアートがどう向き合うのかの問題、生きたインターナショナリズムの立場について、自らのアイデンティティーを見失う傾向があった。関西での解放運動にかかわる運動経験を持ち、以前から中国史、中国革命運動を研究してきた木下氏の見識が議論をリードするものとなった。

本多氏が1971年3月に出獄後、政治局が補強・再編され、木下氏は引き続き関西を担当するとともに、差別・抑圧とのたたかいの戦線および反軍闘争の指導に当たることが再確認された。9月三里塚第2次強制代執行に対する決戦、11月沖縄返還協定批准阻止を掲げた「第2の11月決戦」を政治局集団指導体制の下、指導した。

同年12月、カクマル派が辻敏明氏(京都大)、正田三郎氏(同志社大)、さらに武藤一郎氏(革共同三重県委員長)を襲撃、虐殺したことに対し、これを安保・沖縄闘争を基軸とする階級闘争の発展への反革命テロリズムととらえ、関西・西日本での対カクマル防衛戦を陣頭指揮した。

1971~72年には、狭山差別裁判の控訴審(井波七郎裁判長)に対する全国の大衆のたたかいが無実の石川一雄氏との連帯をかけて高揚し、その先頭で戦闘的青年が大衆的規模で立ち上がった。木下氏は、戦闘的青年たちを支え、革共同の狭山闘争への取り組みを牽引した。その中で、全国青年戦闘同志会が結成された(1973年3月)。狭山差別裁判糾弾・石川一雄氏奪還のたたかいは新たな寺尾正二裁判長体制を迎えて、73年、74年とさらに激化し、寺尾裁判長による無期懲役判決(1974年10・31)と対決していった。この間、革共同は、同時に対カクマル報復戦を一挙に激化させていった。

この激しく矛盾的な過程で、戦闘同志会の責任者であった沢山保太郎氏が党内フラクションを形成し、組織内でテロルを次々と振るうという厳しい事態が発生した(1973年6月~)。木下氏は、根本には、カクマルとのたたかいへの日和見主義があるばかりか、解放運動の理論と路線に関する致命的誤りがあると判断した。本多氏の苦悩の末の決断を受けて、戦闘同志会内の決起を支えつつ、痛切な思いで沢山打倒闘争を進めたのだった。

革共同の対カクマル戦は、本多氏が文字通り陣頭指揮をとって展開された。激しい攻防を経て、本多氏は1974年8月、カクマル完全打倒を射程に入れたと判断し、対カクマルの戦略的総反攻を宣言した。その判断が正しかったかどうかは検証されなければならないが、カクマル派が極度に追い詰められていたことはまちがいない。しかし黒田、松崎らは本多氏暗殺計画を立て、1975年3月14日、言語に絶する卑劣な手段で本多氏を虐殺した。

この3・14反革命に対して、木下氏は政治局の前面に躍り出て、復讐戦のために死力を尽くしてたたかった。以降、清水氏を中心に秋山勝行氏とともに清水・木下・秋山指導中枢(3P)を形成して、対権力・対カクマルのたたかいの指導に当たった。これ以降、主に織田武雄のペンネームを使用し、革共同を鼓舞し、たたかいの展望を指し示すべく奮闘した。木下氏が執筆・発表した「反革命どもに血の処刑を」(1975年4月)が党首を失った革共同を再び蘇らせる原動力となった。さらに、1976年「3・14宣言」、1977年「3・14アピール」や『前進』各号の織田論文は、いずれも革共同や周辺の人々の魂を揺さぶり、たたかいを促進する強力な力を発揮した(それらは野島三郎編著『現代革命と内戦』1977年9月刊に収録されている)。

3Pの一人である秋山氏は、彼もまた懸命に奮闘したことは事実であるが、並行して男女関係での腐敗行為をなし、党財政の軍費を横領していわゆる愛人との関係維持に使い込むという驚くべき犯罪を長年にわたって続けていた。だから軍事委員会の責任者でありながら、対権力・対カクマルの戦争遂行に指導性を発揮しえず、現場の軍メンバーの創意性と戦闘性にほとんど丸投げしてきたのだった。

とまれ、本多書記長なき革共同が試練を乗り越えて対権力・対カクマルのたたかいに進み出ることができたのは、現場の一人ひとりの党員の存在をかけた、英雄的といって過言ではない決起であった。それを引き出し、支えた力は、まぎれもなく木下氏の本多氏への深い尊敬と革命へのロマンに溢れた文章の力、その思想性だった。

1980年代の三里塚二期決戦・国鉄分割民営化阻止決戦では、1982年「革共同政治局1・1アピール」を執筆・発表した。同論文は、革命的武装闘争をもって三里塚二期決戦の進路を切り開く決定的な路線論文であった。冒頭にハインリッヒ・ハイネの詩を置いた、理論的で情熱的な三里塚・国鉄路線論文であった。1980年代半ばには革共同は全国的に党勢を拡大していった。とくに木下氏指導下の関西地方委員会は革共同の中の最大最強の部隊を誇った。それは1968年以来の木下氏の指導、すなわち帝国主義国家権力打倒への情熱を燃やし、その権力打倒のためには被支配階級・被差別人民の側において統一戦線、共同行動を柔軟に実現していかねばならないという指導が、不首尾を含めて、貫かれたからであった。

さらにまた、「朴体制の危機と日米帝国主義」(『共産主義者』第30号、1976年7月)は、柱の一つとして金芝河論を展開する画期的な論文であり、革共同以外の諸人士からも高い評価が出された。政治局員としての激務の中で執筆した「<学習講座>レーニン『国家と革命』をいかに学ぶか」(『共産主義者』第57号、1983年7月)は、レーニン認識とレーニン主義論を検証し、革共同の国家論、革命論を深化させた大作であった。

言及すべきことはまだまだ多いが、木下氏は、政治組織の中にあっても、その反スターリン主義の創造的な思想性、文学的才能、鋭くて柔軟な感性を失うことがなかった。それは、革共同の豊かな可能性を保証しうる存在であったといえる。

1960年代、70年代はもとより、非公然体制に入ってからも、同志や諸人士との対話をよくし、1960年代以来「オルグの野島」と称されたように、一人ひとりの人間を大事にする組織者であった。

木下尊晤氏は、反スターリン主義左翼の文字通り“嚆矢”というべき存在であったのである。

●党存立の危機突破に野島あり

木下氏は終生、多面的で多様な諸活動をくりひろげたが、何といっても黒田、松崎らカクマルとのたたかいにおいて、他の誰も代わることのできない役割を担ったのだった。

後記する「略年譜」が示すように、1962年10~12月の革共同第三次分裂は、三全総およびそれを先頭で実践する労対部長・木下(組織名・山川三郎)氏の労対指導に対する黒田、松崎の反発、日和見主義的・組合主義的な逃亡として具体化した。

黒田は、1959年8月、革共同第二次分裂で革共同全国委員会創成に加わったものの、60年安保闘争の後にはすでに政治・組織活動はほとんどできず、無力化していた。参院選闘争(1962年5月)においても、候補者でありながら、革命的議会主義の意義に無理解なままであった。三全総においても、本多書記長体制にただただ圧倒され、決議に賛成した。

ところが黒田は、その直後から『前進』第106号に地区党建設反対を意味する論文を発表する一方、政治局には秘密裏に私的文書(「労対指導の腐敗について」)を作成、配布し、党内分派形成に全力をあげ始めた。それは、革共同が三全総をもって労働運動と党建設と政治闘争に本格的な飛躍をかけて進み出ることに対して、黒田が本能的に恐怖したからにほかならない。

黒田は、三全総路線とその柱である地区党建設に反対し、党を既成の民同型労働組合運動の枠内での「左翼」的部分の結集体としようとした。すなわち、特殊日本的な企業別労働組合のもとでの産別フラクションの連合体(あるいは組合主義的産別党)として党をつくるというものであった(本多延嘉「偉大な勝利の道」1973年1月、その他参照)。それは実は、松崎が労働者革命家の道に背を向け、動労の組合幹部として生きていく選択をしたことに呼応したものだった。松崎はすでに三全総の前に、マルクス主義青年労働者同盟の議長を「辞める」と、木下氏に申し出たのであるが、その時点ですでに国鉄当局の懐柔策に屈していたからなのであった。

ちなみに、カクマル派は形式上は1963年2月に全国会議をもち、4月にカクマル派結成宣言を出すのだが、それ以降、マル青労同組織については、組織論的位置づけができず、マル青労同そのものを解消してしまう。この点にも、彼らの組合主義的産別党としての本質が如実に現われている。

黒田、松崎、そして鈴木啓一(森茂)、根本仁(土門肇)らは、「分派」という名の実質的な組織分裂策動を陰謀的に進めた。それとのたたかいは厳しいものであった。とりわけマル学同組織においては、学対部長の清水氏が黒田に付き随って「Qの会」(黒田による学生指導層の学習会フラク)を組織し、黒田の私的文書を配布し、黒田発言をみずから文章化したメモを作成、配布するなど黒田派として振舞ったのだった。清水氏は11月中旬に自らの誤りを自己批判し、本多派に合流したものの、学対部長を罷免され、本多派はマル学同の少数派に押し込められた。そうした形勢を立て直し、‘三全総路線の党’としての再組織化を進めたのは、本多書記長の指導力であった。同時に現場のマル青労同を再武装するに与って力があったのは木下労対(中央労働者組織委員会および『最前線』編集局)の奮闘であった。

革共同史において大きな意義をもつ三全総とそれをめぐるカクマル派との第三次分裂を想起するとき、木下氏が決定的な役割を担ったという事実、それが実現しようとした三全総路線とその思想を改めて明確に確認しておきたい。

さらにまた、木下氏は、カクマルが本多氏を虐殺した1975年3・14反革命に際して、カクマルの前にわが身をさらすようにして、復讐戦に立ち上がった。前述したように、その姿は、筆舌に尽くしがたい打撃、悲しみ、苦しみを乗り越えようと苦悶していた全革共同を鼓舞してやまなかった。

当時、本多氏を失った政治局は、非常な危機に陥った。それも当然である。なぜなら本多氏は、その卓越した力と思想で政治局を統一していた唯一無二の党首であったからである。加えて、対カクマル戦の軍事指導、政治闘争指導、組織指導の全面にわたって責任をとっていたからである。ほんとうに獅子奮迅というべきたたかいぶりであった。筆者自身は獄中にあったが、本多書記長の陣頭指揮のあり様は、抽象的ながらひしひしと伝わってきた。その本多書記長の位置を誰が引き継ぐのかという難問が一気に襲いかかったのである。もちろん政治局の全員が全身全霊をかけて決起したが、本多氏に代わりうる者などどこにもいなかった。

その当時、陶山氏は、カクマルの襲撃によって重傷を負った(1974年1月)ことに加え、不運にも持病の難病を発症し、厳重な療養中であった。木下氏は、関西の対権力・対カクマルのたたかいの緊張の真っただ中にいた。清水氏は、本多氏の「おれが政治も軍事も全責任を取るから、新さん(清水氏のニックネーム)はじっくりと研究活動をやってくれ」という指示によって、一定の組織的任務に当たる以外は理論研究活動(確か経済学研究と黒田イデオロギー批判ではなかったか)にほぼ専念していた。

しかし、逡巡の余裕などありえず、東京在任の清水氏が本多氏に代わる政治局中央の責任を取ることが一瞬のうちに決まった。清水氏は、当初の試行錯誤も含め、猛然と動き始めた。革共同の党員は一人ひとりが新たな決意をもって、清水指導体制のもと本多書記長虐殺への復讐戦に全力決起したのだった。

今から振り返るとき、本多書記長亡き後、もし政治局の集団指導体制というものが実現していたとすれば、木下氏の存在とその自覚的な組織行動ぬきにはありえなかったといえる。なぜなら、革共同創立の思想的・政治的・組織的原点、反帝国主義・反スターリン主義の思想的・理論的本質、共産主義者ひいては人間についての識見、組織についての感受性などについて、本多氏とほぼ共有してきたのは木下氏以外にはいなかったからである。

清水氏は、崩壊したブント・プロ通派からの加入者という問題、短い期間であり自己批判したとはいえ革共同学対部長として黒田イズムにどっぷりつかり、黒田流の陰謀的私党づくりの先兵であった問題、革命家としてのジグザグゆえにレーニン主義的組織論を内在的に思想化かつ血肉化しえたのかという問題、反帝・反スターリン主義の革共同的アイデンティティーを根本的立脚点にすることにおける自信のなさという問題などがあったであろう。実際、清水氏のそういう率直な述懐を聞いた人は少なくない。だからこそ、清水氏は3・14カクマル反革命に対して文字通り命がけで決起せんとしたのだ。

木下氏は、自分が本多氏の衣鉢を継ぐ唯一の人間であるという強烈な自覚を身内から湧き立たせた。そうせずにはいられなかった。野島三郎が鬼神となって荒ぶる以外に、本多なき革共同は絶対に革共同たりえないのだった。木下氏はまさにそのようにたたかった。同時に、木下氏は、政治的判断力と決断力においてはるかに優れた清水氏を中心に据える必要を知っており、また清水氏の前記したような革命的共産主義者として本能化しえていない党的アイデンティティーの弱さをもよく知っていた。

このように、本多なき革共同の運命は、かなりの部分、清水=木下関係いかんにかかっていたといえよう。

何よりも、危機に瀕した革共同(木下氏は、「ひとたび死んだ革共同」といいきった)を危機突破に向かわせた牽引力の一つは、まぎれもなく木下氏の渾身の決起であった。清水氏が死力を尽くしたことは誰もが認めるところである。だが清水氏は、3・14カクマル反革命以降うち出した先制的内戦戦略論と復讐戦の論理において、木下氏を矢面に立てる形をとり、自らはその陰に隠れるようにした。そして政治局内部では、新しい基本路線を形成するにおいて、修正と動揺を重ね、率直な議論を回避して、対権力の垂直的対決構造を対カクマル戦第一主義にすり替えたのだった(水谷・岸『革共同政治局の敗北』第8章第1節を参照)。

ここは、それを詳しく検証する場ではない。ただ一点、付言する。

木下氏の革命家としての歩みを振り返ると、同時に清水氏の歩みが浮かび上がらざるをえない。階級闘争と党の歴史的な分岐点に立たされた際に、清水氏は常に「“最大多数の最大幸福”がオレのやり方」(2006年4月、清水氏が筆者と岸宏一氏に向かって吐いた言葉)でやってきたのである。それは、2006年3・14Ⅱで中野洋氏プラス関西派に身をすり寄せたときだけではない。ブント・プロ通派から革共同に移行したときも、黒田派から本多派に立場を一変させたときも、本多書記長が虐殺されてから数年間の推移においても、“最大多数の最大幸福”で乗り切り、自己保身してきたのが、清水氏なのである。

清水氏は、本多書記長亡き後、木下氏の力に依拠し、木下氏を利用してきたが、木下氏との戦友関係を築こうとは決してしてこなかったといわなければならない。

そのような清水氏を最高指導部にしてきたわれとわが身があまりにも恥ずかしい。あまりの愚かさと不見識に絶句するのみである。「革共同の誇り」という言葉をもはや口にすることもできない思いである。

しかし、だからこそ、木下氏を追悼するとき、1961年のブントの人々の革共同への加入・結集、1962年末の革共同第三次分裂、そして1975年3・14本多書記長虐殺とその復讐戦の貫徹という、革共同の党存立の危機には、常に“野島三郎の決起”が危機突破の原動力となったのだ、ということを想起しないではいられないのである。

●革共同の輝きも歪みも……

木下氏は、如上のように、革共同創立者として、本多氏とともに創成以来の党の歴史を体現してきた。

革共同は、基本的には本多氏の主導のもと、レーニン主義で武装された確固とした党組織であった。とは言え、階級闘争、党派闘争、党内闘争の生きた現実の中では、未熟さや歪みを露呈し、葛藤と試行錯誤を繰り返してきたのだった。そうした革共同の他を圧する輝きや飛躍と分裂・崩壊、大いなる可能性と限界、統一戦線の尊重や大衆的な説得力と独善的なセクト主義、対権力・対カクマルの正義性と数々の誤りや弱さ、組織的人間関係での柔軟な開かれた気風と官僚主義的・軍事主義的な司令主義といった相反する矛盾的あり方はまた、木下氏のそれでもあった。ヒューマンな人柄とみられていた木下氏も、組織的には官僚主義、軍令主義の権化という面をもち、内戦と非合法・非公然体制の重圧に耐ええない脆さや歪みを身にまとっていたのであった。

木下氏は、後半生は病気との苦しい闘いとなったが、つねに心は戦友・本多氏とともにあり、革命の情熱を燃やし続けた。無念であっただろうが、彼が同志たちの記憶と心に残した数々の文章、発言、行いは、忘れられることはないだろう。ただ一人残った革共同創設者としての強い使命感を背負い、「あと10年生きたい!」と、最後の最後まで生きる執念を表明したその姿は、語り継がれることだろう。

2006年以降、3・14関西クーデター(3・14Ⅱ)生起、中央派と関西派の分裂、3・14Ⅱ反対派の除名、追放などの数々の粛清の中にあって、木下氏は黙って中央派に党籍を置き続けた。そして同時に、中央派中枢の監視と情報統制下にありながらも、革共同関係者とは望めば誰とでも対話した。なぜなら、創立者にとっては、中央派も、関西派も、3・14Ⅱ反対派も、離党者も、ないからだ。皆、愛すべき友であり、弟子であるのだ。

その間、木下氏は、3・14Ⅱをもって顕著となった、革共同とは名ばかりの綱領的・思想的・路線的な歪曲に直面して、その組織的な腐敗と堕落を誰よりも痛いほど知り、誰よりも深く悲しみ、中央派中枢、とりわけ清水丈夫氏を心から軽蔑しながら、じっと耐え忍んだ。なぜだったのだろうか――。

そうした彼の最後の姿はメルヴィル作『白鯨』を想起させる。

最後に白鯨の背中に銛を突き立て、己の運命を白鯨の運命に固く縛り付けたまま、白鯨もろとも海に没した、満身創痍のエイハブ船長の壮絶な姿を、そこに見る思いである。木下氏が亡くなった今、海に没した革共同が浮上することはありえない。幽明の境を越えるとき、彼は、銛をしっかりと握ったまま、「野島三郎を侮るなよ」と微笑みながら、われわれに語りかけたに違いない。

われわれの師匠である木下尊晤さん。長きにわたってたたかい抜き、その生き様を見せてくれ、ほんとうにありがとうございました。残った者たちは、あなたの遺志をおろそかにすることなく、革共同政治局の敗北、その恥ずべき誤りと歪みを真摯に洗い出し、容赦なく自己批判的に切開・総括し、そこから展望を見つけ出し、進んでいくでしょう。それのみが、かつて反帝・反スターリン主義の党であった革共同の誇りを受け継ぐ道であるでしょう。

野島三郎さん、さようなら。

▲野島三郎「芸術本質論序説」(『探究』第8号、1960年2月刊) ▲野島三郎「反革命どもに血の処刑を」(1975年4月発表)

《木下 尊晤 氏 略年譜》 ※文中敬称略。葬儀当日配布の略年譜に大幅加筆。

1936年12月4日 奈良県に生まれる。三男、尊晤(たかあき)と命名。

1949年 東大寺学園入学、歴史部に所属。中国古典の老子、荘子を読み始める。

1952年 県立奈良高校入学。歴史研究会に所属。古代以来の中国史、中国文学を研究。池内史郎(後に革共同に加盟。ペンネーム:浜野哲夫)と出会う。先輩の岩佐寿弥(後の前衛的ドキュメンタリー映画監督)と交友関係を結ぶ。長兄が持っていたトロツキー著、山西英一訳『裏切られた革命』(白文社)を見せられる。

1954~55年 池内とともに日本共産党の最後の山村工作隊に参加。

1955年4月 法政大学文学部入学。小田切秀雄(日本近代文学研究)や廣末保(日本近世文学研究)に師事。同学年に白井朗(3歳年長)。

1956年10月 ハンガリー革命に衝撃を受け、支持を表明。

1957年12月 大阪―関西で活動していた池内と議論し、ともに革共同(西派)に加入。

1958年3月 黒田寛一主宰の「探究」グループに参加。白井から紹介されて、本多延嘉(探究グループの中心、日共早大細胞、後に革共同全国委員会書記長)と出会う。

1958年7月 革共同第一次分裂。太田竜らと決別。

12月 共産主義者同盟(ブント)の結成に際し、島成郎(共産同書記長)が本多を機関紙『戦旗』の編集長に迎えることを提案、革共同の合流を誘う。本多が提案辞退を政治局内に提起、木下が率先して支持。共産同への合流(実質的な併呑)を拒否。この頃から組織名として「山川三郎」を使用。

1959年8月 革共同第二次分裂、革共同全国委員会を結成。以降、木下は革共同労対として産別委員会の一つ、国鉄委員会(全線委員会と称す)を組織。国鉄労働者の大衆的な二つの学習会を主宰。同時に東京東部地区委員会を担当(同地区委員長)。また、スペイン内戦を中心に1930年代国際階級闘争の研究を本格化させる。

10月 木下の盟友・池内がやや遅れて革共同全国委員会に加盟し、関西地方委員会を創立、議長に就任(後に交代)。

1960年2月 野島三郎のペンネームで『探究』に「芸術本質論序説」を発表。同論文は比較的広く知られ、高い評価を受ける。そのことに黒田がショックを受け、コンプレックスを吐露。

4、5、6月 安保反対・岸内閣打倒闘争が歴史的な大高揚。

6月 国鉄尾久機関区の松崎明らを現場指導して尾久を拠点に6・4政治ストライキ闘争を展開。ブントは、革共同の労働者フラクションによる労働者階級、とくに国鉄労働者への影響力の深さに衝撃を受ける。「国鉄に野島あり」と言われ、以後、「オルグの野島」の異名を取る。

6月 すでに兆しがあったブント瓦解が始まる。島は共産同の指導を投げ出す。戦旗派(陶山健一[岸本健一]、守田典彦[青山到]、鈴木啓一[森茂]ら)、プロレタリア通信派(清水丈夫、青木昌彦[姫岡玲治]、北小路敏、藤原慶久、西部邁ら)、革命の通達派(服部信司、長崎浩ら)に三分裂。

1961年1月 労対としてマルクス主義青年労働者同盟結成(議長・松崎)を指導。

2~4月 革命的戦旗派を始め、多くのブント活動家が革共同に結集・加入。そこにおいては、著作家・黒田の権威以上に、本多の構想力と高い理論性が大きな力を発揮。同時に“労働者階級に根差した党”としての革共同の底力にブント活動家が惹きつけられた要素があり、「オルグの野島」の存在も大きかった。

8月 革共同第一回大会。黒田議長、本多書記長の政治局体制。木下は正式に政治局に選出される。

その後、松崎が「マル青労同議長を山川に譲る」と言い出す(ある同志の江戸川区のアジトにて)。その背景には国鉄総裁・十河信二(そごう・しんじ)による松崎への肩たたきがあった。松崎は懐柔策にぐらつき、労働者革命家の道を進むことに明らかにたじろいでいた。本多が松崎を説得、議長に慰留し、重責を分有するとして副議長に木下を据える(前同アジトにて)。

1962年9月 革共同第三回全国委員会総会(三全総)を開催。本多のイニシアティブで「戦闘的労働運動の防衛」、「地区党建設」、「統一戦線戦術の展開」、「労働者の反戦闘争・政治闘争への決起」、「『前進』の強化・拡大」の路線・方針を決定。黒田も賛成。ところがその前段で黒田は、本多指導に対抗して、清水丈夫(学対部長)ら学生指導層による学習会フラク「Qの会」を組織。

10月下旬 黒田が三全総をもってする革共同の新たな飛躍のたたかいにひるみ、反発し、地区党の意味と意義に無理解なまま、革共同内に隠然と黒田派を結成。松崎らが参加。

黒田が地区党建設に産別労働者組織を対置する論文を発表(『前進』第106号掲載)。それとは別個に、木下(山川)指導を念頭に置いた「労対指導の腐敗について」(10月30日)という私的文書を作成。三全総路線とそれをうち出した本多を面と向かって批判できないため、労対の現場指導を担う木下労対への批判を、しかも私的にやった。

11月1日 政治局会議で本多らが黒田文書の非組織的配布を弾劾、黒田が文書撤回を表明。しかし、黒田は同文書を秘密裏に配布。さらに松崎ら若干の労働者とフラク、「分裂を覚悟」と表明(11月8日)。清水が黒田に追随して、Qの会での黒田発言を文書化した「Qの会メモ」を作成し、配布。

11月14日 再度、黒田文書についての政治局会議(府中市の黒田宅)。黒田は文書撤回を表明する一方で卑劣な開き直りを示し、支離滅裂な態度に終始。本多が黒田の陰謀的分派策動を弾劾、同時に戦闘的労働運動防衛路線への無知・無理解を批判。黒田は何の返答もできず。木下が同様に清水の陰謀的な非組織的活動を批判、清水は顔面蒼白となって、「レーニン主義に反した」と自己批判。会議終了後、清水が本多の後を追い、本多派に合流。(この間、鈴木は国際部活動でヨーロッパ派遣のため不在)。

12月14日 黒田は秘密裏に分派結成を呼び掛ける。そして分派会議を開催(26日)。「分派」とは言うものの、政治局指導拒否の実質的な別党コース=組織分裂に踏み切る。

12月25~26日 東京都学生細胞代表者会議。黒田派が清水学対部長を解任。黒田派(26人)と政治局派(13人)に完全に分裂。この過程のマル学同の会議で、清水が黒田派であった自己の反レーニン主義の誤りを自己批判。

12月28日 政治局会議。この時点までに革共同第三次分裂となった。

1963年1月1日 政治局と関西地方委指導部の合同会議。

1~3月 本多、木下、陶山らが先頭に立って黒田批判を展開。黒田からの反論ならぬ反論。

2月 黒田、倉川(松崎)、森(鈴木)らの連名による組織分裂宣言(機関誌『共産主義者』7号を僭称・発刊)。非和解的な組織的対立が激化。

マルクス主義学生同盟内の政治局派(少数派)が「中核派」を結成。

4月 黒田らが機関紙『解放』発刊をもって「革命的マルクス主義派」を名乗る。

1964年 ベトナム・日韓闘争を指導。

作家・田中英光(太宰治に私淑、日本共産党員、のち離党)の全集(芳賀書店)が企画された際、依頼を受けて田中英光文学の時代背景を解説した「戦後革命の硝煙」を執筆(同全集「月報1」に掲載)。(註1)

1965年7月 池内が「浜野哲夫」のペンネームで社会主義労働者戦線(革共同全国委、共産同、長崎社会主義研究会)の代表として参院選に立候補。木下はさまざまな形で池内を支える。

8月 総評傘下の労働組合青年部を軸に反戦青年委員会が結成、積極的にかかわる。その後、東京反戦の世話人に就任(各派から出ていた)。この頃から、奈良県出身ということもあり、政治局の西日本担当(ただし沖縄は別)となる。

1966年5月 東京東部地区の労働者同志と結婚。披露宴で本多が映画『愛染かつら』の主題歌『旅の夜風』を歌いながら曲に合わせて舞った。

9月 革共同第三回大会。木下は、大会の準備と運営の責任を取る。

中国の文化大革命(文革)に対して、本多とともに毛沢東批判・文革批判を展開。数本の論文を発表。

1967年10月 10・8佐藤首相ベトナム訪問阻止羽田闘争に東京反戦として参加。山﨑博昭(京都大1回生)虐殺の報を受けて、急遽、弁天橋に合流。弁天橋上の追悼・抗議集会で、秋山勝行(全学連委員長)が木下の肩車に乗って演説。この日の闘争終了後、清水は「破防法が出るだろう。おれは潜る」と称して姿をくらます。本多が激怒、清水を呼び出し徹底的に詰問、批判。清水は顔面蒼白となって自己批判。

10・8直後から、関西で小川登(関西地方委政治局書記長・竹中明夫)が「プチブル急進主義反対」「ブハーリンの電撃的攻勢論の再現に反対」を唱え、中央政治局指導を拒否して路線的反対派を形成し、関西の独立王国化を企図。竹中派が関西地方委およびマル青労同の多数を押さえる。マル学同組織はほとんどが竹中派とその路線を批判。

12月 本多の決断で木下が関西張り付き指導に入る。竹中派は「佐世保を第三の羽田に」のたたかいに反対、『前進』配布を拒否し、党内闘争が激化。その渦中で、岡本光雄(関西地方委書記局員)、小西弘泰(マル青労同書記長)や橋本利明(京都大)ら中核派学生らとともに竹中派とたたかう。

1968年1月 前年末から米原子力空母エンタープライズ入港に備えて度々佐世保現地を視察。佐世保駅前にあった共産主義労働者党の事務所をエンプラ反対闘争の連絡事務所に使わせてくれるよう、樋口篤三に掛け合う。共労党本部の許諾を得ることができ、同事務所はエンプラ闘争期間中、中核派学生及び反戦の闘争現場と本多、木下ら政治局との連絡所として使われた。

1968年3月 竹中派が集団的に脱党、関西地方委が分裂。関西(大阪)に居を移す。ほどなく妻も大阪に着任。東京反戦世話人は藤原慶久に交代。

以後、関西の労働者組織の再建に全力を挙げる。国鉄、全逓、教育労働者、自治労や民間にマル青労同組織を建設。ほぼ2年間を要するも、1970年初めには関西地方委を再建する。

1969~70年 安保・沖縄闘争を関西の地で指導。西日本全体の決起を指導。新たな解放闘争と狭山差別裁判糾弾闘争に決起した戦闘的青年たちを支える。

1970年7月 華僑青年闘争委員会による七・七告発をめぐって、関西での解放運動へのかかわりの体験から政治局内討議を積極的にリード。

関西での在日朝鮮人・中国人連帯闘争、解放闘争、女性解放闘争、「障害者」解放闘争、在本土沖縄青年運動を原則的に、かつ思い切って発展させるべく指導を強める。

1971年 「第2の11月決戦」を指導。

12月 カクマル派による武装襲撃、辻敏明(京都大)、正田三郎(同支社大)、武藤一郎(党三重県委員長)ら同志の虐殺に対して対カクマル防衛戦を陣頭指揮。 全面的な非公然体制に移行。

1973年6月~ 沢山保太郎(全国青年戦闘同志会、全国部落研連合の責任者、)が革共同を基盤にした沢山天下の狭小な解放運動を願望し、そのために党内に「沢山党」をつくる方向を鮮明化させる。党内に沢山フラクションを編成し、戦闘同志会や党常任など複数のメンバーに次々とテロルを振るう(8月、9月)。戦闘同志会の指導的メンバーたちが木下に沢山打倒を迫る。本多、木下ら政治局で協議。沢山打倒闘争しかないと本多が決断。

9月 沢山はフラクションメンバーとともに離党。公然と独自活動を開始。

東京の9・21報復戦に続き、関西で対カクマル報復戦に突入。

12月 木下立案による沢山打倒のテロル作戦を発動。その直後、木下は解放同盟の西岡智(狭山中央闘争本部事務局長)氏を訪問。事態を納得いくまですべて説明。橋本が不必要に書き記し、作戦終了後も保管していた戦術メモが権力に奪われる。他方、沢山は権力の捜査協力を拒否、その後も黙秘を貫く。

1974年8月 本多が対カクマル戦略的総反攻を宣言。

1975年3月14日 カクマルによる本多書記長虐殺に対し、復讐戦のアピール「反革命どもに血の処刑を」を発し、革共同の同志たちを鼓舞、カクマルを震撼させる。

5月 著書『革共同の内戦論――現代の反ファシズム解放戦争』を刊行。

1976年 「3・14宣言――革共同の新たな戦闘宣言」を執筆、発表(筆名:織田武雄)。

1977年 「3・14アピール――勝利への怒涛の進撃」を執筆、発表(筆名:織田武雄)。

9月 編著書『現代革命と内戦』を刊行。

1978年 港合同田中機械(大和田幸治委員長)が工場占拠・自主生産をもって破産攻撃とのたたかいを開始、これを全面的に支持、支援のたたかいを強める。

1982年1月 三里塚二期決戦の路線を明確化させた「革共同政治局1・1アピール」を執筆・発表。

1984年 政治局会議で財政問題を討議した席上、財政担当の白井が報告。その中で、木下の財政活動を紹介。木下がここ10年にわたって大学時代の友人、知識人、他党派の友人、実家から多額のカンパ(とくに親の資産からが大きかった)を集め、それらを丸ごと白井宛に上納してきた。白井が「少しは自分の関西指導に充てたり、個人的に使ってもいい」と言ったところ、木下は「いや、それをやると俺の私兵を造ることになる。絶対にやってはならない。すべて中央財政に上納するのが共産主義者の原則であり、倫理だ」と応じた。白井は木下のそうした財政的に透明な振る舞いをまるで自分がやったことかのように自慢気に報告したが、後に、木下カンパの一部を私用に蓄えていたことが発覚した。なお、白井氏は1994年に離党し、ほどなく本多氏を盟友といってきた態度を一変させ、自らの発言や文章で本多氏に罵詈雑言を浴びせ、かつ木下氏の存在を抹消するなど、歪み切った姿をさらけ出した。

1985年夏 10月三里塚決戦および11月国鉄分割民営化阻止決戦を前に革共同関西地方委総会を主宰。

1987年3月 非公然体制下の男女関係問題で女性同志から告発を受ける。政治局会議で告発に関して糾問、木下は自らの誤りを認め、全面的に自己批判。女性同志に自己批判し謝罪するも、受け入れられず。

10月 政治局を解任、更迭。長期の自己批判を課せられる。

その後、脳梗塞を起こし、倒れる。非公然体制で長期の療養生活に入る。

1995年 後遺症があるも、活動に復帰。「精神障害者」解放のテーマに取り組む。未発表の数本の論文を執筆。

1997年~ 『清水丈夫選集』の編集に加わる。第10巻(97年7月刊)、第9巻(98年2月刊)、第1巻(98年10月刊)、第2巻(99年4月刊)、第3巻(99年9月刊)、第4巻(2000年7月刊)、第5巻(02年7月刊)の各巻末の長文の「解説」を執筆。それら「解説」は一続きの革共同党史の意味を持つ。各巻とも清水が長文の序文を書き下ろし。ちなみに『清水選集』は第5巻刊行後、長期間、中断。清水執筆序文がなく、木下の「解説」もない第6巻をぽつんと出した(2016年)ものの、未だに完結させることができないでいる。

2005年 療養地を千葉県三里塚に移す。

11月 住民票不実記載をこじつけられ不当逮捕、ほどなく釈放。

2006年3月14日 関西地方委内で「党の革命」、実際にはテロ・リンチによるクーデター(3・14Ⅱ)が起こる。その直前に2度目の脳梗塞の発作を起こし倒れる。膀胱ガンの診断も出される。そのため、3・14Ⅱに明確な態度表明する機会を得ず。

2014年 三里塚を離れ、都内のアパートに移り住む。革共同を中心に日本の社会運動に関する各種資料を精力的に渉猟。以後、革共同の創成期について自らの体験を踏まえ、多くの備忘録、メモ類を作成。

2017年4月 前立腺肥大症で都内病院に入院。腎機能障害の危険との診断。

治療を続けながら、党史再検証を進める。

2018年3月 全身の浮腫、貧血と呼吸困難で容態が悪化、前回と同じ病院に入院。膀胱ガンおよび腎臓病、心臓喘息と診断される。

退院後も短期再入院。

病とたたかいながら執念を燃やして各種資料の読み込みと記録を続ける。

2019年1月 胸苦しさを訴える。腎臓病が悪化し、腎臓透析の準備のため同病院に入院。末期腎不全(ステージG5)と診断される。同時に膀胱ガンの他の部位への転移が認められ、5カ所にガンを抱える。医師は緩和治療方針を提案。

2月初め 腎臓透析を開始(週3日)。「あと10年生きたい。書きたいこと、語り置きたいことがある」と生への執念を語る。最後まで頭脳明晰であった。

2月22日 緩和ケア棟に移る。四肢の麻痺、嚥下障害、血圧降下など日一日と重篤な状態が強まる。しかし、見舞客を認識、反応示す。

2月28日午前7時37分、静かに眠るように逝去。享年82。

註:略年譜には記述の濃淡があり、欠落も少なくない。完成版は他日を期したい。

2019年3月4日

代表執筆:水谷保孝

▲野島三郎著『革共同の内戦論――現代の反ファシズム解放戦争』 ▲野島三郎編著『現代革命と内戦』(1977年9月刊)

(1975年5月刊)

註

1 当初、「田中英光論を執筆」と記した箇所を修正。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます