「読む会」だより(22年5月用)文責IZ

(4月の議論より)

4月17日に行なわれた「読む会」では、まず(3)について「個人的消費においては、使用価値がなくなると同時に価値もなくなるが、生産的消費においては、使用価値がなくなっても価値は残る、ということか」という質問が出ました。チューターは、自分もそういう形で説明してしまった。それが間違っているというわけではないだろうが、この6章では個人的消費という言葉で説明されているわけではない、と答えました。再度、「単に商品を消費する場合には、ということでいいのか」という質問があり、ここではそういう説明になっている、とチューターは答えました。

つづいて、(3)の最後のパラグラフ(「なお、P262には……」の個所)について、「ここはまとめとして書かれているのか」という質問が出ました。チューターは、そこはそれ以前の部分で引用しようと思っていた事項が、そのまま残ってしまったもので、まとめということではない。(3)で取り上げた内容と直接には関係ないので、削除ということでお願いしたい、と述べて了承されました。

(4)の部分では、最後から2番目のパラグラフで「流通=商品交換を媒介とする資本のもと」での労働過程と、言っているのは、分かりやすく言えば「労働力が商品として存在する」という意味だ、という補足がチューターからありました。

全体を通じての質問では、「要するに剰余価値や剰余労働というのは、サービス残業のようなものと考えてよいのか」、また「必要労働といっても大まかにしか捉えられないのではないか」という質問が出されました。(チューターは耳が悪いので、聞き間違いをしていたら申し訳ありません。)

チューターが述べたかったことは以下のようなことです。

現在は製造業よりもいわゆるサービス産業が多くなっているために、必要労働と剰余労働との区別がつきにくいという事情はあるだろう。剰余労働については、サービス残業というイメージよりも、現在の年収200万円を切るような不正規労働者の現状を考えると分かりやすいのではないか。10年も前の話だが、下の子供が牛丼屋でアルバイトしていたが、そのとき月1回だけ小さな子供連れで牛丼を食べに来る家族が、これが唯一の贅沢だと言っていたと話していた。残業代なしではどんなに切り詰めても生活できないといった、そうした労働者の生活資料の対価が、労働「力」の価値である必要労働だろう。これに対して、たとえ残業させなくても、企業は労働者を使うことで販売した生産物からいわゆるコストを差し引いても、もうけを引き出している。この部分が剰余労働だろう。自動車やその部品の製造業などではイメージしやすいと思う。他方、自動車販売業となると、いわゆるそのマージンは、自動車製造業での剰余労働から分配されたものに制約されるので、製造業よりももっと労働者への搾取は陰湿になる。そこで長時間のサービス残業が常態化するといったことになるのではないか、等々。

時間切れとなり、聞き間違いもあるかもしれませんので、今回もう一度説明させてもらいます。なお、必要労働や剰余労働の意味は、今回の第7章で取り上げられる問題ですので、前回そうした観念で説明してしまった点は反省しています。

(説明)第7章「剰余価値率」の1回目、第1節「労働力の搾取度」

(1.第7章で問題とされているのは、どのような事柄だろうか)

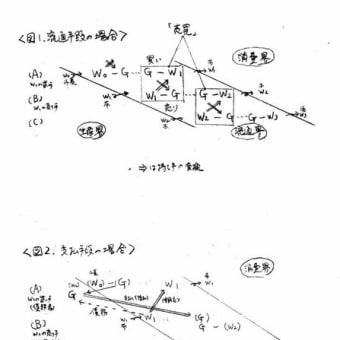

第5章「労働過程と価値増殖過程」と第6章「不変資本と可変資本」では、大まかに言って、生産過程を、労働過程すなわち人間の合目的的活動の立場から見れば、その要件には労働力、そして労働対象と労働手段という三つの要件が認められるが、しかしそれらの要件は、資本の生産過程すなわち価値増殖過程という立場から見れば、労働力(その対価)はこの過程のなかで価値を創造しその価値量を変化させる可変資本として、また労働対象と労働手段は自らの価値量を変えることなく、ただ他人(労働者)の労働力を吸収するための手段として機能する不変資本とに区別されることが、そしてまた資本の生産過程とは、使用価値を生み出す労働過程と価値を形成し増殖する価値増殖過程との“融合”であることが述べられました。

ずっと後になりますが、第9章「剰余価値率と剰余価値量」では次のように述べられています。

・「生産過程を労働過程の観点から考察すれば、労働者の生産手段に対する関係は、資本としての生産手段にではなく、自分の合目的的な生産的活動の単なる手段および材料としての生産手段に対する関係だった。たとえば製革業では、彼は獣皮を自分の単なる労働対象として取り扱う。彼が皮をなめすのは、資本家のためにするのではない。われわれが生産過程を価値増殖過程の観点から考察するや否や、そうではなくなった。生産手段はたちまち他人の労働を吸収するための手段に転化した。もはや、労働者が生産手段を使うのではなく、生産手段が労働者を使うのである。生産手段は、労働者によって彼の生産的活動の素材的要素として消費されるのではなく、労働者を生産手段自身の生活過程の酵素として消費するのであり、そして、資本の生活過程とは、自分自身を増殖する価値としての資本の運動に他ならないのである。溶鉱炉や作業用建物は、労働力の「夜間労働に対する要求権」を構成するのである。貨幣が生産過程の対象的諸要因すなわち生産手段に転化されるというただそれだけのことによって、生産手段は他人の労働および剰余労働に対する権限および強制力源に転化されるのである。このような資本主義的生産に特有であってそれを特徴づけている転倒、実に、この、死んでいる労働と生きている労働との、価値と価値創造力との関係の逆転……」(全集版、P407)

生産過程の対象的要因である生産手段(労働対象と労働手段)は、それが生産手段であるがゆえに資本なのではありません。既存の価値である生産手段は、価値創造力をもつ労働力を賃労働として支配することによって、自らを「他人の労働を吸収するための手段」として機能させることができるようになり、自らを生産における単なる対象的要因から価値を増殖する価値という主体へと転化するからこそ、賃労働に対立する資本としての性格を持つのです──このことは資本家が貨幣を生産手段に転化し自らの所有物とすることで可能になるのですが。

では、この「剰余価値率」というタイトルが付けられている第7章では何が問題とされているのでしょうか(ちなみに、第5章から第9章までが、第3篇「絶対的剰余価値の生産」として括られています)。

それは一読すると、「まず生産物価値全体をとって、そこに再現するだけの不変資本価値をゼロに等しいとする。残りの価値額は、商品の形成過程で現実に生産された唯一の価値生産物<創造された価値の結晶>である」(P284)と述べられているように、何を分母として剰余価値の大きさを測るのか──c+vという前貸資本の全体か、それともvというそのうちの可変資本部分のみか──という計算の仕方として述べられています。しかし重要なのはその前で触れられている、「剰余価値率m/vは、それが(剰余労働)/(必要労働)に転換されうることによって、労働日の二つの成分<剰余労働と必要労働>の相互間の比率を正確にわれわれに示しているのである」ということのように思われます。

可変資本に対する剰余価値の比率である剰余価値率=m/vを求めるということは、事実上剰余価値を剰余労働に帰着させることであり、言い換えれば、労働日のなかに含まれている必要労働部分と剰余労働部分とを明確に区別することであるからこそ、その概念は資本による価値増殖の理解にとってきわめて重要なのです。

というのも、資本による搾取においては剰余労働部分と必要労働部分とは融合しており、封建的な夫役労働のように剰余労働と必要労働とが感覚的にわかるように区別されている訳ではありません。そしてこのために、資本家による剰余価値の取得は、何か彼が投下した資本のうち労働対象や労働手段といった生産手段に投下された資本(すなわち不変資本)が発揮する特別な能力であるかに見えます。このために“価値“を創造できるのは実際の労働力の支出のみであるということ、また労働力の価値(対価)を越える労働支出によってこそ資本価値は増殖できるということが隠蔽されるのです。これが、c+vという前貸資本の全体を分母として剰余価値の大きさを測る、ということの意味なのです。

少し先回りになってしまいますが、次回の第2節や第3節の理解にも参考になるので、第8章「労働日」第2節からの引用を挙げておきます。

・「資本が剰余労働を発明したのではない。いつでも、社会の一部の者が生産手段の独占権を握っていれば、いつでも労働者は、自由であろうと不自由であろうと、自分自身を維持するために必要な労働時間に余分な労働時間を付け加えて、生産手段の所有者のために生活手段を生産しなければならない。この所有者がアテナイの貴族であろうとエトルリアの神政者であろうとローマの市民であろうとノルマンの領主であろうとアメリカの奴隷所有者であろうとワラキアのボヤールであろうと現代の大地主や資本家であろうと。とはいえ、ある経済的社会構成体のなかで生産物の交換価値ではなく使用価値の方が重きをなしている場合には、剰余労働は諸欲望の狭いにせよ広いにせよとにかくある範囲によって制限されており、剰余労働に対する無制限な欲望は生産そのものの性格からは生じないということは明らかである。それだから、古代でも、交換価値をその独立の貨幣姿態で獲得しようとする場合、すなわち金銀の生産では、恐ろしいまでに過度労働が現れるのである。……

ドナウ諸侯国で見られる剰余労働への渇望とイギリスの工場でのそれとの比較は、特に興味のあることである。というのは、剰余労働は夫役において一つの独立な感覚的に知覚することのできる形態をもっているからである。

1労働日は6時間の必要労働と6時間の剰余労働とからなっていると仮定しよう。そうすれば、1人の自由な労働者は毎週 6×6 すなわち36時間の剰余労働を資本家に提供するわけである。それは、彼が1週のうち3日は自分のために労働し、3日は無償で資本家のために労働するのと同じである。だが、これは目には見えない。剰余労働と必要労働とは融合している。だから、私は同じ割合を、たとえば、この労働者が毎分30秒は自分のために労働し、30秒は資本家のために労働するというように表現することができる。@

夫役ではそうではない。たとえばワラキアの農民が自分を維持するために行なう必要労働は、彼がボヤールのために行なう剰余労働とは空間的に分離されている。彼は一方を彼自身の耕地で行ない、他方を領主の農場で行なう。それだから、労働時間の二つの部分は独立に並んで存在する。夫役の形態では、剰余労働は明確に必要労働から区分されている。@

このような現象形態の相違は、明らかに、剰余労働と必要労働との量的な割合を少しも変えるものではない。週に3日の剰余労働は、夫役と呼ばれようが賃労働と呼ばれようが、労働者自身のためには何の等価も形成しない3日の労働だということに変わりはない。しかし、資本家の場合には剰余労働への渇望は労働日の無制限な延長への衝動に現われ、ボヤールの場合にはもっと単純に夫役日の直接的追求に現われるのである。」(全集版、P305~)

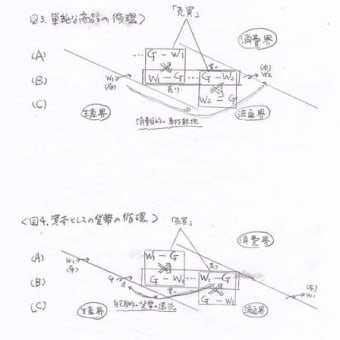

資本による労働力の搾取においては、1労働日のなかに剰余労働と必要労働とが融合しており、両者を感覚的に区別することはできません。このために、両者を概念的に区別する必要があるのですが、第1節のなかで「価値一般の認識のためには、価値を単なる労働時間の凝固として、単に対象化された労働として把握することが決定的であるように、剰余価値の認識のためには、それを単なる剰余労働時間の凝固として、単に対象化された剰余労働として把握することが決定的である」(同、P282)と述べられているように、剰余労働時間の必要労働時間に対する割合である剰余価値率の概念は、剰余価値を剰余労働に帰着させることではじめて得られるのです。前述の「生産物価値全体をとって、そこに再現するだけの不変資本価値をゼロに等しいとする」という剰余価値率の計算方法は、労働力の搾取度と資本の価値増殖度を測るための尺度が、剰余労働の必要労働に対する比率に求められることの結果なのです。

(2.労働力の搾取度は、剰余価値(不払い労働)の前貸資本総額に対する割合すなわち利潤率によってではなく、剰余価値(不払い労働)の可変資本(賃金=支払い労働)に対する割合すなわち剰余価値率m/vによって、正確に表わされる。)

第1節「労働力の搾取度」では、まず剰余価値の意味が確認されます。

・「前貸しされた資本Cが生産過程で生みだした剰余価値、すなわち前貸資本価値Cの増殖分は、まず第一に、生産物の価値がその生産要素の価値総額を越える超過分として現われる。

資本Cは二つの部分に分かれる。すなわち、生産手段に支出される貨幣額cと、労働力に支出される別の貨幣額vとに分かれる。cは不変資本に転化される価値部分を表わし、vは可変資本に転化される価値部分を表わす。@

そこで、最初はC=c+vであり、たとえば前貸資本<{C}>500ポンド={c}410ポンド+{v}90ポンドである。生産過程の終わりには商品が出てくるが、その価値は(c+v)+mで、このmは剰余価値である。たとえば、({c}410ポンド+{v}90ポンド)+{m}90ポンドである。最初の資本CはC′に、500ポンドは590ポンドになった。この二つの額の差額はmであり、90ポンドという剰余価値である。」(全集版、P276)

この点にはほとんど説明は必要ないでしょう。

続いて、生産物価値と価値生産物<創造された価値の結晶>との違いがこう触れられます。

・「このこと<「充用される不変資本のうちの労働手段から成っている部分は、ただその価値の一部分を生産物に移すだけで、他の部分は元のままの存在形態で存続している。このあとの方の部分は価値形成では何の役割も演じないのだから、ここでは捨象してよい。……われわれが価値生産のために前貸しされた不変資本という場合には……ただ生産中に消費された生産手段の価値だけを意味する」>を前提して、C=c+v という式に帰れば、この式はC′=(c+v)+mに転化し、また、まさにそうなることによって、CをC′に転化させる。言うまでもなく、不変資本<c>の価値は生産物にはただ再現するだけである。だから、過程で新たに生産される価値生産物<つまりv+m部分、新たに創造された価値の結晶部分のこと>は、過程から得られる生産物価値<つまりc+v+m>とは違っているのであり、したがってそれ<新たに生産される価値生産物>は、一見そう見えるように(c+v)+mまたは({c}410ポンド+{v}90ポンド)+{m}90ポンドではなく、v+mまたは{v}90ポンド+{m}90ポンドであり、590ポンドではなく、180ポンドである。……」(同、P278)

生産物の価値が、既存の生産手段の価値cとその生産物を生産する過程で支出された労働時間v+mとの合計になる、というのはさほど分かり難くはないのでしょうが、価値生産物という言葉は聞きなれないと思われます。要するにそれは、生産物を生産する過程で新たに支出された労働時間の凝固=結晶の部分のことです。不変資本の再現部分を含んでいないこの部分は、労働力の等価を生み出す部分とそれを超える剰余価値の部分に概念的に区別されるというのです。そこで問題はこの次です。

・「われわれが事実上すでに知っているように、剰余価値は、ただvすなわち労働力に転換される資本部分に起きる価値変化の結果でしかないのであり、したがってv+m=v+Δv(v・プラス・vの増加分)である。ところが、<この可変資本部分における>現実の価値変化も、また価値が変化する割合も、総資本の可変成分が増大するので前貸総資本もまた増大するということによって、<何の結果であるかが>不明にされるのである。前貸総資本は500<うち不変資本410、可変資本90>だったが、それが590になる。そこで、<価値増殖の>過程の純粋な分析は、生産物価値のうちただ不変資本が再現するだけの部分をまったく捨象すること、つまり不変資本cをゼロに等しいとすることを要求するのであり、したがってまた、可変量[変数]と不変量[常数]とで運算が行なわれ不変量はただ加法または減法によって可変量と結合されている場合の数学の一法則<不変量の相殺>を応用することを要求するのである。

<剰余価値を理解する>もう一つの困難は、可変資本の元来の形態から生ずる。たとえば、前例ではC′=410ポンドの不変資本+90ポンドの可変資本+90ポンドの剰余価値である。しかし、<可変資本の>90ポンドは、一つの与えられた量、すなわち不変量であり、したがって、それを可変量として取り扱うことは不合理のように見える。しかし、{v}90ポンド、すなわち90ポンドの可変資本は、ここではじつはただこの価値が通過する<価値増殖の>過程の象徴でしかないのである。労働力の買い入れに前貸しされる資本部分は、一定量の対象化された労働であり、したがって、買われる労働力の価値と同じに不変な価値量である。ところが、生産過程そのものでは、前貸しされた90ポンドに代わって、自ら活動する労働力が現われ、死んでいる労働に代わって生きている労働が現われ、静止量に代わって流動量が、不変量に代わって可変量が現われるのである。その<過程の>結果は、vの再生産・プラス・vの増加分である。@

資本主義的生産の立場から見れば、この全過程は、労働力に転換される元来は不変な価値の自己運動である。過程も結果も、この<労働力に転換するために前貸しされた>価値のおかげである。それゆえ、もし90ポンドの可変資本とか自ら増殖する価値とかいう定式が矛盾したものに見えるとしても、それはただ資本主義的生産に内在する一つの矛盾を表わしているだけなのである。

不変資本をゼロに等しいとすることは、一見したところ奇妙に思われる。とはいえ、それは日常生活では人々がいつでもやっていることである。たとえば、イギリスが綿工業であげる利益を計算しようとする人は、まず第一に合衆国やインドやエジプトなどに支払われる綿花価格を引き去る。すなわち、彼は生産物価値のうちにただ再現するだけの資本価値をゼロに等しいとするのである」(同、P278~)

資本の価値増殖過程は、自ら価値増殖した結果を、今度は前提としてさらに価値増殖していく過程です。このために、剰余価値は、ただvすなわち労働力に転換される資本部分に起きる価値変化の結果なのですが、それが前貸資本が増加しているために何か不変資本の変化に基づくもののように見えてしまうのです。こうした誤解を除き、価値増殖の過程を純粋に考察するためには、生産物の価値のうちから不変資本の再現部分を捨象して、価値増殖部分を元の可変資本部分と比較するのが有益であり科学的だとマルクスは言うのです。

次いで、労働日のうちの必要労働時間と剰余労働時間との区別についてこう述べられます。

・「すでに見たように、労働者は労働過程の一部分ではただ自分の労働力の価値、すなわち自分の必要生活手段の価値を生産するだけである。彼は社会的分業にもとづく状態のもとで生産するのだから、自分の生活手段を直接に生産するのではなく、ある特殊な商品、たとえば糸という形で自分の生活手段の価値に等しい価値、または彼が生活手段を買うための貨幣に等しい価値を生産するのである。彼の労働日のうちで彼がこのために費やす部分は、彼の平均1日の生活手段の価値に応じて、すなわちこの生活手段の生産のために必要な一日平均の労働時間に応じて、比較的大きいこともあれば小さいこともある。彼の1日の生活手段の価値が、平均して、対象化された6労働時間を表わすとすれば、労働者はこの価値を生産するために平均して毎日6時間労働しなければならない。かりに彼が資本家のためにではなく自分自身のために独立に労働するとしても、その他の事情が変わらないかぎり、自分の労働力の価値を生産してそれによって自分自身の維持または不断の再生産に必要な生活手段を得るためには、やはり彼は平均して1日のうちの同じ可除部分だけ労働しなければならないであろう。しかし、1労働日のうち彼が労働力の日価値たとえば3シリングを生産する部分では、彼はただ資本家によってすでに支払われた労働力の価値の等価を生産するだけだから、つまり新たに創造された価値でただ前貸可変価値を補填するだけだから、この価値生産はたんなる再生産として現われるのである。だから、1労働日のうちこの再生産が行なわれる部分を私は必要労働時間と呼び、この時間中に支出される労働を必要労働と呼ぶのである。労働者のために必要、というのは、彼の労働の社会的形態にかかわりなく必要だからである。資本とその世界のために必要、というのは、労働者の不断の存在はこの世界の基礎だからである。

労働過程の第二の期間、すなわち労働者が必要労働の限界を超えて労苦する期間は、彼にとっては労働を、すなわち労働力の支出を必要とするにはちがいないが、しかし彼のためにはなんの価値も形成しない。それは、無からの創造の全魅力をもって資本家にほほえみかける剰余価値を形成する。労働日のこの部分を私は剰余労働時間と呼び、また、この時間に支出される労働を剰余労働と呼ぶ。価値一般の認識のためには、価値を単なる労働時間の凝固として、単に対象化された労働として把握することが決定的であるように、剰余価値の認識のためには、それを単なる剰余労働時間の凝固として、単に対象化された剰余労働として把握することが決定的である。ただ、この剰余労働が直接生産者から、労働者から取り上げられる形態だけが、いろいろな経済社会構成体を、たとえば奴隷制の社会を賃労働の社会から、区別するのである。

可変資本の価値はそれで買われる労働力の価値に等しいのだから、また、この労働力の価値は労働日の必要部分を規定しており、他方、剰余価値はまた労働日の超過部分によって規定されているのだから、そこで、可変資本にたいする剰余価値の比率は必要労働にたいする剰余労働の比率であり、言い換えれば、剰余価値率(m/v)=剰余労働/必要労働ということになる。この二つの比率は、同じ関係を別々の形で、すなわち一方は対象化された労働<すなわち価値>の形で、他方は流動している労働<すなわち労働時間>の形で表わしているのである。

それゆえ、剰余価値率は、資本による労働力の搾取度、または資本家による労働者の搾取度の正確な表現なのである。」(同、P281~)

資本のもとで労働者が行なう労働日は、概念的には二つの部分に、すなわち労働力の価値を再生産するだけの必要労働時間部分と、それを超えて剰余価値を生み出す剰余労働時間部分とに分かれる、とマルクスは言います。この必要労働時間部分は、生産物に対象化されることで前貸可変資本部分の等価をなし、他方、剰余労働時間は生産物に投下されることでどんな等価も持たない新たな剰余の価値をなすことになります。後者こそがまさに「諸国民の富」をなすのですが、それは労働者が行なう必要労働を超える剰余労働の取得、すなわち労働力の搾取が、その根底なのです。この労働力の搾取度は、剰余価値率として、すなわち剰余労働時間が対象化された剰余価値を、必要労働時間が対象化された前貸可変資本部分と比較することによって、剰余労働時間に正比例するものとして明確な意義をもつのです。

なお、原注*29にあるように、「必要労働時間」という言葉は、これまで一商品の生産に一般に社会的に必要な労働時間という意味で使われてきましたが、これからは、労働力という独自な商品の生産に必要な労働時間という意味でもこの語を使うことになります。

第1節の最後に取り上げられているジェーコブの小麦価値の計算表において、マルクスは、「剰余価値は、ここでは利潤や利子や十分の一税などといういろいろな項目に分割される。これらの項目はわれわれにはどうでもよい。……労働者は彼の労働日の半分より多くを剰余価値の生産のために費やし、これをいろいろな人々がいろいろな口実のために自分たちのあいだで分配するのである」(同、P285~)と述べています。第3巻で詳しく述べられることになりますが、いわゆる諸収入が労働者が生み出した剰余価値を源泉にしているという点も重要な観点と思われます。