「読む会」だより(23年8月用)文責IZ

(7月の議論など)

7月の読む会は16日に開かれました。「読む会」の最初の時期の参加者で、今は東部に在住の方が時間が取れれば今後しばらく参加さなさることになりました。

(6月の議論)の部分では、介護は生産的労働なのかという問題に関して、「生活手段の生産はどんな社会でも必要なのであって、そうした土台(物的生産)があって社会が成り立っているということではないか。生産的かどうかは、良い悪いの問題ではなくて概念的な区別の問題と思っている」という意見が出ました。

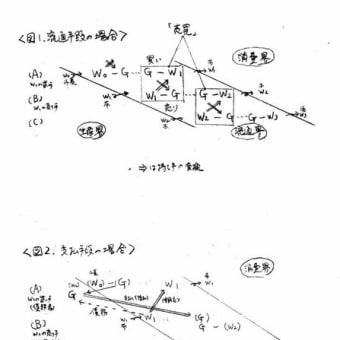

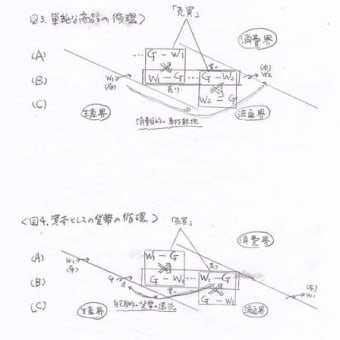

(説明1)では、資本主義的生産においては、労働者(労働力)と労働条件(生産手段)とが資本の諸部分として結合されるという点に注意してほしいと、チューターから補足がありました。

どんな社会にあっても、生産はその主体的条件である労働力と、客体的条件である生産手段とが結び付くことで行われます。ところが資本主義の下ではこの二つの条件がそれぞれ“商品”として、生産そのものとは独立して存在しています。だからそれぞれは、資本家の貨幣を介して流通から引き上げられ、資本家の投下資本(原価値)の諸部分(可変資本部分と不変資本部分)となることで、はじめて結び付き、生産が可能となるのです。これが資本主義における生産条件の歴史的な特徴だと言えるでしょう。そしてこうした条件を利用して、既存の価値が労働力を搾取するという、言い換えれば剰余価値(あるいは価値の自己増殖)のための生産という、資本主義的生産が行われるのです。

もちろんこのことが可能となるためには、すでに述べられてきたように、労働者の労働条件からの分離すなわち“自由な”労働者の形成とか、貨幣と流通の発展に伴う資本家への富と生産手段の集中といった歴史的な諸条件が生み出されていなければならないのですが。

また、『経済学批判・序説』からの引用について、要は或るものを或るものとしている特殊な関係を把握することが重要で、そのための理論的な道具として一般的なものを利用する、といったことだとチューターは思っているという補足がありました。これらについては特に意見も質問も出ませんでした。(補足し忘れましたが、そこで「この一般的なもの……は、それ自身、多様に組み立てられたものであり、さまざまな規定に分かれるものである」という点について、なぜ抽象的・一般的で単純であるはずのものがさまざまな規定に分かれうるのか? という疑問が出るかもしれません。この点は、たとえばスピノザ(たしか?)が「否定することは規定することである」と述べている点に留意していただければと思います。なお、この引用部分は(1)の最後に入れる予定でしたが、説明の前に入れ間違いしました。)

(2)の部分では、「道具について、“手足の延長”とあるが、普通は“手の”延長と言われていないか」という質問が出ました。チューターは、織機や足踏ミシンをイメージしたのでそう書いてしまった、厳密にはともかく動力源としての役割はあるのではないか、と答え了承されました。

また、P4の最後で「労働者は機械が運動を続けるための付属品」とあるが、この運動とは機械的な運動というよりも「価値増殖運動」という意味で理解してほしい、と補足がありました。

また(3)の部分のP5下から2段落目の引用中、<このような歴史的背景の下で>と補足したのは、後の5節で出てくるアメリカの南北戦争による需要増などのことを意識したからです。

P6の第1節の締めくくりの文章で、マニュファクチュアでの労働過程の編成は“主観的”であり、大工業でのそれは“客観的な”生産有機体として存在しているという指摘に対して、チューターは“主観的”というのは意図的という意味に、“客観的”というのは意図に関わらずという意味に受け取れば分かりやすいのではないか、と発言しました。これに対しては「機械体系では労働の編成は客観的に規定されるが、マニュファクチュアでは部分人間の組織としてある」ということでよいのではないか、という意見や、「主観は客観的な土台によって規定されるが、しかし共同的な認識が客観的な土台に作用を与えるということもあるのではないか」という意見などが出されました。

関連してチューターはその続きのところで、機械は直接に社会化された労働によってのみ機能する、だから労働過程の協業的性格は技術的必然となる、とも指摘されている。機械が直接に社会化された労働によってのみ機能する、ということがいま一つピンとこないのだが、意見があれば出しとほしいと要望しました。これに対しては「機械的な生産においては個々の労働自体は意義を持たないということではないか」という意見が出されました。チューターは、多分そういうことかと思いはするが、しかしそれはすでにマニュファクチュアの場合に指摘されていることであり、この文脈のなかではどうかと思っていると答えました。この点は前述の部分も含め、「後に述べる幾つかの例外」が指摘されたところで再検討することとなりました。

前回、今回はできるだけ幾つかの節をまとめて説明したいと述べましたが、第2節は理論的に重要なところですので、今回はこの節だけを取り上げることにします。

(説明)第13章「大工業と機械」の第2回(第2節)

第2節機械から生産物への価値移転

第2節の課題は、タイトルにあるように、機械から生産物への価値移転がどのようになされるのかを確認し、そのうえで、資本が労働力の使用に代わって機械を使用する際の条件(法則性)を明らかにすることです。

復習になりますが、第1章の1、2節では、労働の生産力についてこう述べられていました。

「だから、ある使用価値の価値量を規定するものは、ただ、社会的に必要な労働の量、すなわち、その使用価値の生産に社会的に必要な労働時間だけである。……

それゆえ、もしもある商品の生産に必要な労働時間が不変であるならば、その商品の価値の大きさも不変であろう。しかし、この労働時間は、労働の生産力に変動があれば、その都度変動する。労働の生産力は多種多様な事情によって規定されており、中でも特に労働者の技能の平均度、科学とその技術的応用可能性との発展段階、生産過程の社会的結合、生産手段の規模および作用能力によって、さらにまた自然事情によって、規定されている。……つまり、一商品の価値の大きさは、その商品に実現される労働の量に正比例し、その労働の生産力に反比例して変動するのである。」(全集版、P53~)

「生産力は、もちろん、つねに有用な具体的な労働の生産力であって、実際、ただ与えられた時間内の合目的的生産活動の作用程度を規定するだけである。それゆえ、有用労働は、その生産力の上昇または低下に比例して、より豊富な、またはより貧弱な生産物源泉になるのである。これに反して、生産力の変動は、価値に表わされている労働それ自体には少しも影響しない。生産力は労働の具体的な有用形態に属するのだから、労働の具体的な有用形態が捨象されてしまえば、もちろん生産力はもはや労働に影響することはできないのである。それゆえ、同じ労働は同じ時間には、生産力がどんなに変動しようとも、つねに同じ価値量に結果するのである。@

しかし、その労働は、同じ時間に違った量の使用価値を、すなわち生産力が上がればより多くの使用価値を、生産力が下がればより少ない使用価値を、与える。それゆえ、労働の豊度を増大させ、したがって労働の与える使用価値の量を増大させるような生産力の変動は、それが使用価値総量の生産に必要な労働時間の総計を短縮する場合には、この増大した使用価値総量の価値量を減少させるのである。逆の場合も逆である。」(同、P62)

ここで言われていることは、第一に、労働の生産力は、使用価値(素材的富)に関連する概念なのですから、使用価値と同じくその源泉は、労働だけなのではなくて、労働(有用労働)と自然という二つの要因を持ち、だから多種多様な事情によって規定されるということでしょう。労働手段としての機械の利用は、労働過程において、それに対象化された過去の労働を一つの自然力として作用させることによって、同一時間でより豊富な生産物の源泉となりうるのです。そして第二に、機械の利用による生産力の増大が、生産物の総量の生産に必要な労働時間の総計(価値総額)を短縮する場合には、生産物の総量が増大するにもかかわらずその価値総額は減少するという一見相反する現象が起こる、ということです。

また、第6章では幾つかの重要な事柄が指摘されていました。

「……労働過程で価値が生産手段<原材料・補助材料ならびに労働手段>から生産物に移るのは、ただ、生産手段がその独立の<特定の>使用価値と一緒にその交換価値<再生産のために必要な労働量>をも失う限りでのことである。生産手段は、ただ生産手段として失う価値を生産物に引き渡すだけである。しかし、労働過程の色々な対象的要因は、この点<価値の生産物へに引き渡し方>ではそれぞれ事情を異にしている。

……原料は生産物の実体になるが、しかしその形を変えている。だから、原料や補助材料は、それらが使用価値として労働過程に入ってきたときの独立の姿をなくしてしまうわけである<だからそれらはその使用価値を失うと同時にその価値のすべてを生産物に引き渡す>。本来の労働手段はそうではない。用具や機械や工場建物や容器などが労働過程で役立つのは、ただ、それらのものが最初の形を保持していて明日もまた昨日とまったく同じ<特定の使用価値の>形態で労働過程に入っていく限りでのことである。それらのものは、生きている間、労働過程にある間、生産物に対して自分の独立の姿を保持しているが、それらが死んでからもそうである。機械や道具や作業建物などの死骸は、相変わらず、それに助けられて作られた生産物とは別に存在している。……労働過程での機械の使用価値が6日しかもたないと仮定しよう。そうすれば、その機械は平均して1労働日ごとにその使用価値の1/6を失ってゆき、したがって毎日の生産物にその価値の1/6を引き渡すことになる。このような仕方で、全ての労働手段の損耗、例えばその毎日の使用価値喪失とそれに応じて行われる生産物への毎日の価値引き渡しは、計算されるのである。……

ここでもう一つ別の興味ある現象が我々の前に現われる。たとえば、ある機械<労働手段>に1000ポンドの価値があって、それが1000日で損耗してしまうとしよう。この場合には、毎日機械の価値の1/1000ずつが機械自身からその毎日の生産物に移って行く。それと同時に、その生活力は次第に衰えて行きながらも、いつでもその機械全体が<特定の使用価値をもつ労働手段として>労働過程で機能している。だから、労働過程のある要因、ある生産手段<機械などの労働手段>は、労働過程には<特定の使用価値として>全体として入るが、価値増殖過程には<それがもつ価値のうちの>一部分しか入らないということが分かるのである。@

労働過程と価値増殖過程との相違がここではこれらの過程の対象的な諸要因に反射している。というのは、同じ生産過程で同じ生産手段が、労働過程の要素<すなわち使用価値>としては全体として数えられ、価値形成の要素<すなわち価値>としては一部分ずつしか数えられないからである。……

ただ、生産手段が労働過程にある間にその元の使用価値の姿での価値を失う限りでのみ、それは生産物の新たな姿に価値を移すのである。……それゆえ、生産手段は、<労働力の支出による価値創造とは違って>それが役立てられる労働過程に関わりなく<その過程に入る前にその生産手段の生産のための必要労働量として>もっている価値よりも多くの価値を生産物に付け加えることは、決してできないのである。……労働過程ではそれ<生産手段>はただ使用価値として、有用な性質をもっている物として役立つだけであり、したがって、もしそれがこの過程に入ってくる前に価値をもっていなかったならば、それは生産物に少しも価値を引き渡しはしないであろう。」(P265~)

このように、生産手段(原材料、補助材料ならびに労働手段)は、いずれも労働過程で生産的に消費されることでその独立の使用価値と一緒にその価値をも失い、その限りで自分がもつ価値を生産物に移します。しかしこの場合、原材料や補助材料は、労働過程を繰り返すたびにそれらの使用価値としての独立の形態をなくし、したがって各過程ごとにそれがもつ価値のすべてを生産物に引き渡します。これに対して労働手段は、労働過程が繰り返されるあいだじゅうその使用価値としての独立の形態を保持すると同時に、各過程ごとにその総価値を生産物に引き渡すのではなくて、各過程においてそれが生産物に移す価値の大きさは、それが労働手段として労働過程で寄与している全期間を通じて平均的に損耗する使用価値の大きさに比例した部分だけです。

つまり機械などの労働手段は、使用価値(新たな生産物)の形成要素としては、その全体として労働過程に入ることで単位時間内により多くの生産物を生産することに寄与します。他方、生産物の価値形成要素としては、労働手段はそれがもつ価値の一部分ずつしか生産物に移しません。したがって、使用価値としての機械がもつ価値(機械自体の生産に必要とされた労働支出、たとえば1000ポンド)と、生産物の価値要素として実際に機械から生産物に周期的に移されてゆく価値部分(1日当たり1ポンド)とのあいだには、大きな差が生じます。この場合(補助材料を別とすれば)、この機械利用のための平均費用(1日当たり1ポンド)だけを毎日の生産物の価値に付け加わえるだけで、労働過程において1000ポンドの価値をもつ使用価値の全体を毎日利用できるのですから、機械がもっているそれ以外の価値部分(1000-1=999ポンド)は、まるで自然の恵みのように毎日々々無償で新たな生産物の生産のために全期間にわたって作用することになります。

復習はこれまでにして、急いで13章2節に入りましょう。

(1. 労働手段としての機械においては、労働過程で機能し続ける機械の価値と、機械がそこで生産物に周期的に引き渡す価値部分とのあいだに大きな差が生まれる。この差こそ、新たな費用なしに機械を自然力と同じように作用させることができる要因であり、大工業と機械とが労働の生産性を高めることができる根底である)

・「すでに見たように、協業や分業から生ずる生産力は、<既存の価値である>資本にとっては一文の費用もかからない。それは社会的労働の自然力である。@

蒸気や水などのように、<資本によって>生産的な過程に取り入れられる自然力にも、やはりなんの費用もかからない。しかし、人間が呼吸するためには肺<というそれに適した器官>が必要であるように、自然力を生産的に<目的意識的に>消費するためには「人間の手の形成物」<すなわちそれぞれの用途に合わせた過去の対象化された労働>が必要である。水の動力を利用するためには水車が、蒸気の弾性を利用するためには蒸気機関が、必要である。@

科学<自然力の把握と応用>も、自然力と同じことである。電流の作用範囲内では磁針が偏向することや、周囲に電流が通じていれば鉄に磁気が発生することに関する法則も、ひとたび発見されてしまえば、一文の費用もかからない。しかし、これらの法則を電信などに利用するためには、非常に高価で大仕掛けな装置が<すなわち発見されたそれらの自然力を実際に作用させるための大規模な労働の対象化が>必要である。@

すでに見たように、機械によって道具は駆逐されるのではない。道具は、人体の矮小な道具から、規模においても数においても、人間のつくった一つの機構の道具に成長するのである。手工業道具をもってではなく、自分の道具を自分で扱う機械をもって、今や資本は労働者に作業をさせるのである。」(同、P504)

自然力を応用するためにはそれぞれにふさわしい装置を必要とし、またそのためには一定の労働の支出が必要であるという点には、ほとんど説明の必要はないでしょう。

続いて、この節で検討されるべき事柄の眼目がこう記されています。

・「それだから、大工業は巨大な自然力や自然科学を生産過程に取り入れることによって労働の生産性を非常に高くするにちがいないということは一見して明らかであっても、この高められた生産力が別の面<機械自体の生産部面>での労働支出の増加によってあがなわれる<或るものを代償にして手に入れる>のではないということは、けっしてそれほど明らかではないのである。」(同)

科学を応用し、労働手段の生産的な作用のなかに自然力を大規模に取り入れていく大工業と機械とが労働の生産性を、つまり一定の時間内における有用労働の作用程度を高める、ということは自明的だ。しかし、この生産性の増大が、なにによって、どのようにして行われているのかは、通常不問に付されており、何か機械装置の購入のために資本が膨大な費用をかけたからとか、そのことによって機械装置が生産力を高める使用価値をもつからだとかいった謬見がはびこっている。だからその点をここで明らかにしておこう。と、こうマルクスは言っているのです。

では、大工業と機械とはなにによって、どのようにしてその生産性を高めているのでしょうか。マルクスは続けて以下のように説明して行きます。

・「不変資本の他のどの成分とも同じように、機械は価値を創造しはしないが、しかし、機械を用いて生産される生産物に機械自身の価値を引き渡す。機械が価値をもっており、したがって価値を生産物に移す限りで、機械は生産物の一つの価値成分をなしている。機械は、生産物を安くするのではなく、自分自身の価値に比例して生産物<の価値>を高くするのである。そして、誰の目にも明らかなように、機械や体系的に発達した機械設備、すなわち大工業の特徴的な労働手段は、手工業経営やマニュファクチュア経営の労働手段に比べて、比べものにならないほどその価値が膨れ上がっているのである。

そこで、まず第一に言っておきたいのは、機械は労働過程にはいつでも全体として入ってゆくが、価値増殖過程には常に一部分ずつしか入ってゆかないということである。機械は、自分が損耗によって平均的に失ってゆく価値よりも多くの価値は決して付け加えない。だから、機械の価値と、周期的に機械から生産物に移されてゆく価値部分のあいだには、大きな差が生ずるのである。<つまり>価値形成要素としての機械と、生産物<使用価値>形成要素としての機械との間には、大きな差が生ずるのである。同じ機械が繰り返し同じ労働過程で役立つ期間が長ければ長いほど、それだけこの差も大きくなる。」(P504~)

機械は手工業的な道具に比べて、その生産のために必要な労働量が大きいから、それがもっている価値もより大きい。したがって生産物に引き渡す価値量もより大きい。だから、機械の利用は道具に比べて生産物の価値を低くするのではなくて逆に高くする。しかし、労働手段である機械は原材料などと違って、それがもっている価値を労働過程においてその使用価値の消費と同時にすべて失うのではない。それがもっている価値の一部分だけを周期的に生産物に引き渡す。だから機械は、その価値の一部分だけを生産物に引き渡しながらも、しかもそれが労働手段として機能し続ける全期間にわたって使用価値としてはそれがもつ価値の全体と同じものとして労働過程で機能する。つまり機械は、労働手段の特徴として、その使用価値としてはつねに価値の全体として機能し続けるにもかかわらず、生産物にはつねに消費された価値の一部分しか引き渡さない。この労働過程で機能し続ける機械の価値とそこで生産物に引き渡す機械の価値との差、この差こそ、労働過程において労働手段に含まれる過去の対象化された労働が、自然力と同じように新たな費用(労働支出)なしに生産のための無償の役立ちをする要因であり、機械の利用が生産力を高める原因だ。と、こう説明しているのです。

そして引き続き以下のようにより細かく説明して、労働手段(労働用具)の発展に基礎を置いた産業革命の下でこそ、はじめて人間は過去の労働を大規模に無償で作用させ、このことで高い生産力を獲得できたことを──つまり機械は、より多くの過去の労働を無償で作用させることができるからこそ高い生産力を獲得できるのであって、その逆ではないことを──明らかにしているのです。

・「もちろん、すでに見たように、本来の労働手段または生産用具はどれでも労働過程にはいつでも全体として入るのであり、価値増殖過程にはいつでもただ一部分ずつ、その毎日の平均損耗に比例して入るだけである。@

とはいえ、このような、使用と損耗との間の差は、道具の場合よりも機械の場合のほうがずっと大きいのである。なぜならば、機械のほうが耐久力の大きい材料で作られていて寿命が長いからであり、機械の充用は厳密に科学的な法則に規制されていてその構成部分やその消費手段の支出の一層の節約を可能にするからであり、最後に、機械の生産的作用範囲は道具のそれとは比べものにならないほど大きいからである。@

この両方から、すなわち機械と道具とから、それらの毎日の平均費用を引き去れば、すなわち、それらが毎日の平均損耗と油や石炭などの補助材料の消費とによって生産物につけ加える価値成分を引き去れば、機械や道具は、人間の労働を加えられることなく存在する自然力とまったく同じに、無償で作用することになる。機械の生産的作用範囲が道具のそれより大きいだけに、機械の無償の役立ちの範囲も道具のそれに比べてそれだけ大きい。大工業においてはじめて人間は、自分の過去のすでに対象化されている労働の生産物を大きな規模で自然力と同じように無償で作用させるようになるのである(*)。」(全集版、P505~)

なお生産力の増大に伴って、必要な原材料や補助材料(使用価値)の量が増大し、したがってそれらの価値が生産物の価値に移転されるという事情は、労働手段(機械)が過去の労働を無償で作用させるというここでの関係に影響することはありません。

最後にこのように理解すれば引用の最後にある次のような注釈(*)の意味も分かりやすくなると思われます。

・「(*)リカードは、このような<過去の対象化された労働の生産物を自然力と同じように無償で作用させるという>機械の作用を、労働過程と価値増殖過程との一般的な区別と同様に、特に説明してはいないのであるが、しばしば特にこれに目を付けており、そのために、時には、機械が生産物に引き渡す価値成分を<すなわちそれが過去に対象化された労働の生産物であることを>忘れてしまって、機械を自然力とまったく混同してしまっている。たとえば彼は次のように言っている。「アダム・スミスは、自然力と機械とが我々のために行なう役立ちをどこでも過小評価してはいないが、しかし、それらが商品に付け加える価値の性質をきわめて正しく区別している。……自然力と機械はそれらの仕事を無償でするのだから、それらが我々に与える助力は交換価値には何も付け加えないのである。」(『原理』……)リカードの言っていること<機械の無償の作用は、生産物の価値に剰余価値を付け加えるものではない>は、機械は「利潤」の一部分をなす価値を創造するという「役立ち」とするなどと妄想しているJ・B・セーに対しては、もちろん正しい。」(P506)

なおセーについては、第6章、P269の注釈にはこうあります。「セー……彼は、剰余価値(利子、利潤、地代)を、生産手段、つまり土地や用具や革などが労働過程でその使用価値によって果たす「生産的な役立ち」から導き出そうとする……」>

復習が必要だったので、今回は第2節の前半の説明だけで終わりました。後半の、資本が労働力の使用に代わって機械を使用する際の条件(法則性)の説明は次回に譲ります。