立春が過ぎ、ご利益が最も多いという2月の一億劫日功徳日に催されます。

地蔵堂内で世継地蔵尊十種福ご祈願が行われ、午後には山伏によって柴灯護摩供が行われ自由に1日中お参りできます。

世継地蔵は、子無き人に世継ぎを授けられる霊験あらたかな地蔵菩薩として古くから信仰され、各地からの参詣者も多く訪れます。

酒粕汁の無料接待もあります。

お寺は慶長八年(1603)徳川家康により建立され、開基は、上徳院殿(阿茶局)と伝えられています。

そして、当山建立にあたり、家康公は、本尊に、江州鞭崎八幡宮の中尊である安阿弥快慶の作、阿弥陀如来を招来し本尊とされています。

毎月の功徳日には祈祷会が修行され、なかでも二月八日の「世継地蔵尊大祭」には各地よりの参拝者が多く、柴灯護摩供が修されます。

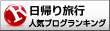

上徳寺の山門をくぐり、参道をまっすぐ進むと、いくつもの絵馬と赤ちゃんのよだれかけが祀られたお堂につきます。

明暦三年(1656)に、当山に篤く帰依していた一族に、八幡の清水氏という方がいた。

彼は一子を失ったため、世継の子に恵まれるよう念じお堂にこもった。

すると七日目の夜、等身大の地蔵尊が現れ、「我を石に刻み祈念すべし」と告げた。

早速、その尊造を写し、石に刻み建立し祈念を続けたら、念願の子が授かる。

以来「世継地蔵」と称された。

その後、享保年間(1720年頃)に、住職が夢の中でまた地蔵尊のお声を聞く、「我は子なきものに子を授け、子孫相続し、家運長久ならしめん」とのお告げがあり、益々信を深くし、世に伝わったといわれています。

三門すぐ右手には江戸時代の冠句の唱導者 堀内雲鼓の句碑。

日のめぐみ うれしからずや 夏木立

そしてその後には子孫繁栄を約束するざくろの木が植わっています。

左横に延命長寿、吉相息災の柘榴という立て札が記されていました。

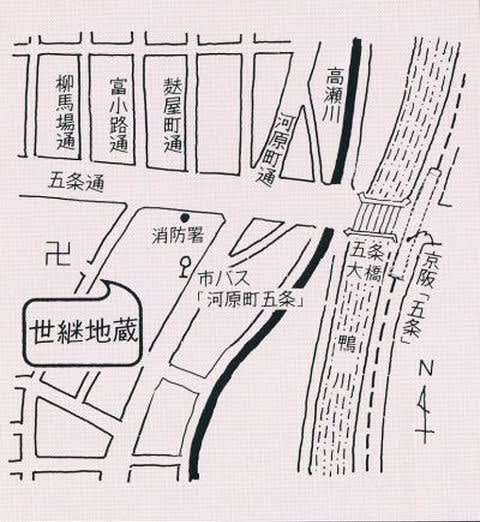

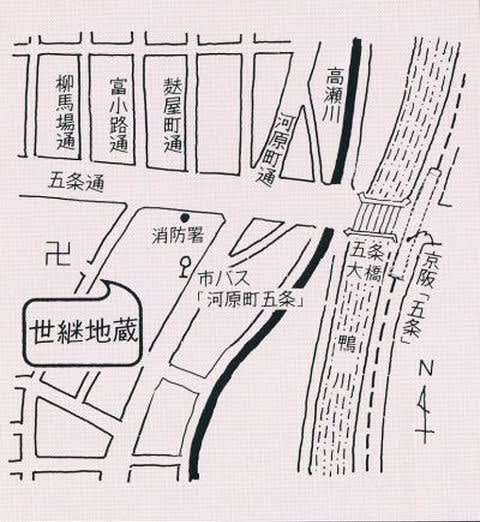

■アクセス

市バス17・205「河原町五条」

■期 間:2/8(※毎年同じ日程です)

■時間等 拝観時間:9:00-17:00

■料金等 拝観料:無料

■住 所 京都市下京区本塩竈町577

連絡先 075-351-4360

■詳しくは:http://tusyoji.wix.com/tusyojinokai#!yotugijizou/c1blu

※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。

※写真は全て過去のものです。

以来「世継地蔵」と称された。

その後、享保年間(1720年頃)に、住職が夢の中でまた地蔵尊のお声を聞く、「我は子なきものに子を授け、子孫相続し、家運長久ならしめん」とのお告げがあり、益々信を深くし、世に伝わったといわれています。

三門すぐ右手には江戸時代の冠句の唱導者 堀内雲鼓の句碑。

日のめぐみ うれしからずや 夏木立

そしてその後には子孫繁栄を約束するざくろの木が植わっています。

左横に延命長寿、吉相息災の柘榴という立て札が記されていました。

■アクセス

市バス17・205「河原町五条」

■期 間:2/8(※毎年同じ日程です)

■時間等 拝観時間:9:00-17:00

■料金等 拝観料:無料

■住 所 京都市下京区本塩竈町577

連絡先 075-351-4360

■詳しくは:http://tusyoji.wix.com/tusyojinokai#!yotugijizou/c1blu

※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。

※写真は全て過去のものです。