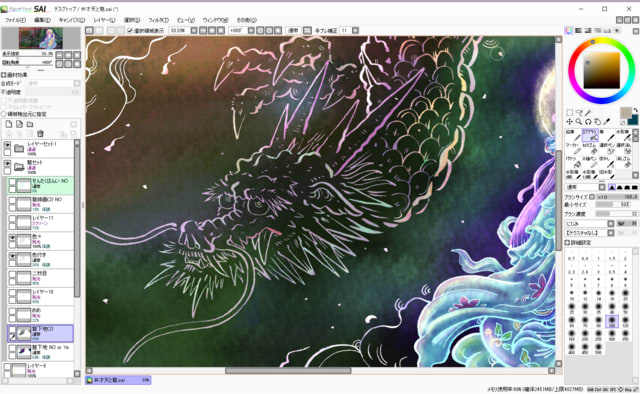

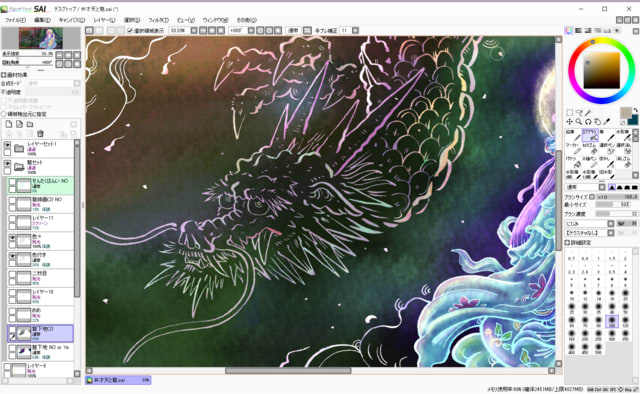

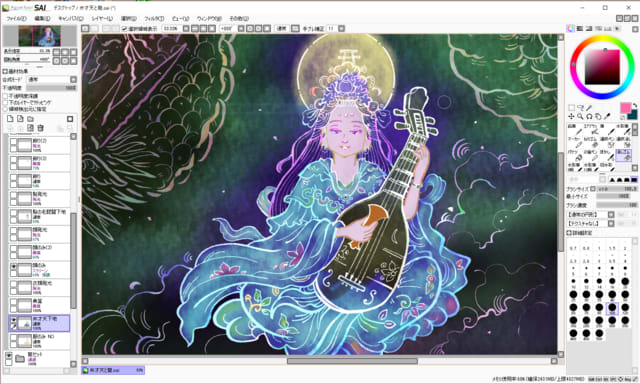

弁才天に続いて龍の下地を塗っていきます。

下地を塗り終えたら、その上に発光レイヤーを重ねて、陰影を付けていきます。

龍を塗り終えたら、背景を最後に整えて、全体が塗り終わりました。

デジタルペイントは、一度塗った色を 後から調整・変更できるのが楽しいところでもあります。

下の画像は後から 色相・彩度・明るさ などをいろいろ変化させたものです。

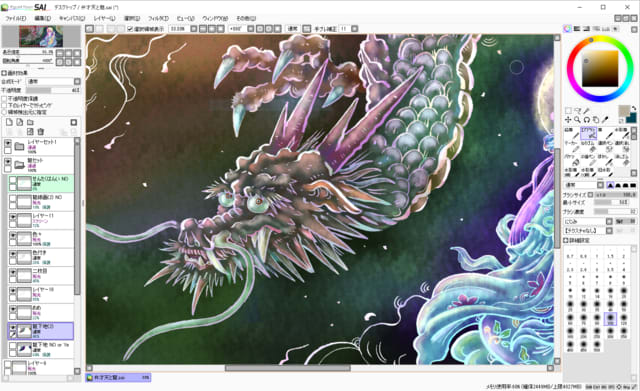

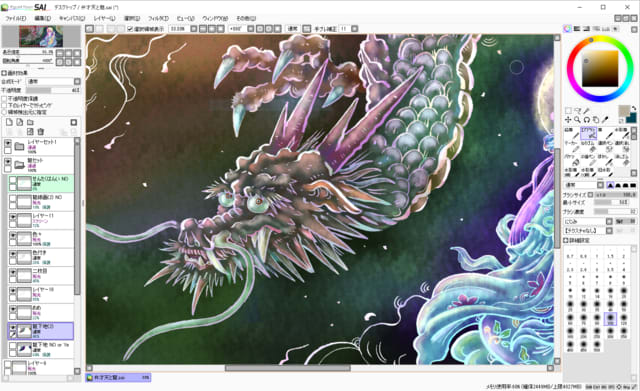

弁才天に続いて龍の下地を塗っていきます。

下地を塗り終えたら、その上に発光レイヤーを重ねて、陰影を付けていきます。

龍を塗り終えたら、背景を最後に整えて、全体が塗り終わりました。

デジタルペイントは、一度塗った色を 後から調整・変更できるのが楽しいところでもあります。

下の画像は後から 色相・彩度・明るさ などをいろいろ変化させたものです。

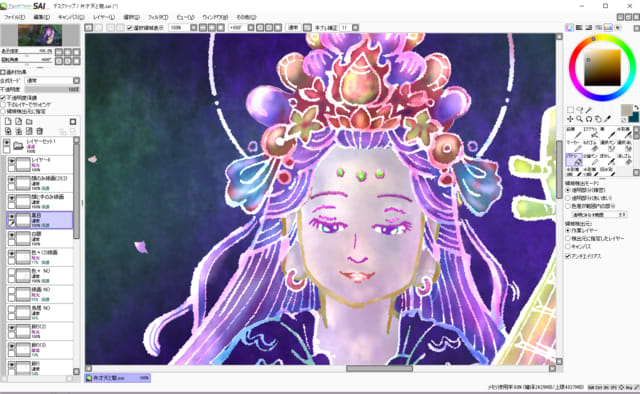

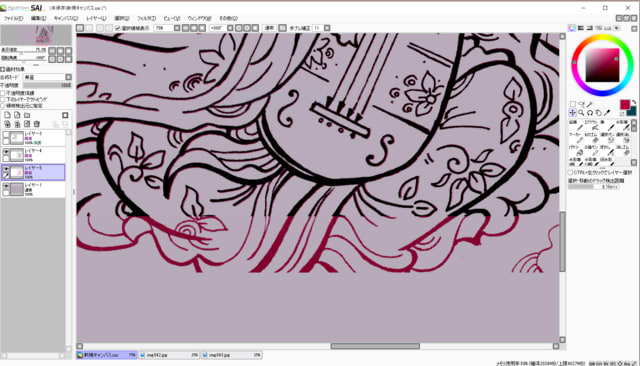

色付きの線画がでたので、別のレイヤーに弁才天の衣類の下地を塗っていきます。

衣類の下地を塗り終えたら、その上に発光レイヤーを付け加えて、明るい色で衣類の凹凸感を出せるように色を重ねました。

発光レイヤーの色が強すぎないように、ブラシの濃度を薄め(20%~30%)位に設定して塗りました。

発光レイヤーを使うと、文字通り光って見えるような効果が出ます。

また別のレイヤーに髪の毛や琵琶の下地を塗っていきます。

同じ一枚のレイヤーに全ての下地を塗ることもできるのですが、別のレイヤーに分けておいたほうが後から色身を変更する場合、都合の良いことがあるので、いくつかのレイヤーに下地を分けておきました。

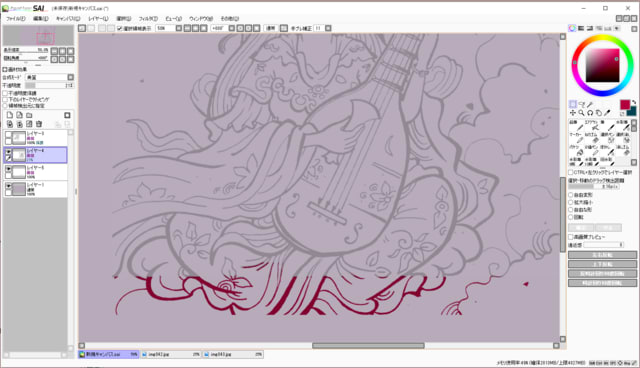

下の画面は 顔や手の下地を別のレイヤーに塗っておいたものです。

この上に発光レイヤーなどを重ねて、顔や髪、髪飾りなどを仕上げていきます。

上の画面は 弁才天を一通り塗り終えたところです。

デジタルペイントは一度塗った色を、後から別のいろに変更できる都合の良い機能があるのです。フィルター機能というものがあり、これを使うと色相や彩度、明るさやコントラストなどを後から簡単に変更できるのです。

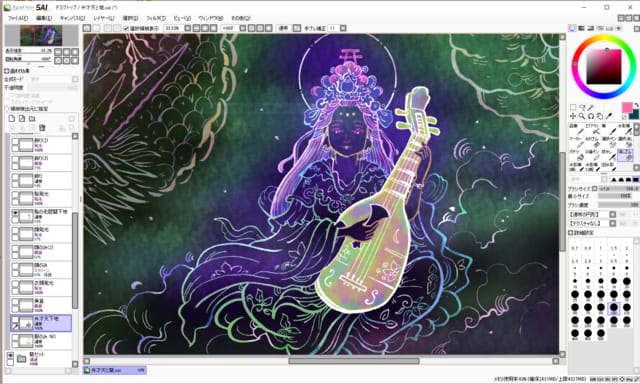

下の画面二枚はフィルター機能を使って、後から弁才天の色身を変化させたものです。

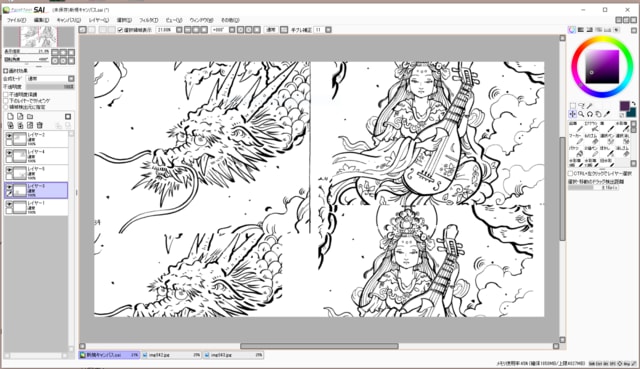

線画の統合が出来たのが下の画面です。

この線画に自由に色付けしたいので、線画の分離をしたいと思います。

白い紙に描かれた黒い線画をスキャナーでデジタルペイントツールに取り込んだ場合は、一枚の不透明な白い背景レイヤーに黒い線が描かれているという状態です。

従ってレイヤーとレイヤーを重ねると、下の画面のように不透明なので下のレイヤーは隠れて見えなくなってしまいます。

これを解消するためにレイヤーを乗算モードにする方法などがあるのですが、このやり方だと黒い線画の場合はよいのですが、線画を白などの明るい色に変更した場合は、線画がすっ飛んで見えなくなってしまいます。乗算レイヤーは白い色だと反映されないのです。

そのため白を含めたすべての色に線画を変更できるように、「輝度を透明度に変換」という機能を使って、線画以外の白い背景部分を透明にします。

「輝度を透明度に変換」というのは、白などの輝度の高い色を透明にすることですが、結果として白い色だけ消去されたようになり、黒い線画の部分だけが分離されたように残るということになります。

この状態の線画レイヤーに 「不透明度保護」のチェックを入れると、すでに色が塗られている線画の部分だけに新たに色を塗ることができて、透明な背景部分には色を塗ることができない状態になります。

そのため線画部分に対してだけ「はみ出さない」ようにして、自由に色を塗ることができるようになるのです。

下の画面はすでに暗い背景を塗っておいたレイヤーに、黒以外の様々な色を塗って変化させた線画を重ねてみたものです。

線画を分離させておいたので、白などの明るい色の線も表現できるようになりました。

下の絵は、「サンマーク出版」から発売されている、「写龍」という本の中から、弁才天と龍をモチーフにした線画を、デジタルペイントした絵です。

このブログでは、デジタルペイントをまだ体験したことがない人にもイメージをもってもらえるように、大まかな手順なども紹介してみたいと思います。

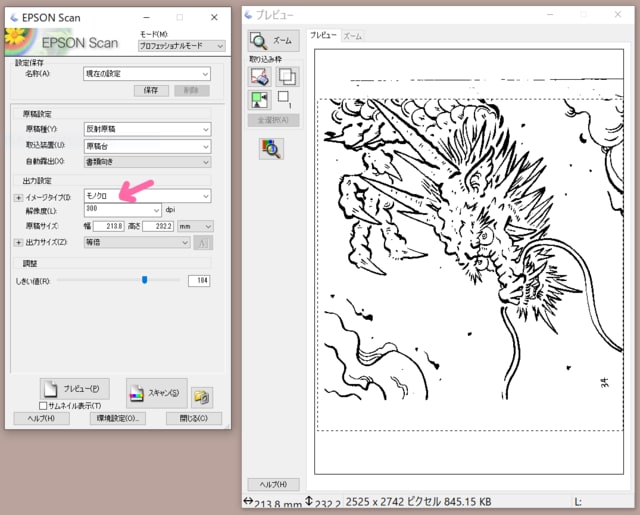

まずは本の中の線画をスキャナーで取り込みます。

スキャナーの詳細設定で 「モノクロ 解像度300dpi」 を設定しました。

解像度が低過ぎると画像が粗くなってしまいますが、高すぎてもファイルサイズが大きくなってしまって、ソフトによっては動きが鈍くなってしまいますので、300~350dpiがほどよい感じだと思います。

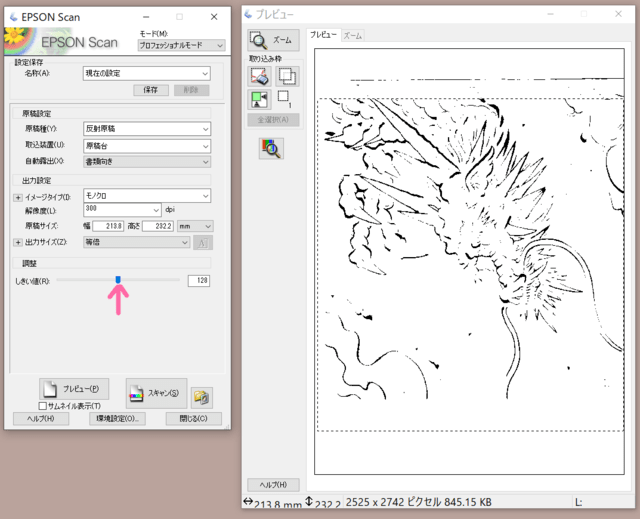

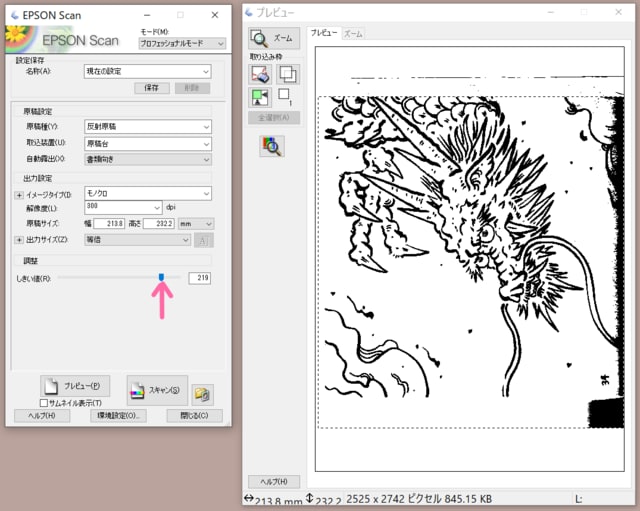

次に 「しきい値」の調整のためのスライダーがあるのですが、これを左側に動かすと「明るくて白っぽい」感じになり、右側に動かすと「暗くて黒っぽい」感じになります。

「しきい値」を左右に動かして、一番良さそうなところに設定しました。

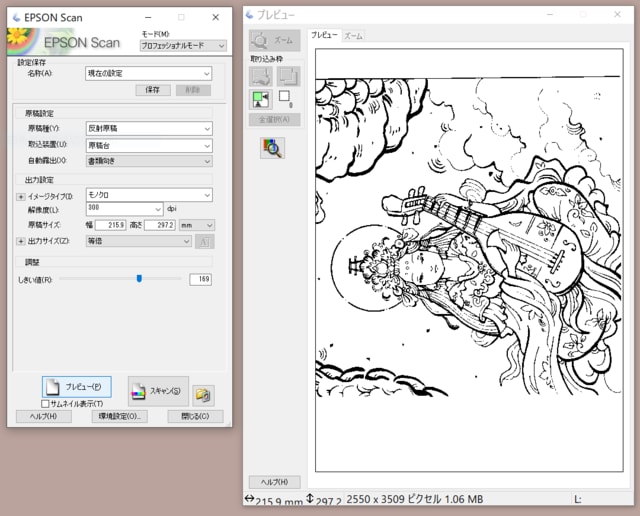

この「写龍」という本の1ページの大きさは 225mm×225mmですが、私が使っているスキャナーはA4サイズまでの対応なので、1回で1ページ分を全部スキャンすることができないので、各ページを2回に分けてスキャンしました。

1ページ分を2回のスキャンで2ページ分ですので、計4枚のスキャン画像ができました。

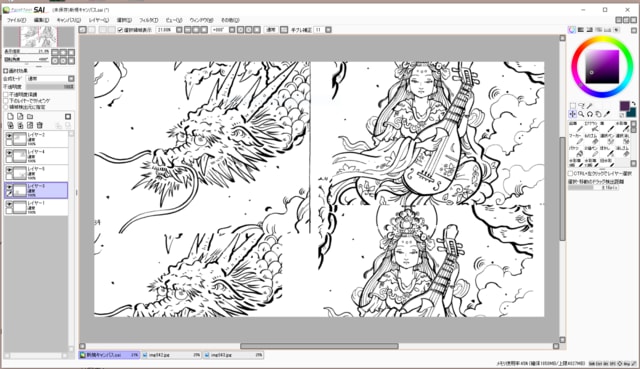

この4枚の画像を私が使っている 「SAI」というデジタルペイントツールに取り込みました。

このツール内の画面で、4枚の画像を1枚に統合していきます。

デジタルペイントツールにはレイヤーの演算モードというものがありまして、「通常・発光・スクリーン・乗算」などといったモードがあります。

通常レイヤーの場合は上の画面にあるような、不透明な画像として表示されます。このレイヤーを乗算モードにすると、下の画面のように、透けて見える画像として表示されます。

透けて見える状態から各レイヤーを移動させて重ねていきますが、スキャンするときに原稿がわずかに傾いてしまいますので、重ねた画像がずれてしまうことがほとんどです。

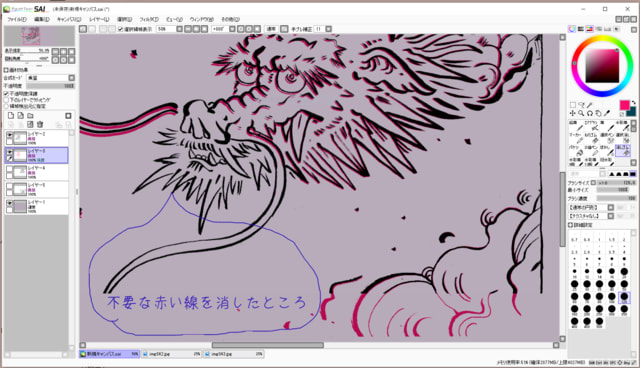

下の画像は「ずれ」が見えやすいように、各レイヤーの色を黒と赤に分けて重ねてみたものです。

画像がずれたままレイヤーを統合してしまうと、線画が二重にダブってしまうので、各レイヤーで不必要な線を「消しゴムツール」で消すなどして調整していきます。

不要な線を消し終わったら、各レイヤーを統合していきます。

不要な線を消し終えて各レイヤーを全て統合すると、下の画面のような1枚の線画レイヤーが出来上がりました。

線画の統合ができましたので、今回はここまでで終わりにします。