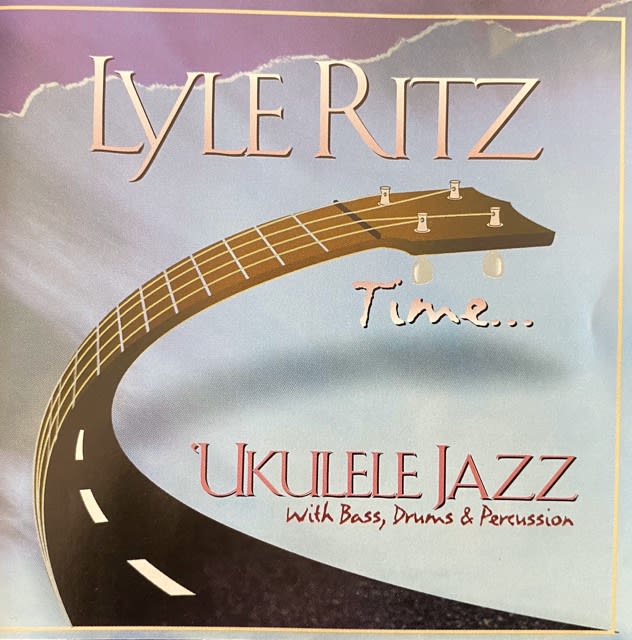

ジャズ・ウクレレの名手ライル・リッツの1995年アルバム。ハワイのRoy Sakuma ProductionsからCDリリースされた。Roy Sakumaは元オータサンの教え子でハワイで最大のウクレレ教室を運営し、世界中のウクレレ・フェスティバルの原型となったハワイのウクレレ・フェスティバルの主催者。ハワイの特にウクレレに関する音楽シーンの顔役の一人である。

ライル・リッツはアメリカ本土でのセッション・ミュージシャン(ベース奏者)としてのキャリアを引退し、ハワイへ移住。特に90年代のオータサンのアルバムではベーシストとして殆どのレコーディングを支えていた。その一方で50年代の二枚のジャズ・ウクレレ・アルバムはまだCD化される10年も前であり、入手困難な幻の貴重盤であった。そこでRoy Sakumaが仕掛け人となりハワイでジャズを弾かせたら一番のトップ・ミュージシャンを集め、ジャズ・ウクレレ奏者としてのライル・リッツの再デビューを実現したのが本アルバムである。Verveでの二枚目のアルバムから数えて実に36年後、65歳にして3枚目のジャズ・ウクレレ作品であり、初の自己名義でのCDリリースであった。

1.LULU’S BACK IN TOWN

2.BLUE HAWAII

3.HERE’S THAT RAINY DAY

4.TIME HAS DONE A FUNNY THING TO ME

5.I’M BEGINNING TO SEE THE LIGHT

6.HANA

7.MY LITTLE GRASS SHACK IN KEALAKEKUA HAWAII

8.LITTLE GIRL BLUE

9.HONOLULU

10.LAURA

11.JUST THE WAY YOU ARE

12.HAVE YOU MET MISS JONES

2.BLUE HAWAII

3.HERE’S THAT RAINY DAY

4.TIME HAS DONE A FUNNY THING TO ME

5.I’M BEGINNING TO SEE THE LIGHT

6.HANA

7.MY LITTLE GRASS SHACK IN KEALAKEKUA HAWAII

8.LITTLE GIRL BLUE

9.HONOLULU

10.LAURA

11.JUST THE WAY YOU ARE

12.HAVE YOU MET MISS JONES

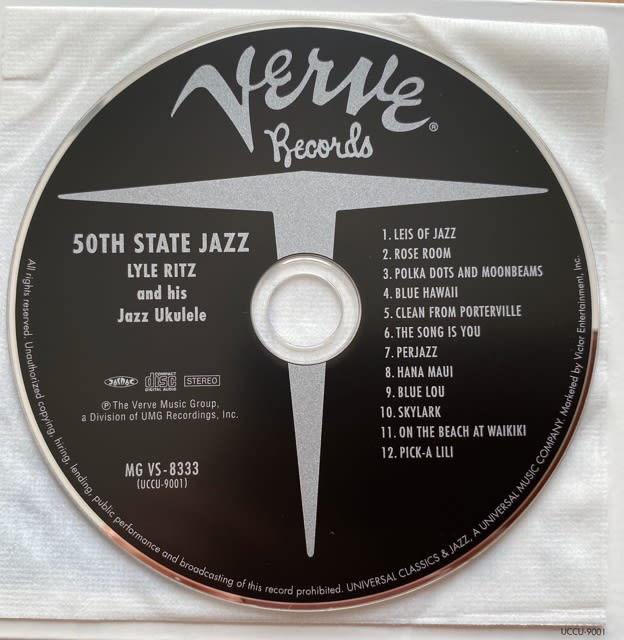

トラック1, 5, 8, 12はファースト・アルバム「How About Uke? (Verve, 1958) 」、トラック2はセカンド「50th State Jazz (Verve, 1959) 」からの再演である。一方で新曲ではビリー・ジョエルの11.や、ウエス・モンゴメリーのCTIイージーリスニング・ジャズを思い出させてくれる3.のように60年代以降の楽曲も取り入れているが、当時まだ入手困難であった過去作品に代わるものを、といった意味合いもあったのだろう、50年代の二枚のアルバムの雰囲気に近いアコースティックなジャズ・コンボによるアルバムに纏まっている。

伴奏を務めたベースのバイロン・ヤスイの本業はハワイ大学の音楽教授であり、ハワイにおけるトップ・クラスのジャズ・ベーシストの一人。ライルがステージに上がる際は伴奏を務めることが多かったが、自身もウクレレ・プレーヤーとして自己名義のジャズ・ウクレレアルバムをハワイでリリースしている。ドラムのノエル・オキモトは90年代にベーシストとしてのライルと共にオータサンの多くのアルバムに参加していた。一部の曲ではビブラフォンも演奏している。

ライル・リッツは殆どの曲で60年代のマーチン製テナー・ウクレレを使用。6.のみ新しく手に入れたアルヴィン・オカミのハンドクラフトによるコアロハのコンサート・ウクレレを使用とのこと。録音はハワイのAudio Resourceスタジオ。プロデュースはRoy Sakuma。