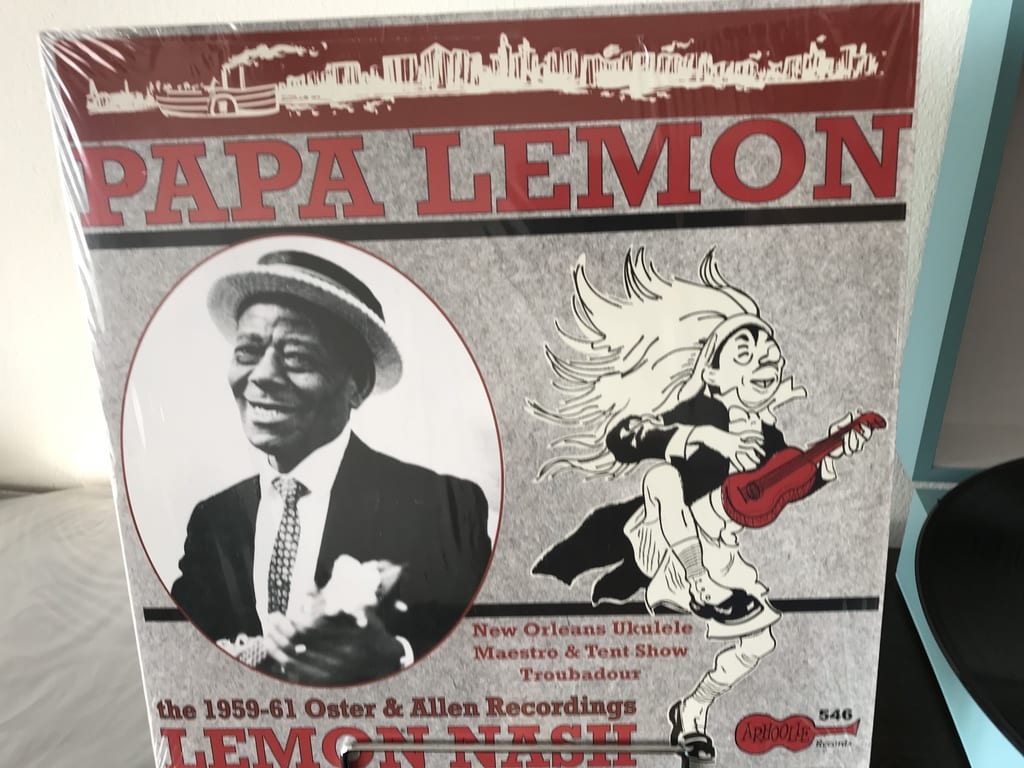

パパ・レモンである。日本の台所洗剤のアレは1966年発売だそうだが、こちらは1959年から1961年の間にニューオリンズのジャズ歴史研究家によって録音された数回のインタビューと演奏の記録を纏めたものだ。2013年にカリフォルニアのArhoolieというレーベルがCDとアナログLPでリリースした。このレーベルの親会社はSmithsonian Folkways。

パパ・レモンことLemon Nashはインディアンの酋長の羽飾りを付けてウクレレをかき鳴らし、1920年代にはブルースやジャズ小唄を歌い旅芸人に加わって旅をしたウクレレ芸人である。1898年生まれのルイジアナ州出身で、薬売りの一座や、巡回興業のボードヴィルやミンストレル・ショウなどで各地を巡り、50年代後半頃にニューオリンズに落ち着いたようだ。60年代後半にはまだニューオリンズで路上演奏を続けていたようだが、賑やかなブラスバンド演奏がひしめく合間に2曲ほど歌っては次の場所へ移動する、名もなき「グランパ(じい様)」として知られていたという。

ウクレレの原型となった楽器がポルトガル人によってハワイにもたらされたのは一説によれば1879年とも言われるが、アメリカ本土に広く紹介される機会となったのは1893年のシカゴ万博とされる。その後ハワイアンのレコード等と共にウクレレの販売も広まったようである。1920年のマーチン社におけるウクレレ生産本数は、ギターの二倍もの規模に達したというが、ウクレレは演奏が容易なうえに、構造上スイングするリズム感を表現しやすい楽器でもあって、当時のアメリカ流行歌との親和性は高かっただろう。

当時のいわゆる旅芸人の一座がどのようなものであったかはマイケル・ジャクソンとポール・マッカートニーがデュエットした「セイ・セイ・セイ」のPVでも抽象的にではあるが描かれていた怪しげな興業だが、現代アメリカのエンターテインメント産業(歌、手品などのショウ、コメディ、映画など)に繋がるルーツである。

A1 Bourbon Street Parade

A2 Papa Lemon's Blues

A3 Serenading With Frank Wagner

A4 Grave Digger's Blues

A5 Trouble With The Man

A6 What Was A Medicine Show Like?

A7 Bowleg Rooster, Duckleg Hen / Sweet Georgia Brown

A8 $25 A Night

A9 Nobody Knows You When You're Down And Out

A10 Anybody Seen My Kitty?

A11 Please Give Me Black And Brown

A12 Barrelhouse

A13 Let The Good Times Roll

A14 What A Friend We Have In Jesus

B1 Way In The Hee Hi Hoo

B2 We Played Anywhere

B3 I'm Blue Every Monday

B4 Stagolee

B5 The Battlefield

B6 Rabbit Brown

B7 If You Could Fight Like You Can Love

B8 Those Drafting Blues

B9 Spano's And Fox

B10 Nobody Knows The Trouble I've Seen

B11 Big Rock Candy Mountain

B12 The Jiggler Vein And The Raincoat

B13 Brownskin, Come And Go With Me

A2 Papa Lemon's Blues

A3 Serenading With Frank Wagner

A4 Grave Digger's Blues

A5 Trouble With The Man

A6 What Was A Medicine Show Like?

A7 Bowleg Rooster, Duckleg Hen / Sweet Georgia Brown

A8 $25 A Night

A9 Nobody Knows You When You're Down And Out

A10 Anybody Seen My Kitty?

A11 Please Give Me Black And Brown

A12 Barrelhouse

A13 Let The Good Times Roll

A14 What A Friend We Have In Jesus

B1 Way In The Hee Hi Hoo

B2 We Played Anywhere

B3 I'm Blue Every Monday

B4 Stagolee

B5 The Battlefield

B6 Rabbit Brown

B7 If You Could Fight Like You Can Love

B8 Those Drafting Blues

B9 Spano's And Fox

B10 Nobody Knows The Trouble I've Seen

B11 Big Rock Candy Mountain

B12 The Jiggler Vein And The Raincoat

B13 Brownskin, Come And Go With Me

ニューオリンズのA1に始まり、本格的なカントリー・ブルースや、A7「スイート・ジョージア・ブラウン」もあり、エリック・クラプトンもカヴァーしていたA9、ウクレレ・アイクも歌っていたB3など、ジャズ小唄とブルースを自在に行き来しながらウクレレを手に歌う。コード使いもなかなか多彩である。インタビューのパートでは、時折ガラス(酒瓶?)の音なども聞こえつつ、大きな声でまくしたてながら在りし日の旅芸人稼業の様子などを語ってもいる。