INFOBAR(@iida)のインプレッションをお届けします。いい機体です。

■ 外観・ボタン・スクリーンタッチサイズは大き過ぎず小さ過ぎず、重さは上品な質感のある見た目よりも軽く、丸みを帯びたフォルムと程よい厚みがあり、非常に手に馴染みます。薄過ぎてちょっと手に攻撃的な「MEDIAS WP N-06C」(@docomo)や、ちょっと全体的に大き過ぎる「Xperia acro」(@docomo)と比べ、フィット感が抜群です。このため手に持って歩いている時、「落とすかも」という無意識の心配が出てこないんです。

塗り分けられた大きなAndroidの3つボタンは、見た目のINFOBARらしさを継承するだけではありません。ボタンがとにかく大きいことによって、無意識に「えーっと戻るボタンどこだっけ」という一瞬の逡巡をさせることなく、ストレスフリーなボタンクリック操作を実現しています。さすが経験デザイナーの深澤直人氏。"without thought"の思想が当然のように埋め込まれています。

難点は、スリープからの解除が左サイドの電源ボタンのみであること。頻繁に押すにしては電源ボタンは小さくて押し辛く、また電源ボタンのすぐ下にボリュームボタンがあり押し間違えることが多いので、HOMEボタンでの解除が選択できてもよいと思います。もう一つ心配なのが、使い込んでいくとボタンのテキスト「MENU HOME BACK」ペイントがはがれてこないか。ここはどうやらコーティングの下に描かれているようで、耐久性がありそうです。

スクリーンタッチは最下段の反応が悪い。更新ボタンなどここにあることが多く、数回タッチしてしまうことも多いです。その分全般的にミスタッチは少ないように思うので、クイック性より確実性を選択したチューニングなのでしょう。ちなみにキーボードは外観に沿ったカラーバリエーションが選択できます。

インテリア性が高い外観

ボタンと画面内のグリッドも統一感がある

手に馴染む大きさと厚み

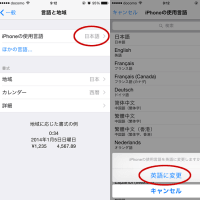

■ iida HOMEもう一つの目玉はやはりこの独自ホームアプリ「iida HOME」です。Webでいうところの「可変グリッド」の潮流を先取りしたパネルレイアウトとなっていて、大きさの違うパネルがテトリスのブロックのように隙間を埋めていきます。

正方形で同じ大きさのアイコンが並ぶiOSに比べ、Androidはウィジェットも並べられる自由度が高い分、どうにも気分が落ち着かないホーム画面になってしまいます。アイコンを並べてみてもiOSのようにクリスタル処理がないためクオリティのバラつきが目立つし、ウィジェットはもっとバラバラ。さらにライブ壁紙やホームアプリと組み合わせれば組み合わせるほど、一貫性や統一感からは遠ざかってしまいます。

この「iida HOME」は、アイコンのバラつきをパネル領域グリッドによる画面の等分割という"座布団"で吸収しており、加えて滲みが強いドロップシャドウをかけることで少々強引にアイコンを"座らせて"くれます。これによって、好き勝手並べ替えてもとりあえず落ち着くホーム画面ができるわけです。

さらに凄いのはこの"座布団"、特定の条件に沿って(例えばインストールしたばかりのアプリの座布団は最も明るい)、またはランダムに色を微妙に替えるのです。これによって画面に微妙な凹凸・陰影が現れ、奥行きを感じさせてくれます。

テーマ"Muji"で見る微妙なパネルの陰影

同じレイアウトでも時間によって奥行きがランダムに変わるので、「同じものを眺めているはずなのに飽きない」という効果を無意識的に発生させています。これはiOSにもまだない見事なメタファーヒューマンインタフェースと言えるでしょう。

ただ、グループとグループに含まれたアイコンリストを一括移動できない点、「iida HOME」はドロワー方式と違いどこまでも平面管理な点を考えると、アプリを大量に使い分ける方にとっては必ずしも便利とは言えないと思います。

「iida HOME」のUIで最も気に入ったのは、スリープ解除時の"キラ~ン"というフィードバックリアクションです。単なる装飾要素、ヴィジュアルエフェクトではなく、これによってINFOBARが「I'm ready, OK」と言ってくれてるように感じるための立派なフィードバックインタフェースなんですね。

かなり気に入ったので、このフィードバックプロセスをキャプチャ(INFOBARは本体のHOME+電源ボタンで画面キャプチャ撮れます。ちなみに解像度は540×960px)でご紹介。

(左)スライドすると、(右)白く光るボックスがわらわらと出てくる

(左)白いボックスは徐々にパネルとなり、(右)待機状態に

パネルが角丸の場合は最初から角丸でフェードインしてくる

サイズの変化が完了した後で明度が変化することが分かる

トータルの時間は1.2秒くらい。操作を繰り返しても長いとは感じない

■ カメラ・電池・ワンセグカメラの撮影サイズは、8M(2448×3264)からQVGA(240×320)まで8段階も選べます。オプションに手振れ補正など便利な機能も搭載していますが、残念ながら肝心の画質はいまひとつ。Xperia(@フォトチャンネル一覧)の方が遥かに美しく撮れる印象です。

元サイズはフルHD、画質加工なし

こちらは比較用にDMC-GF1の素撮り

また電池はハッキリ言ってもちません。デフォルトでよくできたタスクキラーアプリも入っており、省エネ設定など対策はしてくれていますが、TwitterやRSSリーダーの常駐に加え、電波状態の良くない地下鉄で使ったり、GPSと地図、カメラなどを併用すると半日程度が限界です。サブの充電池を持ち歩く必要があるでしょう。

ワンセグは、「ワンセグアンテナを兼用した3.5Ø変換ケーブルを挿入してください。(充電ケーブルとは併用できませんので・・・」という不便な対応状況で、何とか見られるようにしてあるギリギリ感が情状酌量の余地はありますが、実質使えるとは言い難いです。

■ まとめ「INFOBAR A01」は、ガチで「デザイン」された(見た目ではなく機能との一体性を追求した)初のAndroidスマートフォンと言えるでしょう。カバンやポケットから取り出して、手に持ってアプリを立ち上げ、情報を読んで、何かを入力し、ボタンをクリックし、またカバンやポケットにしまう。このサイクルを不安なく、心地良く、無意識に繰り返せるスマートフォンです。

ただし、電池が十分で、カメラやワンセグを使わない場合に限る、という制約事項はありますし、防水機能もストラップホールもありません。どこまでも使い倒す道具というよりは、「お洒落で気の利くアクセサリー」としてスマートフォンと付き合うなら、今このINFOBARに比肩する端末は見当たりません。

■ 外観・ボタン・スクリーンタッチサイズは大き過ぎず小さ過ぎず、重さは上品な質感のある見た目よりも軽く、丸みを帯びたフォルムと程よい厚みがあり、非常に手に馴染みます。薄過ぎてちょっと手に攻撃的な「MEDIAS WP N-06C」(@docomo)や、ちょっと全体的に大き過ぎる「Xperia acro」(@docomo)と比べ、フィット感が抜群です。このため手に持って歩いている時、「落とすかも」という無意識の心配が出てこないんです。

塗り分けられた大きなAndroidの3つボタンは、見た目のINFOBARらしさを継承するだけではありません。ボタンがとにかく大きいことによって、無意識に「えーっと戻るボタンどこだっけ」という一瞬の逡巡をさせることなく、ストレスフリーなボタンクリック操作を実現しています。さすが経験デザイナーの深澤直人氏。"without thought"の思想が当然のように埋め込まれています。

難点は、スリープからの解除が左サイドの電源ボタンのみであること。頻繁に押すにしては電源ボタンは小さくて押し辛く、また電源ボタンのすぐ下にボリュームボタンがあり押し間違えることが多いので、HOMEボタンでの解除が選択できてもよいと思います。もう一つ心配なのが、使い込んでいくとボタンのテキスト「MENU HOME BACK」ペイントがはがれてこないか。ここはどうやらコーティングの下に描かれているようで、耐久性がありそうです。

スクリーンタッチは最下段の反応が悪い。更新ボタンなどここにあることが多く、数回タッチしてしまうことも多いです。その分全般的にミスタッチは少ないように思うので、クイック性より確実性を選択したチューニングなのでしょう。ちなみにキーボードは外観に沿ったカラーバリエーションが選択できます。

インテリア性が高い外観

ボタンと画面内のグリッドも統一感がある

手に馴染む大きさと厚み

■ iida HOMEもう一つの目玉はやはりこの独自ホームアプリ「iida HOME」です。Webでいうところの「可変グリッド」の潮流を先取りしたパネルレイアウトとなっていて、大きさの違うパネルがテトリスのブロックのように隙間を埋めていきます。

正方形で同じ大きさのアイコンが並ぶiOSに比べ、Androidはウィジェットも並べられる自由度が高い分、どうにも気分が落ち着かないホーム画面になってしまいます。アイコンを並べてみてもiOSのようにクリスタル処理がないためクオリティのバラつきが目立つし、ウィジェットはもっとバラバラ。さらにライブ壁紙やホームアプリと組み合わせれば組み合わせるほど、一貫性や統一感からは遠ざかってしまいます。

この「iida HOME」は、アイコンのバラつきをパネル領域グリッドによる画面の等分割という"座布団"で吸収しており、加えて滲みが強いドロップシャドウをかけることで少々強引にアイコンを"座らせて"くれます。これによって、好き勝手並べ替えてもとりあえず落ち着くホーム画面ができるわけです。

さらに凄いのはこの"座布団"、特定の条件に沿って(例えばインストールしたばかりのアプリの座布団は最も明るい)、またはランダムに色を微妙に替えるのです。これによって画面に微妙な凹凸・陰影が現れ、奥行きを感じさせてくれます。

テーマ"Muji"で見る微妙なパネルの陰影

同じレイアウトでも時間によって奥行きがランダムに変わるので、「同じものを眺めているはずなのに飽きない」という効果を無意識的に発生させています。これはiOSにもまだない見事なメタファーヒューマンインタフェースと言えるでしょう。

ただ、グループとグループに含まれたアイコンリストを一括移動できない点、「iida HOME」はドロワー方式と違いどこまでも平面管理な点を考えると、アプリを大量に使い分ける方にとっては必ずしも便利とは言えないと思います。

「iida HOME」のUIで最も気に入ったのは、スリープ解除時の"キラ~ン"というフィードバックリアクションです。単なる装飾要素、ヴィジュアルエフェクトではなく、これによってINFOBARが「I'm ready, OK」と言ってくれてるように感じるための立派なフィードバックインタフェースなんですね。

かなり気に入ったので、このフィードバックプロセスをキャプチャ(INFOBARは本体のHOME+電源ボタンで画面キャプチャ撮れます。ちなみに解像度は540×960px)でご紹介。

(左)スライドすると、(右)白く光るボックスがわらわらと出てくる

(左)白いボックスは徐々にパネルとなり、(右)待機状態に

パネルが角丸の場合は最初から角丸でフェードインしてくる

サイズの変化が完了した後で明度が変化することが分かる

トータルの時間は1.2秒くらい。操作を繰り返しても長いとは感じない

■ カメラ・電池・ワンセグカメラの撮影サイズは、8M(2448×3264)からQVGA(240×320)まで8段階も選べます。オプションに手振れ補正など便利な機能も搭載していますが、残念ながら肝心の画質はいまひとつ。Xperia(@フォトチャンネル一覧)の方が遥かに美しく撮れる印象です。

元サイズはフルHD、画質加工なし

こちらは比較用にDMC-GF1の素撮り

また電池はハッキリ言ってもちません。デフォルトでよくできたタスクキラーアプリも入っており、省エネ設定など対策はしてくれていますが、TwitterやRSSリーダーの常駐に加え、電波状態の良くない地下鉄で使ったり、GPSと地図、カメラなどを併用すると半日程度が限界です。サブの充電池を持ち歩く必要があるでしょう。

ワンセグは、「ワンセグアンテナを兼用した3.5Ø変換ケーブルを挿入してください。(充電ケーブルとは併用できませんので・・・」という不便な対応状況で、何とか見られるようにしてあるギリギリ感が情状酌量の余地はありますが、実質使えるとは言い難いです。

■ まとめ「INFOBAR A01」は、ガチで「デザイン」された(見た目ではなく機能との一体性を追求した)初のAndroidスマートフォンと言えるでしょう。カバンやポケットから取り出して、手に持ってアプリを立ち上げ、情報を読んで、何かを入力し、ボタンをクリックし、またカバンやポケットにしまう。このサイクルを不安なく、心地良く、無意識に繰り返せるスマートフォンです。

ただし、電池が十分で、カメラやワンセグを使わない場合に限る、という制約事項はありますし、防水機能もストラップホールもありません。どこまでも使い倒す道具というよりは、「お洒落で気の利くアクセサリー」としてスマートフォンと付き合うなら、今このINFOBARに比肩する端末は見当たりません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます