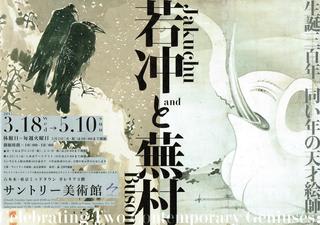

若冲と蕪村。

若冲はここ数年スター扱いなので、ちょこちょこ見る機会もあって、

その超絶技巧と徹底した凝った絵作りで「すっご・・・・・・い」のは

よく知っていたのだけど、技巧、緻密さがすごすぎて、

絵が好きなんだなあという印象が強くて、

彼を突き動かしていたモノは何なのか、あまりわからなかった。

さらに、蕪村は俳人の印象。

実を言うと、小林一茶とかなりごっちゃになっている(内緒!)

松尾芭蕉と小林一茶と与謝蕪村が俳諧の中興の祖、らしいです。

そして蕪村さんは俳画の祖ということのようです。

そうかー。

そして同じ年。

そして京都に住んでいた。

当時、二人してそこそこ有名人だったらしい。

互いに名前を知らないはずはないらしい。

でも互いの残っている文章には互いの名前は出てこないらしい。

これは相当気になっていたんでしょう???

実は、実は!!

時代ごとに二人の作品が並んでいる構成で、

いろいろは画風が一気に目と頭に入ってくるので、

若干頭を整理しないとよくわからなくなってくるけど、

無視しつつも、ライバルだったんでしょ?感がピシピシ。

ライバルだったかどうかわからないけど、双璧というかんじ。

こちら若冲。

かなり大きいものだけど、構図といい、色の対比といい、すごすぎる。

若冲さんは実家が青物問屋さんなんですが、おおきな屏風絵で

野菜を書き込んだものがあり、それはそれはかっこいいのです。

それ以外の絵もやはり迫力があります。見入ります。さすがスターです。

こちら蕪村。

カラスと鳶。

鳶はリスペクトする松尾芭蕉をオマージュらしいです。

その対となっているのはカラスなので、自分ではといわれています。

うむ、なんか、深いではないですか。

蕪村さんは山水画から禅画まで、バリエーションがすごい。

そして、なんか人が優しいかんじ。

若冲の才能に対して、蕪村はぬくもりという感じがしました。

でも違う才能が300年後にならんで、影響しあっている様子があって、

そのオーラにやられるくらい感動したわけであります。

GWまでやっているので、もう一回見に行こうかなー。

若冲はここ数年スター扱いなので、ちょこちょこ見る機会もあって、

その超絶技巧と徹底した凝った絵作りで「すっご・・・・・・い」のは

よく知っていたのだけど、技巧、緻密さがすごすぎて、

絵が好きなんだなあという印象が強くて、

彼を突き動かしていたモノは何なのか、あまりわからなかった。

さらに、蕪村は俳人の印象。

実を言うと、小林一茶とかなりごっちゃになっている(内緒!)

松尾芭蕉と小林一茶と与謝蕪村が俳諧の中興の祖、らしいです。

そして蕪村さんは俳画の祖ということのようです。

そうかー。

そして同じ年。

そして京都に住んでいた。

当時、二人してそこそこ有名人だったらしい。

互いに名前を知らないはずはないらしい。

でも互いの残っている文章には互いの名前は出てこないらしい。

これは相当気になっていたんでしょう???

実は、実は!!

時代ごとに二人の作品が並んでいる構成で、

いろいろは画風が一気に目と頭に入ってくるので、

若干頭を整理しないとよくわからなくなってくるけど、

無視しつつも、ライバルだったんでしょ?感がピシピシ。

ライバルだったかどうかわからないけど、双璧というかんじ。

こちら若冲。

かなり大きいものだけど、構図といい、色の対比といい、すごすぎる。

若冲さんは実家が青物問屋さんなんですが、おおきな屏風絵で

野菜を書き込んだものがあり、それはそれはかっこいいのです。

それ以外の絵もやはり迫力があります。見入ります。さすがスターです。

こちら蕪村。

カラスと鳶。

鳶はリスペクトする松尾芭蕉をオマージュらしいです。

その対となっているのはカラスなので、自分ではといわれています。

うむ、なんか、深いではないですか。

蕪村さんは山水画から禅画まで、バリエーションがすごい。

そして、なんか人が優しいかんじ。

若冲の才能に対して、蕪村はぬくもりという感じがしました。

でも違う才能が300年後にならんで、影響しあっている様子があって、

そのオーラにやられるくらい感動したわけであります。

GWまでやっているので、もう一回見に行こうかなー。

実は私も「蕪村」と「一茶」がごちゃまぜ(笑)

蕪村って俳画の先駆者だったんですか!

すごい迫力のある絵を描くんですねー。

若冲って、今でも通じるようなモダンにも感じる描き方をしていて、

当時はさぞ人々を驚かせたのではないかなあ、と思います。

実家が青物問屋と聞くと、

更に親近感が増します(*´▽`*)

そしてきっと蕪村さんは

観察眼に優れた方なんだろうなぁと。俳人なんで、いろいろな視点で物事を捉えていたんだろうなぁと。なんというか幅がある感じです。

なかなかおもしろかったですよ!