2023/9/30(土)晴

今日は最高気温31°の真夏日。気温が下がり始める午後14時半からポタリングに出る。

目的地は、立田山南麓の県指定史跡「裏山横穴群」と野田1丁目の県指定史跡「大慈寺境内」とする。

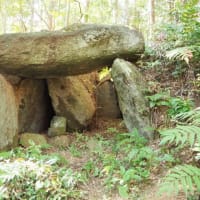

浦山横穴群(写真1・2参照)はつつじヶ丘横穴群に近く、住宅街の上、標高60mの位置にある。これまで探訪したいと幾度も思ったが、宇留毛という字名は分かっていたがなかなか詳細な位置が分からなかった。Web上の「住宅街の上、標高60m」をヒントに熊本博物館資料を見たところ、「この辺り」と特定できたので探訪することにした。

現地説明板には、「この遺跡は立田山の南麓にあり、昭和39年に宅地造成工事によって発見され、発掘調査されたものである。横穴群はA群(西側)とB群(東側)に分かれている。両横穴群の形は少し異なるが、羽子板状の前庭部と通路を中心にいくつもの横穴が設けられていることは共通しており、ともにあまり類例がない珍しい形である。

A群は前庭正面の横穴を中心に5基の横穴が掌をひろげたように通路で前庭に連なっているほか、前庭には小形の5基の横穴が設けられている。

B群は前庭部の正面の1基を中心に西側に4基、東側に3基の横穴が整然と並んでいる。B群の横穴は2基を除いていずれも小形である。

浦山横穴群の形をとりながら、小形の横穴の数が多いことに特色がある。この小形の横穴については再埋葬説や幼児埋葬説などがある。

出土遺物などから7世紀終末の集団墓である。」とある。

これらの横穴(写真3~8参照)はB群と思うが、蜘蛛の巣が多くありスズメバチがいたりで、A群を確認することなく横穴群を後にする。

南区野田1丁目の「大慈寺」(写真9・10参照)に到着する。山門左脇に由来書がある。

「大梁山大慈禅寺の由来」書には、「九州の曹洞宗本山として古くから名をはせてきた大慈禅寺は、弘安元年(1278年)曹洞宗の開祖で名高い道元禅師の高弟寒厳禅師(順徳天皇、一説には後鳥羽上皇の第三皇子)によって開山された。禅師は亀山上皇の御信頼が厚く大慈禅寺は官寺となり、長く勅願の道場とされた。元禄期から九州の僧録所、中本山となっており、歴史的にも由緒深い名刹である。開祖当時から領主河尻泰明の外護によって多くの寺領をもち敷地四町の寺域内には殿堂僧房が立ち並び、常住の僧侶が百人余りいて昼夜宝祚長久と国土安穏の祈願勤行につとめている。

古い歴史をもつこの寺は数々の寺宝を伝え、寒厳木義伊文書四幅二巻は国の重要文化財、絵画二幅、仏像、宝篋印塔などの石像物六基及び梵鐘(現在国指定)は県の重要文化財に指定され、約二万平方メートルに及ぶ広大な境内は県の史跡となっている。

しかし、戦後、宝塔、伽藍が著しく荒廃したため昭和四十二年大仏殿を解体復元し、同五十五年、山門、勅賜の間、経蔵などの建造物が修復完成した。

この銘板裏面は、往年の大慈禅寺興隆の面影をしのぶ模写図である。」とある。

通用門から境内(写真11・12・13参照)に入ると、左側に梵鐘があり、その手前に県の説明板がある。

説明板には、「当寺は、曹洞宗の九州総本山で、山号を大梁山という。弘安元年(1278)、地頭河尻泰明の妹素妙尼が、曹洞宗開祖の道元の弟子で・・・(以下由来書とほぼ同じ)」とある。ここを折り返し点として帰途に就く。

16時半に帰宅する。今日も無事だったことを天に感謝する。

熊本(自宅)25km→大慈寺14km→熊本(自宅)

総所要時間4時間(実3.5時間) 総計39km 走行累計56,393km