毎週土曜日に行っている個人的なトレンド確認用の分析の7月3日分。5月31日から7月2日の動きをまとめている。

分析結果と各ペア動きのまとめ

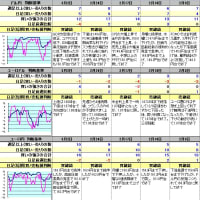

まずは、毎週のトレンド分析のサマリ部分だけを以下に載せておく。見方の説明は昨年2月3日のブログ記事を参照のこと。

分析結果と各ペア動きのまとめ

まずは、毎週のトレンド分析のサマリ部分だけを以下に載せておく。見方の説明は昨年2月3日のブログ記事を参照のこと。

全般的な動きとしては、ドル円は概ね順調に上げて3月高値を更新し、111.6円台を付けた。ユーロドルは$1.22半ばが重くて抜けられずに下落に転じて売転換、$1.18台半ばを付けた後の戻りも弱く、$1.18割れ寸前となった。ユーロ円はユーロドルの下げにつられて一時130円割れ寸前まで下げたが、ユーロドルの戻りとドル円の上げにつられて132円台に戻した後は方向感のない動きとなった。

ドル円は、この記事の対象期間に2回の米国雇用統計の発表があった(6月4日の5月分と7月2日の6月分)。数字に関しては予想よりも悪いものと良いものがあったが、総じて悪いという見方の方が強く、発表後のドル円は2回とも下げの方向に動いた。

ドル円は、この記事の対象期間に2回の米国雇用統計の発表があった(6月4日の5月分と7月2日の6月分)。数字に関しては予想よりも悪いものと良いものがあったが、総じて悪いという見方の方が強く、発表後のドル円は2回とも下げの方向に動いた。

しかし、下げ方向の力は弱く、6月の時は週明けの火曜日には上昇に転じた。月曜の6月7日に付けた109.19円がこの期間の安値だ。その後は上昇して6月23日には3月高値を更新して111.1円に到達した。上昇の原動力は、6月15~16日のFOMC(連邦公開市場委員会)で利上げ開始時期の予想が従来の2024年以降から2023年に前倒しされたことだった。前倒しされたと言っても、まだ1年半も先のことで、今後何が起きるか分からないと思うけど。

6月23日の高値後は小反落したが、再度上昇に転じて7月1日には111.6円台に到達した。7月2日には雇用統計発表を受けて少し下げた。しかし、雇用者数は予想以上の増加、失業率と平均時給が予想より弱いという内容だったので、悪いというほどではない。したがって、ドル円の下落が続くことはないだろうと思う。結局、先月の動きと同様、大きなトレンド転換後の動きを順調に続けていると言える。

ユーロドルは、5月後半から$1.22半ばが重かったが、6月中旬入って下げ足を速め、6月18日には$1.184台まで下げた。その結果、6月19日の分析では売転換となった。その後は$1.197台まで戻したが、7月2日は$1.18割れ寸前まで下げた。

ユーロドルは、5月後半から$1.22半ばが重かったが、6月中旬入って下げ足を速め、6月18日には$1.184台まで下げた。その結果、6月19日の分析では売転換となった。その後は$1.197台まで戻したが、7月2日は$1.18割れ寸前まで下げた。

ユーロドルは、6月16日に米FOMCを受けて大きく下げたのに加え、6月17日にECB専務理事兼首席エコノミストのフィリップ・レーン氏が「パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)終了議論は尚早」と発言して続落した。6月14日にはラガルドECB総裁も似たような発言をしていたが、その時は全く動かなかった。市場関係者にとってラガルド氏の発言の重みは2番手に過ぎないということだろう。

ユーロ円は、ユーロドルの下げにつられて、6月21日には130円割れ寸前まで下げた。その後はユーロドルの小反発で6月23日に132.7円手前まで戻したが、戻りもそれが限界でユーロドルの下げとドル円の上げ綱引きで方向感のない動きを続けている。

各国の動きとニュース

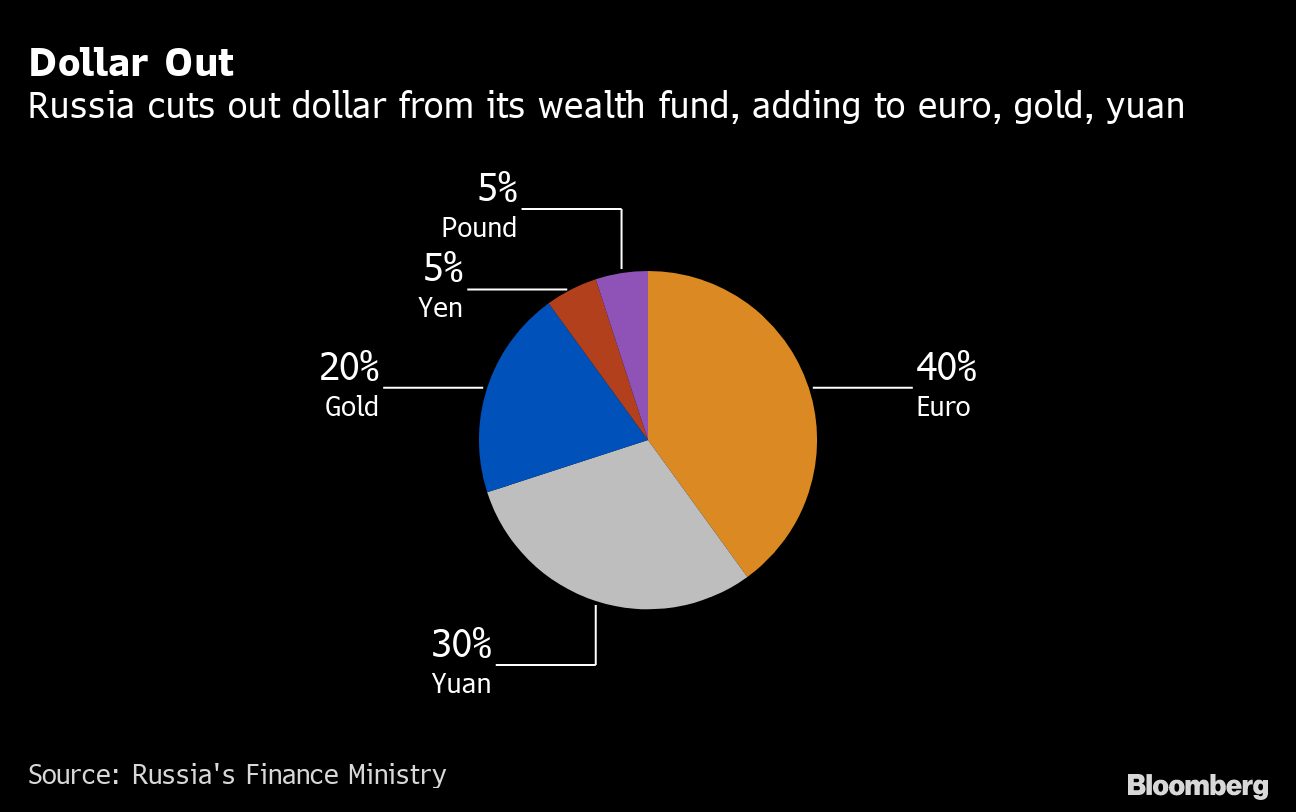

ドル円に関しては、トレンド分析的には上方向だということになるのだが、過大な財政支出と金融緩和によってドルの価値が下がるのは必然だという思いも拭えない。それに加えて、米国と中国・ロシアとの対立激化により、それらの国がドルによる決済を避けるとともに外貨準備のドルを減らす方向にあることも気になる。そのような状況の中、ロシア政府系ファンドもドル保有をゼロにしていくというニュースもあった。

ユーロ円は、ユーロドルの下げにつられて、6月21日には130円割れ寸前まで下げた。その後はユーロドルの小反発で6月23日に132.7円手前まで戻したが、戻りもそれが限界でユーロドルの下げとドル円の上げ綱引きで方向感のない動きを続けている。

各国の動きとニュース

ドル円に関しては、トレンド分析的には上方向だということになるのだが、過大な財政支出と金融緩和によってドルの価値が下がるのは必然だという思いも拭えない。それに加えて、米国と中国・ロシアとの対立激化により、それらの国がドルによる決済を避けるとともに外貨準備のドルを減らす方向にあることも気になる。そのような状況の中、ロシア政府系ファンドもドル保有をゼロにしていくというニュースもあった。

ドルに関しては中長期で懸念はあるのだが、短期的には、米国債の金利の上げ下げに対して非常によく反応する。雇用統計の結果が悪い⇒テーパリングや利上げが遠のく⇒米国債が買われて金利が下がる⇒ドルが下げる、という感じだ。

また、米国ではコロナワクチン接種が広まり、急激な景気回復に資源の調達や物流の回復が追い付かず、物価が上がるという状況になっている。やがて全般的に回復するから物価上昇は一時的という見方があってとしても、インフレ懸念が強まる⇒金利が上がる⇒ドルが上げる、ということにる。

米国のインフレ懸念等については、FOMCの結果も踏まえた東洋経済のまとめ記事が以下にある。色んな人の見方も紹介されている。

直近の個人的なドルの売買

直近で行ったドルの売買は、スワップ狙いがメインの口座で7月1日に行った小口のドル円買の決済だ。昨年の7月24日にドル円を106円で0.3枚買っていた分を111.3円で指値売した。為替差益が15,900円で、受取済の累計スワップが528円だった。

この口座では0.1枚(1000通貨単位)で売買可能なので、小口売買しやすい。ドル円買はスワップもつくので、買ポジションを長期でもっていても不利にはならない。そのため自分でやっているトレンド分析をあえて無視してもドル円を中長期で小口買し、破綻したスワップ狙いトレード(膨大な含み損のトルコリラ円の買いポジション)を解消するための原資を稼いでいるのだ。

こうしてドル円で少しずつ稼いで積み上げても、下げに合わせて買い増してきたトルコリラ円買のポジションを少し解消するだけで一気に消えてしまうのが悲しいところだ。今年に入ってトルコリラ円の37円買1枚の内の0.5枚分は損切りした。37円買の0.5枚を13円で決済しただけで12万円もの損失になる訳だから処分が進まない。トルコリラ円の買スワップは最近10円になっているが、やはり低過ぎるレベルなので処分の原資を稼ぐには全然足りない。

なお、ドル円等のトレンド分析(4月3日)で以下のように書いた。

-----

5年半以上にわたる三角保ち合いを上抜けたと見れば、昨年3月高値の111.7円、2月高値の112.2円、2019年4月高値の112.4円を抜けてくるのは時間の問題ということになる。さらに、2018年12月の大陰線を一気に超えてくいくのは難しいと思うが、やがては2018年10月高値の114.5円、2017年11月高値の114.7円へのチャレンジも十分あり得ることになる。

-----

今のところ、この見方は変えていない。トレード用の口座は1枚単位でしか売買できないが、そちらの103.6円のドル円買のポジションは112.2円での売指値をしてある。今回、111.3円で売指値したのは、トレード用の方の決済をがまんし続けるためだ。スワップ用口座でドル円買をもう0.3枚、111.9円で売指値もしてある。目標の112.2円に到達する前に力尽きる可能性もあり得るので、小口の売決済は控えめな所でやっておくというやり方だ。

普通、目標通り行かない場合を想定するなら、逆指値(トレーリングストップ)を使うべきだ。しかし、私は性格的にストップをつい浅くしてしまい、その結果すぐにストップに引っかかるという事態になるので、逆指値はほとんど使っていない。長年やってきた株式売買でもストップは使わず、完全にその銘柄を見切ったら損切りするというやり方なので、知識としては色々知っていても気持ちとしてはやりづらいのだった。