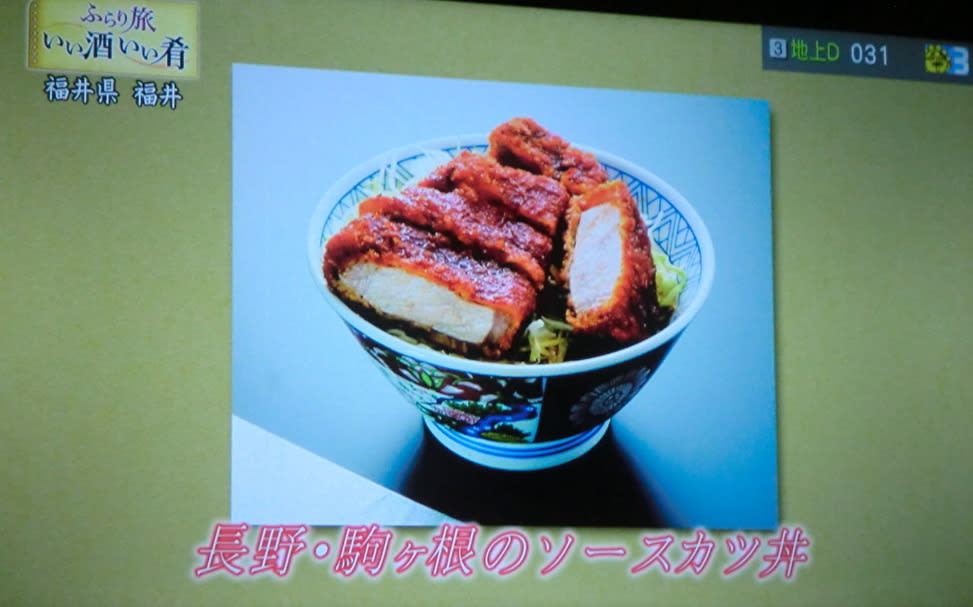

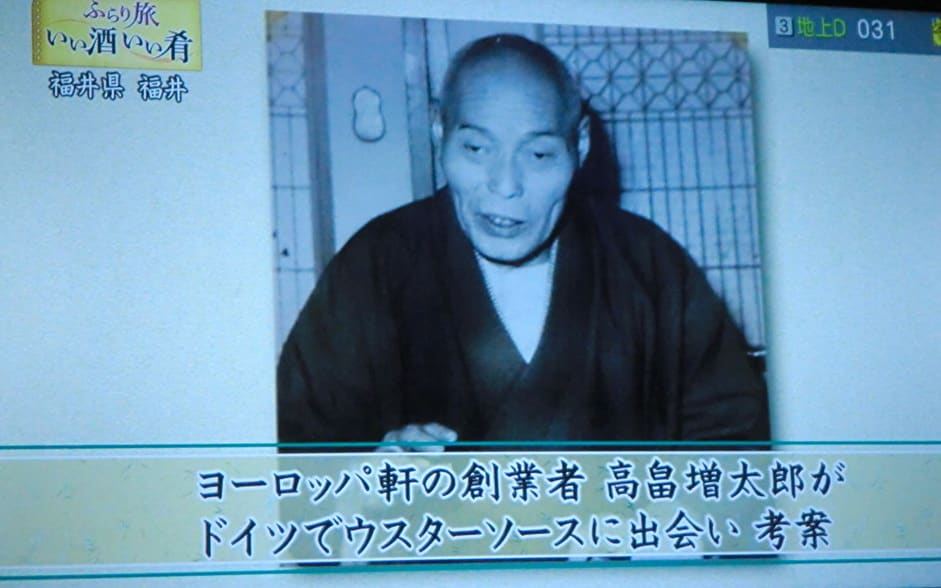

ヨーロッパ軒のソースかつ丼

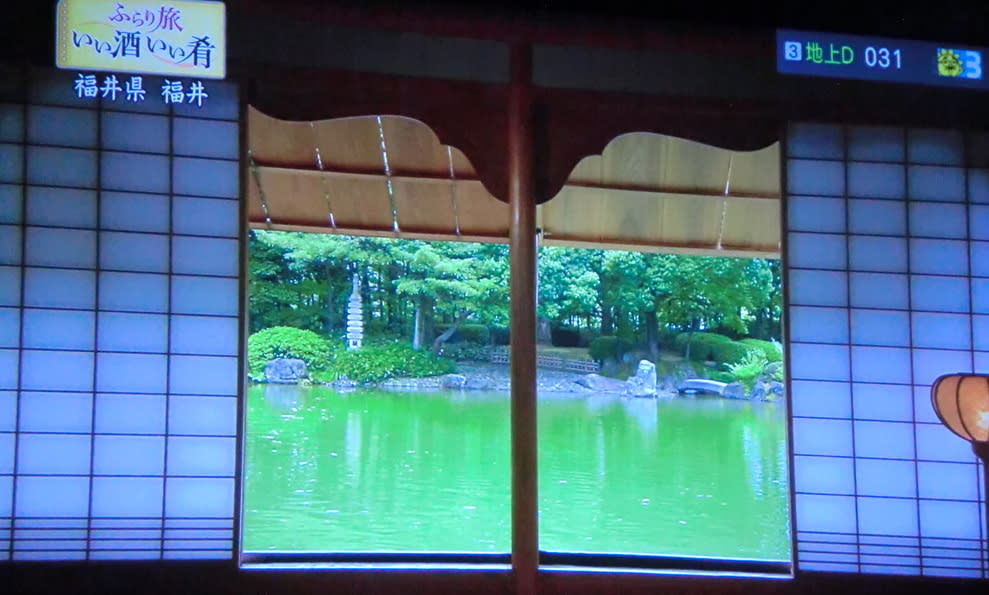

養浩館庭園(ようこうかんていえん)は、福井県福井市宝永3丁目にある日本庭園(大名庭園)。国の名勝に指定されている。

養浩館は福井藩主松平家の別邸で、江戸時代には「御泉水屋敷(おせんすいやしき)」と称されていました。庭と密接な関連の基に建造された池の周囲の書院建築の数々と、広大清澄な園池を主体とした回遊式林泉庭園(かいゆうしきりんせんていえん)は江戸中期を代表する名園の一つとして広く知られていました。

福井大空襲で建造物が焼失しましたが、昭和57年に国の名勝に指定されたことが契機となって、文政6年の「御泉水指図」により近年、整備が行われました。現在では、建造物・池だけでなく玉砂利・石組・樹木も四季折々に風趣が漂い、庭園の趣を楽しめます。

福井大空襲で建造物が焼失しましたが、昭和57年に国の名勝に指定されたことが契機となって、文政6年の「御泉水指図」により近年、整備が行われました。現在では、建造物・池だけでなく玉砂利・石組・樹木も四季折々に風趣が漂い、庭園の趣を楽しめます。

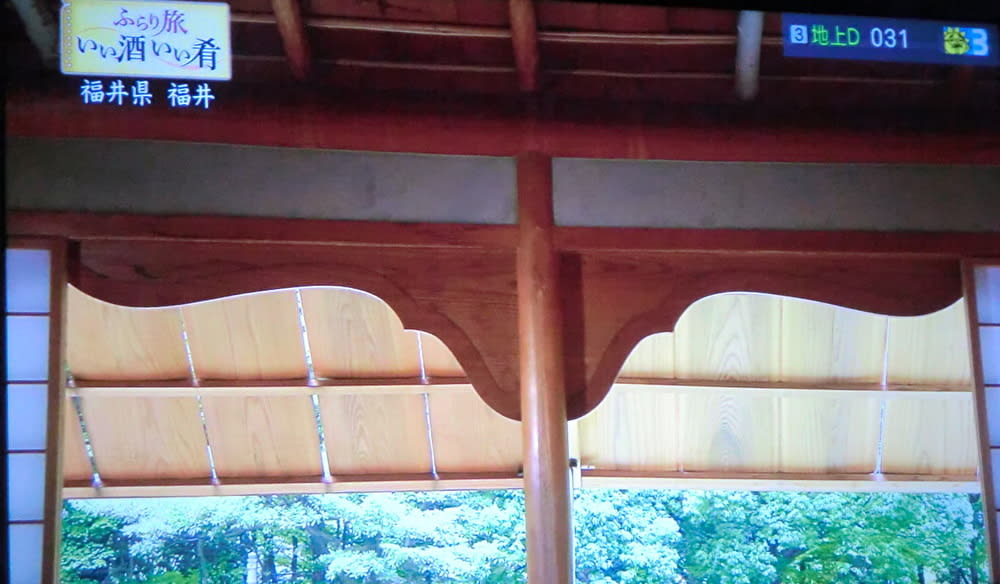

櫛形ノ御間(くしがたのま)は、池に面して、花頭(かとう)くずしの連窓(れんまど)となっていて、これが櫛を連想させることからこの名があるとされます。

この部屋は、屋敷の中で最も池に張り出しており、窓辺に寄れば、跳ね上げ雨戸の趣向もあいまって、まるで屋形舟に乗っているかのような感覚がもたらされます。

花頭窓(かとうまど)・・・上部が炎の形に似た窓。鎌倉時代に禅宗寺院建築として中国から伝来。

「清廉(せいれん)」と名付けられた小亭(しょうてい)です。

すべてケヤキで造られており、岬の石組(いわぐみ)とよく調和して、景観の要所となっています。

御月見ノ間(おつきみのま)は、南北に細長い屋敷の南端に、東の流れ側に突き出すように設けられた離れ座敷です。

北の床以外のすべての面から、それぞれの庭の景色を楽しむことができます。

・・・御風呂・・・

蒸し風呂です

御湯殿(おゆどの)の床板が中央に向かって傾斜しているのは、ここで使用した水を流すためです。

続きは、ふらり旅いい酒いい肴・福井の旅【3】で紹介します

ブログ村に登録しています