11/09から開催の、『金文展』のブロガー内覧会に

行って参りました。

もう、一週間も経ってしまったんですねぇ。

すいません!!!

土日も仕事で、今日まで、纏める時間が無かったのです。

と言う事で、『金文展』内覧会の記事が、

やっと纏まったので、UPします!!!

ちなみに、会場内は撮影禁止です。

記事中に、会場内の写真がありますが、

記事中の写真は、美術館より特別に撮影の許可を頂いて撮影したものです!!!

大事な事なので、二度言います!!

記事中の写真は、美術館より特別に撮影の許可を頂いて撮影したものです!!!

さて、“金文”?となると思うんですよ。

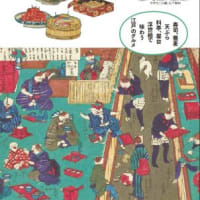

その“金文”なのですが、青銅器の表面に鋳込まれた文字の事なのだそうで、

いまの文字の元になったと考えられるものなのだそうです。

いまの文字の元となったと言えば、亀甲文字もあると思うんですが、

それとは異なるものなのですねぇ。

書道を行う人の間では、まぁまぁ、知られている様です。

鋳込まれた文字を見てみると、

魚と言う文字の元になったんだろうなぁと言う象形文字だったり、

それ以外も、まぁ、今の文字を想像できるような、

象形文字だったりします。

“鋳込まれている”と記しましたが、鋳込まれているものは、

様々なものが有って、これはその一つの小克鼎。

神々を祀る祭祀に使われた神器らしいのですが、

この写真に写っている二つは、鋳込まれている文字(文章)が、

対になっていると考えられているものだそうです。

それぞれ、台東区書道博物館と黒川古文化研究所に収蔵されているらしいのですが、

約3000年ぶりに、感動的な対面(笑)を果たしたものなのだそうです。

その“約3000年ぶり!”と言うのは、他にもあって、

こちらは井仁佞(左の字の人偏無し)鐘と言うものなのですが、

これも、やっぱり約3000年ぶりの対面を果たしたものだそうです。

これは、泉屋博古館と台東区書道博物館の収蔵です。

実は、行くまで、金文についての知識を全く持っていなかったのですが、

内覧会の間、解説してくれた学芸員の方の話で、

めっちゃ楽しい!と思いました。

ちなみに、金文を鋳込む方法は、諸説あるらしいのですが、

今回解説してくれた学芸員の方の説としては、

金型を作るときに、筆で、文字を鏡文字の形でなぞって、

鋳込まれるべき文字を作ったのでは無いかと言う事でした。

その手法で再現した様子も示していました。

いやぁ、勉強になりました。

ちなみに、泉屋博古館は、この展覧会の後、

改装の為に休館に入るそうなので、見るなら、今ですよ!!!

| 名称 | 金文-中国古代の文字- |

|---|---|

| 会期 | 2019年11月9日(土)~12月20日(金) |

| 会場 | 住友コレクション 泉屋博古館分館 |

| 当日観覧料 | 一般800円、大学生・高校生600円、中学生以下無料 |

| 開館時間 | 10:00~17:00 ※入館は、閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日 |