駒を持つ手が緊張感で震えるのはプロ棋士の中でも多くはないだろうけど、有名なのはレジェンドの羽生善治永世7冠でしょう。

対局中の終盤に詰み筋を確認して、最終終盤戦に駒を持つ手が震えています。

詰み筋を確認しながらも極限まで思考回路をフル回転させながら、駒を持とうとした際にアドレナリンが過剰な反応を見せる。

怒りで手が震えるとか良く言われるが、武者震いとか言われる極限状態まで自分を追い込んでいる、その姿は中々理解出来ない程の高みにある。

人生の中でも、そこまで極限状況になる事は滅多にない。

プロ棋士とは戦人、戦士の様な命懸けの闘いに例えらる。

頭脳のスポーツとも言われるが、確かにカテゴリー分けに将棋がスポーツのジャンルになっている。

ブログ運営している方は理解しているのだろう。拍手👏

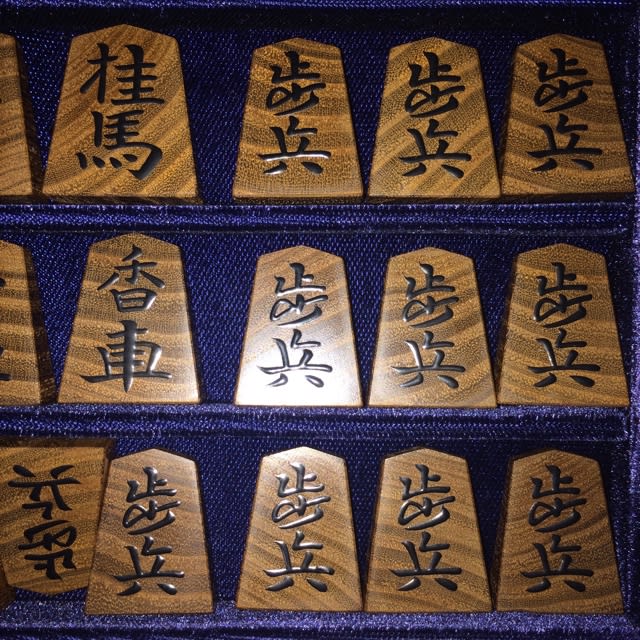

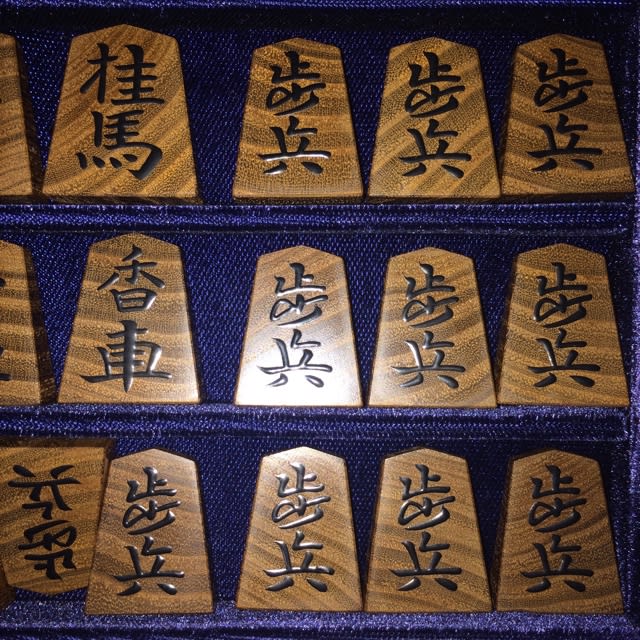

将棋駒の磨きの話をしていたら友人から、色々と細かいんだね〜。と感心された。

僅かに傾斜をつけて肩落とし面取りをして、文字には掛からない様に僅かな縁の部分を斜めに砥ぎ削り、磨き上げて仕上げる。

難しいのは僅かな縁の部分に傾斜をつけて砥ぎ出す、肩落とし面取りをしてるからだ。

砥ぎ出す手間と緊張する程に細かな手作業がひたすら続く四日間である。

本気で取り組んでも完成まで遥か彼方の様に感じる。

全体を4周する砥ぎ出しと磨きの連続とラストに艶出しである。

本砥ぎ仕上げと呼ぶオリジナルのカスタマイズの命名だった。

何万枚と既に数え切れない駒数を磨き上げているが、納得出来る形は中々出来ない。

何日も掛けて形を整えて何段階にも作業を分けて少しずつ砥ぎ出し行く。

肩落とし面取りは磨き作業の中でも難しい。

僅かな縁の部分に傾斜をつける作業だ。

普段ならひと通りの作業を一つの駒で確かめる。

今回は同じ新品の同じ駒木地だが、そうはいかない。

駒木地はひと組毎に硬さも違うし、一つの駒も木地の杢目の向きで削れる量が違う。

油断は出来ない。

一回毎に引く手を返して削れた量を確認したい。

しかし、そんな事では効率が悪くて仕事にはならない。

手応えで判断するがやはり最後は目視確認するしかない。

歩兵を残して大駒と子駒は砥ぎ出した。

残りは半分の歩兵の20枚だ。

後は徹夜で作業する。

静かな夜は集中出来る。

午前零時に新たな一日の始まりだ。

歩兵の縁の余白は狭いので傾斜を付けて砥ぎ出すのは至難の作業だ。

スタートしたばかりでゴール迄、まだまだ先だ。