結婚10年目を祝う〝スイートテン・ダイアモンド〟は

もともと結婚10周年記念日に贈るジュエリーでした。

ところが、現在ではさまざまな記念日、お祝いの品と

しての人気を集めているようです。

そもそも〝スイートテン〟とは、結婚10周年の記念日

にダイヤモンドを贈る習慣のことでした。

スイートテン・ダイアモンド search.yahoo.co.jp

日本においては、古くからある風習で、結婚10年目を

記念する「錫婚式」という呼び名があって、夫婦の絆を

深めるために夫から妻へとお祝いの品を渡していました。

錫婚式には、錫のような柔和さと美しさを兼ね備えた

関係が続くようにという意味が込められていて、別名で

は、「アルミ婚式」「アルミニウム婚式」とも呼ばれて

います。

前述のように、スイートテン・ダイヤモンドは、結婚

10周年にプレゼントするジュエリーとして定番でしたが、

近年では、結婚10周年の贈り物に限定されずに、2人の

記念日や就職、結婚、出産といった節目を記念するもの

としての人気が高まっているようです。

今では、いろいろな〝スイートテン〟の「カタチ」が

あって、旅行や食事などを一緒にするといった実体験を

贈るようなケースもあるそうなのですが ・・・

前回、第10回の節目となる絵画展(写真展)に絡めて

スイートテン・メモリーのモニュメントとしての展示会

を『結婚式』と言うテーマで開催したという次第です。

レオナルド・ダ・ヴィンチが手掛けた絵画のテーマは

バラバラで、著しく統一性に欠ける題材の作品ばかりの

ような気がします。

肖像画を除けば、基本的にはキリスト教に材をとって

いるような感じですが、

ダ・ヴィンチの作品 zeroart.jp

現在、ダ・ヴィンチの作品とされる十数点の絵画など

を無理やりに分類すると、

4つずつのグループに分けることが可能となります。

【窓の数】による「4」の編成、

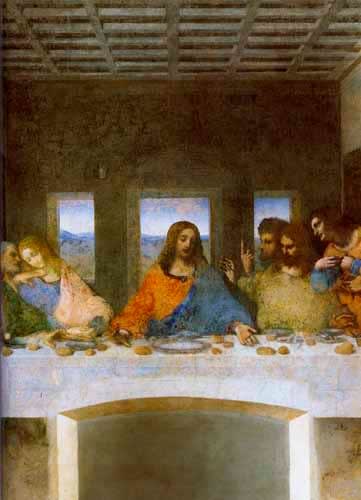

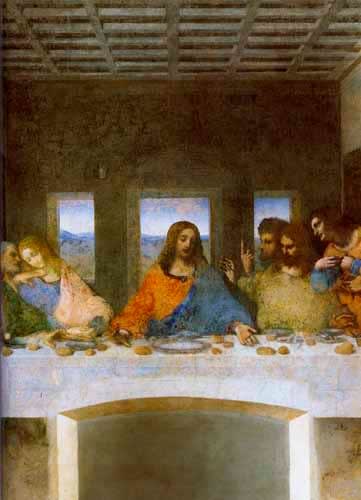

『ブノワの聖母』 『リッタの聖母』 『最後の晩餐』 『カーネーションの聖母』

② 『リッタの聖母』

③ 『最後の晩餐』

④ 『カーネーションの聖母』

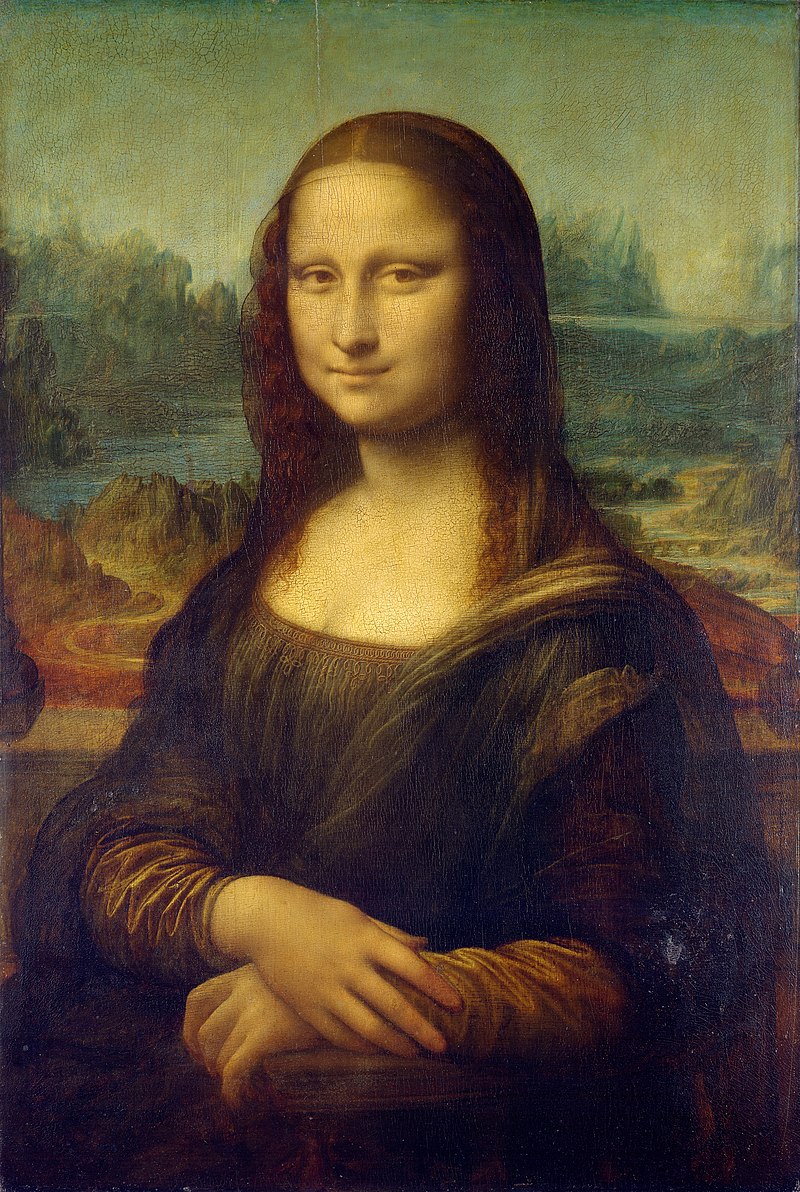

【肖像画】女性による「4」の編成、

『ジネヴラ・デ・ベンチの肖像』『白貂を抱く貴婦人』『ミラノの貴婦人の肖像』『モナ・リザ』

② 『白貂を抱く貴婦人』

③ 『ミラノの貴婦人の肖像』

④ 『モナ・リザ』

【肖像画】男性による「4」の編成、

『サルバトール・ムンディ』『音楽家の肖像』『洗礼者聖ヨハネ』『自画像』

② 『音楽家の肖像』

③ 『洗礼者聖ヨハネ』

④ 『自画像』

【野外・荒れ野】における「4」の編成、

② 『聖ヒエロニムス』

③ 『東方三博士の礼拝』

④ 『アンギアーリの戦い』

【岩場・洞窟】における「4」の編成、

『岩窟の聖母』パリ・ルーブル版 &『岩窟の聖母』ロンドン・ナショナルギャラリー版

① 『岩窟の聖母』2作品

② 『糸車の聖母』2作品

③ 『聖アンナと聖母子と幼児ヨハネ』

④ 『聖アンナと聖母子』

といった具合に、ジャンルごとに4つずつのグループ

で構成されるように作品を創作・編成していったものと

組合せに収斂されるからには、そこに何らかの意味合い

考える方が理に適っているとさえ思われます。

たとえば、

以前にも紹介したように【窓の数】による組合せでは

窓の数が1~4つと増えていくのにしたがって、窓の外

の景色が徐々に上空から地上に近づいてきていることが

分かると思います。

『ブノワの聖母』 『リッタの聖母』 『最後の晩餐』 『カーネーションの聖母』

『ブノワの聖母』 窓部分 smartomaizu.com 『リッタの聖母』 窓部分 smartomaizu.com

『最後の晩餐』 窓の部分 『カーネーションの聖母』 窓の部分

しかも、それだけではなく、そのうちの1枚だけ他と

違う状態で構成されているのです。

【窓の数】の場合には、『最後の晩餐』だけが大人数

であって、他は聖母子の2人だけですし、壁画である点

も他と違っています。

そうした相違は、他のグル-プにも見られ、何らかの

意図や曰くめいた謎や罠の存在をにおわせていますが、

この【窓の数】の編成においては壁画『最後の晩餐』

に、最も重要なる「罠」が仕込まれているということ

なのかもしれません。

おそらく、これらの仕掛けは「罠」の伏線ひとつで

あると考えられるのですが、この場での解説には紙面が

あまりにも足りないので、次回以降のどこかでの説明と

いうことで割愛させてください!

ところで、

歴史を振り返って見るまでもなく、キリスト教は世界

のあらゆる国で受け入れられ、受容するに値する宗教で

あるかのように言われています。

ガリラヤ湖のほとりから出て、主にシリアで布教され、

ついにはローマに入ったわけですが、

ローマも最初からキリスト教を歓迎していたわけでは

なく、当初は随分と渋っていたのです。

ローマはもともとギリシャの神々を仰ぐ多神教国家で、

カエサル(ジュリアス・シーザー)も自らを神話の女神

アフロディーテ(ヴィーナス)の子でローマを建国した

アエネアスの末裔であると言っているように、ギリシャ

の神々がそのままローマ社会に根づいていたわけです。

おまけにローマ人は、ギリシャ人たちよりも精力的で

カエサル(シーザー)が、ガリヤに遠征したように海外

にも盛んに出掛けていって、外地で気に入った神がいる

とローマに連れて帰った来たのです。

エジプトのイシスや、ゾロアスターにも近いミトラ神

といった中東の神だとか、いろんな神を祀っていたわけ

で、そこには結構な信者もいたらしいということです。

エジプトのイシス ameblo.jp ローマのミトラス ja.wikipedia.org

信仰は自由であるというのが、ローマのいいところで

あり、見習うべき寛容さだったわけですが ・・・

当初、キリスト教がなぜ嫌われたのかというと、母体

であるユダヤ教の神ヤハウェが「自分以外の神を祈るな」

と言ったからにほかならず、そうした狭量さがローマ人

にとっては鼻持ちならず、他の神々の存在を許容しない

キリスト教(一神教)の頑迷さに辟易していたのです。

を迫害したのも、その狭量さに原因があったと思われて

ペテロとパウロを処刑したことは、キリスト教専制の

世の中になると、散々に罵倒され、悪名高い皇帝として

蔑まれることになるのですが、ローマ帝国が皇帝ネロの

時代から約300年の間、キリスト教を受け入れなかった

のには、狭量さに起因する背景があったものと推察され

るわけですね。

キリスト教徒は狭量にも増して、しつこさも凄かった

わけで裏を返せば、結局、コンスタンティヌス帝の時に

さすがの皇帝も根負けして多神教のローマにおいて布教

が認められることになるのです。

そして、ついに、

AD392年、テオドシウス帝に働きかけて、とうとう

ローマの国教にさせてしまうわけですよね。

国教になった途端にキリスト教徒が何をやったのかと

いうと、イシスやミトラなど、すべての他の神々の神殿

を片っ端からぶち壊し、その信仰を禁じたのです。

ローマの礎であったギリシャの神々もすべて追放した

だけでなく、テオドシウスの時には、ギリシャ時代から

のギリシャの神々の聖地であったデルフォイも潰させて、

その跡地にキリスト教の教会まで建ててしまうわけです

から我々、日本人には到底のことに理解できる仕業では

ありませんよね!

たとえば、

ローマ時代には、自由な宗教、自由な学問というもの

が連綿と生き続けていました。

エジプトにあるアレクサンドリアという都市は、壮大

な図書館であり、研究所でもありました。

ヒュパティアの想像画(ジュール・モーリス・ガスパール)

そこに天文学を教えるヒュパティアという美人の学者

がいたのですが「イエスが湖の上を歩いてきた」という

キリスト教の祭司の説教を聞いた彼女が、「非科学的な

奇跡を売り物にするのはどうなのか?」と批判すると、

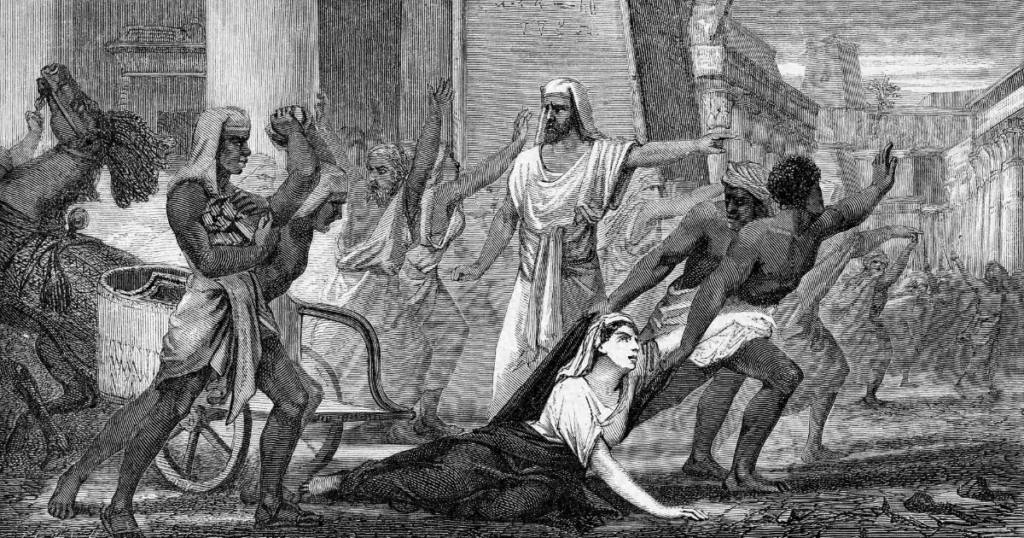

『ヒュパティア』(チャールズ・ウィリアム・ミッチェル画)

狭量なるキリスト教徒たちは彼女を襲って、裸にし、

牡蠣の貝殻で肉をそいで殺してしまったのです。

『虐殺されるヒュパティア』 ja.wikipedia.org

ついでに、アレクサンドリアに伝わっていた古い本を

始め、いわゆるギリシャ哲学やらなんやら何から何まで

片っ端から全部ぶち壊したのです。

その残滓と呼ぶにはあまりにも貴重な残された資料を

7世紀以降、イスラムの統治になってからイスラム教徒

が大切に保存し研究を重ねることにしたのでした。

一方のキリスト教世界は以後、蒙昧(もうまい)なる

迷信の世界に落ちていくことになります。

唯一の研究は聖書の解釈で、ミサの時のパンは種無し

パンだ、いやパンならなんでもいいんだ、というような

アホな論争を繰り返して、ついにはローマ教会は西方の

カトリックとギリシャやロシアなどの東方正教会に分裂

していくのです。

以降、キリスト教の不寛容は、身内に向けられ、身内

の中に異端を探して宗教裁判を繰り返すことになります。

ヤン・フス ja.wikipedia.org

「教会は要らない」「聖書に帰れ」と言ったチェコの

ヤン・フスは火あぶりにされて、「聖書だけでいい」と

言ったアーミッシュも見つかり次第に殺害されるという

ありさまだったのです。

不寛容で過激というか、ものすごい攻撃性ですよね!

11世紀に始まる十字軍のエルサレムをめぐるイスラム

との戦いにしても、キリスト教徒のほうがはるかに残虐

ですし、サラディンとの戦いにしても、十字軍のほうが

圧倒的に残酷で非道です。

なにしろ、十字軍には、中東の子どもたちがいちばん

柔らかくて美味いからと言って、手足をもいで焼いたり

煮たりして食べたというような記録があるとのことです

から、もう何をかいわんやです!

一見するとキリスト教は、実に良さそうな教えなので

みんな、ついうっかりと騙されてしまうのです。

あんなに抵抗していたローマですらついには騙されて

しまったのですからね!

そういう欺瞞に満ちたイエス・キリストの愛と慈悲を

日本にもということで、16世紀には我が国にも宣教師が

やってきますが、

それはまた、次回以降でのお話といたします。

宗教そのものをグローバル化して、それを武器化した

のはキリスト教です。

中世における十字軍の遠征や大航海時代に顕著だった

植民地化への先兵としての宣教師の派遣などがその典型

で、イエズス会はそれらの代表例と言えるでしょう。

今や我々の知る社会において世界最大の信者数を誇る

宗教に発展したのはキリスト教(パウロ教)ですが、

パウロの肖像

その内実は権力的な支配・統制に加担する強固で強力

なるグローバリズムの組織体でもあるのです。

宗教を「武器化(ウエポナイゼーション)」したのが

キリスト教であったという観点から展望してみると、

教えを「核武装」したのがイスラム教で、ムスリムの

なかの原理主義者たちはテロリズムの権化だと言えるの

かもしれませんが、ほんとうに恐ろしいのは教義自体を

兵器化しているキリスト教なのです。

現在、停戦中のガザ戦争(イスラエルとハマスの戦い)

は、ユダヤ教とイスラム教の争いのように感じています

が、実際にはキリスト教も含めたアブラハムの宗教同士

つまり、一神教同士の戦争なのです。

んん! 要は、同士討ちみたいなものか?

どうやら、この男は、何も、 わかってませんな!

わかってませんな!

「その理由(わけ)を知っとるのか!?」

「肉を切らせて骨を切るからでしょ!」

正しくは「肉を切らせて骨を断つ」じゃ!

「皮を切らせて肉を切り、肉を切らせて骨を断つ」とも言うよね ・・・

(なるほど!) う~む (^▽^;)(^^ゞ

… to be continued !!

『ヒュパティア 1889』 ユリウス・クロンベルク画