「パンドーラー」とはギリシャ神話

に登場する人間の女性で、その意味する

ところは「すべての贈り物」という

ことになるのですが ・・・

好奇心ゆえにピトス(壺、甕) ![]() 箱を

箱を

開けてしまったパンドラは、人間(男性)

に災いをもたらすために遣わされた神々

からの「贈り物」だったのです。

「パンドーラー」ジュール・ジョセフ・ルフェーブル1882年

それよりずっと以前、まだ人間が登場

する前の遙かなる時空の彼方にあった

地球の空と海に「神々」から最初

のプレゼントがありました。

ユダの持つ巾着袋の中身です。

『聖書』によれば、イエスを裏切って

得たとされる銀貨30枚が入っているはず

の袋なのですが ・・・

「ええっ !!」

この壁画のシーンが最後の晩餐における

ユダの裏切りを告げる場面であるとする

と、時間的な因果律において齟齬をきたす

ことになります。

「今すぐ、為すべきことをしなさい」

とイエスに背中を押されて、ユダは裏切り

を実行し、その代償として銀貨30枚を手に

するわけで、

『内通の報酬を受け取るユダ』ジョット画

まだ受け取ってもいないはずの銀貨を

晩餐の最中にすでに握りしめていること

は『聖書』の記述とは矛盾します。

報酬を握りしめるユダ www.lets-bible.com

それに対して、

ユダには光輪をつけないでおくとか、

ユダだけをテーブルの反対側に

に座らせてみたり、

『最後の晩餐』アンドレア・デル・カスターニョ(1447年)

黄色い衣を羽織らせたりするような

ユダを描くときの伝統的な表現方法

をダ・ヴィンチは採用せずに

出典:ameblo.jp

全員を横一列に配置しているので、

鑑賞者にユダであることを特定させる

ために銀貨が入った袋と思しきものを

握らせているというのが定説なのですが、

NHK復元CG画像

そんなさもしくもわざとらしい銀貨入り

の袋をこれ見よがしに握らせなくとも、

裏切りの心を見透かされた驚きと戸惑い

の表情や動揺するユダのドキドキ感

を表現することは、ダ・ヴィンチの筆力を

もってすれば、容易いことで、

たとえば、それは、

ワイン入りグラスを落としそうになるとか、

テーブルナイフを上に向けて呆然と持って

いるだけでも ・・・

あるいは、

袋を握りしめるユダの右手の辺りにある

倒れた塩壺からこぼれ出た塩を見れば、

それだけで、ユダの動揺と不吉な

顛末が伝わってくるはずです。

もっと言えば、

何も持たないこのままの動作だけでも、

ユダであろうとの推測は可能であって

『最後の晩餐』 イスカリオテのユダ

この絵が最後の晩餐でのスナップ

ショットであるのならば、それだけで十分で

、それ以上の無駄な小道具は不要です。

とすればユダに持たせたこの袋には

もっと他の目的や意味合いがあるはずで、

この壁画が最後の晩餐のみならず、

別の場面も想定した構成になって

いることを知らしめるための重要な小道具

であるという推理が成り立つわけです。

『ユダの接吻』ジョット画 スクロヴェーニ礼拝堂

それはペテロが持つとされるナイフ

についても言えることで、最後の晩餐

が終わり、ゲッセマネの園での祈りの後に

イエスを捕らえに来た者の耳を切り落とす

際に使われたペテロの小刀(ナイフ)

を連想させるのに充分な小道具です。

左端で耳を切り付けるペテロの小刀

これにより鑑賞者に対して、ペテロの

特定と、この構図が最後の晩餐

での一場面であることを印象付ける

ことで、「異空間」や「別次元」の

描写や「罠」の存在を認識させない

ような効果(不覚 誤認)を誘導をして

いるというわけです。

もちろん第一義的には聖書における

「最後の晩餐」での名場面を

モチーフにしているわけですが、

それだけではない多義的な要素

を盛り込んだ設定と演出があって、

そこにダ・ヴィンチの「罠」としての

意思とエッセンスが惜しげもなく

存分に詰め込まれているわけです。

見方を変えれば、

それこそが「神」ならぬダ・ヴィンチ

が人類に託そうとした警告を兼ねた

「贈り物」だったのかもしれません。

今回は第二幕の中盤~後半にかけて

の舞台演出を解説する予定でしたが、

『ダ・ヴィンチの罠 好奇心』

![]() http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/504.html

http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/504.html

のコメント欄に多元的な描写に対する

否定的なご意見がありましたので、

この壁画における「最後の晩餐」

以外の可能性についていくつか触れて

おくことにしましたが、

そもそも、

晩餐にしては窓の外が些(いささ)か

ながら明るすぎるようですしね ・・・

さて、

袋の中身は生命の種としてのバクテリア

であったり、命を与える「神」の息吹で

あったり、善悪を知る知識の実であったり、

出典:blog.livedoor.jp

裏切りの対価(銀貨![]() 第三幕)だったり、

第三幕)だったり、

出典:ameblo.jp

パンデミックを引き起こすような病原菌や

ウイルスおよび物質や貨幣経済至上主義

の象徴(第四幕)といった具合に、

その時々の設定で自在に変化します。

同様に、謎を呼ぶナイフについても、

パンゲア大陸の移動 jamstec.go.jp

切り裂くような大陸の分離と移動、

パンゲア大陸の分離 wikiperia

ナイフのように尖った牙や歯を持つ強力

なプレデター(捕食者)の出現、

デボン紀のダンクルオステウス

さらには矢のように降り注ぐ凶器の如き

天体からの隕石などの落下や

ティラノサウルスと隕石

繰り返し起こる生命絶滅の歴史と

目前に迫り来る新たな危機と恐怖

のカウントダウン ・・・

それらは、

第三幕~最終幕においては戦争の兵器

(核兵器や化学兵器を含むもの)としての

メタファ(隠喩)になっているわけです。

袋もナイフも人間が作った物や道具

であって、それはエトス(倫理)を前提

にした知恵の実を食べた結果ですが、

出典:www.carsensor.net

これも誰かからの「贈り物」でした。

このように、

使い方次第では薬にも毒にもなり得る

道具は発展と破滅の象徴であり、

その起源は第二幕に始まります。

先に、

“光”に対する“闇”としての物質

の生成や生命の出現及び知識

の出発が第二幕であり、“昼”に

対して“夜”と疎まれた「地」である

エトスの真実がテーマであると

言いました。

なるほど、

ナイフは便利な道具ですが、半面

では人を傷つける凶器にもなるわけで

『パエトンの墜落』(The Fall of Phaeton)

ギリシャ神話における「パエトーン」

『パエトンの墜落』ルーベンス(1604~1605年頃)

や「プロメテウスの火」と同等の

意味合いを持つ喩えとして表象(イメージ)

されていたのかもしれません。

人類に火を与えるプロメテウス

「パエトーン」に関連する記事に

『オオカミ少年の物語<4>』

![]() http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/226.html

http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/226.html

『オオカミ少年の物語<5>』

![]() http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/227.html

http://sun.ap.teacup.com/japan-aid/227.html

がありますので参考にしてみてください。

舞台上の13人の登場人物の中で

実際にモノ(道具)を手にしてるのは、

第二幕におけるユダとペテロだけで、

彼らは第二幕での前半から後半にかけて

の中心的な人物です。

そこには、

ヨハネに耳打ちするペテロがいて、

彼らを振り返り見るユダの不審なる

挙動にばかり目が奪われがちですが、

反目するかのように互いに身を反らす

ヨハネとイエスの姿があって、

そのイエスと挙動不審のユダが

同じ空の皿に手を伸ばしているわけです。

終盤での主役はヨハネとイエスで

彼らを中心にして物語が展開されて

いきますが、

愛する弟子と師であるはずのヨハネと

イエスは何故に反目しあうように互いに

距離を置いているのでしょうか

空っぽの皿に同時に手を伸ばすユダと

イエスとが互いに抱いている思惑とは、

たとえば、それは、

パンドラの箱 wikipedia

「パンドラの箱」に唯一残されて

いたとされる「希望(予兆)」であったり、

復活の証であったりするのでしょうか

それとも、

もっと別の何かで、イデアそのものや

ロゴスに関わりのあるものでしょうか

さらに第三幕では、

それに追い打ちをかけるようにして天を

指さすトマスによる謎のポーズが

示されるわけです。

はてさて、

あくまでも予定としての次回ですが ・・・

イスカリオテのユダが何故に裏切者

の烙印を押されることになったのか

そして、ペテロの手に握られていると

される謎のナイフの本当の持ち主は誰で

その目的たるモノは何なのか

プロメテウスが天界の火を盗み、

天界(ゼウスの雷)から火を盗むプロメテウス

天界から火を持ち帰るプロメテウス

出典:ameblo.jp

人類に与えたことに怒ったゼウスが、

出典:matome.naver.jp

プロメテウスに科した仕打ちと

その顛末などを絡めた「罠」と謎の

解説も考えていますが ・・・

出典:search.yahoo.co,jp

ゼウスから好奇心という「罠」

のトリガー(引き金)を植え付けられて、

あらゆる神々からの属性を付与された

人類最初の女性であるパンドラが、

出典:blog.livedoor.jp

ピトス(壺、甕)![]() ピュクシス(箱)を

ピュクシス(箱)を

手渡されてエピメテウス(プロメテウス

の弟)の元へと送られたあとの出来事も

出てくるかもしれません。

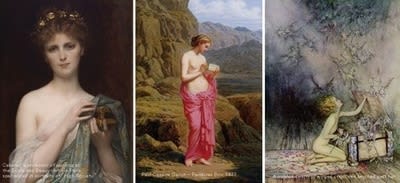

「ピュクシスを持つパンドーラー」ロセッティ画

神々は最後に彼女に念を押します。

出典:blog.livedoor.jp

決して、「開けてはいけない」

などと、大層の勿体をつけて ・・・

人類進化 grace-church.or.jp

かわいそうなことに、

「ゼウスの罠に嵌まったんじゃなあ」

「ところがじゃ」

「なな、何と !」

「最後にカルピスが残ったんじゃ」

「パンドーラー」アレクサンドル・カバネル1873年

「エルピス(希望・予兆)です !!」

… to be continue !!

「う~む・・・」