2021/6/7(月) 曇/晴

今日の出発時の天候は曇り最高気温予報30°に、まずまずの自転車日和と思い午前9時過ぎポタリングに出発した。が一転、午後はヒリヒリするような陽射しの夏日となった。

目的は、先日に続き宇城市松橋町の竹崎六地蔵と小川町七ツ江カキワラ貝塚等の市指定文化財探訪とする。

小川町の文化財等を探訪していたが、正午のチャイムを聞くと空腹を感じて来たので西の方に見える大形ショッピングモールへ移動して昼食とする。そこでgoogieマップで小川町の年の神古墳を検索し、午後からの探訪先とする。

市指定文化財の「年の神古墳群一号」(写真5参照)に着く。

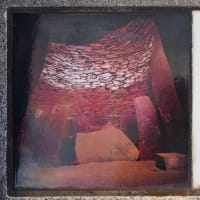

幸い玄門が開いていたので内部(写真6参照)を覗く。屍床が三つ、肥後形の造りになっている。

説明板(写真7参照)は、風化で明瞭ではないので、宇城市ホームページから引用させてもらう。「小川町北小野にあり、1号墳と2号墳があります。

構造は普通の巨石横穴古墳式で20体に近い出土骨からみて個人から家族の合葬墓という埋葬様式です。

副葬出土品としては金銅環、須恵器、小玉などがあります。時代は古墳時代の後7世紀中期か末期で白鳳時代、約1300年前の建立と推測されます。」

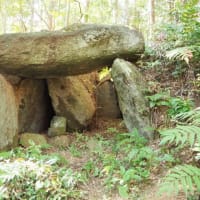

竹崎地区に移動し、六地蔵を探すが所在が分からず諦めて帰ろうと思うが、久しぶりに「年の神古墳」(写真10参照)に参って帰ろうと立ち寄る。

竹崎の「年の神古墳」は集落の南端にあり、南側は田圃が広がる。

説明板(写真11参照)には、「巨石横穴型古墳で、6世紀以後の後期古墳である。数値はわからないが以前は円形の盛土があったらしく、その傍らには大楠があったが、昭和29年の大風の際にその楠が倒伏し盛土を壊し、初めて石室が現れ、その中に人骨一体分があった。

その後倒伏した大楠を整理し又壊れた盛土で整地、人骨は石室の中に埋めその上に板石を置き、更に石造の神(年の神であろう)を祀ったといす。現在蓋石や羨道部の石も見られず相当現状は変更されている。この石室に用いている石が後方山地に産する白一色の石灰岩を使用していることが他の石室墳と異なっている。」とある。

この後、再度六地蔵を探して移動する。

竹崎「年の神古墳」

2015/10/10(土) 薄曇

池尾古墳を後にして国道3を南下、年の神古墳のある竹崎地区に向かう。

蒙古襲来絵図の「竹崎季長」は玉名市竹崎だが、最近までここの竹崎地区と思われていた。

国道3を左折し、地区の中を東進する。が、見つからない。

年の神古墳(写真2参照)は「小高い丘」と思い込んで探したのが間違いだった。引き返して農作業中の人に尋ねてみた。直ぐ傍にあった。

石室は、石灰岩(写真3参照)で造られていた。

説明板では、昭和29年の台風で大楠が倒れ古墳は壊れたとある。

以前は盛土があったが、整地したという。