何かの拍子に北沢秋の名前が出てきたんだけど、どのタイミングだったか全く忘れました。

ふと思うのだが、この2、3時間で読み終えてしまう本のために、作家は一体どれくらいの時間を割いているのだろう。と思うと、なんとなく哀しくなった。

それは、丹念に時間をかけて作った夕飯が1時間もたたないうちに腹に仕舞われてしまうのとどこが違うんだろうか。

簡単に読み終わってしまう本は哀しい。

という何だかわけのわからん読後である。それだけ面白かったということなんだけど。

だから、いつまでたっても読み終わらないペーパーバックをダラダラと読み続けることが好きなんだろうかとか。

先ほど買ったものを読み終わってしまいました。

信濃国の深志から塩田平の間の横山郷の遠藤吉弘が、武運の誉れ高くも主替え頻繁な石堂一徹を迎えるところから。

松本から上田への抜け方って難しいような気がするんですけど。小県郡青木村付近とありましたが、青木村って沓掛温泉の…。いいなあ、田舎!!!

どうでもよいことですが、"横山"&"石堂"は長野市内にもその地名はあります。横山は善光寺の麓であり、善光寺を見下ろす横山城を築いたのは謙信公。石堂は長野駅から善光寺へ行く途中の右手の町。ってんなこたどおでもよかですね。

天文18年春から天文19年夏までの話。

人にはそれぞれの器というものがあり、過分な望みは身を滅ぼす、いや、若干違うが…。

当時の戦は、とりあえず自分の目先のものを倒せばいいという大雑把なことをしており、戦略とかないですな、特に地方のチビチビした豪族たちの小競り合いというものは。

石堂一徹が転職を繰り返していた理由というのが、

"ただ高級将校というべき侍大将たちに一徹のいくさだてを完全に消費できるだけの頭脳がなく、まして臨機応変の才を持ったものは皆無といってよい。"

軍師の頭脳が明晰すぎて、周りの者が全くついて行かれないという。

"願うはただ殿を天下人にすることのみでござる"

ところが、下の人間が付いて行かれないだけではなく、主すらもその頭脳を恐れて一徹を遠ざける。主がその器ではないと有能な人材も使いこなせないという。

あああ…いるいる、そういう人。そういう人は人の上に立っちゃいけないんだよな。軍師を遠ざけて自分の我を通し、会社がめちゃくちゃ…。

向上心を持たないと人間進歩しないけど、身に合った野望を抱くべし…とは思うものの、

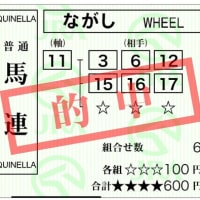

7倍の馬連にしか賭けられなければ、それだけしか戻ってこないんだよと。(何ですかそれ?)

"哄う"の意味が分からなかったんだけど、哄う時は、自分の実力に見合った戦いができる時ということで。

"戦局全体を見通して働くまでの眼力はない。"

そう考えると、

「自分の息子劉禅に王の器はない。息子がふがいない王である場合は、お前が代わって蜀の王になれ」

と諸葛亮に言えた劉備玄徳の器はとてつもなくデカイ!だから三国の内の1つを手中に治められたんだろう。

最新の画像[もっと見る]

-

来週はFebruary S

2ヶ月前

来週はFebruary S

2ヶ月前

-

トキノミノル

2ヶ月前

トキノミノル

2ヶ月前

-

フジビュー!

2ヶ月前

フジビュー!

2ヶ月前

-

本日のご褒美

2ヶ月前

本日のご褒美

2ヶ月前

-

本日のご褒美

2ヶ月前

本日のご褒美

2ヶ月前

-

セリフォスお疲れ様!

4ヶ月前

セリフォスお疲れ様!

4ヶ月前

-

セリフォスお疲れ様!

4ヶ月前

セリフォスお疲れ様!

4ヶ月前

-

セリフォスお疲れ様!

4ヶ月前

セリフォスお疲れ様!

4ヶ月前

-

国民の義務として(有馬記念)

4ヶ月前

国民の義務として(有馬記念)

4ヶ月前

-

華麗に踏み切ってジャンプ!

4ヶ月前

華麗に踏み切ってジャンプ!

4ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます