長崎の旅。2日目午後。

雲仙から長崎市内に戻ってきて。

今回の旅で私的に一番楽しみだった

軍艦島上陸クルーズ

明治から昭和にかけて

良質な海底炭鉱の発掘で栄えた人工の島で

正式な名前は端島(はしま)。

日本近代化の遺構として

9年前に世界文化遺産に登録されました。

1974年には閉山され

今は無人島となっています。

島への行き方ですが

個人では行けないため

船会社が運行する上陸ツアーに

参加するしかありません。

上陸率の高さと、揺れが少ない船だということで

軍艦島コンシェルジュの午後の部を選びました。

当日直前に予約したので

残席が数席しかなくて焦った&セーフ。

この日は午後、雨の予報だったのですが

島では傘は使用禁止のため

慌てて100均にレインコートを買いに走ったのですが

結果的に、クルーズで使い捨てのを

貸してくれました^^;

出港は常盤ターミナルですが

自動発券は

少し離れている場所で行うので要注意。

港から見えるエネオスの隣です笑

船はジュピター。

定員199名だそうですが

残席数席で予約した私たちの番号が

80番台だったので。

今は半数くらいに絞っているのかも。

子供にとっては

渋すぎる観光だけど、、。

ママに付き合ってくれてありがとう♡

片道約40分。長崎の歴史について

モニターを見ながら、ガイドさんのお話。

前述のとおり揺れはなく。

おお~~~

見えてきました。

見えてきました。

まさにゴーストタウンならぬ

ゴーストアイランド。

暗く重々しい雰囲気が漂ってます。

別の角度から。

海が荒れていると

上陸できないこともあり

先週はほぼ全滅だったらしいですが

今回、無事に上陸することが

できました✨

4回続けて上陸できなかった

ツワモノもいるとかいないとか?!

島の海底に石炭が埋蔵していることが

発見され採掘が始まり

1890年に三菱が買収。

本格的な採掘が始まります。

元々は岩礁による

小さな島であった軍艦島。

40年に渡って計6回の埋め立て

拡張されました。

敷地の大半が鉱場であり

居住地がとても狭かったため

石炭の出炭量の増加に比例するように

島の人口も増えていき

その過程で高層階のアパートが建設されていき

同時に、居住地を増やすために実施された拡張工事は

最終的に約3倍もの面積に広がります。

明治の後期には

既に現在の形にほぼ近い

半人工の島となります。

軍艦島の埋め立ての様子が

分かりやすい、ゆるキャラ、ガンショーくん♪

ちょい怖い💦

この岩礁の中に

良質の石炭が眠っていたのですね。

当時の島には

小中学校、保育園、病院、商店

美容院、映画館などの娯楽施設など

高校と火葬場、墓地以外は

生活に必要な施設が揃っており。

新宿駅ほどの大きさの島ながら

全盛期には5000人を超える人が住み

その人口密度は東京都の17.5倍。

世界一を誇るという。

見学エリアは3箇所。

ガイドさんのお話が面白くて

聞き入ってしまう。

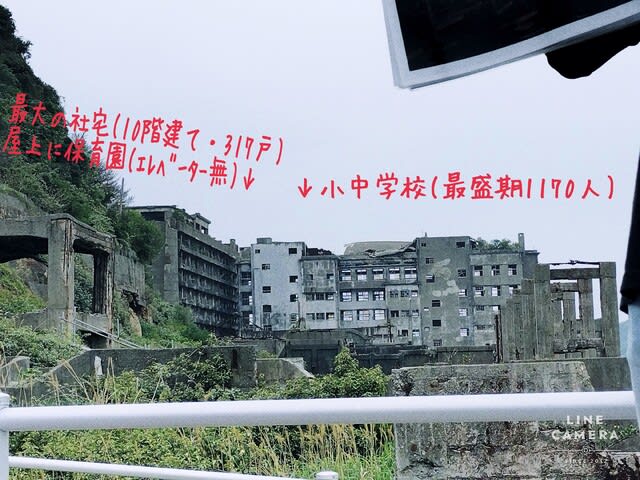

見学1箇所目は

日本一高層の小中学校。

左のアパート、9階建ての65号棟の

屋上には保育園が。

(写真の10階建て→正しくは9階建て!)

もちろんエレベーターはなく

重役が住むのは

高台にあるアパート施設。

ほかの社宅は共同のお風呂だったところ

このアパートだけは各部屋に

風呂付きだったとか。

待遇がわかりやす笑

なお島民は家族同然、とても仲良しで

犯罪はほぼ起こらなかったとか。

見学の2ヶ所目。

レンガ造りの建物は

鉱山の中枢であった事務所。

この島の司令塔的存在で

職員を70 〜 80名が常駐し

島内の指示を出していました。

このあたりにはたくさんの建物がありましたが

ほぼ崩壊しています。

炭鉱で働く鉱員たちは、ひとたび地下の作業場へ向かうと 8 時間出てくることはありません。

軍艦島の発掘作業は、海面下 1,000 m以上の地点にまで及びました。鉱員たちは気温 30 ℃、湿度 95 %という厳しい環境のもと、常にガス爆発の危険と隣り合わせの中で作業をしていました。

仕事が終わり地上に戻ってきた鉱員たちは、みんな真っ黒になっていました。そんな彼らが向かうのは鉱員浴場。軍艦島では水の確保が難しかったこともあり、鉱員住宅には風呂 ・ トイレがないところも多かったのです。鉱場内にある共同浴場は海水風呂で、一日の汚れと疲れを落とす鉱員たちにより浴槽はいつも真っ黒だったようです。

地下1000mの炭鉱の採掘は

常に危険と隣り合わせですが

かなりの高収入、生活費、住居費が

約束され島民の生活は裕福そのもの。

一般的な家庭のテレビ普及率が

10%だった時代に、端島は100%!

3ヶ所目、最後の

見学ポイントに移動。

ぞろぞろぞろぞろ。

正面に見えるのが30号棟。

大正5年!に完成した

日本で最初の鉄筋コンクリートアパート。

地下1階、地上7階建て。

東京、大阪の都会ではなく

地方の小さな離島にいきなり

このような建物を作ってしまうことが

軍艦島の重要性を物語っています。

左に見えるのが防潮棟として

建てられた31号棟。

高波対策のため

窓は小さく廊下側に作られ

巨大な壁のように見えます。

そしてなんとこの31号棟には

ベルトコンベヤーが貫通し

不純物の多いボタとよばれる岩石を

24時間休むことなく海に捨てていたそう。

その騒音たるや、、。

居住地で仕事場を守る、その発想。

今では考えられません。

見ての通り、崩壊が進みつつあり

ガイドさん曰く、上陸するたび

朽ちていく現実が。

崩落が危ないので見学エリアも

限られてきていて観光地として

上陸できるのも時間の問題かもしれません。

台風の被害を防ぐ岩壁。

エネルギー革命によって

石炭から石油へと需要が移り

出炭量と人口が徐々に減少しはじめ。

そして昭和 48 年末に操業終了。

翌年には、閉山となります。

軍艦島には炭坑以外の産業がなかったため

閉山時に暮らしていた

2,200人の人々は島を去り

今日に至るまで無人島となっています。

いやーーーーー。よかった!

栄枯盛衰の歴史を持つ無人島、ということで

軽い好奇心で参加したツアーでしたが。

予想を遥かに超える感動体験でした。

みなが同じ目標に向かって

なんの疑いもなく突き進むその生き様に

心打たれるものが。

ゆとり世代とは対極の時代だ、、。

昭和49年(1974)の4月20日

軍艦島が無人島になった日ということは

今年の20日で50年!

日本の近代化を支えた軍艦島に

思いを馳せながら

旅の余韻に浸っています。