天津の旧イタリア租界を歩いていると、こんな立派な建物に多くの観光客が出入りしている様子が見えてきました。

なにかの博物館でしょうか。

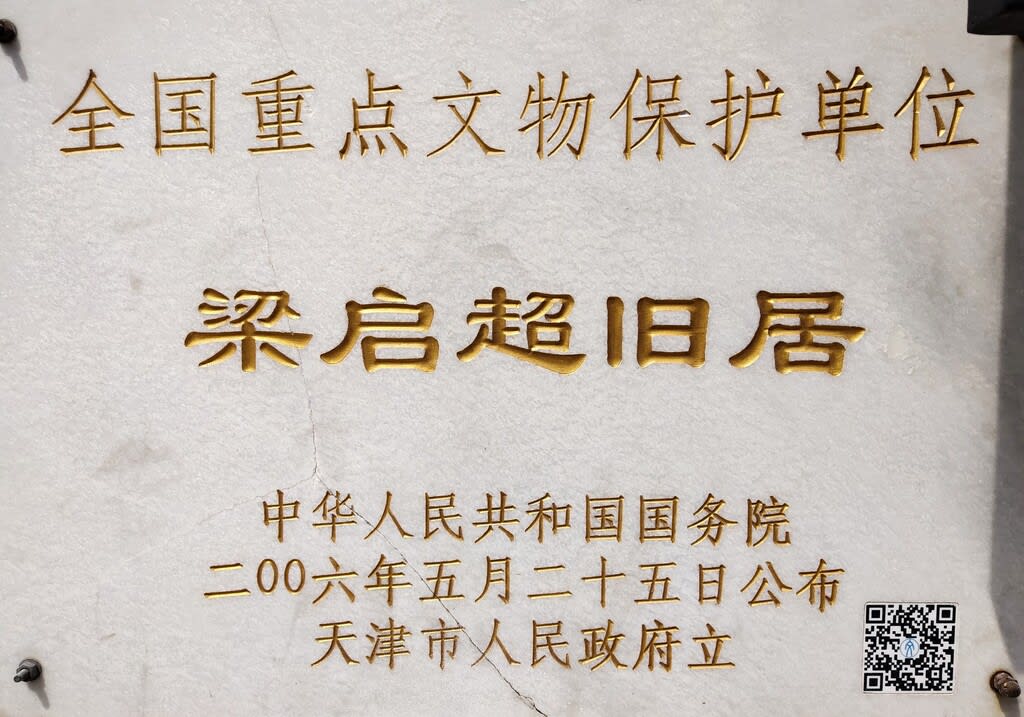

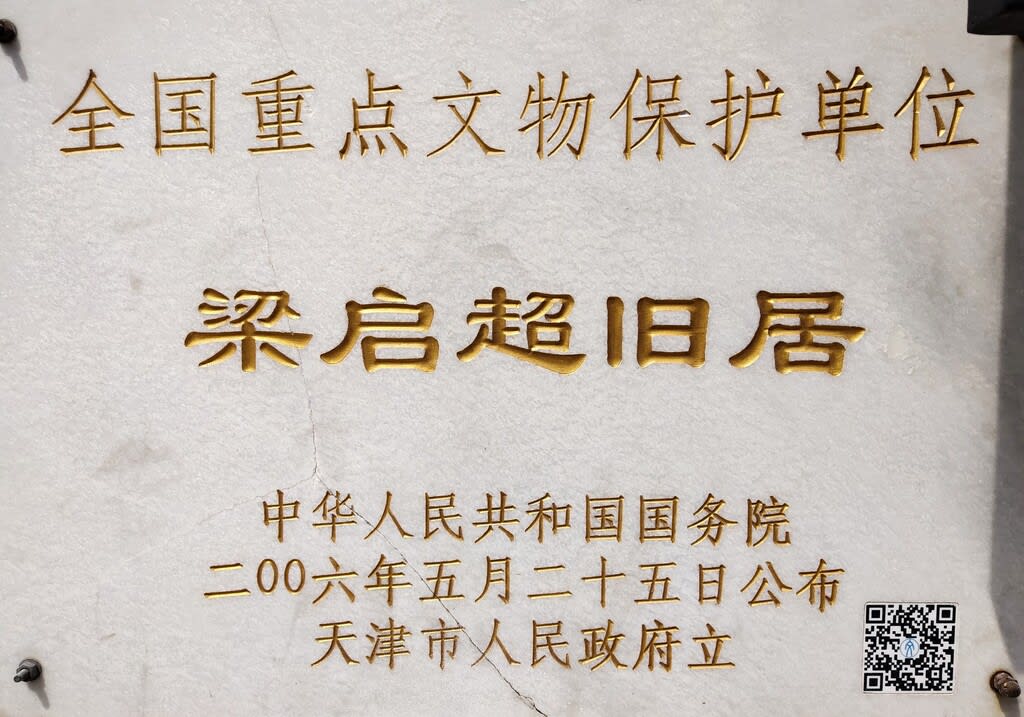

玄関に掲げられている表示をみると、ここは梁啓超の旧居で、梁の博物館にもなっているようです。

梁啓超(1873-1929)は清代末期と民国時代に活躍した活動家です。

浅田次郎の「蒼穹の昴」シリーズに登場する梁文秀のモデルになったとされる人物です。

本当にこの人物をモデルにしたのかどうかは浅田先生本人に聞かなければ分かりませんが、小説のあらすじや年代、生い立ちから考えると重なる部分が多いので、たぶんそうなのだろうと思います。名前も同じ梁ですし、同じ変法運動の主導者だった康有為や譚嗣同が小説に実名で登場するのに対して梁啓超は出てきません。楊喜楨の語りの中で少し触れられるだけです。

梁啓超が天津に移り住んだのは1914年という記録がありますが、それがここだったのでしょうか。

その後はよくわかりませんが、1927年に王国維が北京で死去した際、天津から駆けつけたという記録がありますので、晩年は天津で暮らしたようです。

今回は時間がなかったので入場しなかったのですが、次に天津を訪問する際には博物館を見学してみようと思います。

梁は清代末期から民国にかけての激動の中国を生き、日本で暮らし、その間目まぐるしく主張を変えた思想家です。和製漢語をたくさん中国伝えた人物としても知られます。

きっと内外の情勢の変化を敏感に感じ取る能力が高かったのだと思います。

いつかゆっくりと著作を読んでみようと思います。

なにかの博物館でしょうか。

玄関に掲げられている表示をみると、ここは梁啓超の旧居で、梁の博物館にもなっているようです。

梁啓超(1873-1929)は清代末期と民国時代に活躍した活動家です。

浅田次郎の「蒼穹の昴」シリーズに登場する梁文秀のモデルになったとされる人物です。

本当にこの人物をモデルにしたのかどうかは浅田先生本人に聞かなければ分かりませんが、小説のあらすじや年代、生い立ちから考えると重なる部分が多いので、たぶんそうなのだろうと思います。名前も同じ梁ですし、同じ変法運動の主導者だった康有為や譚嗣同が小説に実名で登場するのに対して梁啓超は出てきません。楊喜楨の語りの中で少し触れられるだけです。

梁啓超が天津に移り住んだのは1914年という記録がありますが、それがここだったのでしょうか。

その後はよくわかりませんが、1927年に王国維が北京で死去した際、天津から駆けつけたという記録がありますので、晩年は天津で暮らしたようです。

今回は時間がなかったので入場しなかったのですが、次に天津を訪問する際には博物館を見学してみようと思います。

梁は清代末期から民国にかけての激動の中国を生き、日本で暮らし、その間目まぐるしく主張を変えた思想家です。和製漢語をたくさん中国伝えた人物としても知られます。

きっと内外の情勢の変化を敏感に感じ取る能力が高かったのだと思います。

いつかゆっくりと著作を読んでみようと思います。