軍機処は皇帝直属の軍事諮問機関です。雍正帝の時代に設立されました。

内廷の入口である乾清門の西側にあります。

小説「蒼穹の昴」には軍機処がよく出てきます。

小説では光緒帝の側近だった梁文秀や楊喜楨がここで執務を行い、出入りするシーンが描かれています。

実際に行ってみると、その規模の小ささと質素ぶりに驚きます。平屋建てで養心殿の南側に「ついでに」くっつけられているような感じです。

皇帝を支える大事な決定を行い、取り仕切ってきた重要な役割を果たした機関なので、もっと立派な建物を想像していましたが、拍子抜けするほどです。

そのせいもあってか、軍機処に注目している様子の観光客はほとんど見かけません。

これが全景です。長屋風です。壁の向こう側は養心殿です。

今は改修中とのことで、中に入ることはできませんでした。

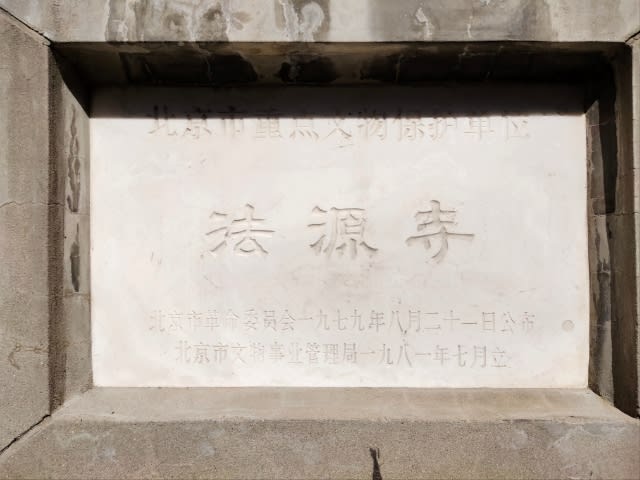

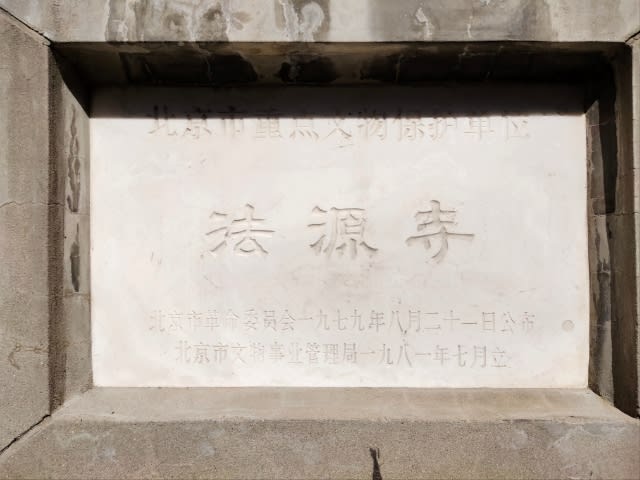

北京で最も古い寺のひとつとされる法源寺を訪ねてみました。

牛街の東側です。

寺がつくられ始めたのは645年だそうですから、唐の第二代皇帝李世民が高句麗侵攻をしていた時代です。日本では大化の改新の年です。

中国語の文献によると、この寺の成り立ちにはこの高句麗遠征と関係があるようです。

遼の時代(916-1125年)の北京の中心地は、ちょうどこの辺りだったと伝わります。今は故宮を中心ににて南北の中軸線があって、東西に街が広がりますが、当時は違いました。

唐の時代からこの辺りが中心だったのでしょうか。

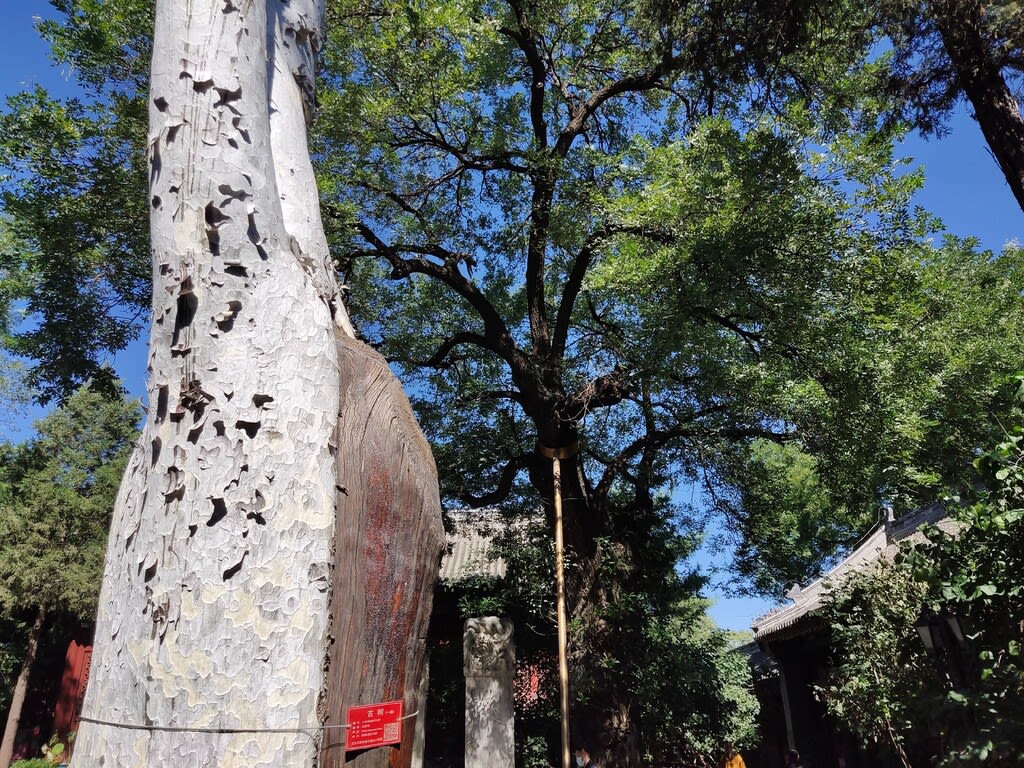

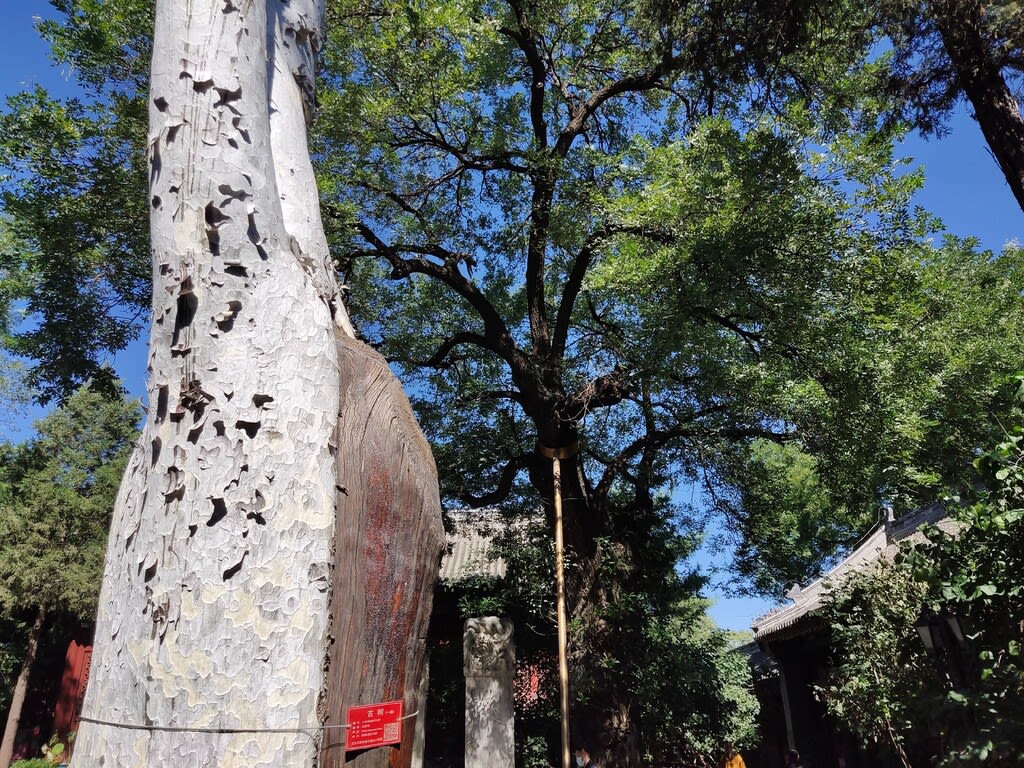

南側の山門をくぐると、樹高のある老木と広大な広場が出迎えます。右に鐘楼、左に鼓楼があります。

以降、北に向かって順に天王殿、大雄宝殿、観音殿、毘盧殿、大悲殿、蔵経楼とお堂が続きます。

法源寺の敷地内には中国仏学院と中国仏教図書文物館があり、多くの若い僧侶が行き交う姿がありました。

構内のいたるところに古そうな石碑が立っています。

北京でこの手の石碑を見かけると、たいていは乾隆帝のものですが、どうやらここのそれはそれ以前のものが多いようです。

風化で文字が読み取れなくなっているものもありますが、元や明代のものがあります。歴代皇帝から受けた信仰の篤さが伝わってくるようです。

このシロマツも古そうです。樹齢数百年はありそうです。

何気なく置いてあるこの大きな石鉢も古そうです。

風雪に耐え、動乱に耐え、よくぞここまで残ってきたものです。

牛街の東側です。

寺がつくられ始めたのは645年だそうですから、唐の第二代皇帝李世民が高句麗侵攻をしていた時代です。日本では大化の改新の年です。

中国語の文献によると、この寺の成り立ちにはこの高句麗遠征と関係があるようです。

遼の時代(916-1125年)の北京の中心地は、ちょうどこの辺りだったと伝わります。今は故宮を中心ににて南北の中軸線があって、東西に街が広がりますが、当時は違いました。

唐の時代からこの辺りが中心だったのでしょうか。

南側の山門をくぐると、樹高のある老木と広大な広場が出迎えます。右に鐘楼、左に鼓楼があります。

以降、北に向かって順に天王殿、大雄宝殿、観音殿、毘盧殿、大悲殿、蔵経楼とお堂が続きます。

法源寺の敷地内には中国仏学院と中国仏教図書文物館があり、多くの若い僧侶が行き交う姿がありました。

構内のいたるところに古そうな石碑が立っています。

北京でこの手の石碑を見かけると、たいていは乾隆帝のものですが、どうやらここのそれはそれ以前のものが多いようです。

風化で文字が読み取れなくなっているものもありますが、元や明代のものがあります。歴代皇帝から受けた信仰の篤さが伝わってくるようです。

このシロマツも古そうです。樹齢数百年はありそうです。

何気なく置いてあるこの大きな石鉢も古そうです。

風雪に耐え、動乱に耐え、よくぞここまで残ってきたものです。

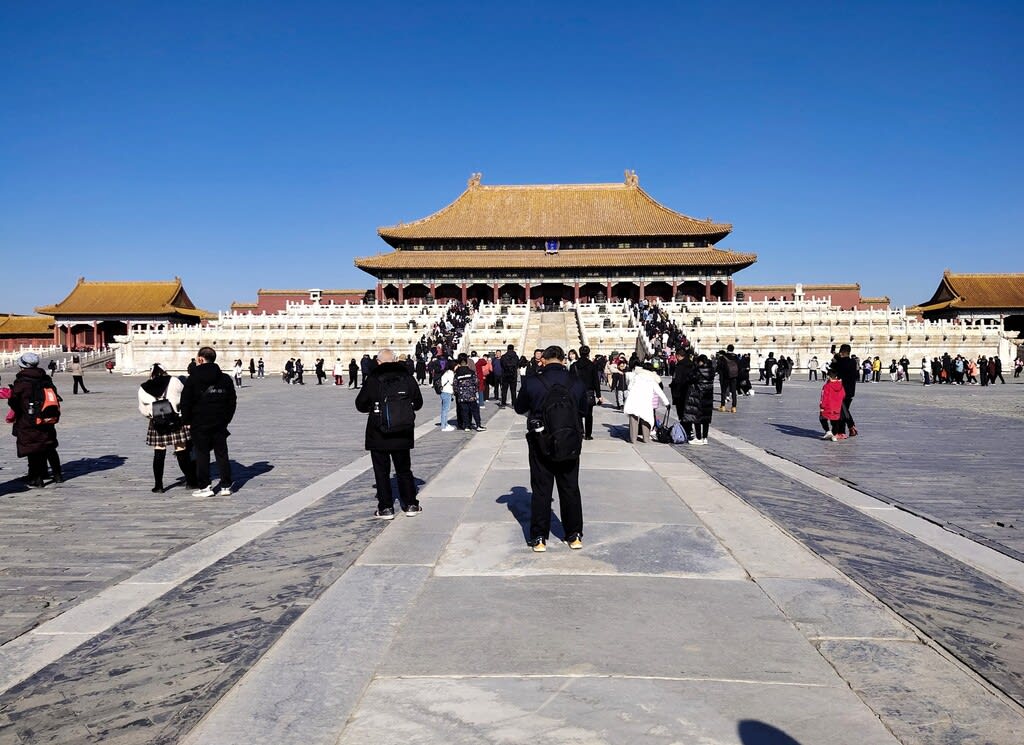

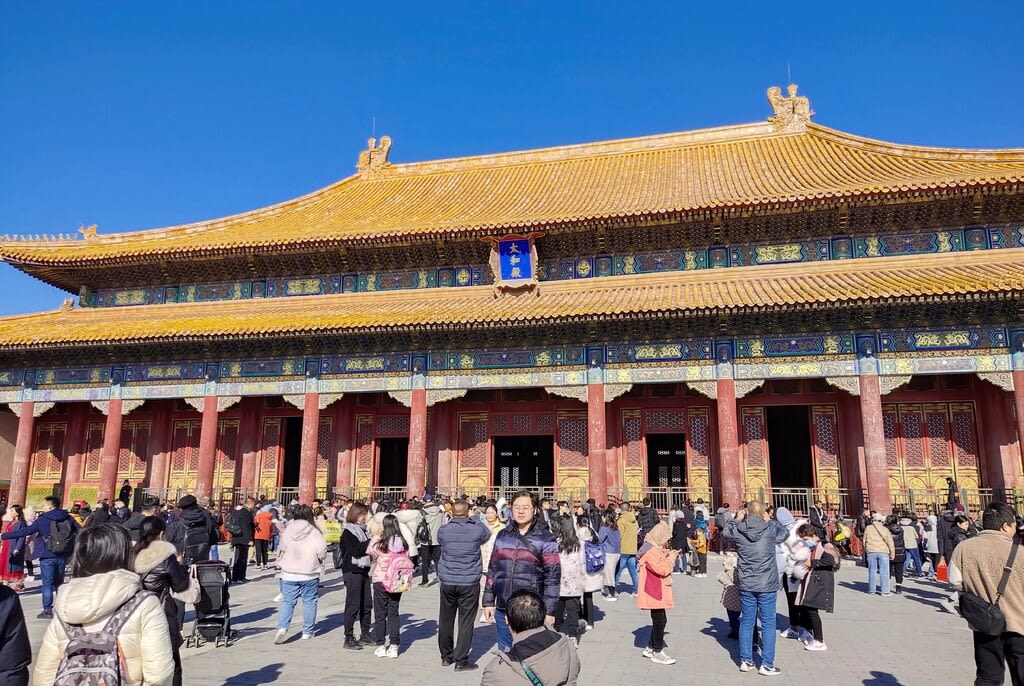

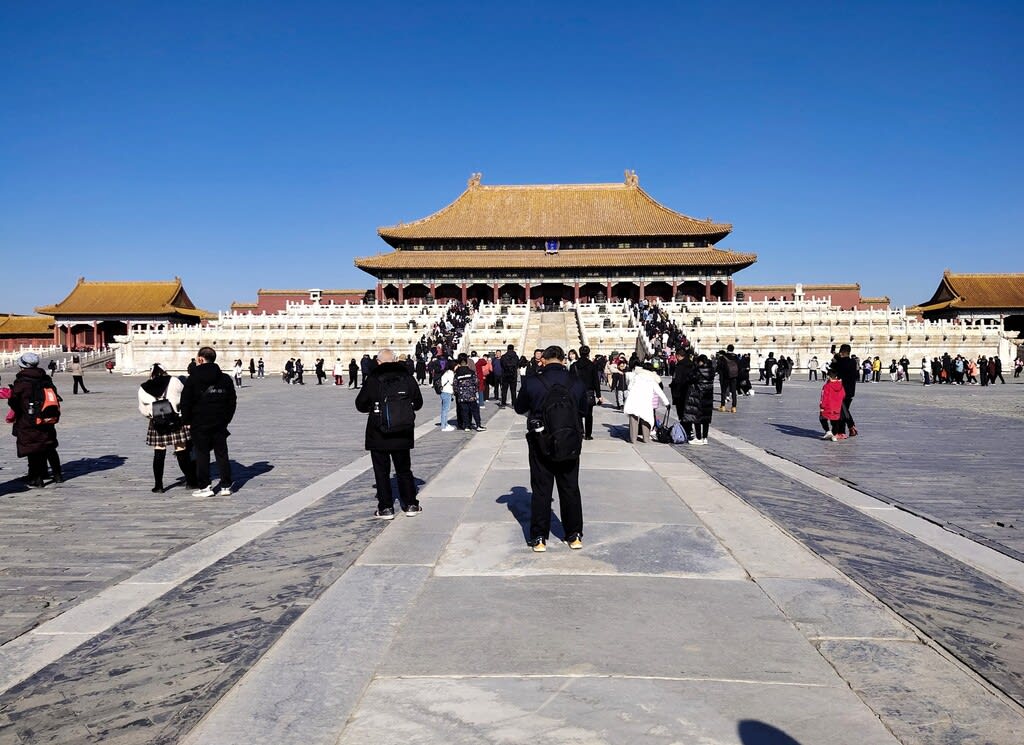

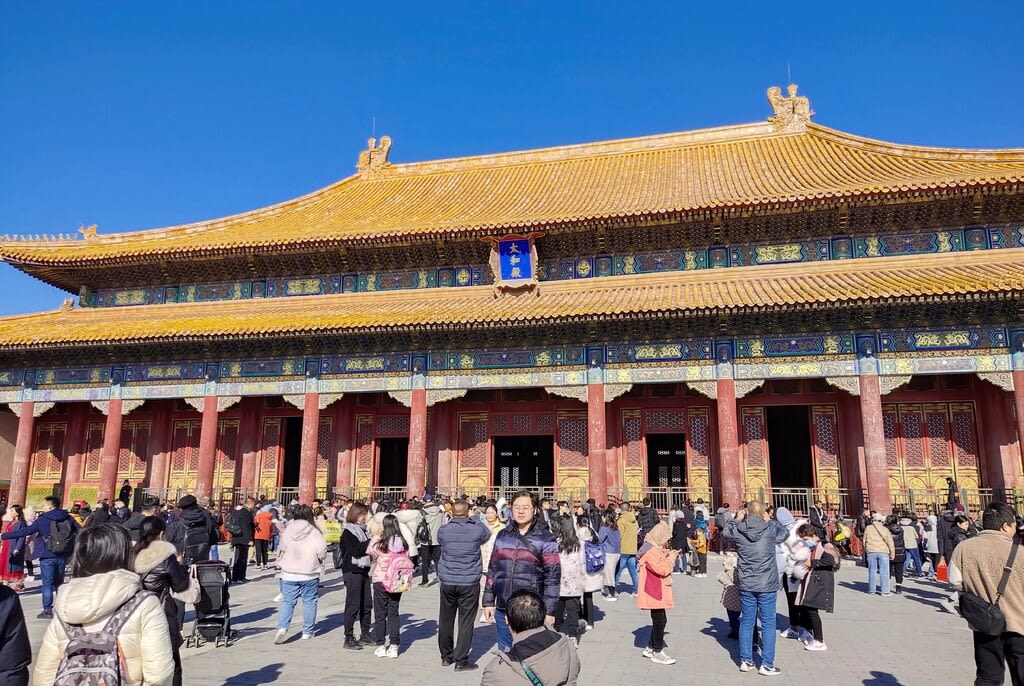

太和殿は紫禁城の正殿です。

明と清の時代はここが天下の中心と考えられてきました。

ここが北京中軸線のさらに中心です。この国の人々にとっては神聖な場所です。

太和殿は大理石が積まれた3段の台座の上に建っているので、上ってみるとなかなか高さがあります。

現存する中国最大の木造建築だそうです。

歴代皇帝により様々な国事や祭事が執り行われました。

近づいてみると、その壮大さに圧倒されます。

現在、一般客は殿の中には入場できず、入口付近から眺めるしかありません。

映画「ラストエンペラー」のラストシーンで年老いて背中の丸くなった溥儀がここの玉座の後ろ側に隠しておいたコオロギの虫壺を取り出し、「おじさんも皇帝だったんだよ」と言いながら守衛の少年に差し出す印象的なシーンがありました。

映画では溥儀役のジョン・ローンがこの龍の石刻を登るシーンがありました。

太和殿は「蒼穹の昴」シリーズでもたびたび登場しました。

太和殿の前に広がる広場はかなり広大です。皇帝の儀式の際にはこの広場に官吏や宦官たちがひれ伏したのでしょうか。

「蒼穹の昴」では、科挙の最終試験である殿試を終えた梁文秀が、保和殿からここまで歩いてきて立ち止まり、空耳で母の声を聴きます。

そして亡くなった母を思い出をめぐらせ、石に膝をつき、両手を地につき、額を地に打ちつけ、涙を流しながら母に対する感謝の言葉を語りましす。とうとうやったんだと。自分は進士になったんだと。

これが文秀が額を打ち付けた太和殿前の広場です。

この土台の角に飾られている角のない龍のような怪獣は、「螭」とよばれる想像上の動物です。

よみかたは「ち」または「みずち」です。むしへんに璃のつくりです。

魔除けの役割でしょうか。雨が降るとこの獣の口から勢いよく水が飛び出してきます。

紫禁城のいたるところで見かけます。よく観察するとひとつひとつ微妙に違っていて、愛嬌があります。

鶴と亀は長寿の象徴です。いずれも銅製です。

これは日時計です。

明と清の時代はここが天下の中心と考えられてきました。

ここが北京中軸線のさらに中心です。この国の人々にとっては神聖な場所です。

太和殿は大理石が積まれた3段の台座の上に建っているので、上ってみるとなかなか高さがあります。

現存する中国最大の木造建築だそうです。

歴代皇帝により様々な国事や祭事が執り行われました。

近づいてみると、その壮大さに圧倒されます。

現在、一般客は殿の中には入場できず、入口付近から眺めるしかありません。

映画「ラストエンペラー」のラストシーンで年老いて背中の丸くなった溥儀がここの玉座の後ろ側に隠しておいたコオロギの虫壺を取り出し、「おじさんも皇帝だったんだよ」と言いながら守衛の少年に差し出す印象的なシーンがありました。

映画では溥儀役のジョン・ローンがこの龍の石刻を登るシーンがありました。

太和殿は「蒼穹の昴」シリーズでもたびたび登場しました。

太和殿の前に広がる広場はかなり広大です。皇帝の儀式の際にはこの広場に官吏や宦官たちがひれ伏したのでしょうか。

「蒼穹の昴」では、科挙の最終試験である殿試を終えた梁文秀が、保和殿からここまで歩いてきて立ち止まり、空耳で母の声を聴きます。

そして亡くなった母を思い出をめぐらせ、石に膝をつき、両手を地につき、額を地に打ちつけ、涙を流しながら母に対する感謝の言葉を語りましす。とうとうやったんだと。自分は進士になったんだと。

これが文秀が額を打ち付けた太和殿前の広場です。

この土台の角に飾られている角のない龍のような怪獣は、「螭」とよばれる想像上の動物です。

よみかたは「ち」または「みずち」です。むしへんに璃のつくりです。

魔除けの役割でしょうか。雨が降るとこの獣の口から勢いよく水が飛び出してきます。

紫禁城のいたるところで見かけます。よく観察するとひとつひとつ微妙に違っていて、愛嬌があります。

鶴と亀は長寿の象徴です。いずれも銅製です。

これは日時計です。

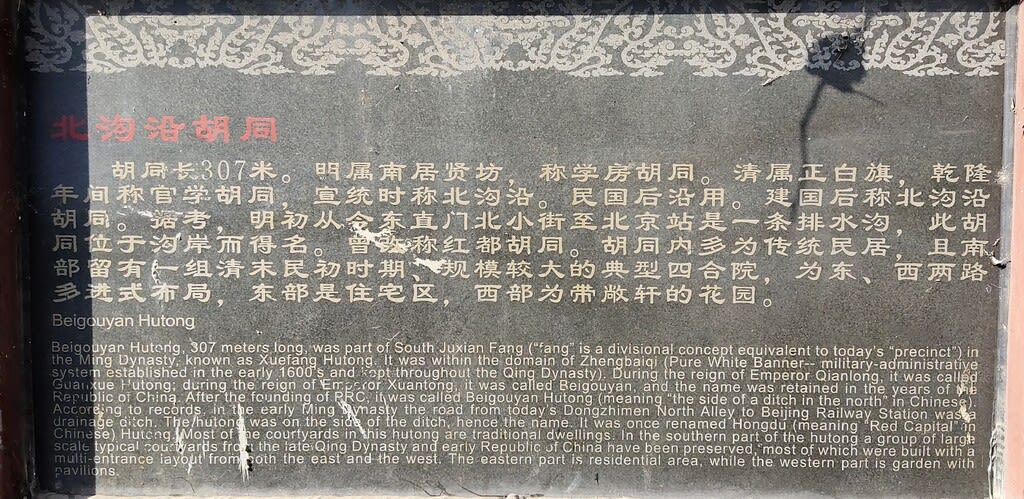

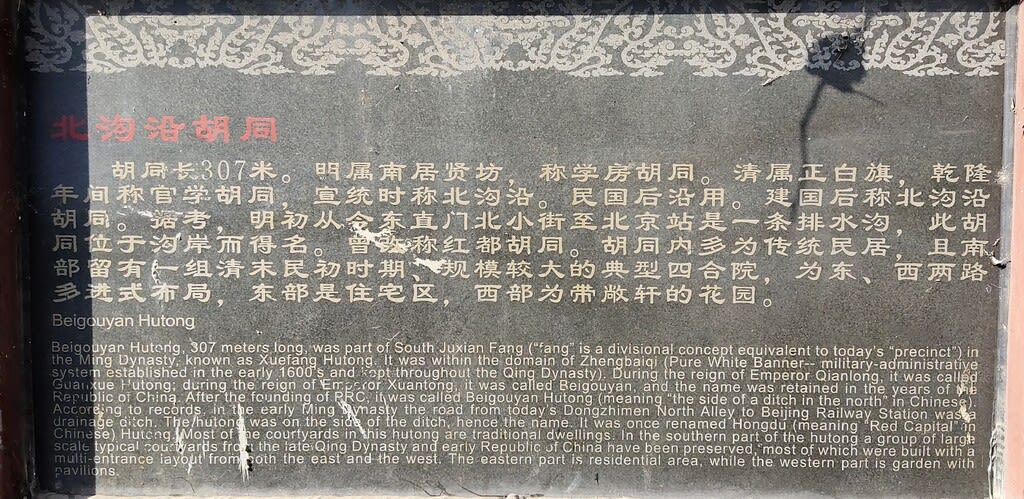

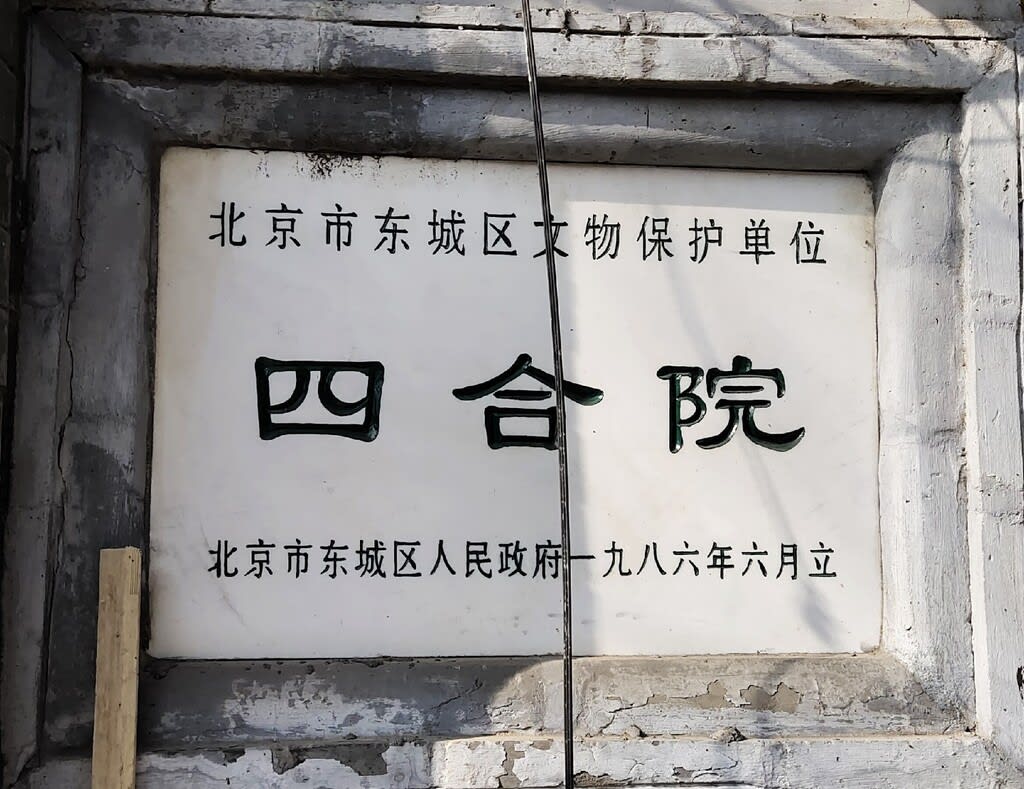

北新橋里エリアの北溝沿胡同にかつて梁啓超(1873-1929)が暮した家が残っているというので、出掛けてみました。

梁啓超は戊戌の変法(1898年)を主導した人物で、維新に失敗した後、日本に亡命しました。

ここは亡命生活を終えて1912年に帰国したときに暮した場所だそうです。

ネットで調べたところ、所在地は北溝沿胡同23号で、壁に「梁啓超旧居」という文物指定を示すパネルが嵌め込まれているようです。

そのパネルをよりどころにして探します。

北溝沿胡同は南北に300メートルほどあるようです。パネルがあるならすぐに見つかるでしょう。

ところが、一往復しても見当たりません。

僕の探し方が悪いのでしょうか。

おかしいな、と思ってスマホを取り出して地図アプリで23号を調べてみると、ここでした。

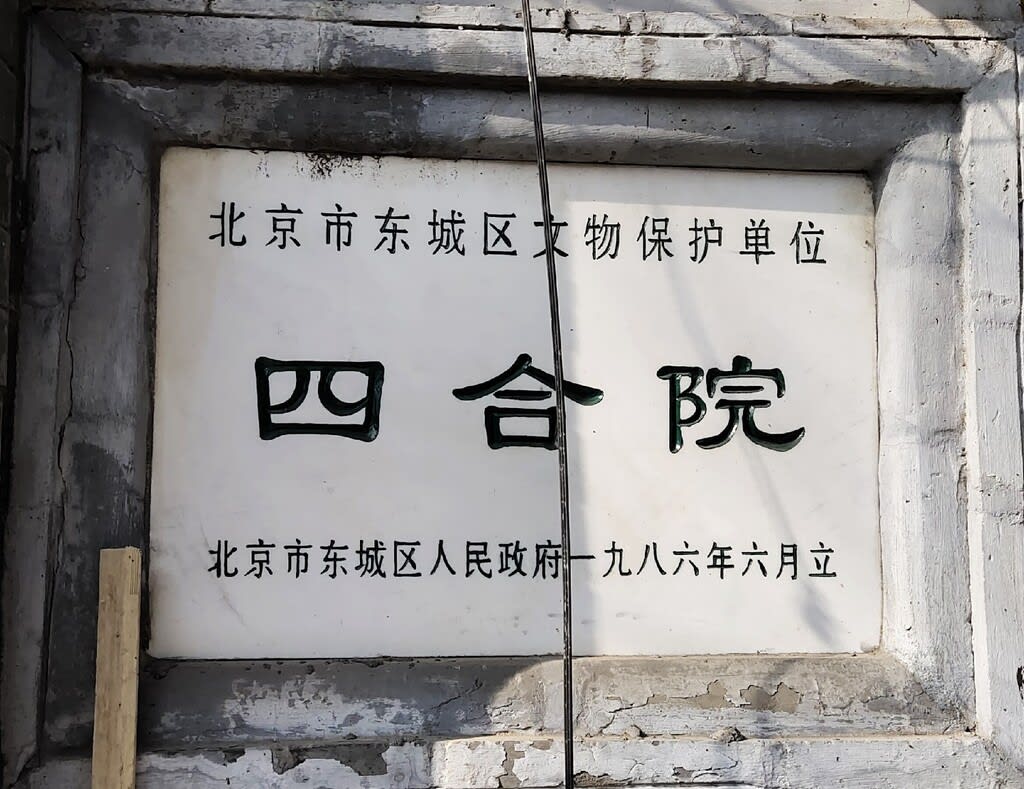

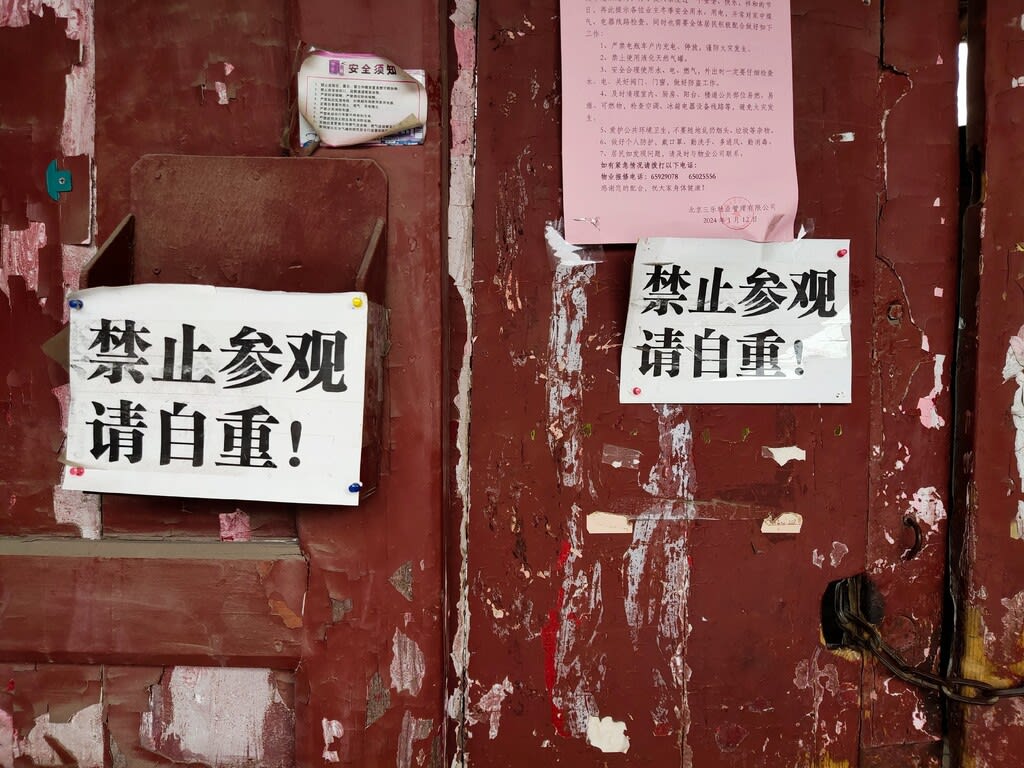

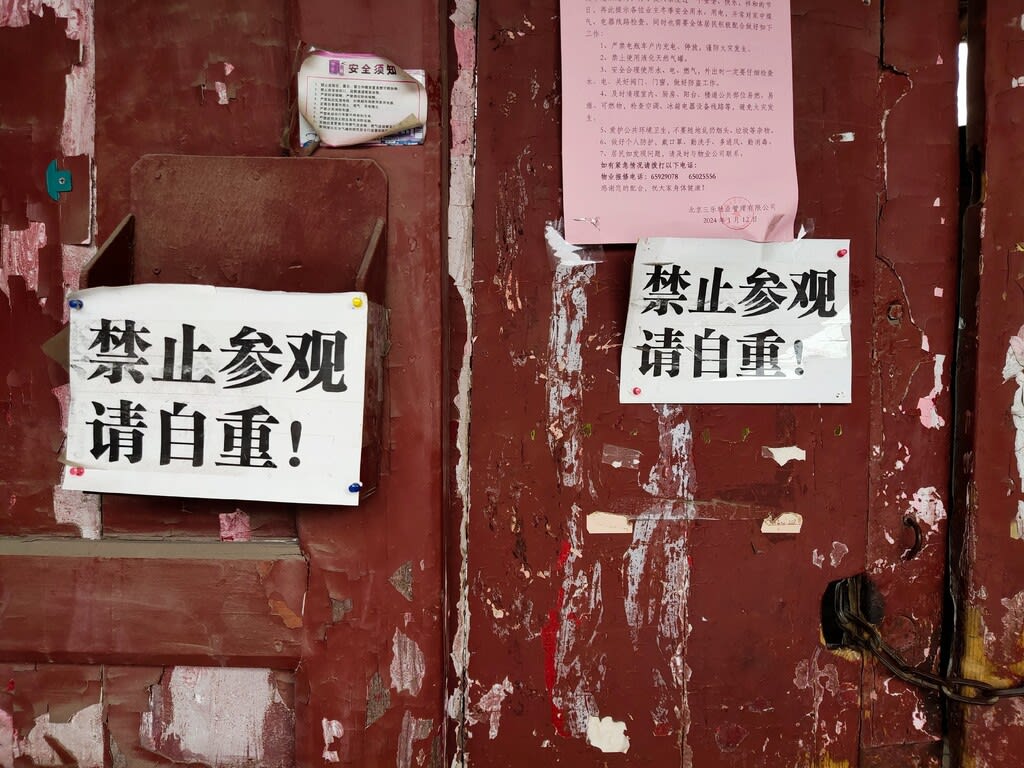

なんと、パネルが取り換えられていました。

僕が調べた情報が古かったようです。

たぶん、僕のように物見にきた観光客が住民が暮らす四合院の中に入ってきて迷惑になるから、という理由からだと思います。

さて、ともあれここが梁啓超が暮した場所です。

日本から帰国した梁は袁世凱から法部次官に任用され、新しい人生をスタートさせます。翌1913年には司法総長に任命されます。その後、14年に袁世凱と袂を分かつと天津に移ったとされます。

したがって、ここで暮したのはこの12年から14年にかけての2年間ほどだったのでしょうか。

解放後、ここは鉄道部の幼稚園となり、その後宿舎に改造され、鉄道部の職員家族が暮らしたようです。

梁啓超が暮したころは広い中庭があった四合院だったようですが、今は細かく仕切られており、70から80世帯の鉄道部関連の人たちが暮らしているそうです。

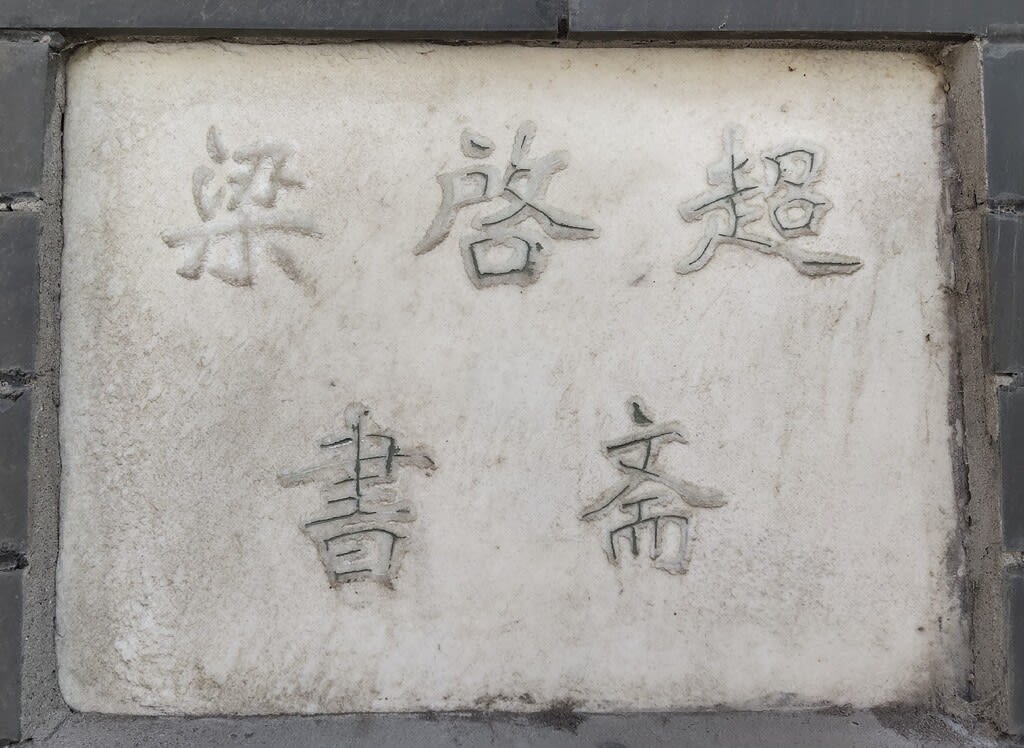

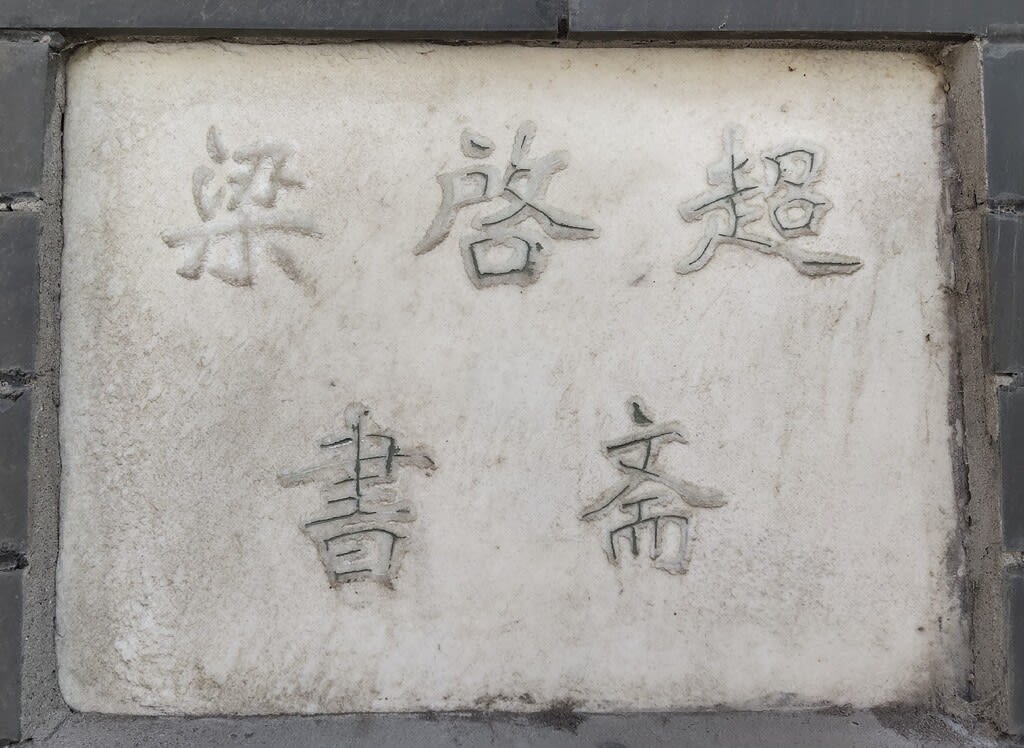

通りの向かい側(東側)には梁啓超書斎と記されたパネルがありました。

ということは、23号だけでなく向かい側も自宅にしていたのでしょうか。

そうだとすると相当広い敷地だったということになります。

まあ、当時梁は中華民国の閣僚だったわけですから、こういう待遇だったとしても不思議はありません。

梁啓超が天津で暮らした場所は、2024年2月24日の日記でご紹介しました。

梁啓超は戊戌の変法(1898年)を主導した人物で、維新に失敗した後、日本に亡命しました。

ここは亡命生活を終えて1912年に帰国したときに暮した場所だそうです。

ネットで調べたところ、所在地は北溝沿胡同23号で、壁に「梁啓超旧居」という文物指定を示すパネルが嵌め込まれているようです。

そのパネルをよりどころにして探します。

北溝沿胡同は南北に300メートルほどあるようです。パネルがあるならすぐに見つかるでしょう。

ところが、一往復しても見当たりません。

僕の探し方が悪いのでしょうか。

おかしいな、と思ってスマホを取り出して地図アプリで23号を調べてみると、ここでした。

なんと、パネルが取り換えられていました。

僕が調べた情報が古かったようです。

たぶん、僕のように物見にきた観光客が住民が暮らす四合院の中に入ってきて迷惑になるから、という理由からだと思います。

さて、ともあれここが梁啓超が暮した場所です。

日本から帰国した梁は袁世凱から法部次官に任用され、新しい人生をスタートさせます。翌1913年には司法総長に任命されます。その後、14年に袁世凱と袂を分かつと天津に移ったとされます。

したがって、ここで暮したのはこの12年から14年にかけての2年間ほどだったのでしょうか。

解放後、ここは鉄道部の幼稚園となり、その後宿舎に改造され、鉄道部の職員家族が暮らしたようです。

梁啓超が暮したころは広い中庭があった四合院だったようですが、今は細かく仕切られており、70から80世帯の鉄道部関連の人たちが暮らしているそうです。

通りの向かい側(東側)には梁啓超書斎と記されたパネルがありました。

ということは、23号だけでなく向かい側も自宅にしていたのでしょうか。

そうだとすると相当広い敷地だったということになります。

まあ、当時梁は中華民国の閣僚だったわけですから、こういう待遇だったとしても不思議はありません。

梁啓超が天津で暮らした場所は、2024年2月24日の日記でご紹介しました。

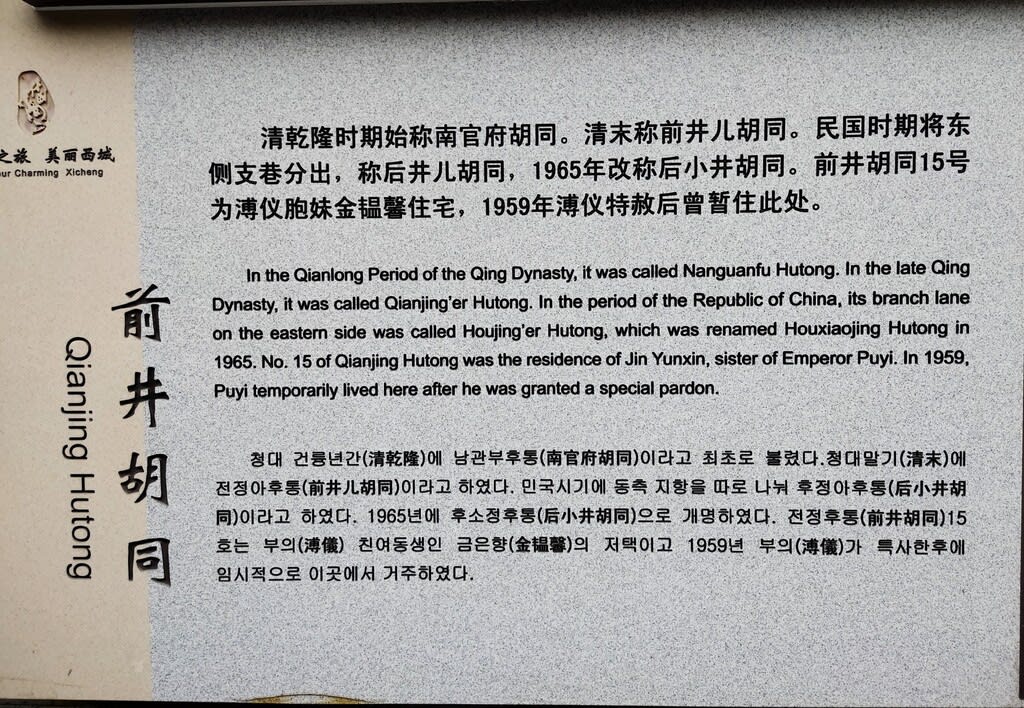

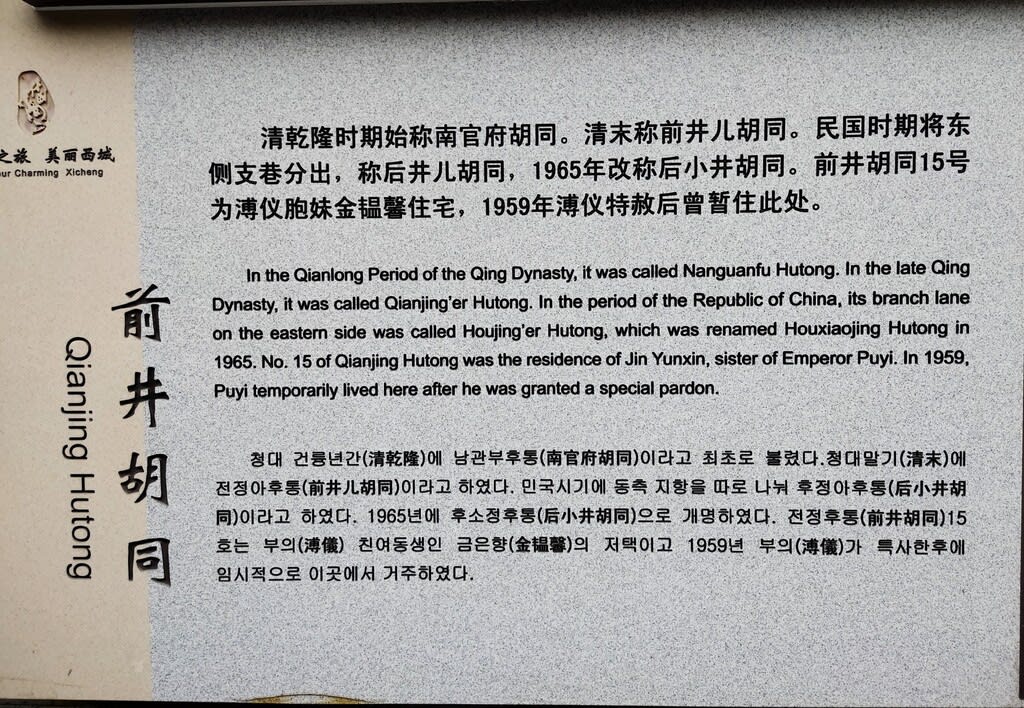

什刹海エリアの前井胡同を歩いていたら、こんな案内板を見かけました。

この胡同には溥儀の妹だった金韞穎(1913-1996)が暮らした家があるそうです。

1959年に溥儀が特赦を受けて釈放されたされた後、一時的に暮らしたとも書かれています。

通りの15号だそうです。ふむふむ、それは一度見ておかなければなりません。さっそく15号を探してみました。

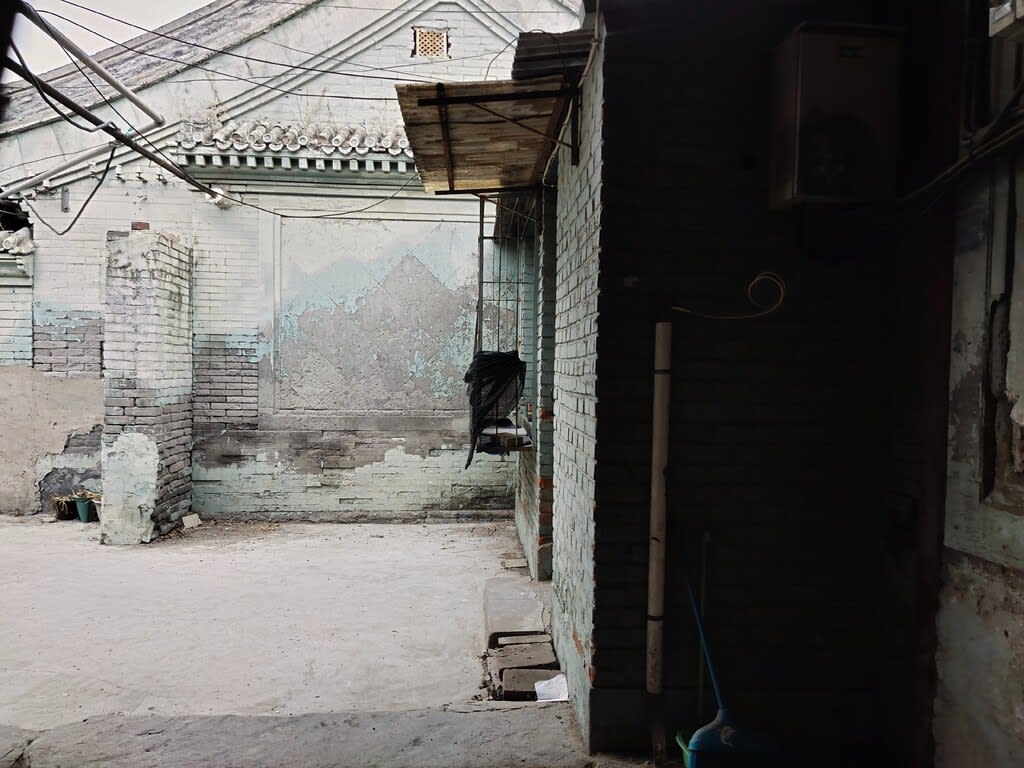

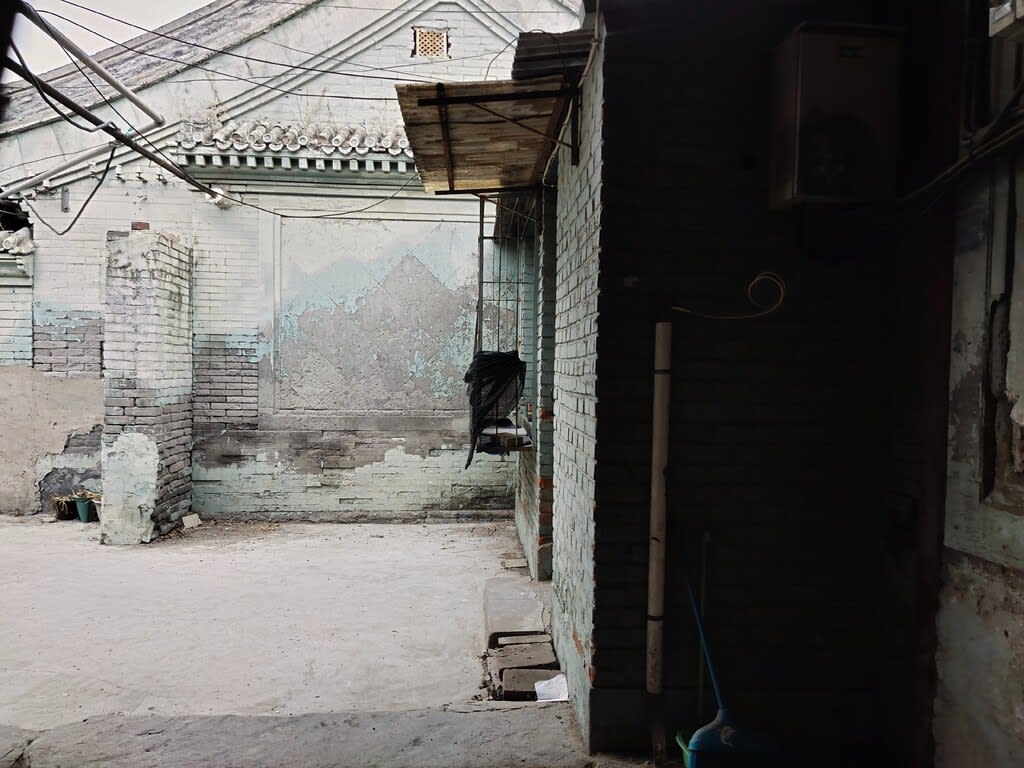

ここです。

案内板から南側に50メートルほどの場所でした。

金韞穎のもともとの名前は愛新覚羅韞穎でした。父は醇親王載灃、母は正妃だったグワルギャ氏幼蘭で、溥儀と同じです。溥儀にとっては3番目の妹でした。

韞穎は1913年生まれですので、溥儀より7歳年下です。異母きょうだいの存在が珍しくなかった時代に同じ母だったということもあって、溥儀は特に可愛がったそうです。

1924年、溥儀を紫禁城から追放され、日本の支援を受けて天津に移ると、韞穎も同行しました。韞穎は毎日日本語を学び、溥儀ら兄弟たちと暮らしました。

19歳のとき溥儀のすすめで婉容の弟だった郭布羅潤麒と婚約しました。

1931年、満洲国が樹立して溥儀が長春に移ると、韞穎はまたも同行します。

そこで潤麒と結婚すると、その直後、溥傑と潤麒は日本に軍事留学することになります。韞穎は同行し、日本で2年間を暮らします。

韞穎は日本の皇族に囲まれるようになり、昭和天皇の義理の妹に中国語を教えたりしたそうです。

この義理の妹とは誰でしょうか。

秩父宮の勢津子さまか高松宮の喜久子さまか三笠宮の百合子さまのいずれかになりますが、年齢的に考えて勢津子さまか喜久子さまでしょうか。

韞穎にとって日本での暮らしは窮屈だったらしく、溥儀にたびたび手紙を書いたそうです。

1933年、韞穎は長春に戻ります。潤麒も帰国し、以降長春で暮らします。

1945年に日本が降伏すると、韞穎は溥儀らとともに通化に逃れますが、溥儀はソ連軍に囚われます。

1949年に北京が解放されると潤麒は北京に戻ることを許され、3人の子供と義母と暮らしはじめます。

1951年に父親の醇親王が逝去するとわずかな遺産を受け取り、古い部屋を借りて生活を始めました。

1956年には撫順戦犯刑務所に収監されていた溥儀への面会が実現します。

そして1959年、溥儀が釈放されると、溥儀は一時的にこの家に身を寄せることになった、というわけです。

ここでどの程度の時間を暮したのかは正確ではありませんが、決して長い時間ではなく、その後東単に移動したようです。

そうであったとしても、溥儀にとってこの場所は撫順戦犯刑務所で長い辛酸の時代を過ごして最初に得た安住の地であったのではないでしょうか。

北京はこの発展を極めた現代になってもなお、当時の胡同を面影を残している場所がたくさんあります。

この胡同には溥儀の妹だった金韞穎(1913-1996)が暮らした家があるそうです。

1959年に溥儀が特赦を受けて釈放されたされた後、一時的に暮らしたとも書かれています。

通りの15号だそうです。ふむふむ、それは一度見ておかなければなりません。さっそく15号を探してみました。

ここです。

案内板から南側に50メートルほどの場所でした。

金韞穎のもともとの名前は愛新覚羅韞穎でした。父は醇親王載灃、母は正妃だったグワルギャ氏幼蘭で、溥儀と同じです。溥儀にとっては3番目の妹でした。

韞穎は1913年生まれですので、溥儀より7歳年下です。異母きょうだいの存在が珍しくなかった時代に同じ母だったということもあって、溥儀は特に可愛がったそうです。

1924年、溥儀を紫禁城から追放され、日本の支援を受けて天津に移ると、韞穎も同行しました。韞穎は毎日日本語を学び、溥儀ら兄弟たちと暮らしました。

19歳のとき溥儀のすすめで婉容の弟だった郭布羅潤麒と婚約しました。

1931年、満洲国が樹立して溥儀が長春に移ると、韞穎はまたも同行します。

そこで潤麒と結婚すると、その直後、溥傑と潤麒は日本に軍事留学することになります。韞穎は同行し、日本で2年間を暮らします。

韞穎は日本の皇族に囲まれるようになり、昭和天皇の義理の妹に中国語を教えたりしたそうです。

この義理の妹とは誰でしょうか。

秩父宮の勢津子さまか高松宮の喜久子さまか三笠宮の百合子さまのいずれかになりますが、年齢的に考えて勢津子さまか喜久子さまでしょうか。

韞穎にとって日本での暮らしは窮屈だったらしく、溥儀にたびたび手紙を書いたそうです。

1933年、韞穎は長春に戻ります。潤麒も帰国し、以降長春で暮らします。

1945年に日本が降伏すると、韞穎は溥儀らとともに通化に逃れますが、溥儀はソ連軍に囚われます。

1949年に北京が解放されると潤麒は北京に戻ることを許され、3人の子供と義母と暮らしはじめます。

1951年に父親の醇親王が逝去するとわずかな遺産を受け取り、古い部屋を借りて生活を始めました。

1956年には撫順戦犯刑務所に収監されていた溥儀への面会が実現します。

そして1959年、溥儀が釈放されると、溥儀は一時的にこの家に身を寄せることになった、というわけです。

ここでどの程度の時間を暮したのかは正確ではありませんが、決して長い時間ではなく、その後東単に移動したようです。

そうであったとしても、溥儀にとってこの場所は撫順戦犯刑務所で長い辛酸の時代を過ごして最初に得た安住の地であったのではないでしょうか。

北京はこの発展を極めた現代になってもなお、当時の胡同を面影を残している場所がたくさんあります。

海淀区の紫竹院公園に行ってみました。

ここは紫禁城から北海、什刹海、積水譚から南長河を経て頤和園の昆明湖に至る水路のほぼ中間ぐらいに位置する公園です。

歴代の皇帝たちは離宮である頤和園に行く際に水路が使われましたが、ここが行宮となって休憩を取ったといわれます。

広大な公園の約3分の1は湖です。

南長河と双紫渠が園内を貫いています。明代以降ここに紫竹院という寺院があったのが名前の由来だそうですが、その名のとおり園内のいろんなところに竹が植生しています。

50種類以上の竹があるそうですが、これは最近のことでしょうか。

竹は本来温暖で湿潤な気候を好みますので、寒冷で乾燥した北京には向かないはずです。よく育つものだと思います。

頤和園に至る水路は元代の有名な水利土木の技術者だった郭守敬が引き込んだとされます。

今でも北京動物園から紫竹院を通過して頤和園へ向かう水路沿いを歩くと、往時を偲ぶことができます。

ここは紫禁城から北海、什刹海、積水譚から南長河を経て頤和園の昆明湖に至る水路のほぼ中間ぐらいに位置する公園です。

歴代の皇帝たちは離宮である頤和園に行く際に水路が使われましたが、ここが行宮となって休憩を取ったといわれます。

広大な公園の約3分の1は湖です。

南長河と双紫渠が園内を貫いています。明代以降ここに紫竹院という寺院があったのが名前の由来だそうですが、その名のとおり園内のいろんなところに竹が植生しています。

50種類以上の竹があるそうですが、これは最近のことでしょうか。

竹は本来温暖で湿潤な気候を好みますので、寒冷で乾燥した北京には向かないはずです。よく育つものだと思います。

頤和園に至る水路は元代の有名な水利土木の技術者だった郭守敬が引き込んだとされます。

今でも北京動物園から紫竹院を通過して頤和園へ向かう水路沿いを歩くと、往時を偲ぶことができます。

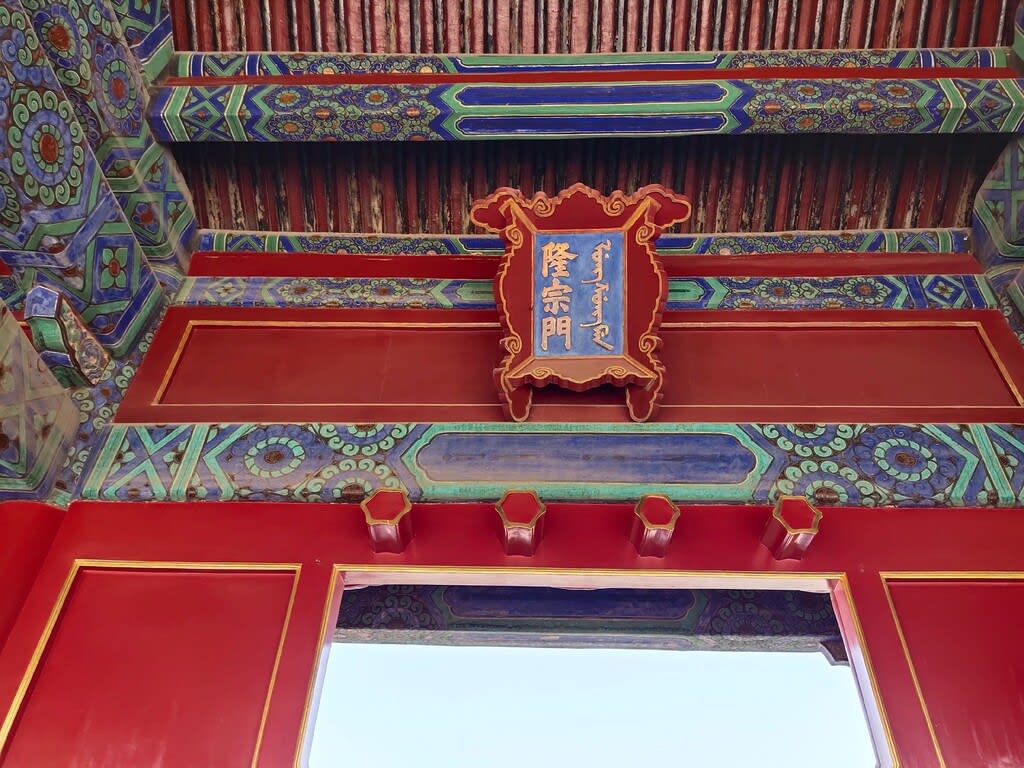

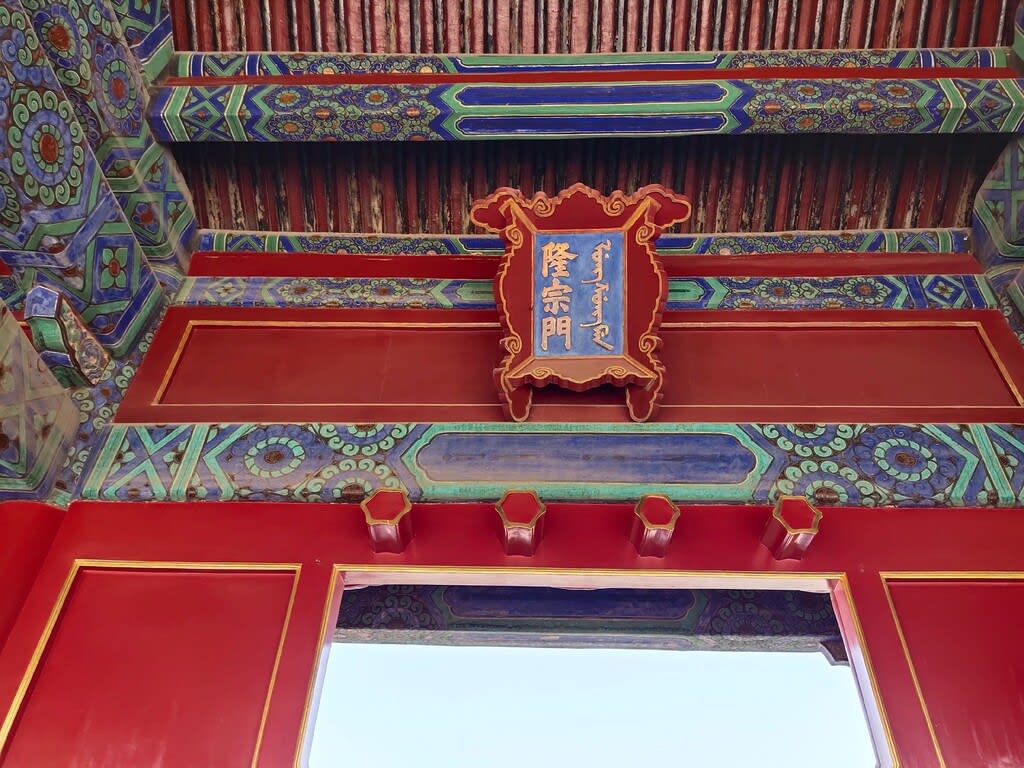

紫禁城の隆宗門にはおもしろい逸話があります。

小説「蒼穹の昴」は、夜の路地裏で安徳海が春児に向かって「言い伝え」だと断った上でこんなエピソードを打ち明けるシーンがありました。

1644年、農民を動員して明国を滅ぼし紫禁城を乗っ取った李自成は、天子のみしるしである龍玉を探します。しかし、城内を探しても探しても見つかりません。

そうこうしているうちに清の満洲八旗軍は長城を越えて北京になだれ込んできます。

龍玉を探しあぐねた李自成は追い込まれ、城に火を放ちます。

そして、自らに天命がないことを悟ると、恨みをこめて馬上から隆宗門に矢を射込みます。その矢は扁額に命中し、梁にまで達しました。まさに一矢を報いたというわけです。

この伝説は「地球の歩き方」北京編でも少し紹介されています。

その恨みの矢が現代となった今でも扁額に刺さったまま残っていると。

本当でしょうか。実際に観察してみました。

隆宗門は外朝と内邸を隔てる重要な境界です。乾清門前広場の西側にあります。

これです。

最初に門が造られたのは永楽帝時代の1420年で、その後何度か再建されているようです。

これが扁額です。東側を向いています。

目を凝らすと、左側に鋭利な矢か釘らしきものが刺さっていることがわかります。

言い伝えが事実なら、380年前に放たれた恨みの一本ということになります。なんとも興味深い話です。

しかし、ネットで調べてみるとこの矢には諸説あるようです。

とある文献は李自成説を否定しています。

いわく、これは1813年に嘉慶帝が巡行に出かけて北京を不在にした間に発生した天理教の農民反乱軍と清国軍の激しい戦闘の痕跡なのだとか。のちにこの出来事を知った嘉慶帝が、下部に対して常に危機感を煽るために矢尻を残すよう命じたのだそうです。

さらに違う説もありました。

義和団の乱を鎮圧した8か国連合軍が北京でゲームをしていたときに矢を残していったという説です。

他にもあります。清朝が滅亡した後、紫禁城に取り残された溥儀が練習としてこの扁額を的にして矢を放ったという説もあるようです。その頃の溥儀はやけになっていたでしょうし、もはや内廷の制御も効かなかったでしょうから、これもあり得そうな話です。

いやはや、どれが事実だったとしてもおもしろい話です。この外観からすると矢は人為的に撃たれたものである可能性は高いように思います。

なんとも興味を掻き立てられます。

こういう伝説は深く追求せずに、分からないままにしておいた方がよいと思います。

小説「蒼穹の昴」は、夜の路地裏で安徳海が春児に向かって「言い伝え」だと断った上でこんなエピソードを打ち明けるシーンがありました。

1644年、農民を動員して明国を滅ぼし紫禁城を乗っ取った李自成は、天子のみしるしである龍玉を探します。しかし、城内を探しても探しても見つかりません。

そうこうしているうちに清の満洲八旗軍は長城を越えて北京になだれ込んできます。

龍玉を探しあぐねた李自成は追い込まれ、城に火を放ちます。

そして、自らに天命がないことを悟ると、恨みをこめて馬上から隆宗門に矢を射込みます。その矢は扁額に命中し、梁にまで達しました。まさに一矢を報いたというわけです。

この伝説は「地球の歩き方」北京編でも少し紹介されています。

その恨みの矢が現代となった今でも扁額に刺さったまま残っていると。

本当でしょうか。実際に観察してみました。

隆宗門は外朝と内邸を隔てる重要な境界です。乾清門前広場の西側にあります。

これです。

最初に門が造られたのは永楽帝時代の1420年で、その後何度か再建されているようです。

これが扁額です。東側を向いています。

目を凝らすと、左側に鋭利な矢か釘らしきものが刺さっていることがわかります。

言い伝えが事実なら、380年前に放たれた恨みの一本ということになります。なんとも興味深い話です。

しかし、ネットで調べてみるとこの矢には諸説あるようです。

とある文献は李自成説を否定しています。

いわく、これは1813年に嘉慶帝が巡行に出かけて北京を不在にした間に発生した天理教の農民反乱軍と清国軍の激しい戦闘の痕跡なのだとか。のちにこの出来事を知った嘉慶帝が、下部に対して常に危機感を煽るために矢尻を残すよう命じたのだそうです。

さらに違う説もありました。

義和団の乱を鎮圧した8か国連合軍が北京でゲームをしていたときに矢を残していったという説です。

他にもあります。清朝が滅亡した後、紫禁城に取り残された溥儀が練習としてこの扁額を的にして矢を放ったという説もあるようです。その頃の溥儀はやけになっていたでしょうし、もはや内廷の制御も効かなかったでしょうから、これもあり得そうな話です。

いやはや、どれが事実だったとしてもおもしろい話です。この外観からすると矢は人為的に撃たれたものである可能性は高いように思います。

なんとも興味を掻き立てられます。

こういう伝説は深く追求せずに、分からないままにしておいた方がよいと思います。

故宮の武英殿の一角に、浴徳堂という小さなお堂があります。

ここは乾隆帝が香妃のために作ったドーム状になったイスラム様式の浴室でした。

香妃は兆恵将軍がウイグルでとらえて捕虜にしたジュンガルの英雄・ホージャ・ジハーンの妻でした。

紫禁城に連れてこられた香妃を見た乾隆帝は一目惚れします。当時香妃は27歳、乾隆帝は50歳でした。乾隆帝は香妃を側室に指名しますが、香妃は乾隆帝の求愛に答えません。

なにしろ乾隆帝は自分の国だったジュンガルを滅ぼし、夫の命を奪った人物を殺した人物です。怨嗟にたぎっていました。

そこで乾隆帝はお気に入りの香妃の気を引くために故郷を思い出してくれるだろうとこの浴室を作らせました。

しかし、香妃は一度もこの浴室を使うこともなく、8年におよぶ乾隆帝の求愛に最後まで答えることなく自分の意志を貫き、死を望み、短い一生を終えます。

あれだけ絶大な権力を誇った乾隆帝ですが、決して人の心までは奪い取ることができなかったと。

このエピソードは小説「蒼穹の昴」で描かれています。

それにしても、乾隆帝はなんでこんな外朝のはずれの方に浴室を作ったのでしょうか。生活空間だった内廷からはだいぶ離れています。歩けば10分以上かかりそうです。

ひょっとしたら香妃が浴室を使わなかった理由は遠すぎたからでしょうか。せっかく温まっても湯冷めしてしまうじゃないかと。

いや、まさかそんな理由ではありませんね。香妃を住まわせていたのはこの辺りだったのかもしれません。

残念ながら浴室は非公開になっていました。改修中でしょうか。

紫禁城の中でも非常にミステリアスな宮殿のひとつです。

ここは乾隆帝が香妃のために作ったドーム状になったイスラム様式の浴室でした。

香妃は兆恵将軍がウイグルでとらえて捕虜にしたジュンガルの英雄・ホージャ・ジハーンの妻でした。

紫禁城に連れてこられた香妃を見た乾隆帝は一目惚れします。当時香妃は27歳、乾隆帝は50歳でした。乾隆帝は香妃を側室に指名しますが、香妃は乾隆帝の求愛に答えません。

なにしろ乾隆帝は自分の国だったジュンガルを滅ぼし、夫の命を奪った人物を殺した人物です。怨嗟にたぎっていました。

そこで乾隆帝はお気に入りの香妃の気を引くために故郷を思い出してくれるだろうとこの浴室を作らせました。

しかし、香妃は一度もこの浴室を使うこともなく、8年におよぶ乾隆帝の求愛に最後まで答えることなく自分の意志を貫き、死を望み、短い一生を終えます。

あれだけ絶大な権力を誇った乾隆帝ですが、決して人の心までは奪い取ることができなかったと。

このエピソードは小説「蒼穹の昴」で描かれています。

それにしても、乾隆帝はなんでこんな外朝のはずれの方に浴室を作ったのでしょうか。生活空間だった内廷からはだいぶ離れています。歩けば10分以上かかりそうです。

ひょっとしたら香妃が浴室を使わなかった理由は遠すぎたからでしょうか。せっかく温まっても湯冷めしてしまうじゃないかと。

いや、まさかそんな理由ではありませんね。香妃を住まわせていたのはこの辺りだったのかもしれません。

残念ながら浴室は非公開になっていました。改修中でしょうか。

紫禁城の中でも非常にミステリアスな宮殿のひとつです。

武英殿は紫禁城外朝の南西側にあります。

明代の15世紀前半に建てられました。

ここは明代末期の1644年、農民反乱を起こして紫禁城を乗っ取った李自成が大順政権の即位式を行った場所として知られます。

その後清代になると、康熙帝の時代に武英殿書局として文書を編纂する場所として活用されるようになります。

乾隆帝の時代にはかの四庫全書の一部の編纂作業が行われました。

ちなみに、四庫全書は2021年のテレビ東京「開運なんでも鑑定団」に千葉県在住の応募者が出品し、4冊で1,500万円という価値が付けられました。

1940年に北京で働いていた祖父が骨董品市場で見つけて買い求めたのだとか。

民国時代の1913年には大総統になった袁世凱がここに数百人の外交人の賓客を招いて茶会を開いたという記録もあります。

その翌年の1914年には火災で焼失し、その年に再建されました。

今は陶磁器や書画の展示施設として利用されています。

明代の15世紀前半に建てられました。

ここは明代末期の1644年、農民反乱を起こして紫禁城を乗っ取った李自成が大順政権の即位式を行った場所として知られます。

その後清代になると、康熙帝の時代に武英殿書局として文書を編纂する場所として活用されるようになります。

乾隆帝の時代にはかの四庫全書の一部の編纂作業が行われました。

ちなみに、四庫全書は2021年のテレビ東京「開運なんでも鑑定団」に千葉県在住の応募者が出品し、4冊で1,500万円という価値が付けられました。

1940年に北京で働いていた祖父が骨董品市場で見つけて買い求めたのだとか。

民国時代の1913年には大総統になった袁世凱がここに数百人の外交人の賓客を招いて茶会を開いたという記録もあります。

その翌年の1914年には火災で焼失し、その年に再建されました。

今は陶磁器や書画の展示施設として利用されています。

故宮の太和門です。

午門を抜けると正面に大きく見えてきます。

紫禁城の門としては最大です。

外朝の入口に当たります。明代の1420年の造営だそうです。威厳と迫力たっぷりです。

この門は1888年12月に光緒帝と隆裕が結婚式を挙げる数日前、門を警備していた2人の門番がかがり火をつけたままうっかり居眠りしてしまい、門に引火して焼失してしまったというエピソードがあります。

これは大変なことです。

これでは花嫁の隆裕はしきたりにしたがって太和門から紫禁城に入ってくることができません。

そこで西太后は熟練した職人を集め、結婚式では紙や竹竿などを使って張り子の太和門を作り、代用したのだとか。

結婚後の光緒帝は隆裕と良好な関係を築くことができず、時代の激流に飲まれるように短く不運な人生を歩みました。

隆裕は光緒帝の関心を得られず、清代最後の皇太后として不遇な時を過ごし、失意のうちに45歳でこの世を去ります。

二人の不幸はこの瞬間から始まっていたのでしょうか。

今の門はその翌年に再建されたそうです。

小説「蒼穹の昴」では、梁文秀が殿試を受験するために紫禁城を訪れた際、太和門の西側の門である貞度門を通過するシーンが描かれていました。これは1886年頃の設定です。

ところで、紫禁城の内外を歩くと、いたるところでこれでもかという数の門に出くわします。

往時のこの用心ぶりには驚くばかりですが、これだけの門をこさえてどういう通行管理体制をしたのでしょうか。今のようにセキュリティカードやパスワードや生体認証とか便利なものがなかったわけですから、すべて人力でのオペレーションだったはずです。

相当な労力を要したことは想像に難くありません。

これは東側の門である昭徳門です。

午門を抜けると正面に大きく見えてきます。

紫禁城の門としては最大です。

外朝の入口に当たります。明代の1420年の造営だそうです。威厳と迫力たっぷりです。

この門は1888年12月に光緒帝と隆裕が結婚式を挙げる数日前、門を警備していた2人の門番がかがり火をつけたままうっかり居眠りしてしまい、門に引火して焼失してしまったというエピソードがあります。

これは大変なことです。

これでは花嫁の隆裕はしきたりにしたがって太和門から紫禁城に入ってくることができません。

そこで西太后は熟練した職人を集め、結婚式では紙や竹竿などを使って張り子の太和門を作り、代用したのだとか。

結婚後の光緒帝は隆裕と良好な関係を築くことができず、時代の激流に飲まれるように短く不運な人生を歩みました。

隆裕は光緒帝の関心を得られず、清代最後の皇太后として不遇な時を過ごし、失意のうちに45歳でこの世を去ります。

二人の不幸はこの瞬間から始まっていたのでしょうか。

今の門はその翌年に再建されたそうです。

小説「蒼穹の昴」では、梁文秀が殿試を受験するために紫禁城を訪れた際、太和門の西側の門である貞度門を通過するシーンが描かれていました。これは1886年頃の設定です。

ところで、紫禁城の内外を歩くと、いたるところでこれでもかという数の門に出くわします。

往時のこの用心ぶりには驚くばかりですが、これだけの門をこさえてどういう通行管理体制をしたのでしょうか。今のようにセキュリティカードやパスワードや生体認証とか便利なものがなかったわけですから、すべて人力でのオペレーションだったはずです。

相当な労力を要したことは想像に難くありません。

これは東側の門である昭徳門です。

乾清宮は内廷後三宮のひとつで、内廷の中心的な宮殿です。北京中軸線上に位置します。

1420年に造られ、その後何度か火災による焼失と再建を繰り返し、今の建物は嘉慶帝邸時代の1798年に建てられたものです。

皇帝の日頃の執務や謁見受け、生活の空間であったほか、清代には元旦や万寿節などの祝祭日にここで盛大が宴席が催されたそうです。

有名な「正大光明」の扁額は三代皇帝の順治帝の揮毫です。長城を越えて明を滅ぼし、中原の覇者となった愛新覚羅の若き皇帝が書いたものです。

雍正帝以降の皇帝が次期皇帝の者の名前を書いたメモをこの扁額の裏に隠し置いたというのも有名な話ですが、そのことは側近のどこまでが知っていたのでしょうか。

浅田次郎先生は小説「中原の虹」でこの4文字について、登場人物である鎮国公載沢の見解として、お世辞にも上手な字であるとは言えない、幼い順治帝は異国語だった漢字を懸命に学び、この簡単な4文字をおそるおそる書いたのだろう、という見方を示していました。

なるほど、そう言われてみればそのようにも見えますし、想像力を掻き立てられます。

小説では、この乾清宮で宣統帝溥儀が袁世凱の謁見を受けるシーンがありました。

袁世凱は溥儀から湖広総督の勅命を受けたのち、皇族内閣を解散して自分を総理大臣にして全権を与えてほしいと切り出します。

袁世凱の突然の訴えに戸惑う親王らを尻目に、幼帝の溥儀は突如幽霊となって玉座の上に現れた西太后の声に操られて袁を内閣総理大臣に指名し、親王皇族の異議を認めぬ、と堂々と言い放って周囲を驚かせます。

なんとも愉快なシーンでした。

「蒼穹の昴」は、乾隆帝が78歳になった老絵師のカスチリョーネを呼んで2人きりで満洲語で話し合ったのもここでした。

これは創作であるとしても、乾清宮はさまざまな歴史の舞台になってきた紫禁城の重要な施設のひとつです。

1420年に造られ、その後何度か火災による焼失と再建を繰り返し、今の建物は嘉慶帝邸時代の1798年に建てられたものです。

皇帝の日頃の執務や謁見受け、生活の空間であったほか、清代には元旦や万寿節などの祝祭日にここで盛大が宴席が催されたそうです。

有名な「正大光明」の扁額は三代皇帝の順治帝の揮毫です。長城を越えて明を滅ぼし、中原の覇者となった愛新覚羅の若き皇帝が書いたものです。

雍正帝以降の皇帝が次期皇帝の者の名前を書いたメモをこの扁額の裏に隠し置いたというのも有名な話ですが、そのことは側近のどこまでが知っていたのでしょうか。

浅田次郎先生は小説「中原の虹」でこの4文字について、登場人物である鎮国公載沢の見解として、お世辞にも上手な字であるとは言えない、幼い順治帝は異国語だった漢字を懸命に学び、この簡単な4文字をおそるおそる書いたのだろう、という見方を示していました。

なるほど、そう言われてみればそのようにも見えますし、想像力を掻き立てられます。

小説では、この乾清宮で宣統帝溥儀が袁世凱の謁見を受けるシーンがありました。

袁世凱は溥儀から湖広総督の勅命を受けたのち、皇族内閣を解散して自分を総理大臣にして全権を与えてほしいと切り出します。

袁世凱の突然の訴えに戸惑う親王らを尻目に、幼帝の溥儀は突如幽霊となって玉座の上に現れた西太后の声に操られて袁を内閣総理大臣に指名し、親王皇族の異議を認めぬ、と堂々と言い放って周囲を驚かせます。

なんとも愉快なシーンでした。

「蒼穹の昴」は、乾隆帝が78歳になった老絵師のカスチリョーネを呼んで2人きりで満洲語で話し合ったのもここでした。

これは創作であるとしても、乾清宮はさまざまな歴史の舞台になってきた紫禁城の重要な施設のひとつです。

紫禁城の九龍壁は寧寿宮エリアの皇極門の前にあります。

乾隆帝時代の1772年に造られました。長さ29メートル、高さ3.5メートルの壁に9匹の龍のレリーフが描かれています。

生き生きとした龍はそれぞれ違う形や表情をしており、迫力満点です。

この九龍壁には有名な逸話があります。

左から3番目の龍の腹の部分は瑠璃瓦ではなく木材彫刻が嵌め込まれています。

これは製作中にうっかり瑠璃片を破損してしまった職人たちが、製作の締め切り日が迫る中どうしようどうしようとなり、制裁を恐れて2日2晩をかけて急ごしらえで製作し、隠蔽したものだとか。

完成した九龍壁をみた乾隆帝はたいそう感嘆し、喜び、瑠璃瓦の1枚1米を何度も観察したそうですが、バレずにごまかし切ったのだとか。

おもしろいですね。

ここです。

いかがでしょうか。

今であれば木材部分は経年で塗料が落ちてしまっているのでバレると思いますが、当時はそれだけ仕上がりがよかったのだと思います。

浅田次郎の小説「中原の虹」では、この九龍壁に関するもう一つの伝説が描かれています。

あらましはこうです。

●今の九龍壁は乾隆帝が再建したものだが、明代にあった九龍壁はもっと立派だった。

●李自成の農民一揆が紫禁城に押し寄せた際、明代最後の皇帝となった崇禎帝は天命のみしるしである龍玉をこの九龍壁に塗りこめ、景山に登って自ら命を絶った。

●その後満洲軍が長城を越えて紫禁城に入城を果たした。当時7歳の幼帝だった順治帝が九龍壁に小さな手を触れたとたん、黄龍の鱗が崩れて隠されていた龍玉が転げ落ちてきた。つまり、龍玉は順治帝が皇帝となることを認めた。

摂政王だった醇親王と鎮国公載沢がこの壁の前でそれを語り合い、やっぱり伝説だよな、と確認しあうシーンでした。

その後、一人で現場に残った載沢は「落城」というタイトルのまぼろしのシネマを観ます。

スクリーンは皇極門で、その奥が九龍壁です。

載沢は、そのまぼろしのシネマを通じて伝説が本当であったことを知ります。

李自成がどんなに頑張って探しても見つけられなかった龍玉を、順治帝は夢に現れた祖宗に導かれてあっさりと手にしたのでした。

こういう傑作小説の印象的なシーンに我が身を置くことができるのは、駐在員ならではの特権です。

乾隆帝時代の1772年に造られました。長さ29メートル、高さ3.5メートルの壁に9匹の龍のレリーフが描かれています。

生き生きとした龍はそれぞれ違う形や表情をしており、迫力満点です。

この九龍壁には有名な逸話があります。

左から3番目の龍の腹の部分は瑠璃瓦ではなく木材彫刻が嵌め込まれています。

これは製作中にうっかり瑠璃片を破損してしまった職人たちが、製作の締め切り日が迫る中どうしようどうしようとなり、制裁を恐れて2日2晩をかけて急ごしらえで製作し、隠蔽したものだとか。

完成した九龍壁をみた乾隆帝はたいそう感嘆し、喜び、瑠璃瓦の1枚1米を何度も観察したそうですが、バレずにごまかし切ったのだとか。

おもしろいですね。

ここです。

いかがでしょうか。

今であれば木材部分は経年で塗料が落ちてしまっているのでバレると思いますが、当時はそれだけ仕上がりがよかったのだと思います。

浅田次郎の小説「中原の虹」では、この九龍壁に関するもう一つの伝説が描かれています。

あらましはこうです。

●今の九龍壁は乾隆帝が再建したものだが、明代にあった九龍壁はもっと立派だった。

●李自成の農民一揆が紫禁城に押し寄せた際、明代最後の皇帝となった崇禎帝は天命のみしるしである龍玉をこの九龍壁に塗りこめ、景山に登って自ら命を絶った。

●その後満洲軍が長城を越えて紫禁城に入城を果たした。当時7歳の幼帝だった順治帝が九龍壁に小さな手を触れたとたん、黄龍の鱗が崩れて隠されていた龍玉が転げ落ちてきた。つまり、龍玉は順治帝が皇帝となることを認めた。

摂政王だった醇親王と鎮国公載沢がこの壁の前でそれを語り合い、やっぱり伝説だよな、と確認しあうシーンでした。

その後、一人で現場に残った載沢は「落城」というタイトルのまぼろしのシネマを観ます。

スクリーンは皇極門で、その奥が九龍壁です。

載沢は、そのまぼろしのシネマを通じて伝説が本当であったことを知ります。

李自成がどんなに頑張って探しても見つけられなかった龍玉を、順治帝は夢に現れた祖宗に導かれてあっさりと手にしたのでした。

こういう傑作小説の印象的なシーンに我が身を置くことができるのは、駐在員ならではの特権です。

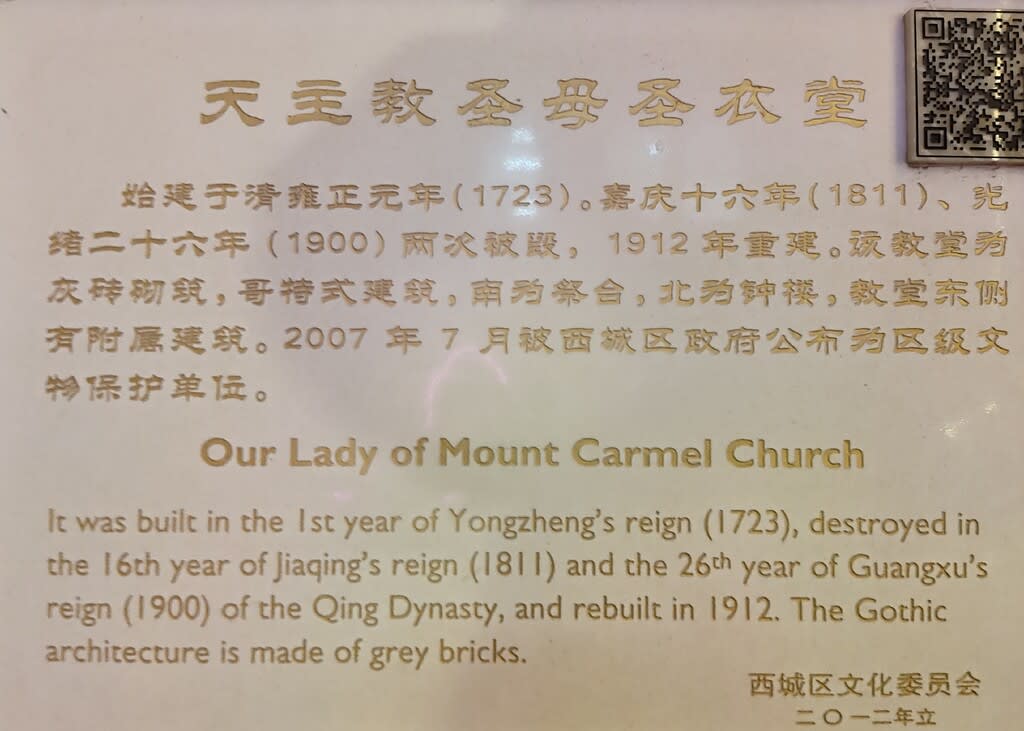

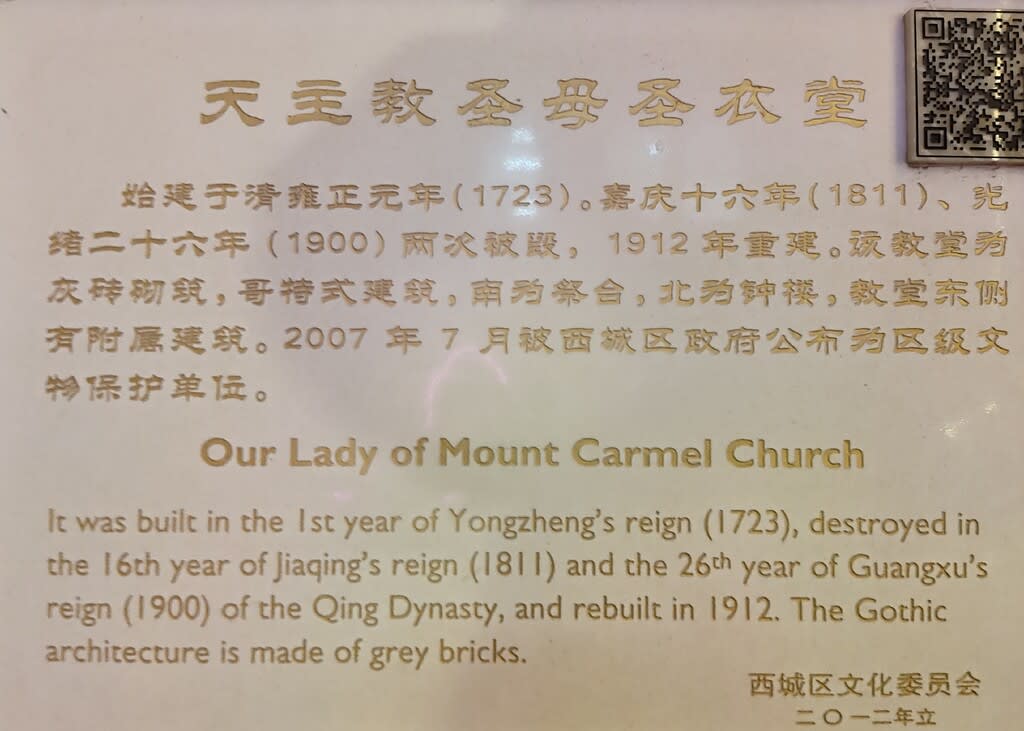

西直門近くにある西直門天主堂を訪ねてみました。

通称「西堂」とよばれる北京四大カトリック教会の一つです。四大教会とは、この西堂のほか、東堂(2022年2月16日の日記)、南堂、北堂です。

現在のゴシック様式の西堂は三代目の建築と伝わります。

初代は康熙帝時代の1723 年にイタリア人宣教師で技術者だったテオドリカスによって建てられました。ちょうど300年前です。

文献がありませんが、テオドリカスは宮廷画家兼宣教師だったカスティリオーネの同僚に当たる人物でしょうか。

たぶんカスティリオーネもこの教会に足を運んだと思います。

四大教会のうち、ほかの3つはイエズス会の教会でしたが、ここだけは違ってローマ教皇庁の直属だったそうです。

嘉慶帝の時代にカトリック教が禁じられると、西堂も1811 年に取り壊されました。

その後アロー戦争を経て英仏により宗教活動が再開され、1867年までに再建されました。しかし 1900 年の義和団事件で再び破壊されます。

現在の教会は1912年に建てられたものだとか。

1960年代に入ると教会は閉鎖され、倉庫などとして利用されました。この間、鐘楼などは取り除かれたそうです。

今も現役の教会として開放されています。

僕が訪問したのはクリスマスが近い12月の週末の夜でした。

教会が美しくライトアップされ、華やかな雰囲気になっていました。

教会の中では熱心な信者が静かに祈りを捧げていました。

仏教や道教の寺もそうですが、この国の宗教施設を訪れる参拝者は日本のそれよりも神頼みの真剣度が高いのが特徴です。

この建物は近年になってかなり大がかりな修復が施されたようです。

細部の装飾や壁面のレンガをみると、古そうな部分と新しい部分が混ざって修復痕がはっきりと分かります。近年再建されたと思しき鐘楼はたしかに新しそうです。

近代中国の激動の300年を生き延びてきた生き証人のような教会です。

通称「西堂」とよばれる北京四大カトリック教会の一つです。四大教会とは、この西堂のほか、東堂(2022年2月16日の日記)、南堂、北堂です。

現在のゴシック様式の西堂は三代目の建築と伝わります。

初代は康熙帝時代の1723 年にイタリア人宣教師で技術者だったテオドリカスによって建てられました。ちょうど300年前です。

文献がありませんが、テオドリカスは宮廷画家兼宣教師だったカスティリオーネの同僚に当たる人物でしょうか。

たぶんカスティリオーネもこの教会に足を運んだと思います。

四大教会のうち、ほかの3つはイエズス会の教会でしたが、ここだけは違ってローマ教皇庁の直属だったそうです。

嘉慶帝の時代にカトリック教が禁じられると、西堂も1811 年に取り壊されました。

その後アロー戦争を経て英仏により宗教活動が再開され、1867年までに再建されました。しかし 1900 年の義和団事件で再び破壊されます。

現在の教会は1912年に建てられたものだとか。

1960年代に入ると教会は閉鎖され、倉庫などとして利用されました。この間、鐘楼などは取り除かれたそうです。

今も現役の教会として開放されています。

僕が訪問したのはクリスマスが近い12月の週末の夜でした。

教会が美しくライトアップされ、華やかな雰囲気になっていました。

教会の中では熱心な信者が静かに祈りを捧げていました。

仏教や道教の寺もそうですが、この国の宗教施設を訪れる参拝者は日本のそれよりも神頼みの真剣度が高いのが特徴です。

この建物は近年になってかなり大がかりな修復が施されたようです。

細部の装飾や壁面のレンガをみると、古そうな部分と新しい部分が混ざって修復痕がはっきりと分かります。近年再建されたと思しき鐘楼はたしかに新しそうです。

近代中国の激動の300年を生き延びてきた生き証人のような教会です。

故宮にある金水橋は北京でもっとも有名な橋のひとつではないでしょうか。

金水橋はひとつの橋ではありません。外金水橋と内金水橋に分けられます。天安門の外にあるのが外金水橋、午門と太和門の間の広場にあるのが内金水橋です。

内金水橋は人工の川である内金水江に架かる5つの横並びの橋です。

最初は明の永楽帝の時代に造られ、清の康熙帝時代の1690年に再建されました。

長さ20メートルほどの5つの橋が短い間隔で並んでいますが、川が蛇行しているのでそれぞれ微妙に違う方向を向いていて、これが独特の趣を醸しています。

欄干の装飾が豪華で凝っています。

この5つのうち、中央の橋(御路橋とよぶそうです)を渡ることができたのは皇帝だけだったそうです。なるほど、この橋の欄干の装飾は龍を象られて一番凝っていて、幅も広くなっています。

故宮にはこの「皇帝専用」というのがたくさんあります。

今は我々観光客でも皇帝の橋を堂々と歩くことができます。

横側から見ると、花崗岩の白い橋が荘厳で壮観な午門の楼閣と華麗な太和殿とコントラストを織りなし、とりわけ美しく見えます。

水面に欄干が写り込んでとても写真映えします。

北京の代表的な景観のひとつです。

金水橋はひとつの橋ではありません。外金水橋と内金水橋に分けられます。天安門の外にあるのが外金水橋、午門と太和門の間の広場にあるのが内金水橋です。

内金水橋は人工の川である内金水江に架かる5つの横並びの橋です。

最初は明の永楽帝の時代に造られ、清の康熙帝時代の1690年に再建されました。

長さ20メートルほどの5つの橋が短い間隔で並んでいますが、川が蛇行しているのでそれぞれ微妙に違う方向を向いていて、これが独特の趣を醸しています。

欄干の装飾が豪華で凝っています。

この5つのうち、中央の橋(御路橋とよぶそうです)を渡ることができたのは皇帝だけだったそうです。なるほど、この橋の欄干の装飾は龍を象られて一番凝っていて、幅も広くなっています。

故宮にはこの「皇帝専用」というのがたくさんあります。

今は我々観光客でも皇帝の橋を堂々と歩くことができます。

横側から見ると、花崗岩の白い橋が荘厳で壮観な午門の楼閣と華麗な太和殿とコントラストを織りなし、とりわけ美しく見えます。

水面に欄干が写り込んでとても写真映えします。

北京の代表的な景観のひとつです。

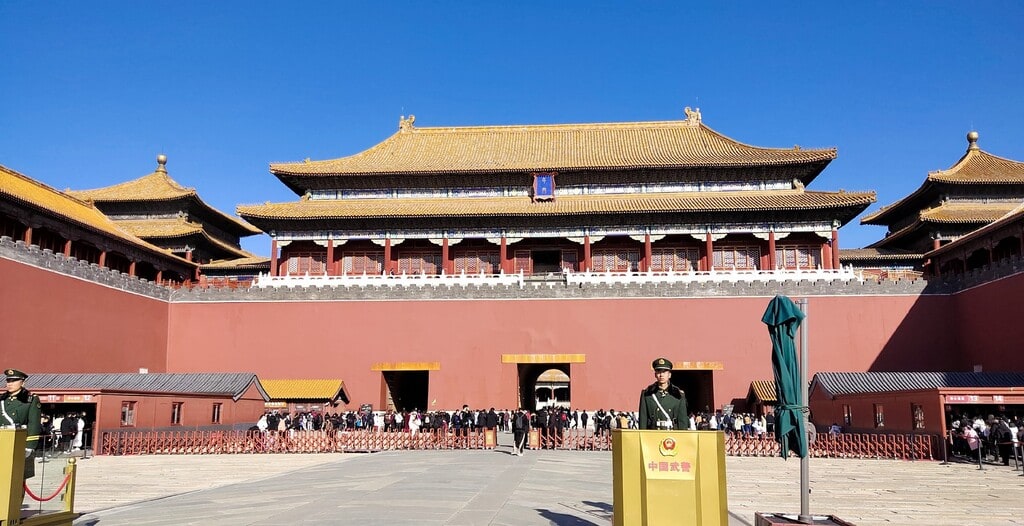

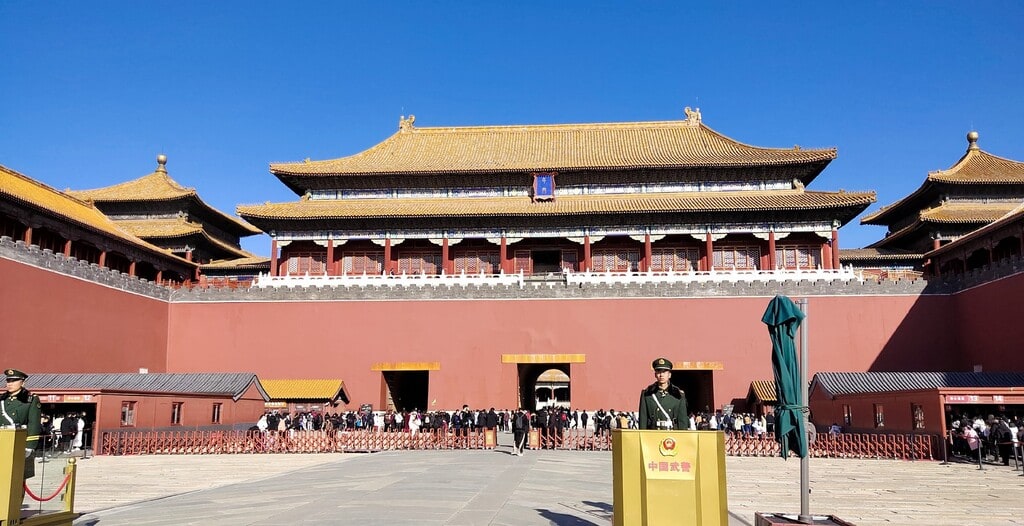

天気のよい週末に故宮に行きました。

北京紫禁城の正門である午門から入場します。

午門は北京中軸線の重要な部分を占める建築物です。

南側に向かってコの字型をしています。

南側から門に近づくと、三方向から迫力のある高さ約38メートルの赤い壁が迫ってきます。

門は明の永楽帝時代の1420年に建てられ、清の順治帝時代の1647年に再建、さらに嘉慶帝時代の1801年に修復されたそうです。

その後も細かい修復を重ねてきました。

正面から見ると午門には3つの門がありますが、実は左右の見えない部分にも2つずつあるそうです。

清の時代、中央の門は皇帝だけが出入りを許されたのだとか。例外的に皇帝の婚礼時に皇后が1回だけここから入ることが、科挙の最終試験である殿試の上位3人(状元、榜眼、探花)は1度だけここから出ることが許されたそうです。

小説「蒼穹の昴」に登場する梁文秀は状元でしたので、ここを歩く資格を得たことになります。

左側の門は文官と武官が、右側は皇族が出入りしたそうです。

現在、我々のような一般客は中央門から入場することができます。

皇帝の気分になって分厚い門をずずいとくぐります。

視界が開けると、太和門と金水河に架かる内金水橋が目に入ってきます。

北京紫禁城の正門である午門から入場します。

午門は北京中軸線の重要な部分を占める建築物です。

南側に向かってコの字型をしています。

南側から門に近づくと、三方向から迫力のある高さ約38メートルの赤い壁が迫ってきます。

門は明の永楽帝時代の1420年に建てられ、清の順治帝時代の1647年に再建、さらに嘉慶帝時代の1801年に修復されたそうです。

その後も細かい修復を重ねてきました。

正面から見ると午門には3つの門がありますが、実は左右の見えない部分にも2つずつあるそうです。

清の時代、中央の門は皇帝だけが出入りを許されたのだとか。例外的に皇帝の婚礼時に皇后が1回だけここから入ることが、科挙の最終試験である殿試の上位3人(状元、榜眼、探花)は1度だけここから出ることが許されたそうです。

小説「蒼穹の昴」に登場する梁文秀は状元でしたので、ここを歩く資格を得たことになります。

左側の門は文官と武官が、右側は皇族が出入りしたそうです。

現在、我々のような一般客は中央門から入場することができます。

皇帝の気分になって分厚い門をずずいとくぐります。

視界が開けると、太和門と金水河に架かる内金水橋が目に入ってきます。