人間の五感による知覚の割合は、

視覚83%

聴覚11%

嗅覚3.5%

触覚1.5%

味覚は1%

といわれています。

人間が受け取る情報のうち、8割は視覚からの情報です。

恐らくそれほど複雑で情報量が膨大であるということではないかと思います。

さて、

前回は視交叉と記憶力の話をしました。

今回は画素数や解像度の話に進みます。

目の画素数については視神経の本数が約100万本と言われていることから片目で100万画素という話もあります。

解像度とはその画素数でどれだけの範囲を見るかによって変化します。

この考え方は、特にデジタルアーカイブなどではすごく重要なポイントです。

何を残し、何を捨てるかを考えてみる範囲を決めなければなりません。

簡単に解説します

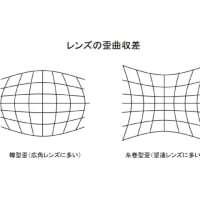

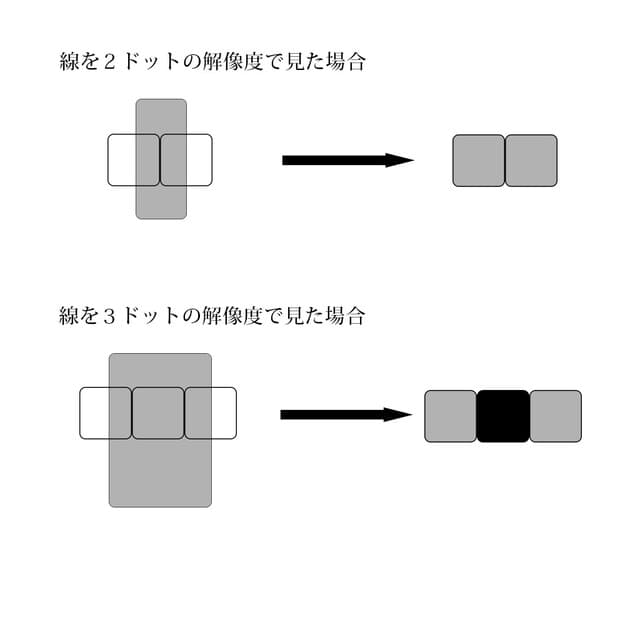

下の図のように

細い線を2ドットで見た場合、右のようにドットのところに光が入るため認識としてはグレーとなります

細い線を3どっとで見た場合、右のようにドットが完全に隠れるドットが存在するため黒になります

これを頭に入れでデジタルカメラでのデジタルアーカイブはどこまでを残してどこまでを捨てるかを考えなければなりません。

ホームページなど小さい画像で見せる場合などはこのような問題は分かりにくいですが、大きな画像に引き伸ばす際には

これが問題になるケースがありますので、頭に入れておきましょう

話を戻します

人の視覚の解像度に関してはカメラの方に単純ではないようです。これも視交叉や脳の処理のすごいところかもしれません。

そもそも、画素数と解像度は違うと考えたほうがいいかもしれません。

先程の解像度の解説からもわかるように近くで見たり、遠くで見たりとすることで解像度は変化します。

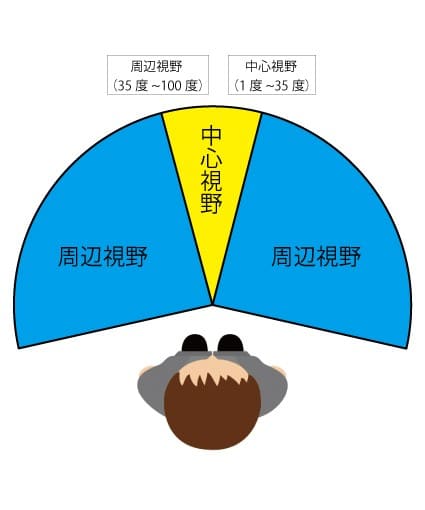

また、人の視覚の場合、中心窩(ちゅうしんか)呼ばれる中心から2と程度の範囲だけがはっきり見えているところになっているようです。

これは腕を目の前に伸ばして両親指を並べたところと同じ範囲です。

人の視野は個人差はありますがこんな感じになっています。

周辺視野はぼんやりと見えてる感じですがそのぼんやり感は意識しない限り違和感はないと思います

中心窩のよく見える範囲で、人は読書や運転などに役立てています。

それ以外にも目には盲点があり。よく見える範囲はそれほど大きくないですが、それを視交叉と脳の情報処理によって

見事に映像化されているということを知って欲しいです。

目は常に動きながら光情報を集めて脳へと送る、そして映像化するとてつもないシステムです。

ここで反射光と、透過光の違いによる脳の働きの違いの話を挟みます

反射光と透過光で脳の働きに差があるという興味深い記事です

一時、文章中の文字を入れ替えて出鱈目に並べた文章が読めてしまうというのが話題になりましたが

「こんちには みさなん おんげき ですか? わしたは げんき です。」

よく見ると文字順がデタラメだから、意味を成す文章ではない。しかし何の問題もなく、意味を理解しながら読めるはず。

「タイポグリセミア現象」といわれる錯覚の一つ。

脳が「正しい単語」を瞬時に予測・補正するため、デタラメな文章でもすらっと読むことができてしまう。

それが透過光と反射光で注意力の働きに差があるというもの

最近では契約がスマホやタブレットなどでするようになりましたが

スマホや、タブレットは透過光です。つまり、反射光で見ていた紙と比べれば注意力が低下していると覚えておきましょう。

この視覚の落とし穴には注意が必要です。